『モダンサッカーの教科書』シリーズの共著者としてfootballistaの読者にはおなじみのレナート・バルディ。ボローニャ、ミランなどセリエAクラブの分析担当を歴任し、FIGC(イタリアサッカー連盟)ではアナリスト講座の講師を任されている。現在はイタリア代表のマッチアナリストとしてスパレッティ体制に引き続き、ガットゥーゾ監督を支える「分析のプロ」の目で、Jリーグ注目クラブの戦術フレームワークを徹底的に解析してもらおう。

第9&10回は、黒田剛監督の下で昇格1年目から優勝争いに絡み、今季も上位に位置するFC町田ゼルビア。「私個人として好むスタイルとは違いますが、京都よりもさらに徹底していて気に入った」と高評価。前編では、「自陣からのビルドアップをほとんど行わないが、敵陣にボールが入った後の配置には定型があり、非常に合理的な形でスペースを占有する」というJリーグでは特異な攻撃面について分析する(本文中の数字は9月25日の取材時点)。

一言で言えば「相手にサッカーをさせないチーム」

――Jリーグ注目チームの戦術を、ヨーロッパ基準のニュートラルな視点から分析していこうというシリーズの5チーム目は、昨シーズンJ1昇格1年目で3位に入る旋風を巻き起こし、今シーズンも31節終了時点で5位と健闘している町田ゼルビアです。Jリーグでは異端と言うべきダイレクトでアグレッシブなスタイルを極限まで突き詰めた、非常に特徴的なチームだと思います。いつものように、まずデータをざっと見た印象から始めましょう。

「この町田の最大の特徴は、全面的に1対1のデュエルに基盤を置いたチームだということです。デュエル勝利数ではリーグ3位。一方、ボールロスト数はリーグで2番目に多い。これは、ボール保持にほとんど拘泥せず、すぐに縦に展開して敵陣で激しいデュエルを挑むスタイルを徹底しているからです。リスクの高い縦パスをどんどん繰り出すので、ボールロスト数は必然的に多くなりますが、それをゲーゲンプレッシングで即時奪回して、そこからしばしば決定機を作り出します。平均ボール保持時間もリーグ16位と短い。少ない手数で一気にゴールに迫ろうと試み、それがうまく行かなくとも素早くボールに襲いかかって奪回し、二次攻撃、三次攻撃につなげていく。試合は常に激しくハイペースで、落ち着く時間はありません」

――ここまで1つの方向性に振り切ったチームも珍しいですね。

「はい。一言で言えば、相手にサッカーをさせないことを第一に考えて試合を組み立てる、どんな相手にとっても非常にやりにくいチームです。嫌らしいチーム、という表現の方が合っているかもしれません。こういうコンセプトで作られたチームはヨーロッパにもありますし、そのいくつかは大きな成功を収めてもいます。

町田は、2つか3つのシンプルかつ明確な原則に基づいてプレーしています。マンツーマンの激しいデュエルでボールを奪い、そこから最短距離でゴールを目指す。自陣からはロングボールを前線に入れてセカンドボールを狙うダイレクトアタック。そして、守備ではマンツーマンで相手を捕まえデュエルを挑む。それがこのチームのすべてだと言っても過言ではありません。

そして、この観点から見れば非常によく組織されています。セカンドボールの回収に非常に優れていますし、素早くスペースにボールを展開して相手の陣形を分断するのもうまい。たくさんのロングボール、たくさんのセカンドボール回収、たくさんのデュエル、たくさんのトランジション。90分を通してフィジカル、メンタルの両面で高いテンションを保ち続ける」

――システム面での特徴はありますか?

「基本システムを数字で表せば[3-4-2-1]ということになるのでしょうが、攻守両局面ともにポジショナルな配置はほとんど意識しないので、配置はかなり流動的です。非保持の局面でも、それぞれが基準点とする相手をマンツーマンで捕まえてデュエルを挑んで行くので、配置は相手のそれによって少なからず変わってきます。[4-4-2]に見えることもあれば[5-4-1]に見えることもある。常に人に基準点を置き、パスが入ってきたらアンティチポ(背後からマークしてのパスカット)を狙い、それが無理ならデュエルを挑む」

――後方で数的優位を確保するために、ボールから遠い逆サイドではマークをぼかしてスペース管理やカバーリングも意識する、といった考え方も、あまり取られていないように見えます。

「完全なマンツーマンなので、後方でも同数で守ります。その結果として、かなり大きなリスクに直面することもあります。特に裏のスペースを守るのはかなり苦手です。そのあたりはボール非保持局面の分析で詳しく掘り下げましょう」

Photo: Takahiro Fujii

Photo: Takahiro Fujii

攻撃のキープレーヤーは相馬

――では直近のフォーメーションを見ていきましょう。システムは[3-4-2-1]というか、3人のCB、タッチライン際を縦に長くカバーする左右のウイングバック(WB)、2人のセントラルMF、そして前線が1トップ2シャドーの構成ですよね。

「そう理解するのが一番わかりやすいですね。GKの谷は、特に際立ったところがないオーソドックスなタイプで、これまで見てきたJリーグの標準的なGK像に近い。パーソナリティがあり、チームに安心感を与えるリーダーシップも持っている。ミドルシュートからいくつかゴールを許しており、この点は向上の余地があります。また、このチームは後方からのビルドアップをほとんど行わないので、『12人目のフィールドプレーヤー』としてのクオリティについては、評価する材料自体がありません。ロングキックは距離、精度とも平均的なレベルにあります。

3バックは昌子、岡村、中山あるいはドレシェヴィッチという構成でしょうか。いずれもフィジカルに優れ、闘争心にも溢れるアグレッシブなディフェンダーです。エリア内の守備では、とにかくフィジカルコンタクトを重視する。これは日本の中では珍しいスタイルです。昌子、岡村はエリア内でも手を使って相手を押さえることが多く、ややリスキーな守り方をします。ボールを持った時には、つなぐというよりも蹴るだけなので、テクニカルな側面を評価する材料はあまりありませんでした。

ボランチの下田はチームで最もテクニックのある中の1人で、左利きでキックの質が高く、プレースキッカーでもあります。ゲームを読む能力もあり、試合のリズムをコントロールしようという意識を持っているのは、このチームの中で唯一彼だけと言っていいでしょう。後方からのリスタート時には、最終ラインに対して常にパスを要求するのですが、残念ながらそれが満たされる場面は少ない。下田のパートナーを務める前は、攻守両局面でプレーの量と質を両立させたハードワーカーで、トランジションでもボール奪取でもピッチの広い範囲をカバーする走力があります。

下田(Photo: Takahiro Fujii)

下田(Photo: Takahiro Fujii)

左WBの林も、攻守両局面で献身的にプレーし、ピッチの縦幅をカバーします。質の高い左足とスペースをアタックする能力を備えており、サイドでプレーする選手の中では最も完成度が高い。右の増山は小柄でパワフル、1対1に強く攻撃的なキャラクターの持ち主ですが、守備の局面でも執拗なマークで相手にストレスをかけていく。技術的なクオリティだけを見れば、もう1人の右WB望月の方が高いかもしれませんが、インテンシティや反応性、献身性では明らかに上回っており、より信頼できる」

――前線のアタッカー陣はどうでしょう。

「右シャドーの西村は、セカンドトップ的な性格が強く、ハーフスペースを主戦場に、2ライン間でパスを受ける動き、裏のスペースをアタックする動きを使い分けます。外にボールがある時にタイミングよくポケットに飛び出してパスを引き出していました。

左シャドーの相馬は、クリエイティブな側面を一手に引き受けている攻撃のキープレーヤーです。ワイドに開くよりも、2ライン間に入ってきてCFの藤尾と縦の関係を作ることが多く、2人でのコンビネーションはもちろん、3人目としてパスを受けてそこからスルーパスを送り込む場面も見られました。チームで最も高いクオリティの持ち主で、1対1の突破も積極的に仕掛けていく。ラストパスとフィニッシュの質も非常に高く、ラスト30mでテクニックと意外性を武器に試合を変えられる選手です。

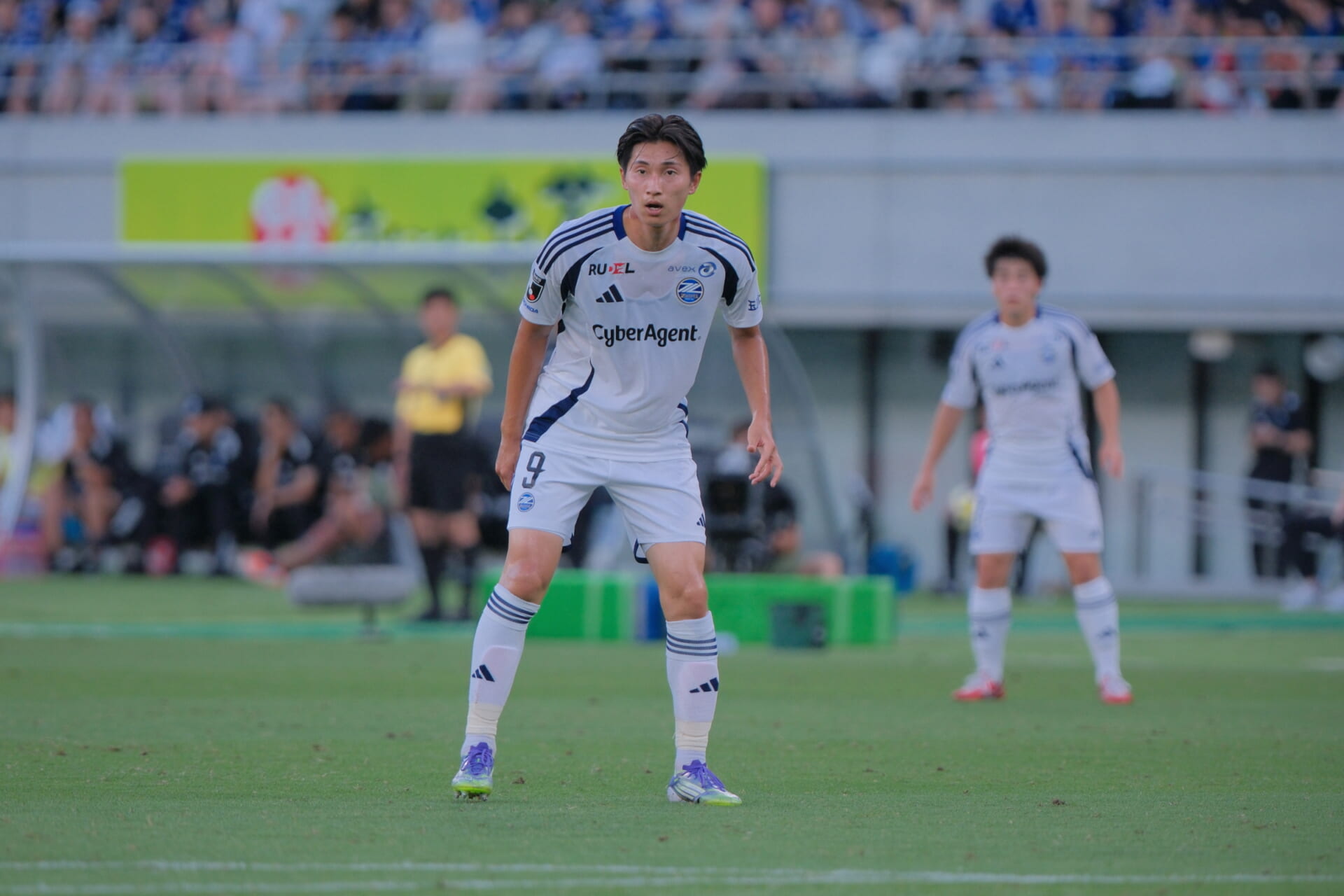

藤尾はダイナミズムを備えたCFで、DFとの駆け引きでポジションを確保する身体の使い方、最終ラインに揺さぶりをかけるオフ・ザ・ボールの動き、とりわけ中央からSBの背後のスペースを狙う裏への飛び出しに優れています。ゴールを背にしてDFを背負いポストプレーで縦パスを収め、あるいは落とした後、前線に走り込んでいく。ボールがサイドにある時のポジショニングやDFとの駆け引き、中央にある時に裏をアタックする動き、いずれも質が高い。184cmとそれほど大柄ではありませんが、1人で前線の基準点を務めることができるだけでなく、プレッシングや守備でも献身的に働き、あらゆるこぼれ球に食らいついていく。傑出したテクニックは持っていませんが、それを補ってあまりあるハードワーカーです。この町田のように、前線への縦パスを多用するチームには不可欠と言っていいタイプのCFです」

藤尾(Photo: Takahiro Fujii)

藤尾(Photo: Takahiro Fujii)

RBスタイルとの違いは「ビルドアップの放棄」

――では、このチームの戦い方をボール保持と非保持の局面に分けて見ていくことにしましょう。ゲームモデルとしては、レッドブルグループのそれに近いと考えればいいでしょうか。

……

残り:4,780文字/全文:8,786文字

この記事の続きは

に会員登録すると

お読みいただけます

Profile

片野 道郎

1962年仙台市生まれ。95年から北イタリア・アレッサンドリア在住。ジャーナリスト・翻訳家として、ピッチ上の出来事にとどまらず、その背後にある社会・経済・文化にまで視野を広げて、カルチョの魅力と奥深さをディープかつ多角的に伝えている。主な著書に『チャンピオンズリーグ・クロニクル』、『それでも世界はサッカーとともに回り続ける』『モウリーニョの流儀』。共著に『モダンサッカーの教科書』などがある。

WACOCA: People, Life, Style.