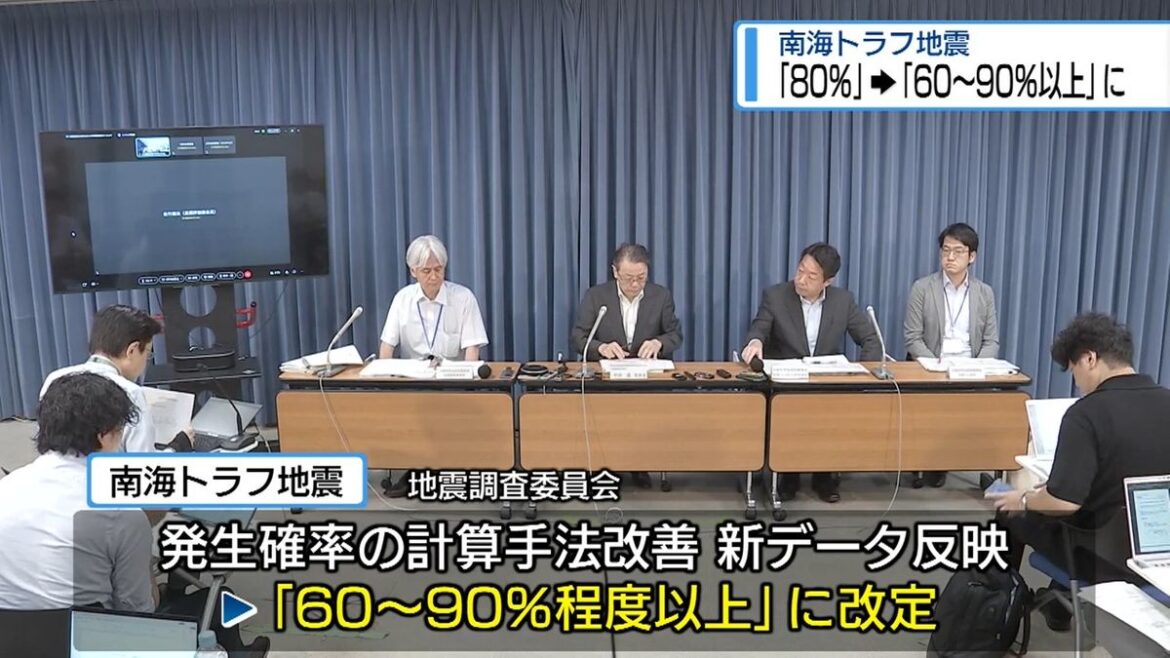

政府の地震調査委員会は、南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率について、従来の「80パーセント程度」を「60から90パーセント程度以上」へと改定しました。

南海トラフ地震は、静岡県沖から宮崎県沖にかけての南海トラフ沿いでおきる、マグニチュード8から9クラスの巨大地震で最悪の場合、死者は29万8000人にのぼるとされています。

南海トラフ沿いでは、100年から200年程度の間隔で繰り返し大地震がおきてていて、政府の地震調査委員会は今後、30年以内にマグニチュード8から9クラスの地震が発生する確率を「80パーセント程度」としてきました。

これについて9月26日、地震調査委員会は、地震の発生間隔や規模などから出す確率の計算手法を改善した上で、新しいデータを反映し、今後30年以内の発生確率を「60から90パーセント程度以上」と改定しました。

地震調査委員会は、「この地震の発生確率が最も高いランクに分類されるという評価は変わらない」「防災対策を引き続き進めてほしい」などとして、日頃からの備えを呼びかけています。

今回の改定について、中野先生に聞きました。

(徳島大学・中野晋 名誉教授)

「これまで評価に使われていた時間計測モデルに不確かな点があると、必ずしもそれが正しくないので」

「やはりそこを修正するというのが間違いなかった」

「一方で分かりづらいという所もあるけど、どうしても幅を持ってしまうことになる」

「できるだけ科学的に正しい評価をするということで、このような評価方法になった」

「より、信頼できる数値として公表するということが大事なことなので」

「今回一般の方に、市民の方に正しく伝えるという点では非常に良かった」

今回の改定を、私たちはどう受け止めればよいのでしょうか?

(徳島大学・中野晋 名誉教授)

「今後30年以内に80%程度と言われていましたけど、その数値に関して(今回の変更は)ほとんど同じような意味合いがあります」

「これまで進めている地震対策とか、あるいは津波避難対策とか、これは継続して進めていただきたい」

「まさに南海トラフ地震が切迫しているという状況は、変わらないと考えてもらってもよろしいかと思います」

WACOCA: People, Life, Style.