SHARE

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

文・中島文子

茜と藍が織りなす豊かな色合い、濃密に描かれた文様に思わず心奪われてしまう、美しく逞しいインド更紗。インドが生んだ色鮮やかな木綿布は国境を超え、東南アジア、ヨーロッパ、日本、世界各地を巡り、数千年に及ぶ歴史の中で多くの人々を魅了し続けてきた。

今回、工芸品や染織品のコレクターとして知られるカルン・タカール氏の珠玉のコレクションから、約80点ものインド更紗が公開される。タカール氏が30年かけて収集してきた14世紀から19世紀にかけての染織コレクションは、これまで英国や米国の美術館、博物館で展示されたことはあったが、日本で公開されるのは本展が初となる。しかも、これまで他国で展示されたことがある14点以外は門外不出、つまり多くは世界初公開の作品だ。

展覧会の監修は、アジアの染織について研究を続けてきた福岡市美術館 館長の岩永悦子氏が担当。インド地域の更紗から、東南アジア、ヨーロッパ、そして日本に至るまで、インド更紗が各地域でどのように受け入れられ、人々に扱われてきたのかが分かる展示構成となっている。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

「カルン・タカール・コレクション インド更紗 世界をめぐる物語」

開催美術館:東京ステーションギャラリー

開催期間:2025年9月13日(土)〜11月9日(日)

物語を通してヒンドゥー教の信仰を伝える

日本で「更紗」と呼ばれる布は、西洋では「chinz(チンツ)」と呼ばれる。どこかエキゾチックな響きのある言葉だが、日本にとっても西洋にとっても貿易によって定着した外来語という点で共通している。17世紀にヨーロッパの列強が東インド会社を設立しアジア貿易に参入してきた際に、模様染めされた木綿布の名称として使われ、一般に広がった。

染めの色が褪せにくい丈夫な木綿布は交易品として重宝され、次第に他国の嗜好に合わせてデザインされたものが登場するようになるが、インド地域の人々に親しまれていたデザインや用途を知らずして、本来の魅力を理解することは難しいだろう。

3階展示風景より、手前は《白地マニッカヴァカカル物語図更紗掛布》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

3階展示風景より、手前は《白地マニッカヴァカカル物語図更紗掛布》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

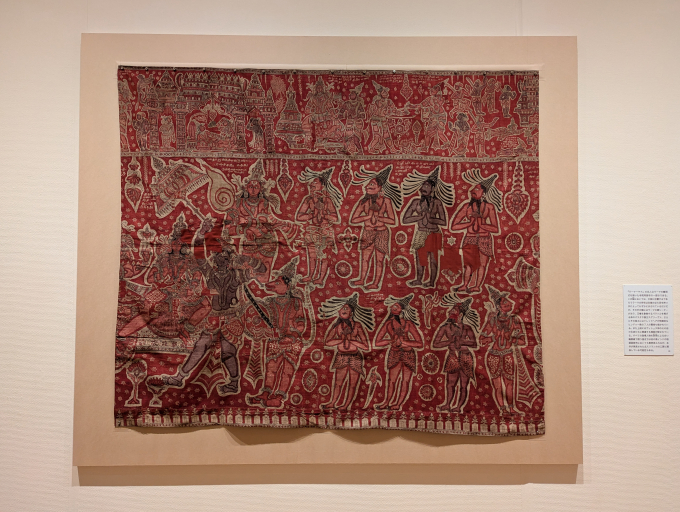

第1章「インド地域の更紗」では、インドで生活する人々のために制作された更紗を紹介する。特に多いのはヒンドゥー教の寺院で使われる掛布や天蓋布で、ヒンドゥー教の教義を物語風に表現したものである。二大叙事詩『ラーマーヤナ』と『マハーバーラタ』をベースに描いた掛布はインドでは相当数作られているそうだが、本展では染色の技術が非常に高い優品が紹介されている。世界的にも珍しい貴重な作品の数々に、インドで暮らす人々のライフスタイルに信仰が自然に溶け込んでいることを見出せる。どれもが竹製の尖ったペンを使うカラカムリという手描きの手法による精緻な描写で、そのきめ細やかさや色彩の鮮やかさに目を奪われる。

3階展示風景より、《赤地ラーマーヤナ物語図更紗裂》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

3階展示風景より、《赤地ラーマーヤナ物語図更紗裂》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

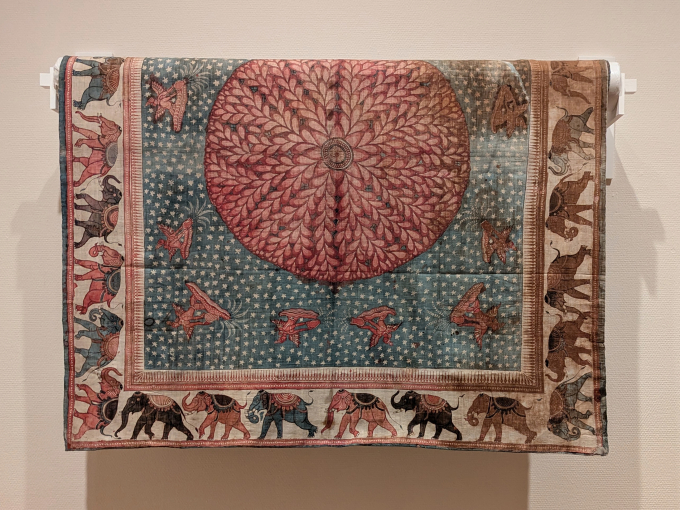

見上げた時に目線の中心に来る、天蓋布の絵柄にも注目したい。赤の濃淡でふくよかな奥行きをもたせた花文様に、月や太陽を連想する人も多いだろう。瞬く星々や有翼の精霊、カラフルな象たち、インド更紗が織りなす神話的な世界観の広がりに魅了される。

3階展示風景より、《白地蓮華象文様更紗天蓋布》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

3階展示風景より、《白地蓮華象文様更紗天蓋布》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

アジアから世界へ、グローバルに展開

本展で披露されているのは、主に17世紀以降のインド更紗が中心だが、中には13世紀後半から14世紀頃の儀礼用布もあり、インドネシアのスラウェシで発見されたという点も興味深い。これらはイスラム教徒が多い西インドのクジャラートで東南アジアの市場向けに生産された。第1章で紹介されたインド地域の更紗では、カラカムリの技法の繊細さが目立つのに対して、第2章「初期アジア貿易の更紗」では木版による濃密な連続文様が印象的だ。こうした儀礼用布には、エジプトのカイロ旧市街にある遺跡から出土された10世紀頃の裂に共通する文様が見られることから、インド更紗が大航海時代より以前から、アジア、アフリカで浸透していたことが想像できる。

3階展示風景より、左は《赤地ハムサ文様更紗儀礼用布(マア)》15世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン、右は《青地植物文様更紗儀礼用布(マア)》13世紀後半〜14世紀初頭 カルン・タカール・コレクション、ロンドン,

3階展示風景より、左は《赤地ハムサ文様更紗儀礼用布(マア)》15世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン、右は《青地植物文様更紗儀礼用布(マア)》13世紀後半〜14世紀初頭 カルン・タカール・コレクション、ロンドン,

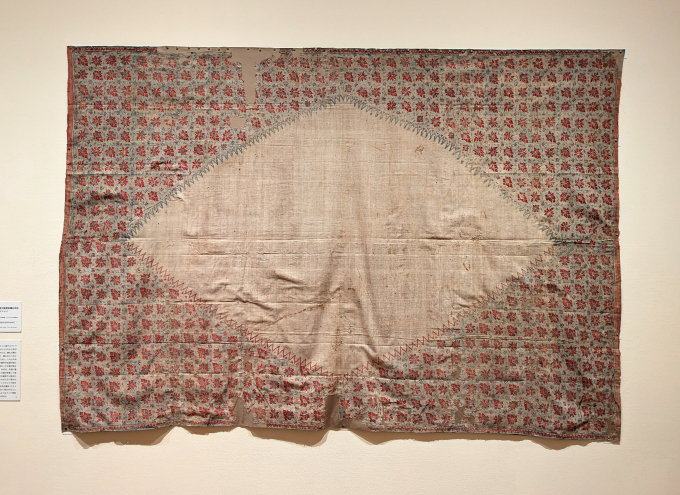

インドからインドネシアにもたらされた大判の更紗布は、中央に配置される楕円や菱形の区画が設けられているものが多いが、本展ではその区画の中が白く残されている布が展示されている。伝統的なバティックの儀礼用布に共通するデザインで、インド更紗がインドネシアの染色文化に影響を与えた可能性が示されている。

3階展示風景より、《白浅葱染分地花渦巻文様更紗儀礼用布》17世紀あるいは18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

3階展示風景より、《白浅葱染分地花渦巻文様更紗儀礼用布》17世紀あるいは18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

世界で類を見ない革新的な染色技術、洗練されたデザイン、堅牢性、インド更紗のすばらしさに魅了された人は数知れない。しかも、ただ装飾品として珍重されただけではなく、各地の風土や文化、趣向に適応し、人々の美意識に少なからぬ影響を与えながら、暮らしに浸透していった。さまざまな地域のインド更紗を通して、価値観の変遷をたどってみるのも面白いだろう。

3階展示風景より、《ラーフ神文様更紗上衣(サー・セナクッ)》18世紀後半 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

3階展示風景より、《ラーフ神文様更紗上衣(サー・セナクッ)》18世紀後半 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

各国で深まる更紗への愛着

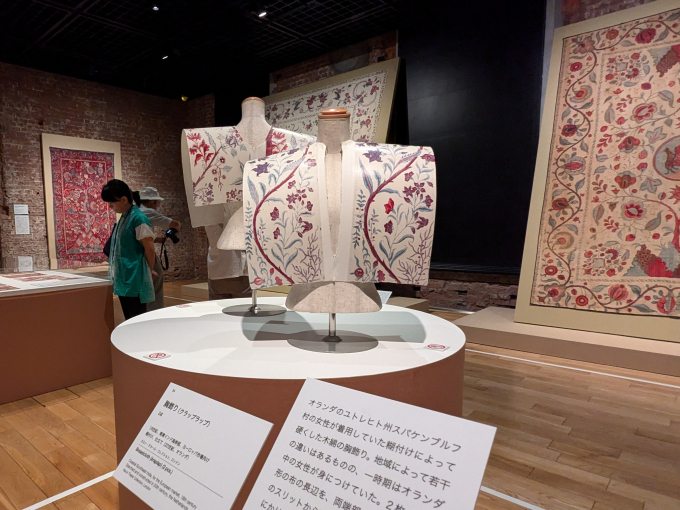

ヨーロッパの東方進出をきっかけに、インド更紗の世界的ブームがまきおこる。あまりの人気ぶりにヨーロッパは自国の繊維産業が脅かされるようになり、一時は輸入規制までかかるようになった。しかし、こうした規制の効果虚しく、人々のインド更紗熱は高まっていく。第3章「ヨーロッパ向けの更紗」では、室内装飾に使われた巨大な掛布から、当時流行の衣装や装飾品まで、ヨーロッパの趣向を取り入れて作られたインド更紗が「チンツ」として親しまれていく時代背景を追う。

2階展示風景より、手前は《胸飾り(クラップラップ)》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

2階展示風景より、手前は《胸飾り(クラップラップ)》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

ヨーロッパのインテリアを一変させた、大きな掛布パランポア。壁掛けやカーテン、ベッドカバー、家庭のあらゆる室内装飾に使われるようになるに従い、インドの職人たちは顧客の好みに合わせ受注生産を行うようになる。異国の文化的嗜好にインドの伝統的な感性と技術で応えながら、デザインがバージョンアップしていく。そこにグローバルなプロダクトとしての懐の深さを見ることができるだろう。

やがてインテリアだけではなく、ファッションにも取り入れられるようになると、より幅広い層にインド更紗が浸透する。高価な一枚布で洋服を仕立てる人もいれば、端切れを上手に活用する人もいた。子供用の帽子や上着、胸飾布など、オランダの衣装の数々に人々の愛着が表れている。

2階展示風景より、《白地草花文様更紗幼児用上衣》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

2階展示風景より、《白地草花文様更紗幼児用上衣》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

ヨーロッパの人々の更紗愛を示すものとして、アップリケ布が象徴的だ。傷んだパランポアを無駄にしないように、鳥、虫、花、猫などのモチーフを切り取り、別の布にアップリケしている。こうした手仕事を通して、次第に美意識がインストールされていったのかもしれない。

第4章「デザインのグローバル化とローカル化」では、更紗の模倣から生まれたフランスのジュイ布やアーツ・アンド・クラフツ運動で手仕事の価値を伝えたウィリアム・モリスのテキスタイル、そして日本に伝わったインド更紗を取り上げる。

2階展示風景より、《白地花鳥文様更紗ベッド天蓋用布地裂》17世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

2階展示風景より、《白地花鳥文様更紗ベッド天蓋用布地裂》17世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

2階展示風景より、《草花文様更紗ベッドセット》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

2階展示風景より、《草花文様更紗ベッドセット》18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

新しいもの好きな日本人。出版が起こした更紗ブーム

17世紀から18世紀に諸外国から日本に渡来した更紗のことを、「古渡り更紗」というが、それらは茶道を嗜む数寄者たちの間で人気を博す。茶道具を保護するための包裂、仕覆などは、柄や文様の組み合わせを粋に計らいながら貴重な更紗を独自に加工し、用いていたことが見て取れる。

2階展示風景より、《高麗雨漏茶碗付属 更紗裂継包裂(内箱用)》17世紀-19世紀 福岡市美術館

2階展示風景より、《高麗雨漏茶碗付属 更紗裂継包裂(内箱用)》17世紀-19世紀 福岡市美術館

また江戸時代の日本で、更紗ブームを後押ししたのが出版業だったというのも興味深い。インド更紗の図版が多数掲載された、パターンブックさながらの3書からなる刊本は、大正時代まで版を重ね130年に及ぶロングセラーとなった。

最後の展示室では、日本でオリジナル制作されたと考えられる、黒地の更紗裂が展示されている。南国風の動植物や人物が描かれた賑やかな絵柄は、異国文化に対する好奇心の高さの表れなのではないだろうか。インド更紗に感化された日本人の創造性を示す、貴重な資料と言えそうだ。

2階展示風景より、《黒地人物獣文様更紗裂》19世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

2階展示風景より、《黒地人物獣文様更紗裂》19世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

展示をひと通り巡ると、またもう一度、第1章「インド地域の更紗」に立ち戻りたくなる。歴史的にも意義深い逸品に導かれ、鑑賞者も時空を越え、インド更紗の発展の軌跡を追っているような感覚を味わえるだろう。広大な世界を旅する気分で鑑賞を楽しんでみてほしい。

2階展示風景より、《白地人物草花文様更紗儀礼用布》17-18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

2階展示風景より、《白地人物草花文様更紗儀礼用布》17-18世紀 カルン・タカール・コレクション、ロンドン

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 美術館情報

東京ステーションギャラリー|TOKYO STATION GALLERY

100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1

開館時間:10:00〜18:00(最終入館時間 17:30)

会期中休館日:月曜日、10月14日(火)※ただし、10月13日、11月3日は開館

FEATURE一覧に戻る内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻る

WACOCA: People, Life, Style.