過去の人々が見た景色や感じた空気を追体験する新しい旅の形「トレースツーリズム」。地図やガイドにも載らない、街歩きの面白さを『Y字路はなぜ生まれるのか?』(晶文社)の著者・重永瞬さんが解き明かす―新連載がスタートします!

▼連載の詳細はこちら

重永瞬

京都府出身。京都大学大学院文学研究科地理学専修に在籍(博士課程)。専門は歴史地理学。縁日露店の歴史について研究するかたわら、まち歩き団体「まいまい京都」でツアーガイドを務める。 著作に『Y字路はなぜ生まれるのか』(晶文社)、『統計から読み解く色分け日本地図』(彩図社)など。 奈良新聞にて連載「大和参道紀行」を担当(2024年6月~2025年6月)。

小説の登場人物が歩いたルートをなぞる

前回の記事では、本居宣長という実在の人物が歩いたルートをなぞるトレースツーリズムについて紹介した。

しかし、トレースツーリズムにおいて「なぞる」対象は必ずしも史実でなくともよい。

文学やアニメなどの作品もトレースツーリズムの対象になり得る。今回は、作品の舞台をなぞるトレースツーリズムについて紹介しよう。

作品の舞台を訪れる観光は、小説ならば「文学散歩」、漫画やアニメならば「聖地巡礼」などと呼ばれる。こうした観光のあり方は「コンテンツツーリズム」と総称され、それを専門に扱う学会も作られているほど着目されている。

作品で描かれる情景を味わいたい場合、まず簡単なのは、作品に登場する場所に実際に行ってみることだろう。

風景の中に身を置くことで、登場人物の心情を追体験することができる。ただその場を訪問するだけでも十分おもしろいのだが、今回の連載では、より踏み込んだ歩き方を紹介したい。

それは、登場人物が歩いたルートを「線」的になぞる歩き方である。作品の中ではいくつもの舞台が描かれるが、当然、登場人物たちはその舞台と舞台のあいだを移動している。

その移動を考えることで、作品の中では直接的に描かれていない部分にまで、想像をめぐらせることができるのだ。

今回は、多くの国語教科書にも採用されている梶井基次郎の代表作『檸檬』を例として、作品の舞台を「線的に」なぞる楽しみ方を紹介しよう。

『檸檬』はwebサイト「青空文庫」で全文が公開されているので、以下はぜひ本文と照らし合わせながら読んでいただきたい。

『檸檬』のあらすじ

1925年に発表された『檸檬』は、京都を舞台とした作品である。

主人公である「私」は、「えたいの知れない不吉な塊」に心を抑えつけられていた。貧乏学生だった「私」は、友人の下宿を転々としつつ、毎日酒を浴びる荒んだ生活を送っていた。

そんな「私」にとっての気晴らしは、京都の街を歩くことだった。それも、社寺や表通りではなく、「汚い洗濯物が干してあったりがらくたが転がしてあったりむさくるしい部屋が覗いていたりする裏通り」が好きだった。

ある日、「私」はいつものように散歩に出かけ、京都中心部の寺町通を歩いていた。そして、ちょうど寺町二条にある果物屋で、珍しく檸檬が売られているのを見つけた。

絵具を固めたような鮮やかな黄色、紡錘形の恰好、身体にしみとおるような冷たさ……。檸檬のすべてが「私」の心をとらえた。ずっしりとした檸檬の量感は「すべての善いものすべての美しいものを重量に換算して来た重さ」に思えた。

果物屋を出たのち、ふらふらと街を徘徊した「私」は、丸善へと行きついた。

丸善は三条麩屋町にある文具書店で、「生活がまだ蝕まれていなかった以前」の「私」は、ここでちょっとした贅沢をするのが楽しみだった。しかし、今となっては、重苦しく息の詰まる場所でしかなかった。

そこで「私」は、一つのたくらみを思いつく。

丸善に並ぶ画集を積み重ね、その上に檸檬を置いて店を出る……。「黄金色に輝く恐ろしい爆弾」を仕掛けた「私」は、意気揚々と店を出て京極の繁華街へと向かうのであった。

以上が、『檸檬』のあらすじである。

「私」の境遇は著者である梶井自身と重なっており、『檸檬』で描かれる京都の風景は、彼が第三高等学校(京都大学の前身)にいた1919~1924(大正8~13)年ごろのものと考えられている。

主人公「私」を誘惑した寺町通

さて、あらすじをおさえたところで、いよいよ「私」が歩いたルートをなぞってみよう。

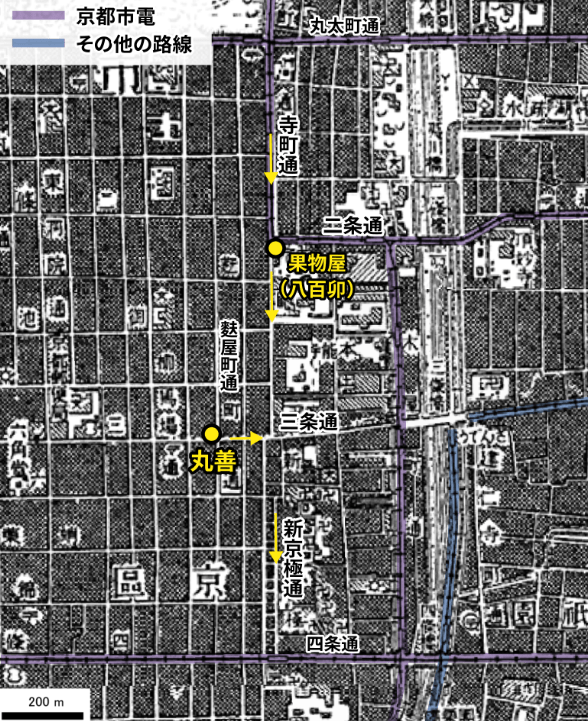

『檸檬』に登場する場所をプロットすると、以下のようになる(図1)。

図1 「私」の歩いたルート 基図:2万5000分の1旧版地形図(明治42年測図)

小説の中にはいくつかの地名が出てくるのみで、正確なルートを把握することは難しい。確実に分かるのは、・檸檬を買った果物屋と、・檸檬を置いていった丸善である。この二つを軸に、「私」の足どりを考えてみよう。…

WACOCA: People, Life, Style.