上野の東京都美術館「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」

上野の東京都美術館「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」

上野の東京都美術館で「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」が、9月12日から始まった。会期は12月21日まで。

フィンセント・ファン・ゴッホの展覧会といえば、画家自身の人生の軌跡を追いながら、絵画を見ていくのが一般的だ。今回の「ゴッホ展」が特異なのは、展覧会のタイトルからも分かるとおり、ゴッホ自身とともに、その家族と、ゴッホ作品を中心としたファミリーコレクションに焦点を当てていること。

そのため今展では、ファン・ゴッホ美術館の作品を中心に、30点以上のゴッホ作品に加え、日本初公開となる貴重な手紙などが見られる。そんな新感覚の「ゴッホ展」をレポートする。

展覧会名:ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢

会期:2025年9月12日(金)~12月21日(日)

会場:東京都美術館(東京都台東区上野公園8-36)

料金(当日券:一般 2,300円/大学生・専門学校生 1,300円/65歳以上 1,600円

なお、観覧日によっては日時指定予約制になるため、公式サイトなどで確認してほしい。また以下は、主催者の撮影許可を得たうえで掲載している。

人気画家になるまでのファン・ゴッホ家の軌跡

ゴッホは1853年の3月30日にオランダで生まれた。多くの著名画家が幼い頃から画塾に通っていたのとは異なり、ゴッホは一時期、画商の会社で働いていたとはいえ、画家を志したのは27歳になった1880年のこと。亡くなったのが1890年7月29日で37歳だったため、画家としての活動は約10年という短いものだった。

よく知られることだが、ゴッホの作品で生前に売れたのは数点といわれるほどに、売れていなかった。そこから、今のように誰もが知る人気画家へとのし上がれたのはなぜか。

画家を志してからのゴッホを支えたのは、画商だった弟のテオ(テオドルス・ファン・ゴッホ)だった。そんなテオはゴッホの大部分の作品を保管していたが、兄の死の半年後に、後を追うように亡くなってしまう。

そしてゴッホ作品を含むテオの多くのコレクションを引き継いだのが、テオの妻でありゴッホの義妹にあたるヨー(ヨハンナ・ファン・ゴッホ=ボンゲル)だった。ヨーは作品を展覧会に貸し出し、販売し、膨大な手紙を整理して出版するなど、ゴッホが画家として正しく評価されるよう奔走する。さらにテオとヨーの息子フィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホは、コレクションを散逸させないためにフィンセント・ファン・ゴッホ財団)を設立し、美術館の開館に尽力した。現在のファン・ゴッホ美術館は、その成果といえる。

以上が、今展の第1章「ファン・ゴッホ家のコレクションからファン・ゴッホ美術館へ」で語られるファミリーストーリー。作品を描き続けたゴッホだけでなく、テオ、ヨー、そしてフィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホの貢献により、今やゴッホは誰もが知る画家となったのだ。

展示風景ゴッホ作品が制作年代順に堪能できる第3章

展示風景ゴッホ作品が制作年代順に堪能できる第3章

第3章「ファン・ゴッホの絵画と素描」では、いよいよファン・ゴッホ美術館が所蔵するゴッホ作品を、描かれた年代順に堪能できる。まず展開されるのは、ゴッホが画家になろうと決意した27歳の時に、オランダのハーグで描いた作品からだ。

展示風景

展示風景

それにしても10年間という短い画業を考えると、作品の1枚1枚が、より貴重なものに思えてくる。ゴッホは、ハーグで3年ほど主に素描の技術を磨いた後に、同じくオランダのブラバント州の農村で油彩画を学びながら2年間を過ごす。この2カ所で、画業の半分の時間を経たことになる。そして画業6年目の1886年に、フランスのパリに移り住む。

オランダでは暗い色調だった作品が、一気に転調して明るくなった。筆者は、南フランスのアルルへ移住するまでは、心がざわつくような暗い絵が多かったとイメージしていた。だが実際には、パリでの作品は色が明るいだけでなく、平穏な印象さえ受ける作品が多いことを知った。

展示風景

展示風景 フィンセント・ファン・ゴッホ《クリシー大通り》1887年2月、パリ。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

フィンセント・ファン・ゴッホ《クリシー大通り》1887年2月、パリ。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

そして展示室の奥へと進むと、前半のハイライトとして掛けられているのが、今展のメインビジュアルに採用されている《画家としての自画像》だ。

1887年12月~1888年2月に制作されたこの作品は、いわゆる筆者のイメージにある「これぞゴッホの絵」に近い仕上がり。解説にも「パリでのわずか2年間で、古いタイプの画家から前衛を代表する画家のひとりへと成長を遂げた」と評している。

フィンセント・ファン・ゴッホ《画家としての自画像》1887年12月〜1888年2月、パリ。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

フィンセント・ファン・ゴッホ《画家としての自画像》1887年12月〜1888年2月、パリ。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

作品の前に立ち、特に髪の毛や髭を含む顔の部分をじっと見てみると、勢いのある筆跡は粗いようでありつつ、同時に、細かく描こうとしているような繊細さも感じられる。髪の毛はオールバックでビシッと硬く決めている一方、髭はふわふわと柔らかそうな雰囲気が表現されている。また、色彩理論に基づいた色づかいと、絵の具の厚塗りとが相まって、作品全体に立体感を感じさせるものになっている。

また、どこに焦点を合わせているのか、ぼーっとしているようにも見える目を近くから見ると、角膜や瞳孔まで描かれているだけでなく、透き通った感じまで精緻に描かれている。はじめはどこを見ているのか分からないと思ったが、その瞳としっかりと目が合った気がした。

その後のゴッホは、1888年2月に南フランスのアルルへ移り住む。理想化した日本の光を求めての移住とも言われる。そこで春を迎えると、ゴッホはアルルの光と太陽に魅了されたという。この頃に描かれた風景画を見ると、明らかに澄んで鮮やかに彩られている空の色が印象的だ。

展示風景

展示風景 フィンセント・ファン・ゴッホ《耕された畑(「畝)」》1888年9月、アルル。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

フィンセント・ファン・ゴッホ《耕された畑(「畝)」》1888年9月、アルル。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団) フィンセント・ファン・ゴッホ《耕された畑(「畝」)》1888年9月、アルル。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

フィンセント・ファン・ゴッホ《耕された畑(「畝」)》1888年9月、アルル。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

アルルで描いた作品の中に「あれ? この描かれている人……どこかで見たことがあるようなポーズをしているな?」と思うものがあった。ゴッホが、敬愛するミレーの代表作と同じモティーフに挑戦した《種まく人》だ。

ミレーの《種まく人》は、ゴッホが画家を志した頃に描いていたような、どよんとした暗い色調の作品だが、アルルで描かれた同作は、明るいとは言えないものの暗さはない。解説パネルには、本作には浮世絵の影響が認められつつ、ゴッホ独自の様式に融合されていると記されていた。

フィンセント・ファン・ゴッホ《種まく人》1888年11月、アルル。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

フィンセント・ファン・ゴッホ《種まく人》1888年11月、アルル。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

ゴッホはアルルで1年3カ月を過ごした。ゴーギャンと共同生活をしたのもこの頃だ。その後、サン=レミ=ド=プロヴァンスの療養所へ移る。ここでもゴッホは精力的に絵を描いている。今展では出品されていないが、誰もが一度は見たことがあるだろう《糸杉と星の見える道》や《星月夜》などは、サン=レミで描かれた。

展示風景

展示風景

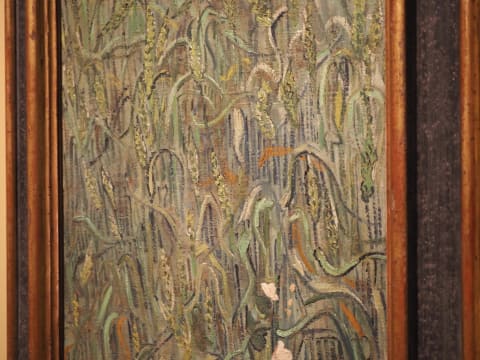

サン=レミを離れたゴッホは、パリで弟のテオやヨーと数日を過ごした後に、オーヴェール=シュル=オワーズへ向かう。彼が、最後の10週間を過ごした場所だ。今展で見られる、この地で描かれた作品は多くない。だが、その中に「これは!」と見入ってしまう作品が含まれている。1890年6月に描かれた《麦の穂》だ。

フィンセント・ファン・ゴッホ《麦の穂》1890年6月、オーヴェール=シュル=オワーズ。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

フィンセント・ファン・ゴッホ《麦の穂》1890年6月、オーヴェール=シュル=オワーズ。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団) フィンセント・ファン・ゴッホ《麦の穂》1890年6月、オーヴェール=シュル=オワーズ。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)ゴッホの手紙が見られる貴重な機会

フィンセント・ファン・ゴッホ《麦の穂》1890年6月、オーヴェール=シュル=オワーズ。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)ゴッホの手紙が見られる貴重な機会

1890年7月にゴッホがこの世を去ったわずか6カ月後の1891年1月に、ゴッホの作品を多く所有していた弟のテオも、精神疾患によりその生涯を閉じた。そうした遺産を継いだのが、妻のヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲル。彼女の、その後の献身がなければ、現在のような名声をゴッホの作品は享受していなかっただろう……ということが、今展の第1章と第4章を見ると分かる。

そして第4章と第5章は、ファン・ゴッホ家が記録を大切に保管し続けた一家であることも分かる。例えば、テオがつけていた会計簿もヨーが引き継ぐのだが、そこにはゴッホ作品をいつ売却したかなどが詳細に記されている。今展では、その会計簿の現物が見られる。

展示風景

展示風景

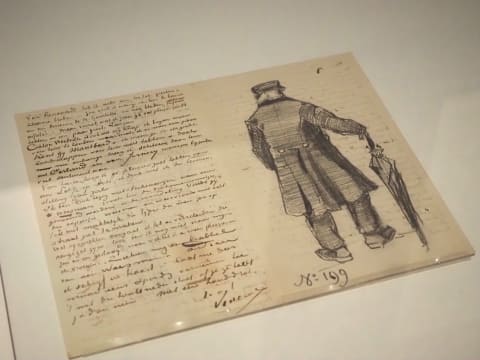

さらにゴッホが友人のアントン・ファン・ラッパントへ送った手紙も展示されている。ゴッホの“文字”の筆跡もだが、手紙に添えられているスケッチが見られるのもうれしい。なかでも、傘を持つ老人の後ろ姿がササッと描かれているのには、感動さえおぼえる。

フィンセント・ファン・ゴッホ《傘を持つ老人の後ろ姿が描かれたアントン・ファン・ラッパルト宛ての手紙》1882年9月23日頃、ハーグ。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

フィンセント・ファン・ゴッホ《傘を持つ老人の後ろ姿が描かれたアントン・ファン・ラッパルト宛ての手紙》1882年9月23日頃、ハーグ。ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

今回の「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」は、ゴッホの作品だけでなく、そのファミリーヒストリーにも焦点を当てたもの。ゴッホとその家族の生涯を本で読みながら、その作品を鑑賞していく……といった新しい美術体験ができた気がする。

WACOCA: People, Life, Style.