「GO FOR KOGEI 2025」が10月19日まで開催。今年のテーマは民藝運動の提唱者・柳宗悦の言葉に由来する「工芸的なるもの」。

松本勇馬 スカイネッコ 2025

GO FOR KOGEI 2025が開幕

工芸を現代的に再考するアートプロジェクト「GO FOR KOGEI 2025」が、9月13日から10月19日までの37日間にわたり開催される。本展は、近代以降に形成された工芸という枠組みを現代的視点から問い直す。

2025年のテーマは、民藝運動の提唱者・柳宗悦の言葉に由来する「工芸的なるもの」。素材や技術への真摯な向き合い方だけでなく、現代社会への批評や、制作の中で生まれる人との関わりや対話までを含む広い概念としてとらえている。今年は18組のアーティストや工芸作家、職人が、このテーマをそれぞれの視点で解釈し、金沢と富山の街を舞台に作品を展開する。アーティスティックディレクターは秋元雄史。

工芸を再定義するキュレーション

GO FOR KOGEIは、アートやデザイン、建築などジャンルを横断しながら、工芸そのものをあらためて考える場となる。素材や技法に真摯に向き合い、現代社会への問いを投げかける作品が並び、鑑賞者に新しい視点や気づきを届ける。

展示鑑賞に加え、巨大な桶の茶室での茶会、作家の器で味わう地元食材の食体験など、五感で楽しめるプログラムも充実。観る、使う、味わう、触れることで、日常と非日常を行き来するシームレスな体験が楽しめる。

まち歩きとともに楽しむ工芸

会場は富山・岩瀬と金沢・東山のふたつのエリアに広がる。蔵や酒蔵、町家といった建築空間に作品を点在させ、街を巡りながらアートを楽しむことができる。徒歩で回遊できるコンパクトさも魅力で、首都圏から日帰り鑑賞も可能。1泊2日なら、地域の空気をゆっくり味わえるだろう。

岩瀬エリア(富山市)

富山駅から車で15分ほどの場所にある岩瀬は、かつて北前船の寄港地として栄えた。いまもなお廻船問屋の建物が立ち並び、往時の面影を色濃く残している。近年は酒蔵「桝田酒造店」を中心に新たなまちづくりが進み、星付きレストランやギャラリー、工芸作家のアトリエが点在する文化エリアへと変化している。歴史と現代的感覚が重なり合うユニークなロケーションだ。このエリアでは、アリ・バユアジ、桑田卓郎、サエボーグ、坂本森海、清水千秋、清水徳子+清水美帆+オィヴン・レンバーグ、高知子、舘鼻則孝、葉山有樹、松本勇馬、吉積彩乃の11組が参加。町家や酒蔵を舞台に、個性豊かな作品が点在し、街歩きとともに楽しめる。

「桝田酒造店」の外壁に描かれた葉山有樹の《双龍》。2023年のGO FOR KOGEIで発表されたこの作品は、アルミ複合板を支持体とした大作で、酒蔵の白壁を背景に力強い2頭の龍が躍動する。歴史ある建築と現代アートが響き合い、街全体をキャンバスにしたような作品。

葉山有樹 双龍 2023

葉山有樹 双龍 2023

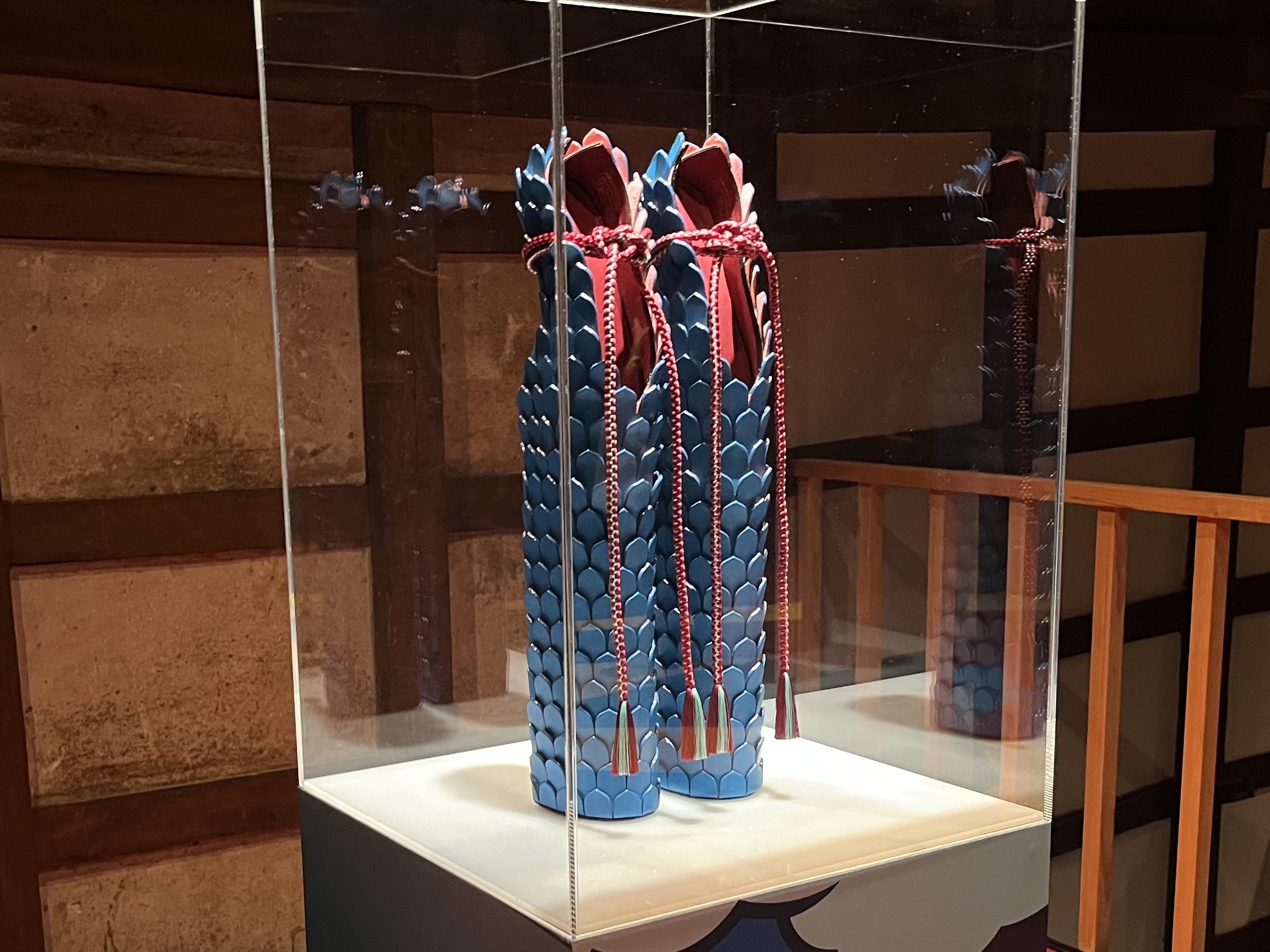

酒造の2階に上がると、世界的アーティスト舘鼻則孝の作品がある。花魁の高下駄から着想を得た代表作《Heel-less Shoes》で知られ、レディー・ガガも愛用した。昨年のGO FOR KOGEIでは、酒造場の床に描かれた大作《Descending Painting “Unnyu-zu”》を発表。今年は同作の継続展示に加え、桝田酒造店とコラボしたアートボトルや独楽《Spinning top ”Thundercloud”》を披露し、酒蔵の空間を鮮やかに彩っている。

舘鼻則孝✕桝田酒造店 Masuizumi Bottle Art 2025

舘鼻則孝✕桝田酒造店 Masuizumi Bottle Art 2025 舘鼻則孝 Descending Painting “Unnyu-zu” 2023

舘鼻則孝 Descending Painting “Unnyu-zu” 2023 舘鼻則孝 Heel-less Shoes 2023

舘鼻則孝 Heel-less Shoes 2023

桝田酒造店の目と鼻の先にある「セイマイジョ」では、アリ・バユアジが新作《One Eyed Rangda》を発表。バリ・ヒンドゥー教の魔女「ランダ」をモチーフに、精米所跡の空間に神話的な世界を呼び込み、富山とバリというふたつの土地が響き合うインスタレーションが広がる。

アリ・バユアジ One Eyed Rangda 2025

アリ・バユアジ One Eyed Rangda 2025

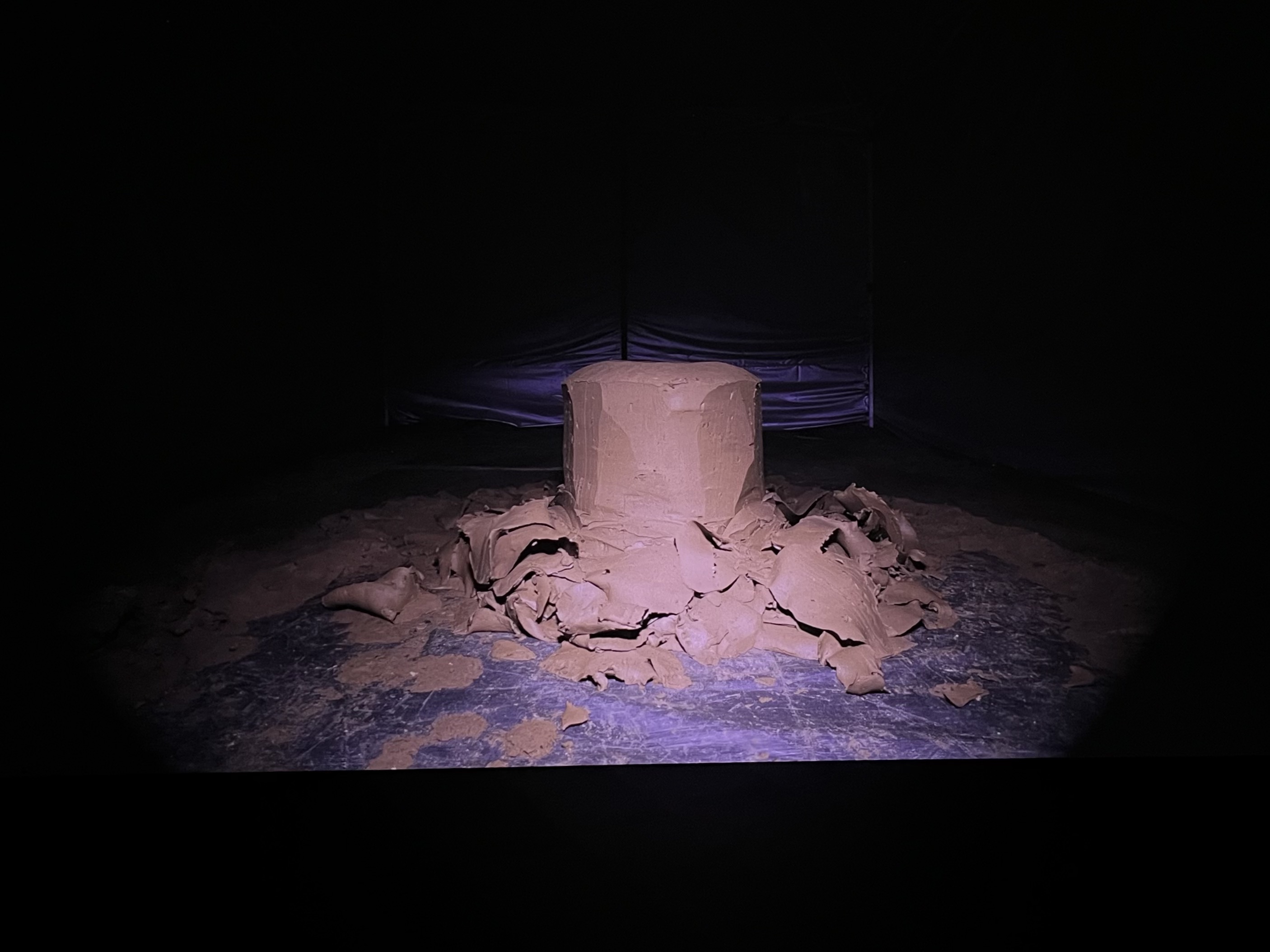

「New An 蔵」では、坂本森海の新作《移動する土》と制作過程を記録した映像を展示。珠洲市大谷地区での土砂災害ボランティアで得た残土を素材に、焼成と制作のプロセスそのものを作品化した。江戸時代から七輪の産地として知られる土地の記憶や、災害の痕跡を作品に取り込み、人間の「つくる」という行為と自然との関わりをあらためて考えさせる。会場では、七輪を囲んで軽くBBQを楽しめる試食も用意され、作品世界を身体で感じる体験となった。

坂本森海 移動する土 2025

坂本森海 移動する土 2025 坂本森海 移動する土 2025

坂本森海 移動する土 2025

日本酒と蕎麦のお店「酒蕎楽 くちいわ」では、伝統技法をポップな色彩と大胆な造形で再解釈し、陶芸の枠を拡張してきた作家、桑田卓郎の作品が展示されている。コラボレーションによる食体験や野外展示の屋台を通じ、器にとどまらない「食の場」を提案。多層的に食と暮らしを結びつける。

「酒蕎楽 くちいわ」とのコラボレーションコース。桑田卓郎のうつわを使用

「酒蕎楽 くちいわ」とのコラボレーションコース。桑田卓郎のうつわを使用

今年の5月まで実際の銀行として使われていた「旧岩瀬銀行」では多数のアーティストが展示している。2階に上がると、清水徳子と清水美帆、そしてオィヴン・レンバーグの共同作品の展示スペースがある。清水徳子は、主婦であり母であり美術愛好家として、色鮮やかで想像力豊かなテキスタイルポスターを制作してきた。もともとは、アーティストである娘・清水美帆の依頼で、彼女が海外で活動していたDanger Museumの宣伝用に作られたものだったが、やがて約10年にわたる母娘のコラボレーションへと発展。まるで文通のような制作過程が展示されている。

清水徳子 The Danger Museum 2002

清水徳子 The Danger Museum 2002

吊るされた豚のオブジェ《サエポーク》と牧歌的なランドスケープが広がる展示空間。モニターでは映像作品《Slaughterhouse》が流れ、牧場の日常が劇場化された世界が映し出される。ラテックス製ボディースーツで家畜や虫に扮するパフォーマンスで知られるサエボーグは、こうした活動を通じて、人間社会における「生」や「性」、ケアや管理のあり方に鋭い視線を投げかけている。

サエボーグ サエポーク 2016

サエボーグ サエポーク 2016 サエボーグ Pigen Movie 2016

サエボーグ Pigen Movie 2016

別ブースでは、吉積彩乃が本展のために制作した新作5点を含む20点のガラス作品を展示。矩形に整形されたガラスを「三次元のキャンバス」と見立て、色ガラスやエナメルで重層的な色彩を描き出す。透過する光とともに表情を変えるインスタレーションは、空間全体を色のレイヤーで満たし、鑑賞者の動きに応じて異なる景色を見せる。

吉積彩乃の作品

吉積彩乃の作品

高知子による《ミームプロジェクト》は、能登半島地震をきっかけに始まった取り組みで、子供たちが描いた絵を刺繍にしてトートバッグに仕立て、絵本を添えて届ける活動を続けている。本展では、これまでに制作された38点のバッグと絵本を展示し、別室では作家インタビュー映像も上映。震災後の表現や地域とのつながりをあらためて考える機会となる。

高知子 ミームプロジェクト 2024

高知子 ミームプロジェクト 2024

藁を素材に、農耕文化や生命の循環をテーマに制作する松本勇馬。動物をモチーフにした大きな彫刻は、藁の質感で命の気配を感じさせる。本展では岩瀬に滞在し、牛と猫を題材にした2点の新作を地元ボランティアと制作。南砺市の藁細工も取り入れ、町の風景に溶け込む展示となっている。

松本勇馬 スカイネッコ 2025東山エリア(金沢市)

松本勇馬 スカイネッコ 2025東山エリア(金沢市)

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている「ひがし茶屋街」が位置する東山エリアは、歴史的な茶屋建築が立ち並ぶ町並みが魅力。かつては職人の工房が軒を連ねていた地域で、現在も住宅街のなかにカフェやギャラリーが点在する。観光客で賑わう通りから一歩入れば、職人の営みや地域の暮らしが垣間見える落ち着いた町並みが広がる。 東山エリアでは、上出惠悟、三浦史朗+宴 KAI プロジェクト、コレクティブアクション(吉田慎一郎+秋元雄史)、相良育弥、寺澤季恵、中川周士、やまなみ工房の7組が参加。町家やギャラリーを舞台に、それぞれの表現で地域の風景に呼応する作品を展開している。

コレクティブアクションは、美術家で自然布研究家の吉田真一郎と、キュレーターの秋元雄史によるアーティストコレクティブ。東山エリアの会場「SKLo」では、吉田が40年以上収集してきた自然布の中から大麻布に焦点をあてたインスタレーションを展開。テーマは大麻取締法が制定された年を示す《1948》。失われた素材とともに途絶えつつある集団的なものづくりや、エコロジカルな価値観を現代に呼び戻す試みだ。

コレクティブアクション 1948 2025

コレクティブアクション 1948 2025 コレクティブアクション 1948 2025

コレクティブアクション 1948 2025

会場「スタジオあ」では、茅葺き職人・相良育弥と木桶職人・中川周士がタッグを組み、《木桶と茅葺き屋根の茶室》を発表。相良は、刈り取った植物を屋根に葺き、使用後は土に還せるという循環性に魅了され、茅葺き文化の継承と普及に取り組んできた職人。いっぽう、中川は室町時代から続く木桶づくりを受け継ぎながら、国内外のデザイナーやアーティストと協働し、新しい木桶のあり方を探求してきた。本作では、巨大な木桶に茅葺き屋根をかけ、ポータブルな茶室空間を作り出している。伝統技法を踏襲しながらも現代的な表現に挑むふたりの作風が交差するこの作品は、素材とともに生きること、そして「工芸」とは何かをあらためて考えさせる場となっている。会期中はこの茶室で茶会も行われ、観客が作品を体験できる。

相良育弥と中川周士 木桶と茅葺き屋根の茶室 2025

相良育弥と中川周士 木桶と茅葺き屋根の茶室 2025 「スタジオあ」茶会

「スタジオあ」茶会

「スタジオあ」の隣りにある「KAI」では、寺澤季恵がガラス彫刻によるインスタレーションを展開。吹きガラスの膨らむ呼吸に生命の力を見出す寺澤は、代表作《生生》シリーズを通して、果実や臓器を思わせるフォルムを生み出してきた。本展ではシリーズ最大サイズの《生生2》を中心に、町家空間を活かした展示を構成。腐敗や死を通して「生」を見つめ直す彼女の視点が、空間全体に生命感をもたらしている。

寺澤季恵 生生2 2024

寺澤季恵 生生2 2024

東山エリアの奥、卯辰山の斜面に位置する「KAI離」は、加賀友禅の祖、宮崎友禅斎や九谷焼再興の祖、青木木米ゆかりの地。歴史と記憶が折り重なるこの土地で、上出惠悟は友禅斎の筒描技法や卯辰山からの眺望をモチーフに襖絵《夢の香》を制作。水墨と油彩を重ねた画面は、時の層をなぞるように空間に新たな物語を呼び込む。

上出惠悟 夢の香 2025

上出惠悟 夢の香 2025

会場全体を設えた三浦史朗+宴KAIプロジェクトは、組み立て式茶室《回炉》を囲み、文人文化と職人技が交わる場を現代に開き、新しいかたちの宴席を体験できる空間として提案する。歴史、建築、工芸、絵画が響き合う、KAI離ならではの体験が楽しめる。

「KAI 離」

「KAI 離」 上出惠悟 浅野川 2025

上出惠悟 浅野川 2025

1986年に滋賀県甲賀市で開所し、1990年から利用者一人ひとりの表現活動を支援する方針へ転換したやまなみ工房。現在は90名を超える利用者が在籍し、国内外で高い評価を受ける作品を数多く生み出している。絵画や立体、衣服など多彩な表現はポンピドゥー・センターをはじめ世界の美術館に収蔵され、映画『地蔵とリビドー』(2018)やファッションブランド「DISTORTION3」との協働など、活動の幅も広がっている。本展では、19名のアーティストによる新旧の作品を展示。さらに、2021年から継続しているGO FOR KOGEIのポスターとのコラボレーションも披露される。

会場風景日常にある工芸性を再発見

会場風景日常にある工芸性を再発見

GO FOR KOGEIは、作品鑑賞だけでなく、街や人、素材といった様々関係性に触れながら、日常に潜む工芸性を再発見する場となっている。秋の北陸を訪れ、金沢と富山の街を歩きながら、現代に生きる「工芸的なるもの」を体感してみてはいかがだろうか。

WACOCA: People, Life, Style.