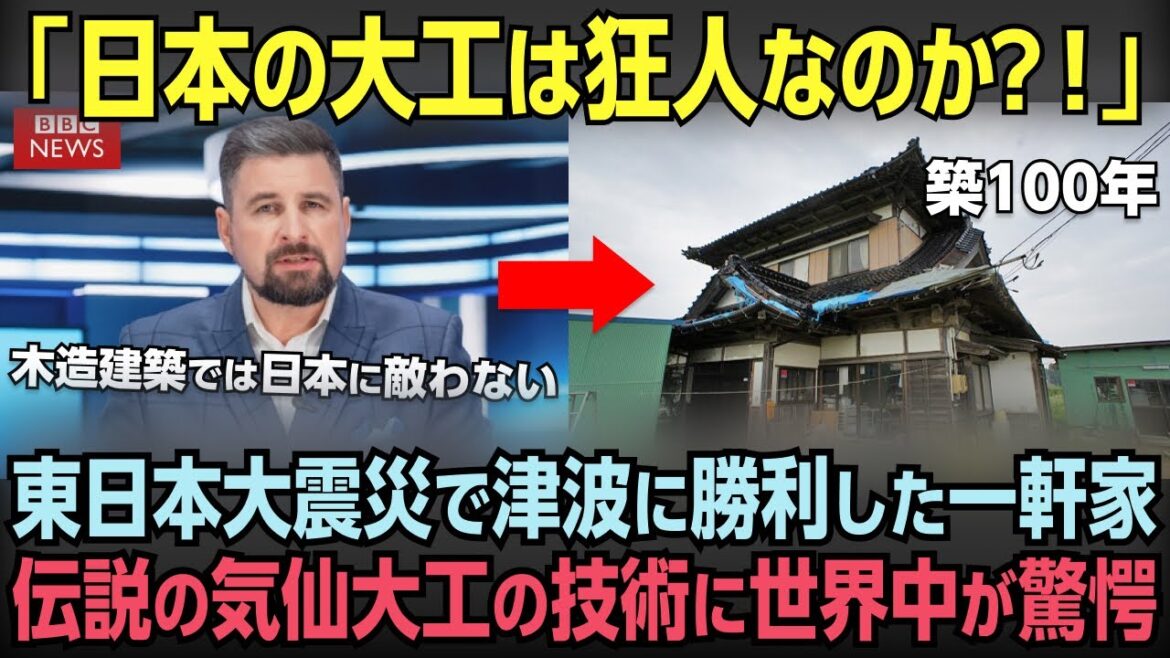

【海外の反応】東日本大震災で唯一流されなかった奇跡の家…伝説の気仙大工と伝統工法に世界が驚愕|築100年の家が津波に勝利!

津波に流されなかった家があるなんてありえない。 2011年の東日本震災から 13年ロンドンBBC 本社のニュースデスクで建築専門ジャーナリストのエミリーはあの災害で唯一津波に流されなかった家があるという情報を入手しました。近代建築のオが次々と押し流されていく中で津波の威力に耐え抜いたのは一見の古い小建ての家。 [音楽] エミリーただの美で終わらせるな。 建築工学的な検証とイギリスの視聴者が理解できる文脈で報告してくれ。 [音楽] 上司のリチャードに言われたエミリーは日本に向かうことに現代の建築技術が進歩した。今、なぜ古い木造住宅だけが生き残ったのでしょうか?一緒に見ていきましょう。羽田空港に到着したエミリーは取材機材を抱え幹線に乗り込みました。 [音楽] 窓の外を流れる風景は都市部の高層ビル軍からやがて郊外の住宅地へと変わります。 日本の住宅密度は想像以上ね、地震国でこれほど木造住宅が多いとは。 記者としての興味が静かに高まっていきます。そして彼女はバッグから数前の建築図面を取り出しました。指で寸法をぞりながら小さく首をかしげます。 19mの津波だったのよね。 木造住宅が本当に耐え抜いたのを現代の RC作りでも耐えるのは難しいのに。 その瞬間ロンドンでの会話が脳りに蘇りました。 奇跡の家、運命の建築。これはセンセーショナルな番組になるぞ。 リチャードの視聴率を意識した言葉にエミリーは小さく息をつきます。 奇跡じゃない。必ず理由があるはずです。建築工学的にきちんと検証してきます。 番組を物語として見せたいリチャードと 事実を検証したいエミリ取材が始まる前 から2人の温度さは早くも表面化していた のです。やがて新幹線は一の席に着き 乗り換えを経て気仙沼駅に到着しました。 ホームに降り立つと塩の香りと共に冷たい 風が打ちます。駅前には新しく立てられた 店舗や住宅が並び復興の歩みを物語ってい ました。 記載地のガイドが出迎え、案内を始めました。 この辺たり1 体はあの日の津波で全て流されましたですが、あの家だけは残ったのです。 視線の先には住宅街の一角にある古木造の姿がありました。近づくにつれエミリーの足取りはゆっくりになりました。 信じられない。まるで何事もなかったかのようだわ。 100年を超えるはずの家は河ら屋根も 外壁も顕在周囲が新築やさらちに変わる中 ただ一時を止めたように佇んでいました 建物の周囲を回り込み外壁を確認します の柱は太く深い木が年月を語っていました 。エミリーは下に鏡の次手部分に指をせ ます。釘が1本も使われていないわ。これ は芸術品ね。 その場に合わせた近隣住民がエミリーに声をかけました。 [音楽] あの家は佐藤ひさんが立てたんですよ。あの人の腕は別格でした。 佐藤市とは地元で名をはせた気仙大工です。数多くの家を手掛けその奴隷もが上部で長持ちすると評判でした。エミリーは取材のとおり出し住民の証言を書き止めながらつやきました。 偶然では説明がつかないわ。この建築にはある種の哲学が宿っているのね。 その言葉と共もに彼女の中で1つの確信が 芽えました。これから解き明かすべきは 単なる構造の秘密ではない。自然と共に 生きるための知恵と職人の誇りであると 気仙沼の海風がその思いをさらに強くして いました。残念ながらご本人はすでに破壊 されており、直接お話を伺うことは叶い ませんでしたが、同地区にはひさんと同じ 師匠のもで大工の技を学び、師匠からの 教えを手本として昔ながらの家作りを行っ ている弟子たちがいることを知りました。 その日の午後後、エミリーは弟子の1人 68歳になる佐藤健太郎氏の攻防へ向かい ました。沼の中心部から少し離れた丘の上 の木の香りが漂う小さな攻防。その中で け太郎氏は黙々と勘を動かしていました。 削られた目片が陽光を浴び、柔らかな曲線 を描きながら床に落ちていきます。 エミリーがカメラを構えるとけ太郎氏は手 を止めゆったりとした調ました。外国の方 がこんな古いあり方に興味を持つとはね。 うちの息子でさえ見しないのに。 通訳を開始、エミリーは質問を投げかけます。 この技術はどこで学ばれたのですか? け太郎氏の視線が遠くを見つめます。 20 歳の頃師匠に弟入りしたんですよ。最初に言われたのは絶対に無駄にするなという言葉です。木は山からの恵み 1 本一本に魂がある。粗末に扱えば必ず仕返しを受ける。そう教えられました。 健太郎氏の攻防の壁には長年使い込まれた道具が生前とかけられていました。 のみの切り、住みツ、どれも手に馴染んだ後が残り使い手との月を物がります。エミリーはメモを取りながらさらに尋ねます。 気仙大工とはどういう存在なのですか? ケ太郎氏は少し考え込んでから静かに答えました。 江戸時代この辺りの農民が冬の脳期に始めた大仕事が始まりです。雪深い土地で木を扱う知恵が育まれました。 [音楽] 明治対象と時代を減る中で宮大工にも劣らぬ技術を持つ集団になったのです。 やがて健太郎氏は格のみを手に取り、作業台に向かいました木材の橋を固定し、次手を掘り始めます。カウンと乾いた音が響く度、削られた木の断面が鮮やかに立ち上がります。エミリーは息を飲みました。 [音楽] コンピューター制御よりも精密だわ。 捕虜を得た次は隙間なくか見合うように仕上げられてました。 ケ太郎氏は別の木材を手に取り、目を細めます。 [音楽] この木は年の詰まり方がいい。ここに使えば家全体が強くなります。 [音楽] その判断は感覚ではなく、何十年もの経験から導き出されたものでした。そして取材は建築研究所へと移ります。健太郎氏が手がけたつに手を組んだ模型を使い、振動実験が行われました。加えられる揺れに合わせ模型はしなやかにたみながら元の形に戻ります。 研究員が解説します。 現代建築は合成で災害に対抗します。しかし伝統建築は柔軟性を生かして力を受け流す構造になっています。倒れる代わりにしなる。それが大きな違いです。 [音楽] モニターを見つめるエミリーの表情が変わりました。 これは単なる建築技術じゃないわ。まるで自然との対話みたい。 健太郎氏は静かに頷きました。 自然は敵ではありません。共に生きる相手です。 そのことを忘れなければ家は人を守り続けるんですよ。 エミリーのには柔軟性強制という 2 つの言葉が大きく記されました。それは地区 100 年の家が津波に耐えた理由に近づく限だったのです。エミリーはペンを置き、静かに問いかけました。 この技術を受け継ぐ人はいるのですか? け太郎氏は目を細めしばし考えてから口を開きました。 弟子を取ったことはあります。 しかし続ける若い人はいません。腕を磨くには時間がかかり、暮らしを成り立たせるのも用意ではない。みんなと買いへ行ってしまいます。時代の流れなのでしょうかね。 その声には諦めと寂しさ、そしてわずかな悔しさが混じっていました。静まり返った攻防の空気が職人の現象と技術継承の危機をそのまま移し出しているようでした。仙沼までの取材を終えたエミリーの頭にはある疑問が浮かんでいました。 佐藤健太郎氏の攻防で見た技術は災害にも 耐える確かな力を持っている。しかしなぜ その価値ある候報が今や消えつつあるのか その答えを得るためにはもう1つの視点が 必要でした。伝統を尊重しつつも日々大量 の住宅を立てる現代の住宅産業その現場を 担う企業に現実的な課題と制約を聞か なければなりません。翌日、エミリーは 東京へ戻り、大手ハウスメーカー本社を 尋ねました。伝統後方の価値と現代住宅の 実情。その双報を知る必要があると感じた からです。ガラス張りの高層ビルに入ると 受付から案内された先は役員フロアでした 。会議室には生前と資料が並び役員の中村 正彦が待っていました。握手をかわした後 、中村市はすぐに本題に入ります。 伝統技術の価値は十分に理解しています。しかし現実問題として成り立たないのです。 中村氏はテーブルに置かれたタブレットを操作しました。そこには全国の住宅着行データが移し出されました。 [音楽] 年間の新築住宅着行個数はおよそ 80 万個、その多くは数ヶ月以内に完成させる必要があります。後期が長く熟連職人の手作業に頼る方法ではこの規模に対応できません。 中村氏はタブレットを操作し、次のデータを表示しました。 人件費は年々上昇しています。伝統法で立てれば 1 件あたりのコストは少なくとも現代の木造住宅の 2 倍以上。しかも職人の数は減少する一方です。 エミリーは反論を試みます。 しかし太陽年数を考えれば長期的には経済的です。 100 年持つ家であれば何度も立て替える必要はありません。 しかし中村氏は首を横に振りました。 それは確かに理想です。しかし現代では 30 年も経てばライフスタイルが変わります。家族構成、働き方、暮らしの価値観が大きく変化します。 100 年住宅が必ずしも求められているとは限りません。 会話は平行戦のまま続きました。経済を重視する業界と文化的価値を守ろうとする立場の隔立たり。 その差は数字取年の溝でもありました。取材の途中、エミリーは BBC ロンドン本社のリチャードと中継をつなぎます。モニター越しに移るリチャードは相変わらず視聴率を気にしていました。 エミリー、もう十分だろ。美しい職人技術、感動的なエピソード、取材素材は揃っている。 [音楽] しかしエミリーはまだ諦めませんでした。 まだ確信に迫っていないんです。 なぜこの技術が消えようとしているのか、私たちはそれを明らかにする必要があると思うんです。 リチャードは一瞬言葉を止め、渋い表情を浮かべました。それでも取材終了の判断は変えず、中継は切断されてしまったのです。中継が途会議室に短い沈黙が流れました。しかしエミリーの中には調査を辞める選択肢はありませんでした。 [音楽] 数日後、ロンドンへ戻ったエミリーは地震 のデスクに向かいました。窓の外では冬の 雨が降りし切り、街を白いベールのように 覆っていました。パソコンを開き、まずは インターネット検索から始めます。検索窓 にジャパニーズ、ジョイナリーと入力、 また琢間に無数の動画や記事が画面を 埋め尽くしました。その中で目にとまった 1 本の動画を再生すると年配の職人がの切りと飲みだけで複雑な釣り手を組み上げていく様子が映し出されます。画面右下の数字にエミリーは息を飲みました。 [音楽] 3000万回再生すごい数字だわ。 さらにアメリカの人気ポッドキャスト番組老ガエクスペリエンスのクリップを見つけます。モニターの中で常老ガが身振り手ぶりを交えて語っていました。 彼らの職人技は狂気的だ。これは芸術だね。 スタジオのいい声と簡単の声が重なり、海の向こうでも日本の技術が強烈な印象を与えていることが伝わります。次にエミリーが開いたのはレディットです。アメリカ初の大規模な刑事版が [音楽] SNS で世界中の利用者が趣味や関心事ごとについて語り合う場です。ある投稿では世界中の建築家や木光職人たちが議論を交わしていました。 この制度は機械では再現できないよ。 耐構造の理想型だな。 書き込みの熱量は現地で聞いた言葉よりも戦列にエミリーの胸に響きました。エミリーは調査の手を休めずパリのユネスコ本部に国際電話をかけます。樹期の向こうで応答した文会担当官の声はどこか誇らしげでした。 [音楽] 2020 年の登録は満一致でした。これは人類共通の財産としてほぼすべき技術です。 賞賛は言葉だけではありません。アメリカ では日本の釣り手が高級住宅の建築に採用 されていました。木材同士が複雑に 噛み合う構造は美しさと耐久性を兼ね備え 、接取を魅了しています。ヨーロッパの 建築学校でも日本の気組技術を専門的に 学ぶコースが解説されていました。教室に は若い学生たちが集まり慣れない手で那を 動かしています。 その表情は真剣で手元を見つめる瞳には好奇心と尊敬の色が宿っていました。 日本人が価値を見失いつつある技術に世界が注目しているのね。 皮肉な事実でした。国内では忘れ去られようとしている技術が国境を超えた場所で再化され未来へと受け継がれようとしているのです。その夜ン本社の会議室エミリーは再びリチャードの前に座り調査結果を報告しました。 モニター越しではなく直接向き合う形での対話です。 これは単なる地方の職人話ではないな。グローバルな文化問題だ。 市張率第1 主義だった彼の表情が少しずつ変わっていきました。商業的な先生ショナリズムから文化的価値の探求へ番組の方針は大きく家事を切ることになったのです。エミリーの視線は再び東の空へ向けられました。 次の目的は未来へ技術を引き継ぐ存在を 探し出すこと。それは気仙沼の静かな攻防 で芽えた決意の延長戦場上にありました。 こうして再び訪れた気仙沼の港町エミリー は事前に連絡を取り約束をかわしていた 作業場へ向かいました。そこにいたのは 1人の赤い女性でした。紹介しましょう。 弟子の鈴木です。昔は男の世界でしたが今 は性別で選ぶ時代じゃない。28 歳で数少ない女性の気戦大工ですよ。 み崎さんは気槌を起き軽く餌釈しました。手には木の粉がつき、期待にはうっすらと汗が滲んでいます。 初めまして。鈴木み咲と申します。ここで修行を始めてもう 5年になります。 その声には自信とわずかな緊張が入り混じっていました。み崎さんはけ太郎しの元で修行を積んできました。朝は道具の手入れから始まり、日中はひたすら次ての過去。 夕方には木材の選別、その繰り返しが技術と精神を鍛えてきたのです。 5 年もすごいですね。きっかけは何だったのですか? みさんは一瞬だけ手元を見つめ記憶をたどるように言葉を選びます。 津波に耐えた家の話を聞いてこの技術を学びたいと思ったんです。 [音楽] そう語るとみさんは軽く絵釈し再び作業台へ戻っていきました。 [音楽] 気槌を手に取る書は力強くもどこかしなやかさを感じさせます。そんな彼女の後ろ姿を見ながら健太郎氏が口を開きました。 [音楽] 技術を愛する心があれば誰でも学べるんです。 み崎さんの挑戦は伝統と現代技術を融合させているのです。 地元の若手建築家と共もに3Dスキャナー を使って継ぎ手をデジタルかそれにより わずかな角度の違いや目の流れまで正確に 再現できるようになりました。作業場には 海外からの研修も訪れていました。 フランスから来た建築学生が手の切りの 使い方を学んでいます。日本の技術 が失ったものを教えてくれます。 その言葉を聞いたけ太郎氏の目がわずかに柔らぎました。 外国の方々が評価してくれることで自信を取り戻しました。 エミリーは最後にけ太郎へといかけます。 この技術は日本だけのものなのでしょうか? いえ、人類の財産です。この技術を守るのは日本だけではありません。 その言葉は静かに。 しかし確かにエミリーの胸に響きました。 取材を始めた頃に抱いていた好奇心は今や 責任感へと変わっていました。非常の記録 ではなく人々の暮らしと命を守るための 知恵。それがこの攻防の空気秋の香りの中 で行きづいているのです。しかし同時に この価値ある技術を広く残していくには 文化面だけでは不十分なのです。 産業界や社会全体の理解としが必要だとエミリーは強く感じていました。 もう一度あの人に会って話を聞かなければ 産業の現場を知る人物効立性の論理を語ったあの経営者に改めて問い直す必要があると感じたのです。再びエミリーは東京で中村正彦に会いに行きました。高層ビルの帰り室窓の外には夕暮れに染まる都市の景色が広がっています。 [音楽] [音楽] 前回と同じ席に座った中村氏の表情はどこか柔らかくなっていました。 お忙しい中、またお時間をいただきありがとうございます。 [音楽] いいえ。あれから色々と考えるきっかけをもらいました。 開光1 番に帰ってきた言葉は前回とは異なるものでした。エミリーは姿勢を正します。 [音楽] 正直なところ私は現場の数字ばかり見てきたけど効率性だけでは限界があります。 [音楽] 中村氏は人呼吸をき、気上の資料を指で抑えながら続けました。 これからは持続的な可能性も考慮すべき時代です。自然災害の多い国で 100 年も耐える家があるというのは単なる偶然ではない伝統の価値をもう [音楽] 1度見直す必要があります。 その言葉にエミリーの表情が輝きます。経済を重視する産業界にも小さな心の変化の目が芽き始めていました。 [音楽] その背景にはみ崎さんのような新しい二手 と世界中から集まる学びの輪が確かに存在 していたのです。東京での取材を終え エミリーは再び気仙沼へ向かいました。 エミリーを迎えたけ太郎はこう言いました 。あなたにどうしても見てほしい家がある んです。その表情は普段の穏やかさの奥に 誇りと現れていました。案内されたのは 海沿いの道を抜けた先、やがて夕日に 照らされ、小金色に輝く木造の家が現れ ます。それがあの日の津波に耐えたH艇 でした。玄関の木度には深い色があり、柱 の木目は今も鮮やか周囲の土地は新しい 建物に置き変わっていましたが、この家 だけはまる時間から切り離されたかのよう に立っていました。これは私の師匠が建て た家です。 夕日が河屋根に反射し、柔らかな光が家全体を包み込んでいました。地面には長い影が伸び、静かな時間が流れています。エミリーはしばらくその光景を見つめ、胸の奥には来上がる感情を確かめるように深く息をつきました。 [音楽] この家が教えてくれたのは真の強さとは何かということです。 彼女はそっと手帳を開き、これまでの取材目も指でない。 そこには数々の証言、現場での観察、職人 の言葉が記されていました。それらを 思い返しながら聖王と東洋の建築哲学の 違いが浮かび上がりました。西洋の思想は 制服自然を脅威とみなし力で抑え込もうと する。大して日本の伝統建築和自然 の力を受け入れその流れに沿って 生き延びる道を探してきました。 私たちは自然災害を打ち任すべき敵だと考えてきた。でもこの国の建築は共に生きるという選択をしてきたんですね。 その言葉は塩風に乗って静かに広がっていきました。季節は巡り、エミリーはロンドンの自宅にある所斎で机に向かっていました。机の上には日本での取材で使った手帳と録音機、そして一定の写真。 [音楽] [音楽] その表情にはかつての好奇心に加え静かな決意が宿っています。 効率性だけでは図測れない価値がある。 それはこの取材データ最も大きな学びでした。自然と人との関係性、技術と文化の継承、数字やり便性では置き換えられないものが確かに存在するのです。 BBCでは彼女が企画した新番組共に 生きる建築が準備段階に入り、世界中の 伝統建築と職人を取材する計画が進んでい ました。一方気仙沼ではケ太郎氏が攻防で 若手の指導に力を注いでいました。勘那を 動かす弟子の手元を見守り時に厳しく時に 優しく助言を送ります。その隣にはみさん の姿もありました。彼女は海外から戻った ばかりで新しい技術指導の準備に 取りかかっています。東京では中村正彦氏 が新設された伝統技術研究部門の会議室で 資料を前に議論を進めていました。効立性 と持続可能性。その両立を目指すが始まっ ています。そしてロンドンBBCの スタジオでエミリーは最終レポートを始め ました。 千ヌまで出会った一件の家は私たちに重要な問を投げかけています。 映像は切り替わり、夕暮れの H で開封に揺れる木々の間から柔らかな光を浴びた絵が姿を見せます。その前に立つけんた押しがゆっくりと語りました。 この家は今も立ち続けています。 過去と未来を結ぶ橋としてこれからも 画面に移るのは静かに時を重ねる家とそれを見守る人々の姿柱の木目河の色やそして窓から差し込む夕日その全てが [音楽] 100 年という月を物語っています。真の豊かさとは何でしょうか?効率性と文化的価値。 [音楽] 私たちはどちらを選ぶべき でしょうか?その答えはい未来の私たち自身が証明するのかもしれません。 [音楽] 愛国神をお持ちの皆さん、感想やコメント を是非教えてください。今後も日本の 素晴らしいお話を紹介していきますので、 是非チャンネル登録と高評価お願いします 。最後までご視聴いただきありがとう ございました。また次の動画でお会いし ましょう。

2011年の東日本大震災。

19メートルの津波が全てを押し流していく中で、たった一軒だけ無傷で残った築100年の木造住宅がありました。

ロンドンBBCの建築専門記者エミリーが現地で目撃したのは、近代建築の常識を覆す日本の伝統技術。

なぜ古い木造住宅だけが生き残ったのか?

その秘密に隠された、気仙大工の驚異的な職人技と自然との共生哲学とは?

🌍 世界が驚いた日本へようこそ!

日本の文化、技術、おもてなし、食べ物など様々な分野で海外の方々がどのような反応を示しているかを紹介しています。

📺 このチャンネルでは:

・海外YouTuberの日本体験動画

・外国人観光客のリアルな感想

・日本の文化や技術に対する海外の評価

・世界各国のメディアが報じる日本のニュース

🔔 チャンネル登録&高評価で応援よろしくお願いします!

新着動画の通知をお見逃しなく!

VOICEVOX:青山龍星

VOICEVOX:白上虎太郎

VOICEVOX:剣崎雌雄

VOICEVOX:四国めたん

VOICEVOX:玄野武宏

⚠️ 著作権について:

使用している映像・画像・音声素材は、著作権法に基づき適切に引用・使用していますが、万が一著作権に関する問題が発生した場合は、速やかに動画を非公開にし、適切な対応を行います。

著作権に関するご指摘やお問い合わせがございましたら、コメント欄またはチャンネルの連絡先までお知らせください。

📝 コンテンツについて:

・動画は実際の海外メディア報道や反応をベースに制作していますが、分かりやすい解説のため一部演出や再構成を含む場合があります

・より理解しやすい内容にするため、実際の反応に基づいた解釈や補完を加えることがあります

・事実に基づいた内容ですが、エンターテインメント要素を含む編集を行っています

#海外の反応 #外国の反応 #国際情勢 #日本称賛 #世界が驚いた日本 #驚愕JAPAN #気仙大工 #東日本大震災 #津波 #伝統建築 #木組み #継手 #職人技 #UNESCO #無形文化遺産 #BBC #建築技術 #自然災害 #日本文化 #技術継承 #世界に誇る日本

WACOCA: People, Life, Style.