アフリカでは引き続きエムポックスの感染が続いている(写真:ロイター/アフロ)

アフリカでは引き続きエムポックスの感染が続いている(写真:ロイター/アフロ)

(ステラ・メディックス代表、獣医師/ジャーナリスト 星良孝)

世界保健機関(WHO)は2025年9月5日、アフリカで流行が続いてきたエムポックス(mpox)について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」の解除を発表した。

今回の判断の背景には、アフリカにおける新規感染例の減少がある。特に、コンゴ民主共和国(DRC)を中心に広がった、強毒型と考えられるクレード1b(以下、1b型)の系統群の流行が収束傾向を見せたことが大きい。また、現地でのワクチン接種体制が整備されてきたことも解除に結びついたと考えられる。

ただし、アフリカの状況をつぶさにみていくと、依然として注意を払うべき状況が続いていると考えられる。そうした中で、9月12日に国内初の1b型が神戸市で検出されたことが発表された。この記事では、状況が緩和しているものの、依然として注意が必要なエムポックスについて見ていく。

「確定例」と「疑い例」が混在する流行状況

アフリカCDC(アフリカ疾病対策センター)の最新データ(2025年第35週時点)によると、2024〜2025年に報告された症例は累計13万件超の疑い例と3万739件の確定例に上る。

アフリカでは検査の体制が十分ではないために、確定例と比較すると、症状などから判断された疑い例がはるかに多いのが特徴だ。

死亡は1998件で、確定例に限った致死率は0.41%と比較的低く抑えられている。一方で、疑い例全体での致死率は1.5%と高く、診断に至らない症例群の深刻さが浮き彫りになる。

推定するに、確定例が見つかった地域は、検査体制が整っている分だけ、治療の体制も一定の整備が進んでいるのだろう。一方で、疑い例は検査が難しい分、対処も困難で致死率が高まっていると考える。

こうした状況をトレンドで見てみよう。

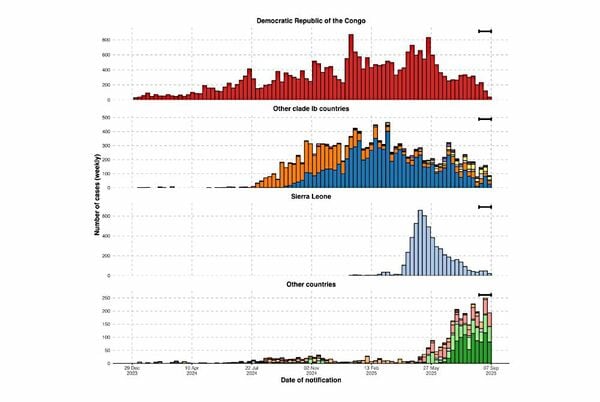

下の図は、新規報告例の推移だ。確定例は週あたり500例以上だったピークから234例(第30~35週平均)へと57%減少し、確実に落ち着きを見せている。この減少が、緊急事態が解除された要因だ。エムポックスの報告例が確かに減っていることが見て取れる。

上からコンゴ民主共和国、エムポックス1b型の発生国、シエラレオネ、アフリカの他の国のエムポックス発生状況。全体に減少傾向にある。(出典:アフリカCDC)

上からコンゴ民主共和国、エムポックス1b型の発生国、シエラレオネ、アフリカの他の国のエムポックス発生状況。全体に減少傾向にある。(出典:アフリカCDC)

ギャラリーページへ

ただし、アフリカの状況にあらためて目を向けると、そう簡単ではないことも分かる。

WACOCA: People, Life, Style.