2025年の夏の平均気温は、気象庁が統計を取り始めてから最も高くなり、2023、24年の記録を大幅に更新した。

温暖化の影響で地球全体で気温が上がっているが、その中でも世界の主要都市は世界平均を上回るペースで上昇している。

特に気温上昇が顕著なのが東京だという。東京都立大学の三上岳彦名誉教授(気候学)の調査では、過去100年の年間平均気温の上昇率は、世界平均の約1℃に対し、ニューヨークは約2℃、東京は3倍を超える3℃以上高かった。

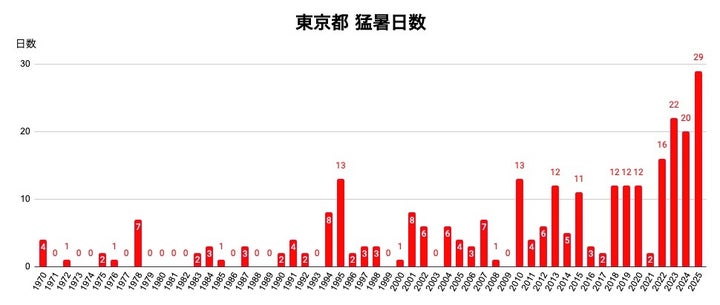

その傾向は、年間の猛暑日数にもあらわれている。

東京の猛暑日数は1970年代は15日、1980年代は9日だったが、1990年代は37日、2000年代は36日、2010年代には80日と増えている。

2020年代は、20〜24年の5年間だけで72日。2025年は9月16日までで29日で、最多だった2023年の22日を上回っている。

1970〜2025年の東京の猛暑日日数(2025年は9月16日まで)。気象庁のデータをもとに作成

1970〜2025年の東京の猛暑日日数(2025年は9月16日まで)。気象庁のデータをもとに作成

気温上昇により、熱中症患者数の増加や睡眠の質の低下、屋外での活動の制限など、健康や生活への支障も生じている。

世界各地の都市では気温上昇への対策が進められているが、東京では逆行するような動きが起きていると三上氏は指摘する。

各国で進む樹木を増やす取り組み

都市の気温がより高くなる原因の一つが、都市化によるヒートアイランド現象だ。

緑地の減少や、アスファルトやコンクリートの建物の増加、中高層の建物密集による風通しの阻害、建物や工場、自動車、空調機器からの人工排熱などが原因で、都市部の気温が周辺よりも高くなり、熱の島のようになる。

三上氏は、ヒートアイランド現象の緩和に最も効果的なのは「緑、水、風」だと話す。

緑は日射をさえぎって木陰を作るだけではなく、葉の表面から水分が蒸発する時に熱を奪う「蒸散効果」で周囲の空気の温度を下げる。

特に重要なのは「樹冠被覆率」だ。樹冠が大きいほど葉から水分が蒸発する蒸散率が高く、より冷却効果が大きくなる。

スペイン・バルセロナに植えられた樹冠の大きい街路樹

スペイン・バルセロナに植えられた樹冠の大きい街路樹

Jeff Greenberg via Getty Images

また、緑地にたまった冷気が、夜間に周囲に流れ出す「にじみ出し」により、周辺市街地の気温上昇が緩和されることもわかっている。

さらに、都市に樹木を増やすことで、平均気温を下げ、死者数を減らせる可能性があることも研究で示されている。

国連人間居住計画のグローバル・チーフ・ヒート・オフィサー、エレニ・マイリビリ氏は「涼しさをもたらす主役は木々です。都市の中に森や緑の回廊をつくることで、気団を移動させ、都市の広範囲を効果的に冷却できる」と2022年に述べている。

都市計画で緑、特に樹冠被覆率がますます重要になる中、世界各地の都市で、樹木を増やす動きが進んでいる。

ニューヨーク州は2033年までに2500万本植樹する目標を2024年に打ち出した。

またニューヨーク市も22%だった樹冠被覆率を2035年までに30%に拡大することを目標に掲げて、樹木を増やしている。

オーストラリアのシドニーでは、グレーター・シドニー地域に、2030年までに500万本の樹木を植え、樹冠被覆率を40%に拡大する計画が進行中だ。

パリでは、2020年から2026年の間に17万本の樹木を植える計画が進めている。

北京も、造林や緑化を進めており、グリーンエコスペースが拡大している。

一方、東京では「2050東京戦略」で「緑をまもる・育てる・活かす」ことを施策として掲げているものの、樹木数や樹冠被覆率の目標は定めていない。

東京はOECD加盟国の首都の中で、都心部の緑地の割合が、下位から3番目に少ない。

そういった状況にも関わらず、東京では各地で再開発が行われ、明治神宮外苑や葛西臨海公園などで、樹木が伐採されている。千代田区でも区民が保全を求めていたいちょう並木が切られた。

三上氏は「様々な欧米の都市や北京、ソウルなど、諸外国の大都市はどんどん緑を増やそうとしている。その中で東京では、神宮外苑やそのほかの場所で樹木を伐採しています」と語る。

さらに「伐採をしても植樹すればいい」という考えは間違いだとも強調する。

「神宮外苑の再開発でも、樹木を伐採して新しい若木を植えると言っていますが、現在ある樹木のように葉が豊かになるには何十年もかかります。若木を同じ本数植えればいいという話ではありません」

再開発事業ため、明治神宮第二球場で伐採されるケヤキ(2024年10月28日)

再開発事業ため、明治神宮第二球場で伐採されるケヤキ(2024年10月28日)

海風を阻む高層ビル

緑と同じく、都市の気温抑制に重要なのが水だ。緑のグリーンスペースに対し、ブルースペースと呼ばれる。

三上氏によると、東京と同じように高層ビルが立ち並ぶニューヨークで過去100年の平均気温上昇が東京より抑えられている理由の一つは、 マンハッタンの中心部に森のようなセントラルパークあることに加えて、ハドソン川やイースト川という大きな河川や、セントラルパーク内の大きな池といった水域の存在が大きい。

ニューヨーク・マンハッタン。中心部に緑豊かなセントラルパークがある(2024年7月13日)

ニューヨーク・マンハッタン。中心部に緑豊かなセントラルパークがある(2024年7月13日)

NurPhoto via Getty Images

東京も、東京湾からの冷たい海風に冷却効果がある。しかし、海風は内陸までは届きにくい。

海風には、大きな河川を通って内陸に到達し、両岸の地域の気温を下げる効果もある。しかし東京の場合は、幅の大きな河川が荒川や隅田川ぐらいしかないため、冷却効果は少ないという。

さらに、湾岸にタワーマンションや高層オフィスビルがあることも、冷たい海風が都心部に入りにくくなる要因になっている。

東京では現在、海沿いを含めた各所で高層ビルを建築する計画が進められているが、三上氏は高層の建物を増やせば、将来的にさらに海風の流入を阻むことになるだろうと話す。

「東京はニューヨークなどに比べて水や風による冷却効果があまり期待できないため、より緑が重要になるのですが、その樹木が伐採されている上に、多くの高層ビルの建築が計画されています」

「高層ビルは海からの風を弱めるので、結果的に気温をあげることになります。現在行われている再開発は、ヒートアイランドを緩和ではなく、促進させる方向に進んでいると思います。このような都市計画は、経済効果を優先し、環境や将来の都市のあり方をほとんど考慮していないように思えます」

東京五輪・パラリンピック選手村として使用されたあと分譲された「晴海フラッグ」と林立する高層マンション(2024年6月1日)

東京五輪・パラリンピック選手村として使用されたあと分譲された「晴海フラッグ」と林立する高層マンション(2024年6月1日)

街路樹も重要

ニューヨークの気温上昇抑制に欠かせないセントラルパークは、面積が新宿御苑の6倍もあり、大都会のオアシスとして多くの人の憩いの場所になっている。

それでも、建設中のフレッシュキルズパークも含めると、セントラルパークはニューヨーク市の中では6番目の大きさだ。

ニューヨーク市と比較して東京都心は森のような緑地が少ないが、三上氏のチームが神宮外苑で実施した調査では、樹木が密集した場所だけではなく、高木の木陰も気温が低かった。

三上氏は、都市の気温を下げるために街路樹も重要になると話す。

一方で、その街路樹のクールスポット効果を損なってしまうのが、ほとんどの枝葉を切り落し、木を丸坊主のようにする「強剪定」だ。樹冠被覆率が極端に小さくなり、見栄えが悪くなるだけではなく、生育不良にもつながる。東京でも各地で樹木が強剪定されている。

三上氏は、「重要なのは葉です。葉をほとんど無くしてしまえば、結局緑を減らすことになります」と指摘する。

強剪定する理由の一つが落ち葉に対するクレームだが、三上氏は落ち葉対策は、行政で取り組んだ方が良い問題だと話す。実際、ドイツのハンブルグのように、市が落ち葉の清掃を行っている自治体もある。

ニューヨーク市で新たに植えられた樹木。木々は、新鮮な空気や涼しい空間などの恩恵をもたらす

ニューヨーク市で新たに植えられた樹木。木々は、新鮮な空気や涼しい空間などの恩恵をもたらす

樹木には、日陰や都市の冷却効果に加え、二酸化炭素の吸収、景観の向上や、空気の質の改善、メンタルヘルスの向上、雨水流出の削減など、さまざまな効果がある。

ニューヨーク市では、すべての街路樹が「ツリーマップ」で公開されており、樹木について学んだり、点検や管理作業を追跡したりできるようになっている。

三上氏はツリーマップのような取り組みを東京でも実施してほしいと話す。

「東京でも、公園緑地の樹木本数を調査してマップ化できれば、欧米の大都市に比べて東京の樹木面積がいかに低いかが明らかになると思います。このような取り組みが、都民・区民によって行わることを切に希望します」

WACOCA: People, Life, Style.