この度は、私たち「THE LOCAL」のプロジェクトをご覧いただき、ありがとうございます。

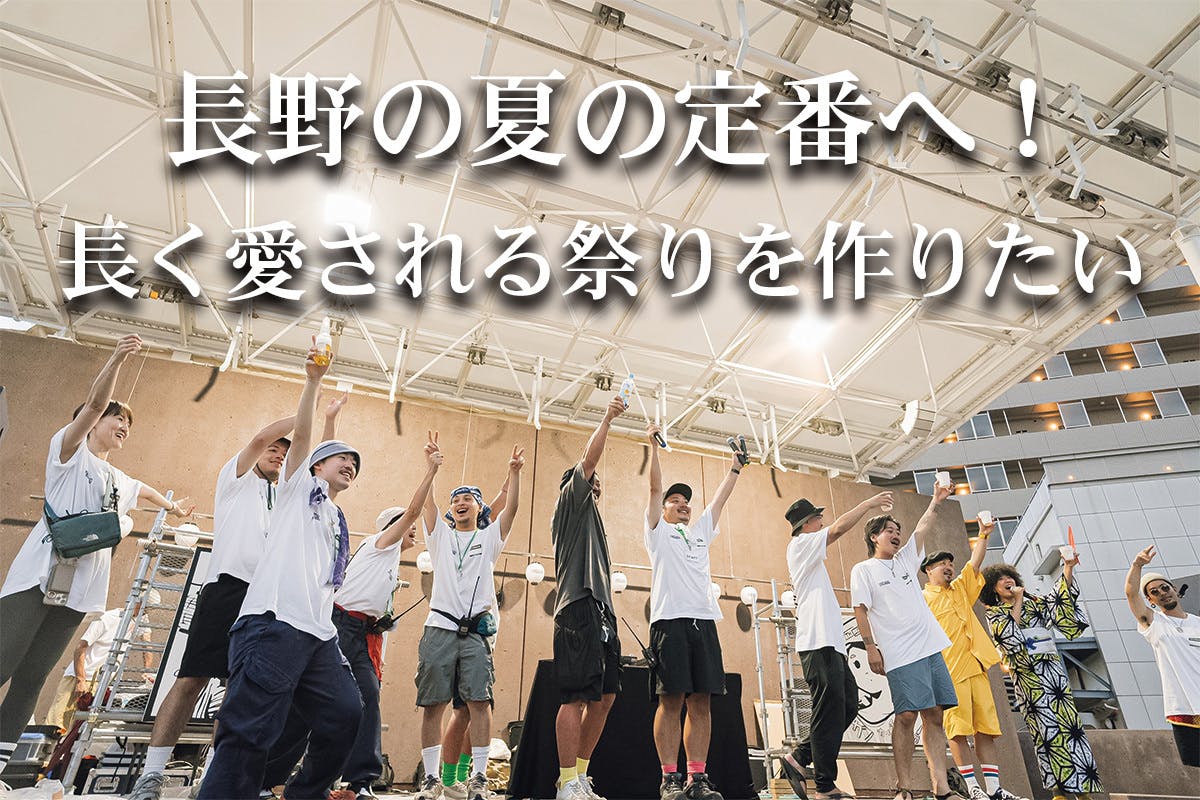

ちょうど1年前。ようやくコロナ禍を乗り越え、少しずつ日常が戻りはじめた頃、私たちは「THE LOCAL」というチームを立ち上げました。

THE LOCALは、いわゆる「イベント団体」ではありません。

年齢も、職業も、生まれ育った背景も、そして価値観も異なったメンバーが、

「もっと面白いこと」が生まれる場所を作りたい

と、集まったチームです。

いつの間にか、インフルエンサーと呼ばれるようになり、SNSというオンラインの世界で活動していたからこそ、改めて気付かされた「実際に会って、触れて、空気を共有すること」の意味。

「もっと面白いことができるはずだ」と、もがきながらも脱却できずにいた、ひとりでの活動の閉塞感。

そんな時に出会ったのが、後にNAGANO CULTURE FESTA実行委員長となるフォトグラファーの平野理大くんでした。

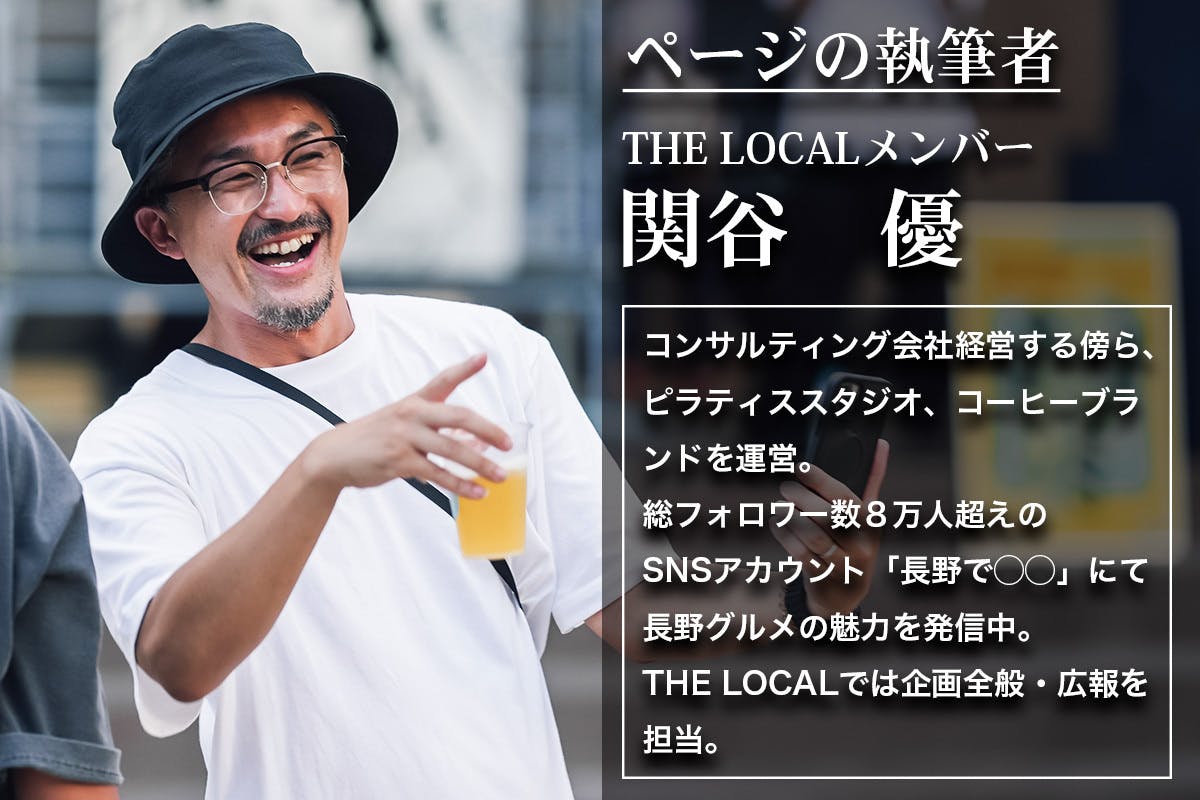

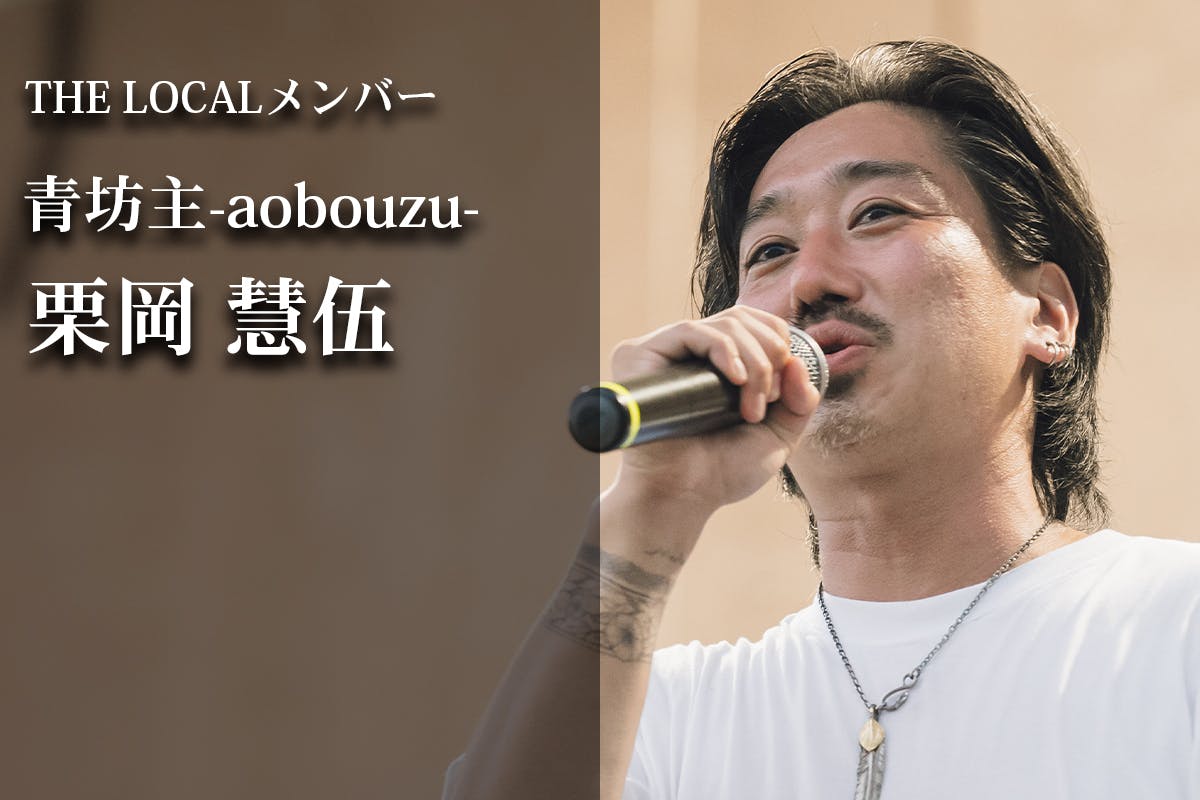

「祭り=間を釣る(人と人の間を釣り合わせる)」という、お祭りの語源の一説に心打たれた彼の「祭りがしたい!」という一言に賛同し、彼の紹介により今も中心メンバーとして共にTHE LOCALを引っ張る「青坊主」こと栗岡慧伍くんとも出会ったことで、「人と人を繋ぐ」ことを活動テーマに掲げた「THE LOCAL」は動き出しました。

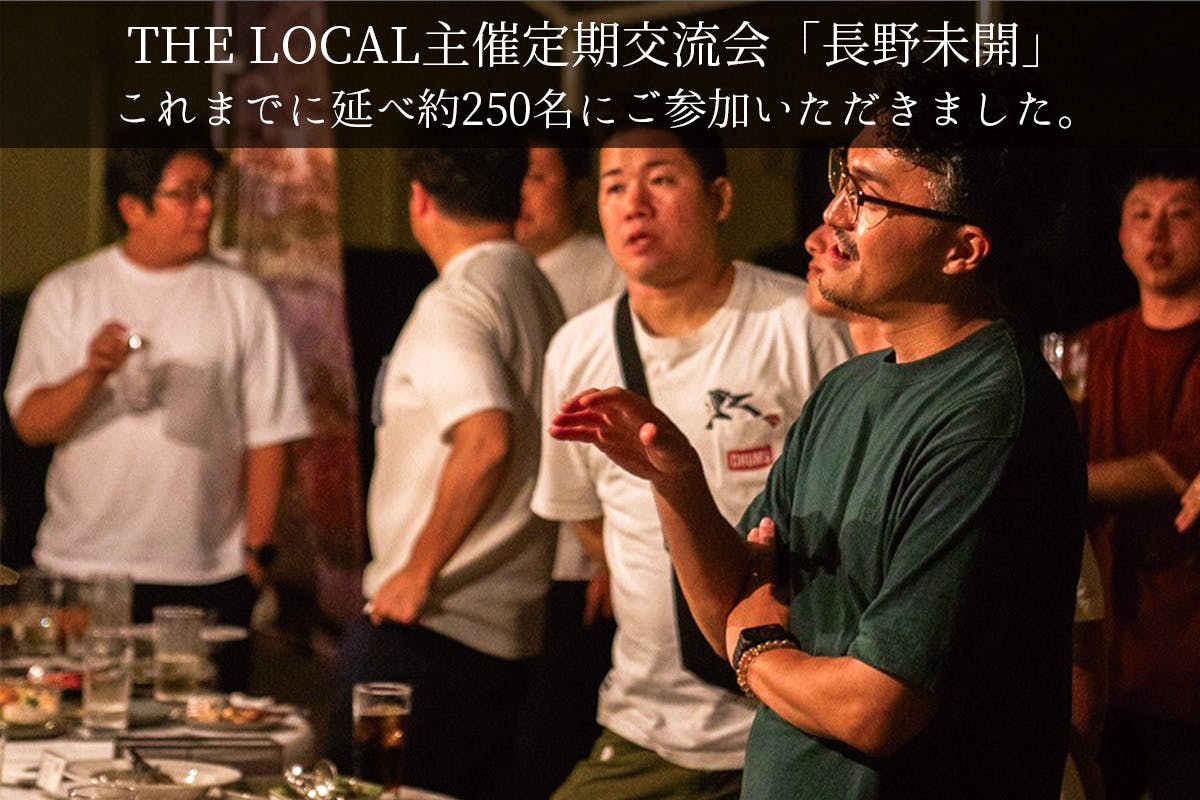

昨年開催した「NAGANO CULTURE FESTA」を皮切りに、様々な活動を展開してきました。

昨年開催した「NAGANO CULTURE FESTA」を皮切りに、様々な活動を展開してきました。

例えば、地域の人と店舗を繋ぐクーポン冊子「IKUSHINAI?」の制作・販売や老舗宮坂醸造さん、陶芸家deracine factoryさんとのコラボで実現した「日本酒と酒器を楽しむ会」。さらには長野ターミナル会館の新しい価値を次の時代に繋げる取り組みにも参加をしています。

そして2025年夏、再び「NAGANO CULTURE FESTA」の開催へ、新たな実行委員会のメンバーとともに全力で準備を進めています。

「面白いこと」を軸に集まった私たちが、祭りづくりのスタートに向き合ったのは――

「どのお店に来ていただこうか?」ではなく、「この街で、何のために、どんな面白さを生み出すのか」でした。

それぞれが異なる分野で活躍し、独自の世界観とこだわりを持つTHE LOCALのメンバーたち。

一見バラバラに見えても、不思議とその視線の先には、よく似た景色が広がっていました。

振り返ってみると、「何をやりたいのか」というテーマを言葉にするまでに、ほとんど時間はかかりませんでした。

テーマは「文化を繋ぎ、人を繋ぐ」。

「文化」という言葉には、どこか敷居の高さや閉鎖的なイメージがあるかもしれません。

しかし、新しい体験や刺激的な好奇心、心が踊りだす予感がするような出会いによって作られる、新たな「人との繋がり」こそが、今はまだ想像もつかないような「面白い何か」を人生にもたらしてくれる。

「文化」が繋いでくれるそんな可能性に、私たちは強く惹かれています。

様々な文化が一堂に会することで、違った価値観が交錯し、また誰かにとっての新しい価値が生まれる。

そんな場所を、自分たちが愛し暮らしている長野に作ろうと、この夏祭りを「NAGANO CULTURE FESTA」と名付けました。

その実現に向け、NAGANO CULTURE FESTAでは出店者の皆様を一般公募はせず、全て自分たちで直接お声がけをして参加をいただいています。

昨年は、地元の飲食店の皆様を中心に、アート、座禅体験、クラフト、ファッション、音楽、ダンス、ワークショップ、スポーツ、植物や釣りなどのホビーなど、多様なカルチャーが一堂に会し、県外からも多くの「面白い文化」が集まりました。

台風の影響で当日出店できなかった方も多くいましたが、「新しい出会い」という点で、県外の地元カルチャーを引っ張るお店が多く出店している点も、ルーツを県外に持ち、全国に活動の輪を広げてきたメンバーがいるTHE LOCALだからこそ実現できた面白さであったと自負しています。

大人も、子どもも、様々な文化に出会い「あの時、あの場所で感じた面白さ」が、その後の生活に刺激的な楽しさをもたらしてくれるような、そんな夏祭りを目指しています。

NAGANO CULTURE FESTAは

「あの祭りがあるから、今年も長野に行こう」「夏はNAGANO CULTURE FESTAが楽しみ」

そんな風に言っていただけるような、長野の新しい風物詩として皆様に楽しんでいただけるイベントに育てあげることを目指しています。

昨年は悪天候にもかかわらず6,000名を超える皆様に来場いただき、大成功に終わりました。

その一方で、ある危機感もありました。

「このままでは、続けていけないかもしれない」

イベントについて無知だった私たちは、とにかく何も分からないところからスタートし、ゼロから作り上げる大変さを身に沁みて感じています。賛否があるかもしれませんが、後に続く若い世代へ向けて、ここで昨年の経費をオープンにしたいと思います。

このイベントを、地域に根付いた新しい風物詩として続けていくためには、来場者だけでなく、出店者・出演者・協力者、関わるすべての人たちにとって「また参加したい」と思ってもらえるような、魅力と価値を届ける必要があります。

司会、ゲスト、DJ、ダンス、櫓、ライブ、アート、イベント撮影、オープニングセレモニー等々の様々な企画、スタッフTシャツや各種デザイン関係、休憩所の設置、クラウドファンディングで調達できた会場を彩る提灯、これら全てはNAGANO CULTURE FESTAの趣旨に賛同いただく形で、多大なご協力をいただき開催をすることができました。

本当に、感謝してもしきれません。

しかし、感謝の気持ちが強いからこそ、私たちチームが目指すNAGANO CULTURE FESTAは、

それを当たり前にしたくありません。

もちろん、お金が全てではありませんが、

「文化」という言葉を掲げるからこそ、祭りを彩る価値ある表現にしっかりと応えたい。

それが、NAGANO CULTURE FESTAが目指すイベント開催の姿です。

そのために自分たちができることを日々模索しながら取り組んでいますが、そのチャレンジのひとつとして、この度このプロジェクトを立ち上げました。

正直なところ、クラウドファンディングへの挑戦は、迷いもありました。

これは、私たちチームが、言ってみれば勝手にはじめたことで、できないのであれば、それこそ勝手にやめれば良いのです。

ただ、自己の表現を隠さず、他者の感性を否定せず、こだわりが集まるこの場所が、きっと自分たちの生きる長野において意味のある場所になるはずだと、数年後の未来にロマンを持って突き進んでいます。

NAGANO CULTURE FESTAは、表現者と地域を、文化と人を、想いと場所を繋ぐ場です。

皆様から応援され、地域に根付き、そのことがこのNAGANO CULUTURE FESTAを育て、もっと多くの「面白さ」を皆さんと一緒に描ける。

そんな風に、この祭りが大きくなっていく姿を夢見ています。

応援いただいた分、この祭りを最高の形でお返しすることが、私たちの決意です。

どうか、この挑戦に力を貸してください!

【支援金の使い道】

以下のイベント運営費全般

・会場費

・広報費(ポスター、フライヤー印刷等)

・ゲスト出演費

・イベント保険

・警備費

・各種備品(テント等)

・リターン品購入費

【今後のスケジュール】

・7月1日:クラウドファンディング開始

・7月31日:クラウドファンディング終了

今回、リターンのひとつとしてご用意しているのが、クーポン冊子「IKUSHINAI?」です。

昨年のNAGANO CULTURE FESTAの開催を記念して制作したもので、「繋ぐ」をテーマに掲げた活動の中で、イベント後にも「人と地域の繋がりを作りたい」という想いから生まれた一冊です。

昨年は長野市内を中心に51店舗の皆様にご協力をいただきましたが、今年はさらに内容をパワーアップしてお届けする予定です。

イベント会場でも販売予定ですので、ぜひ手に取ってみてください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。最後に、少しだけ思い出話を。

誰ひとりイベント主催の経験がないまま始まった、昨年のNAGANO CULURE FESTA。

たくさんの方の力を借りて、想像以上の景色が広がった、あの夏。

「これで本当に開催ができるのか」、「人は来てくれるのか」――

そんな不安が、当日まで頭を離れませんでした。

台風直撃の予報。

早めの中止判断が妥当とも思われる中、最後まで開催を信じて待ってくれた出店者の皆様。交通機関の乱れを心配して、数日前から長野入りしてくれた方々。

あの夏は、達成感よりも、「無事に迎えられてよかった」という安堵が、ただ胸に残りました。

そして、今年。

経験が自信になるかと思いきや、新たな挑戦に心配は尽きません。

でも、そんな不安さえ面白がって進む、THE LOCALの空気を、私自身も面白がっています。

「偏愛」を持ち寄るチームだからこそ、生まれるものがある。そう信じて、また夏に挑みます。

「長野の新しい風物詩へ—」

一貫したこの想い。

愛し、暮らすこの街を、もっと好きになる夏を。

今年も、多くの方のご協力のもと、NAGANO CULTURE FESTAは形になっていきます。

その過程こそが、私たちにとっての”カルチャー”だと思うのです。

どうかこの挑戦に、少しだけ力を貸してください。

この夏の物語を、皆さまと共に紡ぐことができたなら――

それほど心強く、嬉しいことはありません。

NAGANO CULTURE FESTA2025

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

WACOCA: People, Life, Style.