戦後の日本は1971年のニクソン・ショックに始まり、米国主導の方向転換により大きな為替変動に見舞われてきた。同じ敗戦国として工業化にまい進し、同様の試練を乗り越えてきたドイツと比較して、日本の経常収支構造は85年のプラザ合意後の40年間に大きな違いが生じた。原因は何だったのか。両者の歩みを比較し、今後の日本が取るべき道を考えたい。

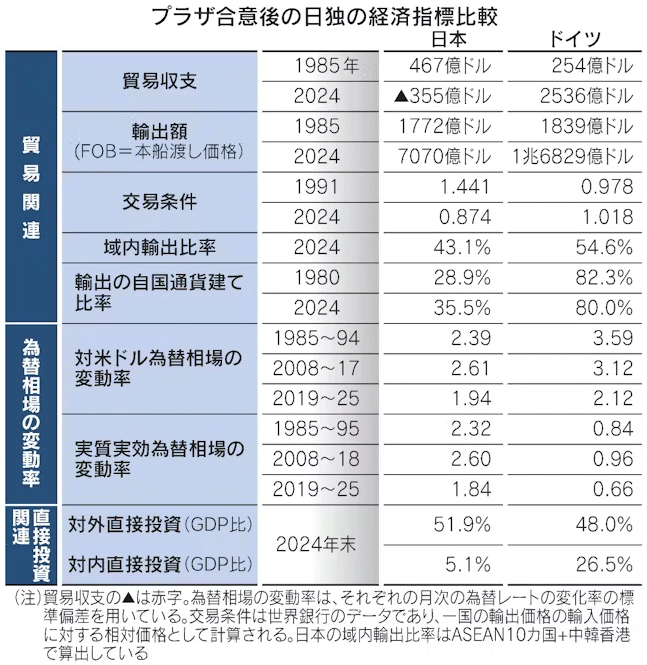

図表の上部に貿易関連データの日独比較を示した。貿易収支額は85年時点で日本がドイツに勝っていたが、2024年は日本が赤字なのに対してドイツは黒字を維持する。その主因は輸出額に如実に表れている。日本の輸出額はこの間に4倍になったが、ドイツは9倍以上に拡大した。

もちろん、日本企業はこの間に海外生産比率を上げ、第1次所得収支で経常収支黒字を維持するという、国際収支の発展段階説における「成熟した債権国」に移行した。だが結果として23年に日本はドイツに名目GDP(国内総生産)で抜かれ、産業空洞化が改めて浮き彫りになっている。

◆◆◆

この差を生んだ理由の一つが通貨を取り巻く環境の違いである。欧州は独マルク中心の為替市場で、ドルよりもマルク相場に対して欧州通貨が安定的に推移する為替協調体制が1980年代から確立されてきた。

それに対して、日本はアジアで唯一のハードカレンシー(国際通貨)として、対先進国通貨のみならず、中国をはじめとするアジア通貨に対しても激しい為替変動を繰り返してきた。

さらにドイツは1992〜93年の欧州通貨危機を乗り越え、99年にユーロ統合を成し遂げた。翻って日本では90年代に円の国際化の機運が高まり、アジア通貨危機(97〜98年)後には域内通貨間の安定のためのドル・ユーロ・円の3通貨バスケット制を提案したものの、結局何もなしえなかった。

この違いは、2008年のリーマン・ショック以降の両通貨の動向に大きな影響を与えた。日本は12年末にアベノミクスが開始されるまで、歴史的な円高局面を余儀なくされた。対してドイツはその後の欧州財政危機でも、自国通貨高に悩まされることはなかった。

図表中部は、プラザ合意後、世界金融危機後、および新型コロナ後の期間における円と独マルク(99年以降はユーロ)の為替変動率を比較したものである。

まず対ドル為替相場の変動率はすべての時期でマルク・ユーロが円を上回るにもかかわらず、実質実効為替ベースで見るとドイツの為替変動率は円のほぼ3分の1であることがわかる。

日本企業は、為替変動から生じる価格競争のために生産コストの安価なアジアに生産移転し、輸出価格をできる限り上昇させずに市場シェアを確保する策をとった。対してドイツ企業は安定した実効為替レートの下で国内で財の差別化を図り、輸出財価格を着実に上昇させることができた。

この結果、ドイツは現在に至るまで交易条件を維持できた。日本は輸出財価格を十分に上げられず、輸入の大半を占める資源価格の高騰に直面して交易条件が悪化したのである。

また、ドイツの輸出における自国通貨建て比率は全期間を通じて8割と、日本(4割未満)の倍以上。域内輸出比率も高く、ユーロ域内の貿易をほぼユーロ建てで行えるドイツに対して、日本企業はアジア域内の貿易ですらドル建てが円建てのシェアを上回る。

アジア域内で円が使われない理由の一つはサプライチェーン(供給網)における企業内貿易を米ドルに統一するという日本企業の合理的判断ではあるが、アジア企業にとっては円の為替相場変動が激しいことが主因とされる。輸出のドル建て比率が高い日本は「日本経済にとっては円安が望ましい」という円安信仰を掲げてきたが、貿易赤字に転落した今、円安が日本経済にもたらすデメリットは無視できなくなっている。

さらに、直接投資動向の違いもある。図表下部の通り、両国とも対外直接投資のGDP比は50%前後と高い。対内直接投資は、24年末でドイツにGDP比26.5%の残高があるのに対して、日本はようやく5%台になったところである。

ドイツはユーロ統合で経済の実力より割安かつ安定的な為替相場を入手。さらに07年に27カ国に拡大した欧州連合(EU)を武器に、対内直接投資を促進した。域内貿易が盛んな欧州で、ドイツに拠点を持てばユーロを用いてEU域内に無関税で貿易ができるという条件は、ドイツの賃金・物価水準が高くても投資を引き付けるに十分だ。

これに対して、日本では世界金融危機後の歴史的な円高が対外直接投資をさらに推進し、不均衡な対外・対内直接投資構造が加速してしまった。22年以降の円安対策として対内直接投資の促進は日本経済復興の一つの命題だが、見えない障壁によりなかなか進んでいないのが現状である。

◆◆◆

1994年に発刊されたリチャード・クー著「良い円高 悪い円高」には「枠組みを議論する」米国に対して、日本は今の枠組みで何とかできないか考えがちだという欠点が指摘されている。筆者は銀行勤務時代にプラザ合意と欧州通貨危機をロンドン市場で経験したが、当時の最強通貨マルクをドイツが諦めて欧州通貨統合を果たすなど不可能だと考えていた。

しかし欧州はいち早くユーロ圏を確立。ギリシャ危機も乗り越え、今やユーロ円は歴史的高値圏で推移する。一時期は安全資産と呼ばれた円は、高値を更新するスイスフランにも大きく水をあけられた。

プラザ合意時に主要5カ国(G5)で為替相場動向を決められた時代から、国際金融市場は新興国も含めて肥大化し混沌としている。昨今の地政学リスクの高まりから、中国を中心としたグローバルサウスの国々は自国通貨建て取引の促進政策を進める。アジアや一部の新興市場国で、人民元の利用が拡大していることを指摘する論文もある。

25年からのトランプ米大統領による相互関税導入で、各国が意識的にドル依存を減らす動きを加速させ、基軸通貨としてのドルの役割は徐々に変容していく可能性を否定できない。

今後トランプ政権は貿易赤字を減らすためにドル安政策を進める懸念もあり、そうなると日本はまた円高に振り回されることになる。プラザ合意以降のドイツの経験は、日本のような小国開放経済にとって為替相場の安定が重要な政策課題であり、従来の為替政策や金融政策を根本から見直すとともに、今からでも日本がアジア圏構築のための域内金融協力に本格的に着手すべきだと諭している。

現在のアジアの域内貿易比率は5割前後で、ユーロ圏の7割には及ばない。しかし域内の貿易取引で為替リスクがなくなることはアジア全体にとって大きなメリットになる。今こそ円が真の国際通貨、あるいはアジアの基軸通貨となるため、新たな一歩を踏み出す時期にあるのではないか。

WACOCA: People, Life, Style.