長崎くんちの踊町の見どころを紹介するシリーズは『榎津町』を紹介します。

最も古い歴史を持つ「川船」に若い力が加わり、今年も “大漁” を目指します。

◆伝統の絆「榎津町ここにあり」

船の上から水面に目を光らせ、網打船頭が狙いを定めます。

(掛け声)

「よーやーせ」

大きな網で鯉を捕まえる網打ちは、榎津町が奉納する「川船(かわふね)」の見せ場の一つです。

今年 その大役を任されたのは、桜町小学校3年生の古賀優多さんです。

(網打船頭 古賀 優多さん)

「あとは本番だけしか、ここではしないので頑張りたい」

江戸時代に中島川の河口付近にあった榎津町は、代々「川船」を奉納してきました。

町名変更で万屋町と鍛冶屋町に編入されましたが、

今も『榎津町』の旧町名で長崎くんちに参加し続けています。

1951年に新調された川船。

現在「川船」を奉納する7つの踊町の中で、最も歴史があります

諏訪神社で行われた稽古始めとなる「小屋入り」。

榎津町の出演者とともに優多さんも、稽古の安全と祭りの成功を祈願しました。

(網打船頭 古賀 優多さん)

「練習で頑張ったことを全部出しきれるように、練習の一投、一投を、大切に投げたい」

◆稽古に励む「緊張しても 失敗はしないように…」

小屋入り前からほぼ毎日、自主練習に励んでいる優多さん。

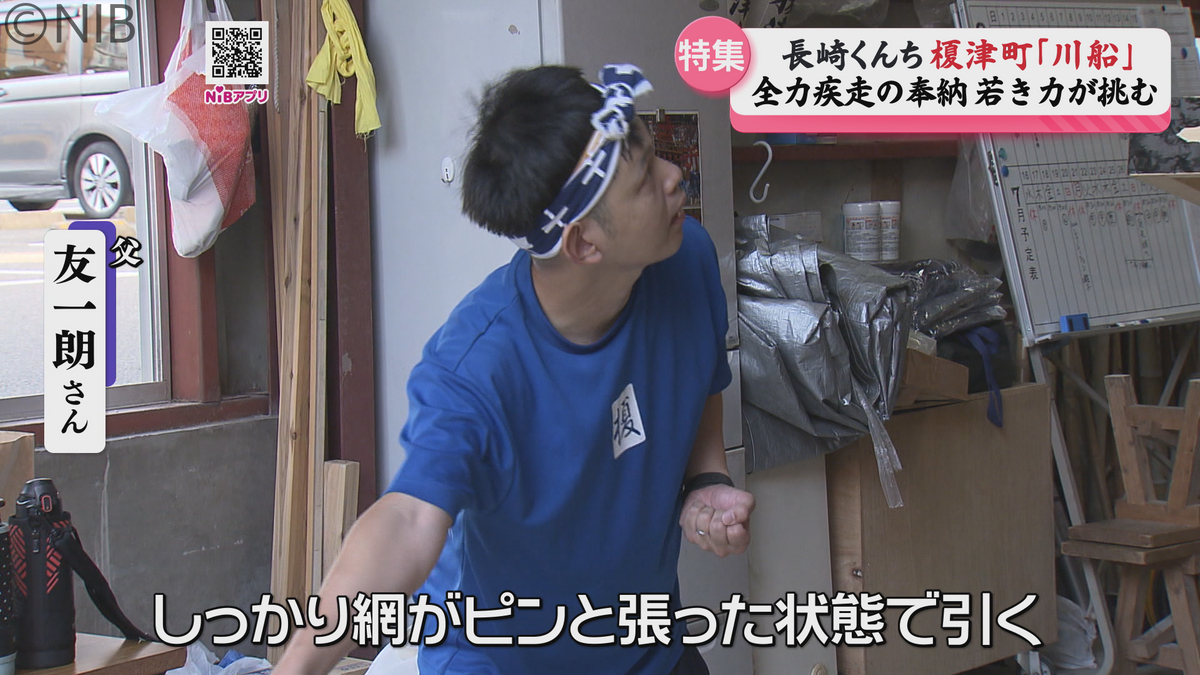

母 愛さんや祖父の雄二さんが見守る中、指導するのは父 友一朗さんです。

友一朗さんも1994年に網打船頭を務め、今年は根曳としてくんちに参加します。

(父 友一朗さん)

「左の手でしっかり引っ張って手繰って。引いた状態でしっかり網がピンと張った状態で引く」

(網打船頭 古賀 優多さん)

「厳しいところもあるし、優しいところもある」

(父 友一朗さん)

「小さい体で両手を使って、重たくもある網を広げることは難しい作業。その難しさも表現できたら」

WACOCA: People, Life, Style.