日本マイクロソフトは9月10日、グラングリーン大阪でMicrosoft AI Tour Osakaを開催した

日本マイクロソフトは9月10日、グラングリーン大阪でMicrosoft AI Tour Osakaを開催した

Microsoftは2025年春から「フロンティア・プログラム」と銘打った企業組織向けのAI利用促進プログラムを世界展開している。

同社が提供する各種AIソリューションを早期に体験し、これを組み込むことでDXや従業員の生産性向上を実現しつつ、その成長を加速させることを狙いとする。

こうした施策を経てデジタル改革を実現した組織を「フロンティア企業(組織)」と同社では呼んでおり、9月10日に大阪で開催された「Microsoft AI Tour Osaka」では、その先端事例の数々が紹介された。

AIエージェントを活用して行政手続きをシンプルに

事例の1つはイベント会場にもなった大阪府だ。大阪府は日本マイクロソフトと2023年9月にAI利活用に関する協定を締結しており、それを踏まえて今回両組織の間で生成AIおよびAIエージェントの活用を通じた府民サービスの拡充を目指す新たな取り組みを開始することが発表されている。イベントには大阪府知事の吉村洋文氏が登場し、この取り組みの背景について説明した。

大阪府知事の吉村洋文氏

大阪府知事の吉村洋文氏

「2023年にマイクロソフトと生成AIに関する協定を結んだわけですが、生成AIにはものすごく高い可能性があり、もしかしたら可能性だけじゃなく現実になっていると思います。企業においては、今後おそらく生成AIを活用できる企業とそうでない企業で生産性を高める点で差が大きくなる。行政はといえば、倒産はしないかもしれないが、生成AIを活用しないところは全体の負荷がまして住民サービスも下がっていく。逆に生成AIの活用によって少ないコストと少ない人員でより多くの住民サービスを提供できる社会になると思いますし、実際に大阪ではすでにそのように動き始めている」

「協定締結の当初は実験的に高齢者向けのコミュニケーションサービスで活用を始めさせていただいたが、今ではAzure OpenAIの活用からシステム構築まで、職員が行政の文書作成や要約、情報発信、あるいはアイデア出し、情報検索まで非常に効率が上がっていて、95%の職員がこれを続けてほしいと言っている。たいていの行政職員は、そうしたことに疎く、新しいものに着手するのが苦手というなかで、非常に多くの職員が『良い』と声を挙げてくれているので、これからも積極的に活用していきたい。行政の窓口相談やチャットボットとかは当たり前ですが、これからは行政の中に積極的に取り入れて、これからは大阪だけじゃなくて全国の自治体、都道府県、国も含めて活用して生産性を高めるのが重要になる」

今回、新たに日本マイクロソフトとの間で発表された取り組みは、「AIエージェントを活用した行政サービスの高度化支援」「女性向けAIスキル習得支援プログラムの提供」「大阪府庁での生成AI活用強化を“アドバイザー”として支援」の3つのトピックが挙げられる。

府職員のAI関連スキルの向上のため、マイクロソフト社員と、大阪公立大学大学院 工学研究科の阿多信吾教授がアドバイザーとして就任するほか、デジタル人材の女性比率が低いことを受け、女性の活躍推進に取り組んでいる大阪府の取り組みを支援することがうたわれている。

加えて、吉村氏が触れているように、行政サービスの中に積極的に生成AIを含めたソリューションを取り入れ、住民サービスを含む業務効率化のため、多言語対応を含む行政支援AIエージェントの試験導入と大阪広域データ連携基盤(ORDEN)との連携と合わせ、「AIエージェント実証コンソーシアム」を大阪府で立ち上げる。

吉村氏は、「生成AIの(発展)スピードがすごく速いという実感があり、10倍くらいの速度がある。去年と今年を見ただけでも全然違う。われわれの感覚で20年分くらいの進化が起きており、より活用の機会が広がるとも思っている。今後の長期的な視点でいえば、例えば政策立案。これまでは、どちらかといえば政治に近い人たちの意見を取り入れて、それが政策に反映されることが多かったわけですが、こうして実行された政策は必ずしも最適化されているわけではない。国民の皆さんが悩んでいるところであったり、課題であったりというのをAIで抽出して、じゃあこういう課題が、多くの意見があるのであればという何万もの意見を集約する。もちろん最後は政治家の判断になるわけですが」と語る。

加えて、社会・経済におけるAI活用についても、「もう1つは経済創造で、ニーズを見ていると間違いなくあるだろうなと。例えば行政手続きで、誰かが引っ越ししたら役所や銀行に行って引っ越しの手続きをしたり、誰かがお亡くなりになったら健康保険や死亡届どうするのか。そのために窓口をまわってたらいまわしになるような社会はおかしい。そういうことは、行政AIエージェントが全部やる。そういう社会に絶対なると思うし、目指していくべきだと思っている。僕自身は政治家であって評論家でもコミュニケーターでもない。理想論ではなく、期限を設けて現実社会に生かしていくということが重要だと思っている。まず、年内にこの行政AIエージェントの実証コンソーシアムが設置されるので、マイクロソフトにもここに参加していただいて、実証実験をやっていきたいと思う」と言及した。

吉村氏の言うように、役所での各種手続きは同じ役所内にあるにもかかわらず、異なる部署で似たような手続きをするために駆け回る必要があるなど、効率化されていないことが多い。窓口でアドバイスを受けられても、役所の職員とは違って一般的な住民は煩雑な手続きには疎く、戸惑うことも多い。このように1つの連続した事象に対してバラバラに存在するタスクを連動させ、AIが自立的に判断しながら手続きを済ませることが可能な、そんなAIエージェントを実現するというのが今回の取り組みの狙いとなる。

日本マイクロソフトによれば、生成AIなどAI活用を進めているのは自治体の中で何も大阪府だけはないものの、実際にAIエージェントを活用するために大規模な実証実験を進めて住民に還元していこうと試みているのは過去に例がない。その点で大阪府はかなり先進的な事例になるという。

対談形式で大阪府の取り組みを説明する。日本マイクロソフト代表取締役社長の津坂美樹氏と吉村知事生成AIによる仮想ユーザー分析で商品開発をスピードアップ

対談形式で大阪府の取り組みを説明する。日本マイクロソフト代表取締役社長の津坂美樹氏と吉村知事生成AIによる仮想ユーザー分析で商品開発をスピードアップ

このほか、イベント後に開かれた記者会見ではマイクロソフトのAI基盤を活用したサービスを業務プロセスに取り入れた最新事例が報告されている。

1つは日本ハムで、Azure/Azure OpenAIを活用してさまざまな業務に活用している。同社は1年半前にChatGPT Liveによる業務支援システムを内製で構築したのが取り組みの始まりで、社内ユーザー約6,000人が月間チャット数約8万回に達しながら、内製のおかげもあって月額費用がユーザーあたり約560円と低コストに抑えられたという。

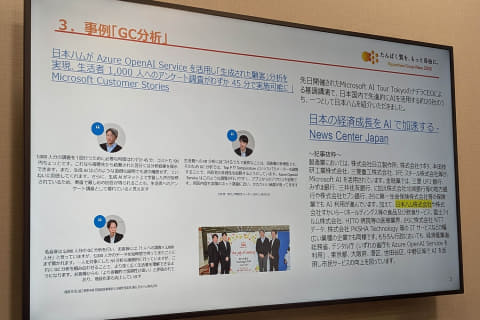

生成AIではテキストや音声、画像の分析処理からコンテンツ生成までさまざまな活用が現在まで進められているが、中でも最も興味深い活用事例が「GC(Generated Customer)分析」だ。これは過去に蓄積されたさまざまなプロファイルデータから仮想のユーザーを作成し、意見を吸い上げることが可能なシミュレータだ。

例えば商品の感想やレシピ提案などをGC分析を使って短時間に大量に集めることができるため、市場のニーズの変化をいち早く取り入れた商品開発が可能になり、市場への展開サイクルが非常に短くなったという。

生成AIを使った“壁打ち”的なシミュレーションは近年の企業活用事例でよく見かけるようになったが、日本ハムの事例はその最たるものだろう。このほか、AIエージェントによる日常業務の自動化などのロードマップにも触れており、特にホワイトカラーのスタッフの業務効率化やスピードアップに繋がっていることが分かる。

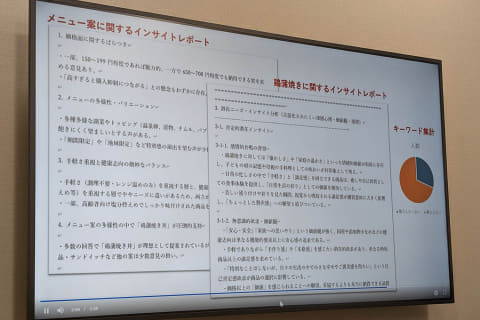

日本ハムが導入したGC分析。蓄積された膨大なプロファイルデータを基に仮想の顧客を生成し、意見の分析やアイデア抽出を行なう

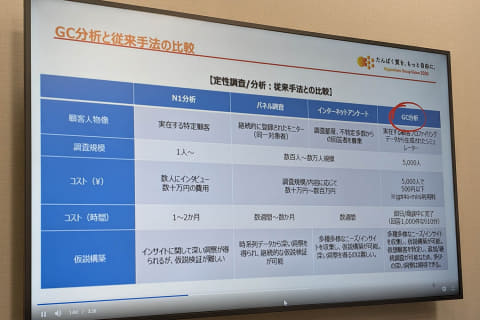

日本ハムが導入したGC分析。蓄積された膨大なプロファイルデータを基に仮想の顧客を生成し、意見の分析やアイデア抽出を行なう GC分析は従来手法に比べてコストもさることながら、分析にかかる時間や意見の多様性などの面でメリットが多い

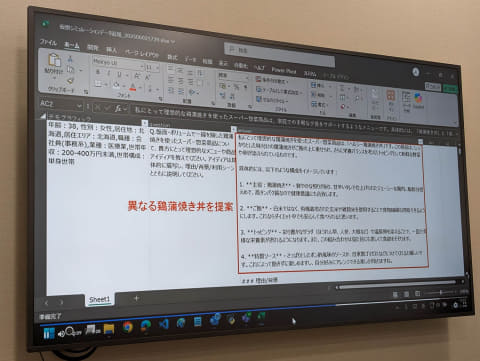

GC分析は従来手法に比べてコストもさることながら、分析にかかる時間や意見の多様性などの面でメリットが多い GC分析の例。新しいメニューが提案されている

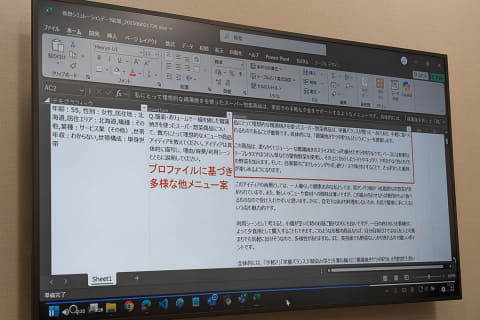

GC分析の例。新しいメニューが提案されている GC分析の例その2。プロファイルに基づいた提案が行なわれている

GC分析の例その2。プロファイルに基づいた提案が行なわれている GC分析で得られた出力結果を基にしたインサイトレポート。ここまで生成AIで作業が行なえる

GC分析で得られた出力結果を基にしたインサイトレポート。ここまで生成AIで作業が行なえる 日本ハムIT戦略部DX推進グループマネージャーの藤本芳人氏

日本ハムIT戦略部DX推進グループマネージャーの藤本芳人氏

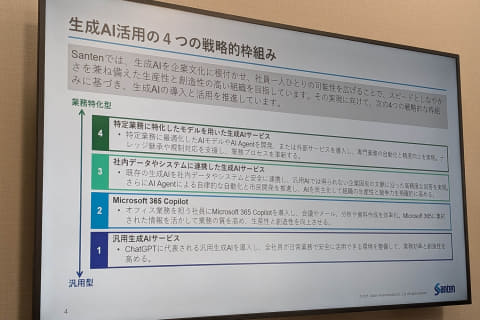

もう1つの事例は参天製薬だ。同社も業務プロセスの中に積極的に生成AIを取り込もうとしており、2029年までに生成AIを企業文化に根付かせて社員1人1人がそれらを活用できる体制を作ることを目標にしている。先行する形でマイクロソフトのCopilotを導入しているが、日常業務で利用するMicrosoft 365と親和性が高いこともあるのか、全社員の約20%への展開ではあるものの、利活用率で98%に達しており、その平均利用時間は5時間に達しているという。社内アンケート調査では以前の業務スタイルには戻れないという声が多かったようだ。

なぜここまで利用率が高いのか。1つには社内における業務文書の作成タスクの比率が非常に高いことが挙げられる。例えば研究開発部門だが、製薬会社の同部門というと普段から実験を続けているイメージがあるかもしれないが、実際には文献調査やデータ分析、各種文書作成、そして会議やメール処理など、社内調査で業務の3割近くがこうしたオフィス業務が占めていることが分かった。

実際に1年半前から生成AI導入による業務改善プロジェクトに従事したという参天製薬Digital & IT本部Global Digital Innovation部Digital Solutionチーム生成AIプロダクトマネージャーの大東達也氏は、初めて入社したとき「こんなに文書を作成するんだ」と非常に驚いたという。

このような状況でどのように業務を効率化できるかを模索し、例えば文書作成でも単純なサマライズではなく、目的に応じて特殊なフォーマットへの成形を可能にしたりと、Copilotの利用を前提にしていかに効率化できるかを試みた。またCopilotを介した検索も、単純に全社のデータを対象にすると効率が落ちるため、検索対象となるSharePointに蓄積されたデータの検索対象範囲をプロジェクトごとなど制限することで精度が上がり、「この機能は使える」という体感値が従来の5割程度から8-9割まで向上するなど、単純にサービスを導入するのみならず、試行錯誤でブラッシュアップを繰り返した。

参天製薬が生成AI導入において進めた4つの戦略的取り組み

参天製薬が生成AI導入において進めた4つの戦略的取り組み 参天製薬Digital & IT本部Global Digital Innovation部Digital Solutionチーム生成AIプロダクトマネージャーの大東達也氏

参天製薬Digital & IT本部Global Digital Innovation部Digital Solutionチーム生成AIプロダクトマネージャーの大東達也氏

もう1つ、先行導入ながら98%の利用率に達した理由として同社Digital & IT本部Global Digital Innovation部部長の武末有香氏が挙げているのが、同社がグローバル企業であるという点だ。

例えば同氏のチームではメンバーが欧州、アジア、アメリカと分散しており、会議でも出席できないケースがある。その場合、とりあえず録画をしておくことで議事録が自動取得できるので、Teamsの利用率が高いことと合わせて利活用が一気に進んだと分析している。このあたりも1つのツールの有用性をベースに、周辺サービスの利用が進んだという点で興味深いといえる。

参天製薬Digital & IT本部Global Digital Innovation部部長の武末有香氏

参天製薬Digital & IT本部Global Digital Innovation部部長の武末有香氏

WACOCA: People, Life, Style.