PCゲームのデジタル販売プラットフォームである「GOG.com」。新作だけでなく、往年のクラシックゲームも豊富にラインナップしていることで知られる同ストアでは、近年は「ゲームの保存活動」に力を入れているという。どのような取り組みをおこなっているのか、運営元に話を訊いた。

GOG.comは、ポーランドに本拠を置くCD PROJEKT Groupに属するGOG Sp. z o.o.(以下、GOG)が運営。同グループには、『サイバーパンク2077』や『ウィッチャー』シリーズの開発元CD PROJEKT REDも存在する。もともとはクラシックゲームを中心に取り扱う「Good Old Games」として2008年にサービスが開始され、2012年にGOG.comに改称。販売するPCゲームがDRMフリー(デジタル著作権管理技術なし)で提供され、ユーザーフレンドリーであることが大きな特徴となっている。

GOG.comにおいては昨年から今年にかけて、日本でも注目を集めた出来事があった。カプコンの『バイオハザード』シリーズの初期3作品や、『ディノクライシス』シリーズなどが突如配信開始されたのだ。オリジナル版の復刻であるが、Windows 11/10環境への対応や、現行コンソール用コントローラーのサポート、画面描画オプションの追加など、各種調整・改善が実施されている。

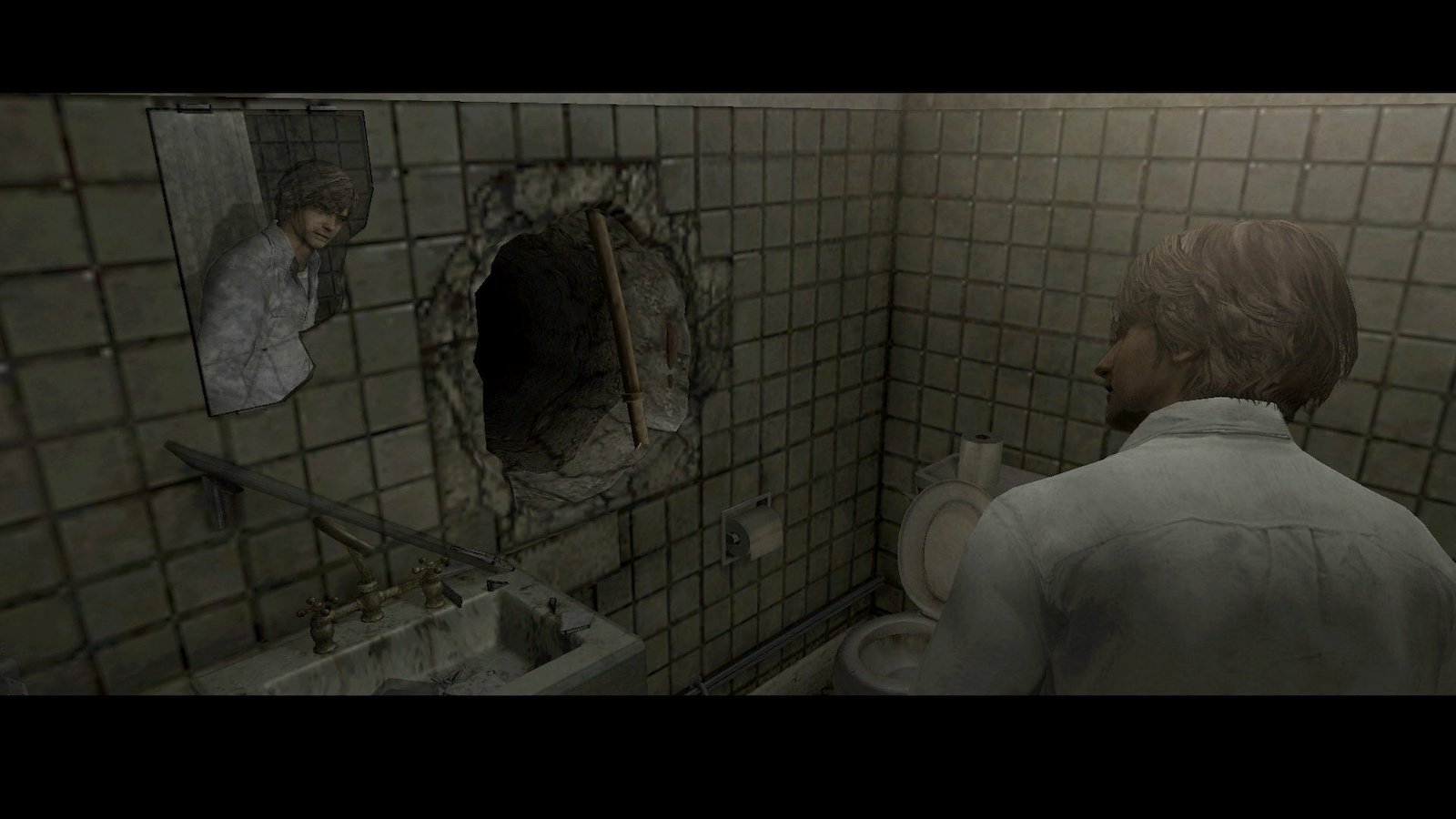

こうした復刻は「GOG Preservation Program」を通じて実現し、それに関連した「GOG Dreamlist」という仕組みも存在するという。これらは一体どういった取り組みなのか、今回弊誌はGOGにてシニアPRを務めるPiotr Gnyp氏に話を伺った。

Piotr Gnyp氏

Piotr Gnyp氏

──GOG Preservation ProgramとGOG Dreamlistについて、どのような取り組みなのかお教えいただけますか。また、どういった想いでこれらを始めたのでしょうか。

Piotr Gnyp氏(以下、Gnyp氏):

GOG Preservation ProgramとGOG Dreamlistは、ゲームの歴史を保存し、クラシックタイトルを将来の世代へと引き継ぐという、我々の長期的なミッションの二本柱となります。

ゲームの保存活動は創業当初からのGOGのDNAの一部であり、DRMフリーでの配信やオフラインインストーラーの提供、そして厳選されたクラシックゲームをラインナップすることは、常に我々の活動の中心となっています。ただ数年前に、我々のクラシックゲームのカタログを内部で再調査してみたところ、一部のタイトルが適切に動作しないことが判明し、真に“ゲームを保存する”こととはどういうことなのかを考えるきっかけになりました。

そこで誕生したのがGOG Preservation Programです。このプログラムは、仮に公式サポートが終了したり、GOG.comでの配信が終了したりした場合でも、採用タイトルについては最新システムでの動作を我々が保証するというものです。互換性の改善や、自社製ラッパーを活用しての機能追加(コントローラー対応、マルチモニタ対応、Alt+Tabの安定化、クラウドセーブ対応など)をおこなうアップデートを積極的に提供しており、もちろんオリジナル版のゲーム体験を損なわずに実現しています。

この取り組みを通じて、オリジナルに忠実でありつつ将来にわたっても楽しめる“保存版ゲーム”として、市場で最高の価値をユーザーに提供できるものと考えています。同プログラムには現在200タイトル以上が採用されており、今年の年末までには350タイトルほどにまで拡大させたいと考えています。ゆくゆくは、我々のレトロカタログすべてを網羅したいですね。

Gnyp氏:

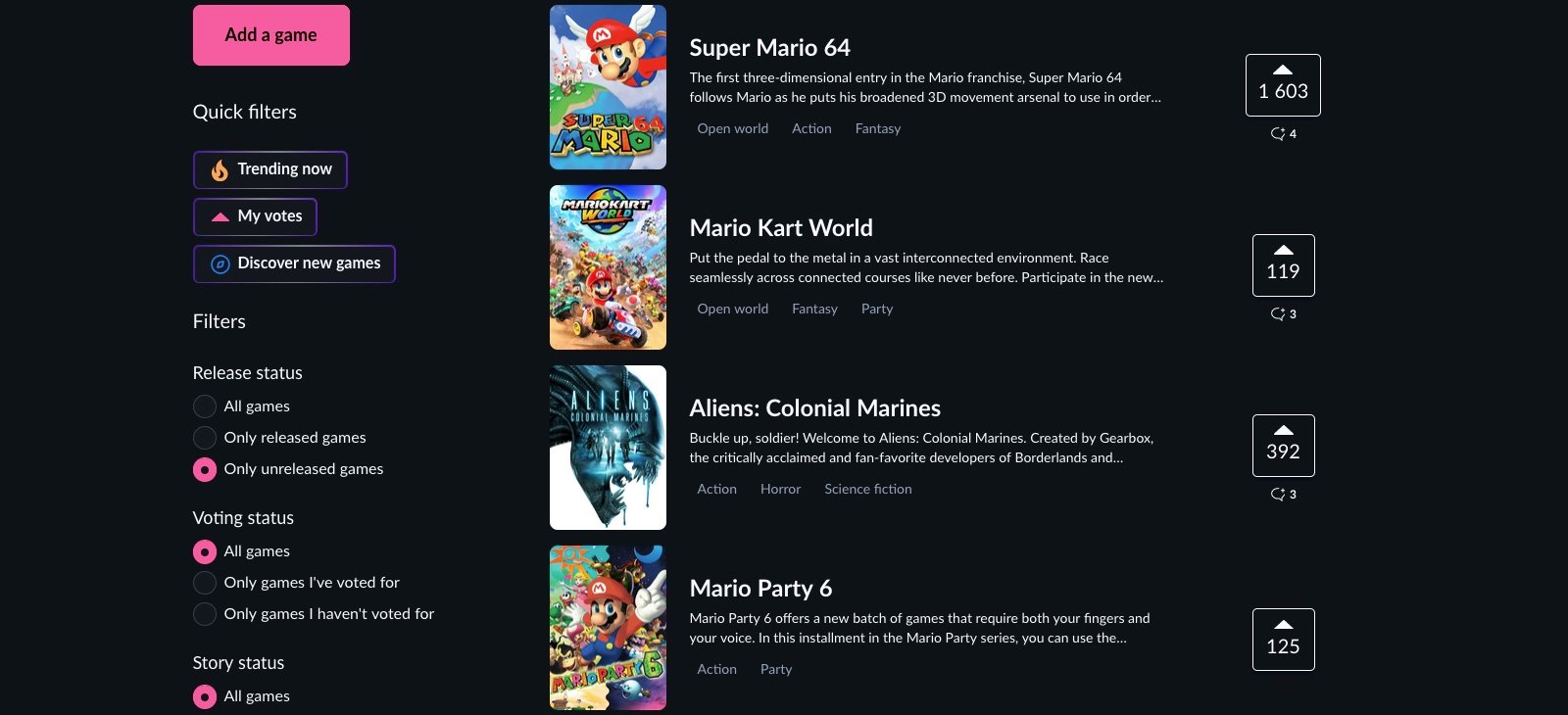

一方のGOG Dreamlistは、保存すべきゲームの優先順位を、コミュニティの皆さんに決めていただくための仕組みです。コミュニティ主導のウィッシュリスト機能をアップグレードさせたもので、参加者の皆さんは保存して再リリースしてほしいゲームに投票できます。さらに、そのゲームにまつわる個人的な思い出を共有できる機能も用意しました。

そういったユーザーの感情のこもったストーリーは結構重要で、過去にはIP保有者との交渉において大きな影響を与えた事例もあるのですよ。GOG Dreamlistは単なる投票機能ではなく、文化的なシグナルを送ることもできるからこそ、非常に強力な仕組みになっていると言えます。

つまりGOG Dreamlistは、GOGとして法的・技術的・ビジネス的なハードルを乗り越えるお手伝いをしながら、パブリッシャーを含むあらゆる人々に、そのゲームがなぜ重要な存在であるのかを気づかせることができる取り組みだということです。

──GOG Dreamlistにおいて、あるゲームに票がたくさん集まった場合は、GOG側からメーカーにリリースの交渉をするということでしょうか。

Gnyp氏:

GOG Dreamlistは我々にとってのコンパスであり、権利保有者へのシグナルです。あるゲームが多くの票を獲得し、さらにプレイヤーの深い思い出が添えられている場合は、熱心なファンが今も存在していることをパブリッシャーに示すことに役立ちます。

ただ知っておいていただきたいのは、もともとGOGはそうした活動を10年以上続けており、象徴的なゲームを保存するために常に働きかけてきたということです。時には実現までに何年もかかることもあり、たとえば『Diablo』は10年近い交渉を経てGOG.comでリリースされました。ゲームの保存活動とは、同じ扉を何度もノックし「ノー」と言われ続けながら、ある日ついに「イエス」と言ってもらえる、そういうものです。

要するに、ユーザーのすべての投票とストーリーは役に立ちますが、GOG DreamlistからGOG.comでのリリースまでの道のりは、長く予測不可能である場合があるということ。それが、失われたクラシックタイトルを蘇らせるにあたっての現実なのです。

──GOG Dreamlistには、現状コンソール版しか存在しないゲームや、PC版リリースが想像しづらいメーカーのタイトルもありますが、それでもリストに掲載する意義は何でしょうか。

Gnyp氏:

現在のところGOGはPC向けゲームに注力していますが、それにとどまるつもりはありません。GOG.comにおける我々の長期的な目標は、どのプラットフォームのタイトルであれ、あらゆるクラシックゲームの終着地点にすることです。

率直に言って、PCゲームがコンソール向けに移植され続けているのですから、その逆があっても良いのではないでしょうか。すでに、『ゴッド・オブ・ウォー』や『Horizon Zero Dawn』といったPlayStationの新作がGOG.comでリリースされており、これは業界内で何らかの変化が起こりつつあることを示しています。また、コンソールのエミュレーション技術が進化しており、昔のコンソールゲームをPCでプレイすることは、数年前よりもはるかに現実的になっています。

GOG Dreamlistにリストアップされたタイトルの中には、今は非現実的に思えるものもあるかもしれませんが、それはコミュニティの真の願いが反映された結果です。だからこそ、我々にとっては常に耳を傾ける価値のあるものだと言えます。

──GOG Preservation Programを通じては、懐かしい名作が復刻され話題になっています。メーカーとは、どういったやり取りを経てリリースが実現したのでしょうか。『バイオハザード』や『ディノクライシス』のカプコンを例に紹介していただけますか。

Gnyp氏:

守秘義務があるため具体的な詳細は明かせませんが、それらのカプコンのクラシックタイトルをGOG.comでリリースするにあたっては、粘り強く時間をかけて信頼関係を構築しました。日本のパートナーと仕事をする場合は、技術力だけでなく文化的な理解を示す必要があります。また今回のケースでは、カプコンは完全な新作リリースとして位置付け、新作ゲームと同様のQA(品質保証)および認証プロセスを実施しました。

結果として期待を上回るリリースとなり誇りに思っています。両作品はGOG.com上で非常に高い評価を得ており、ユーザーからの好評率は90%を超えています。そうした反響の大きさは、上手く信頼関係を築くことができた証であり、今後のさらなるコラボレーションにつながるものと期待しています。

──Windows 11/10環境への移植開発は誰が担当しているのでしょうか。GOG側で対応しているのですか。

Gnyp氏:

それはタイトルによって異なり、ほとんどの場合はGOGが移植と互換性にかかわる作業を担当していますが、オリジナル版の開発元や外部パートナーと協業することもありますよ。先に述べたとおり、GOG Preservation Programに採用されたタイトルの最新システムでの動作は、GOGの責任のもと保証します。

社内には、各ゲームを分析したり、カスタムラッパーやツールを構築したりする技術チームがおり、徹底的なテストを実施しています。そうしてオリジナルに忠実なゲーム体験を維持しながら、現代のプレイヤーも楽しめるように取り組んでいるのです。

──ちなみに、これは利益の出る事業なのでしょうか。

Gnyp氏:

GOG Preservation Programには複数の目標があって、もちろん経済的に実現可能である必要はあります。ただ、ゲーム保存の重要性を文化的・業界的な優先事項として伝えていくことは、それと同じくらい重要に捉えています。

我々もパートナーも、これまでの結果には満足しています。10年以上にわたる経験と、コストの最適化や移植プロセスの効率化を実現してきた社内ツールがあってこその結果であり、我々はこの点で業界最高水準の技術を持っていると自負しています。なお、パートナーとの収益分配については業界標準に準じています。

──『METAL GEAR SOLID』や『Silent Hill 4: The Room』など、GOG Preservation Programにも採用されているコナミ作品が日本からは購入不可となっていますが、これはどういった理由でしょうか。今後解禁される可能性はありますか。

Gnyp氏:

GOG.comはグローバルな配信プラットフォームであり、保存されたクラシックゲームを可能な限り多くのプレイヤーに楽しんでもらえるようにしたいと考えています。ただ地域ごとの配信の可否は、最終的には権利保有者が決めることになります。ライセンスやレーティングなど、さまざまな要素が影響を与え得るでしょう。

もちろん我々としては、日本を含む世界中のファンに、GOGが手がけたビルドをプレイしてもらいたい気持ちはありますが、パートナーによるライセンス関係の判断を全面的に尊重しています。

──ここからはゲームの保存活動以外について少しお聞かせください。GOGとしては、日本市場をどのように見ていますか。また、GOG.comのウェブサイトの日本語対応や、日本円での販売への対応は計画していますか。

Gnyp氏:

現在のGOGのメイン市場は西ヨーロッパとアメリカですが、だからといって東洋の市場に関心がないわけではありません。日本はゲーム史に残る数々の名作の故郷ですし、ゲームの保存活動に取り組む上で、この地域がいかに重要であるかは深く認識しています。近年我々は日本に仕事で訪れることも増えていますし、今年に関しては大阪・関西万博に出展しています。

また、我々は日本のプレイヤーの声にも注意深く耳を傾けており、このインタビューが日本でのGOGの認知度向上につながれば嬉しいです。実はGOG社員の中には日本のゲームの長年のファンが多く、今日も社内では『ファイナルファンタジー6』と『ファイナルファンタジー7』のどちらが優れたゲームかという、熱い議論が交わされていたのですよ(笑)

日本語対応と日本円のサポートの追加は、我々の次なるステップとしては理にかなっていると言えるでしょう。今年の前半は、GOG Preservation Programの拡充とGOG One-click Mods(厳選されたModを簡単に導入できる仕組み)のローンチに注力してきましたが、後半は我々のローカライズ計画を見直す良い機会になるかもしれないですね。

近年、日本のパブリッシャーとの関係が大いに深まったことは、我々にとって特に喜ばしいことです。こうした関係が続けば、というより続くものと信じていますが、GOG Preservation Programを含めより多くの日本のクラシックゲームがGOGでリリースされることになるでしょう。ポーランドと日本には、文化的なつながりや価値観、ゲームに対する深い想いなど、意外と多くの共通点があると思っています。

Our Video Game Preservation efforts continue!

We’re thrilled to announce that today we’ve joined the European Federation of Game Archives, Museums, and Preservation Projects (EFGAMP), making us the first Polish institution to do so. This marks another important step in… pic.twitter.com/JBbDxN0MGw

— GOG.COM (@GOGcom) January 14, 2025

──SteamやEpic Gamesストアについてはどのように見ていますか。GOG.comの競合相手でしょうか。また、GOG Preservation Programの実施は、ほかのPCゲームストアとの差別化の狙いもありますか。

Gnyp氏:

我々はゲーム業界について、成長を続ける大きな家族のようなものだと捉えています。ですのでSteamやEpic Gamesストアの動向は注視していますし、業界が進化していく様子を本当に楽しみに眺めています。

GOGにおいては、ゲームの歴史を保存し失われた名作を蘇らせるという、我々がもっとも得意とすることに注力しています。GOG Preservation Programはその中核となる取り組みであり、おっしゃるように我々ならではの役割を明確にしているものだと言えるでしょう。

昔の作品の重要性は、今後益々高まっていくと考えています。10年前に発売された『ウィッチャー3』が、今プレイしてもビジュアル的にもゲームプレイ面でも驚くほど素晴らしいことを考えると、ゲームにおける時代の進み方は緩やかになってきていると言えます。この傾向が今後も続くとすれば、クラシックゲームは文化的な価値を持つだけでなく、長期的な成長の原動力にもなり得ます。

我々は今年、デジタル遺産への取り組みを強化しました。EFGAMP(European Federation of Game Archives, Museums and Preservation Projects・ゲームの保存活動をおこなう欧州の団体)に加盟し、文化機関との連携も強化して、得た知見を政府やEUの政策立案者と共有しています。ゲームを真に保存する上では何が必要となるのか、そしてそれがなぜ重要であるのかについて、意識の向上につながればと考えています。

Thanks to the dedication of developers and publishers, we are launching https://t.co/Y26XDapvYH.

To raise awareness on censorship in gaming, 13 games are now available for free for 48h as a part of stand for creative freedom and preservation.

We believe that if a game is legal… pic.twitter.com/3kTRnYjQTi

— GOG.COM (@GOGcom) August 1, 2025

──昨今、決済代行業者がゲーム販売プラットフォームに対し、特定の種類のコンテンツに関して直接的あるいは間接的に圧力をかけて、結果としてゲームの表現規制につながっているとして話題になっています。この件について、GOGとしての見解やスタンスをお聞かせください。

Gnyp氏:

GOG.comは、古き良きゲーム(Good Old Games)とゲームの保存に特化したプラットフォームであるため、この件についてはゲームの保存活動にかかわる問題として捉えています。数多くのゲームが、さまざまな理由で毎年のように姿を消していますが、流通されなくなったゲームはゲーム保存の取り組みからも失われてしまう可能性があります。特に、外部からの圧力によってゲームが消え去ってしまう場合があるという状況は、深刻だと考えています。

もちろん、国によっては特定のコンテンツやイデオロギーについて、法律で制限あるいは禁止していることもあるでしょう。またパブリッシャーにおいても、サポートするゲームに関して明確な社内ガイドラインを設けていますから、ゲームが配信停止される事態を完全に防ぐことはできません。

なお、GOG.comはほかの多くのプラットフォームとは異なり、厳選したコンテンツのみを提供しています。つまり、申請されたゲームすべてを取り扱うわけではなく、品質や妥当性、また我々の価値観やユーザーとの整合性に基づいてタイトルを選定しています。

──最後に、日本のPCゲーマーに向けてメッセージがあればお願いします。

Gnyp氏:

日本のPCゲーマーの皆さん、GOG Preservation Programに追加してほしいタイトルや、復刻してほしいタイトルがあれば、ぜひ我々にお聞かせください。日本でしか発売されなかったタイトルでも、PC版がリリースされていないタイトルでも構いません。そうしたクラシックタイトルを可能な限り最高なかたちで復活させるために、我々は全力を尽くします。皆さんの声こそが大きな力となるのです。

GOG Dreamlistを通じて要望を伝えていただくことが最善の方法ではありますが、我々に直接連絡していただいても結構です。皆さんの力になるために我々がいるのですから!

──ありがとうございました。

「GOG.com」は、ウェブサイトは現時点で日本語には対応していないが、今回のインタビューによればいずれ対応される可能性もなくはないようで、今後の動向に注目したい。もちろん、販売されているPCゲームに関しては日本語に対応しているものもあり、日本からも購入可能だ。同ストアには、新作ゲームもあれば懐かしいタイトルも数多くラインナップされており、興味のある方はチェックしてみてはいかがだろうか。その中には「GOG Preservation Program」を通じて復刻されたタイトルもあり、また復刻の要望について声を上げることができる「GOG Dreamlist」も要注目である。

WACOCA: People, Life, Style.