昔ながらの黒千代香に、お洒落なタンブラー。県の伝統的工芸品に指定されている薩摩錫器です。300年以上前、薩摩錫器が誕生した背景とは・・・。その歴史を紐解くとともに

伝統を受け継ぐ職人の技に迫ります。

■薩摩錫器の原点は鹿児島の錫山にあり 370年前の発見が伝統の始まり

霧島市の薩摩錫器工芸館、岩切美巧堂です。100年以上薩摩錫器の製造、販売を手掛けています。

錫を削るのは、この道30年の岩切 洋一さん(51)隣では父、學さん(80)も現役でカンナを握ります。

(薩摩錫器工芸館岩切美巧堂・岩切 洋一専務取締役)

「ちょっと温かく(温かい。細かい)機械加工できないので、手でしないと金属が、ちょっと柔らかい。手の感覚によって、力を入れたり逃がしたり、しながらしないと、これだけ熱が加わると強度が弱くなったりするので、仕上げや肝心なところは、手でするしかない」

原料となる錫は、鹿児島で生産されていました。370年前、鹿児島市下福元町の錫山地域で錫の鉱山が発見されたのです。これが、薩摩錫器の誕生につながったとされています。

(薩摩錫器工芸館岩切美巧堂・岩切 洋一専務取締役)

「昭和40年前後までは、鹿児島市の谷山の錫山から出た錫を使って製作していた」

(元下福元町内会長・米玉利 廣己さん)

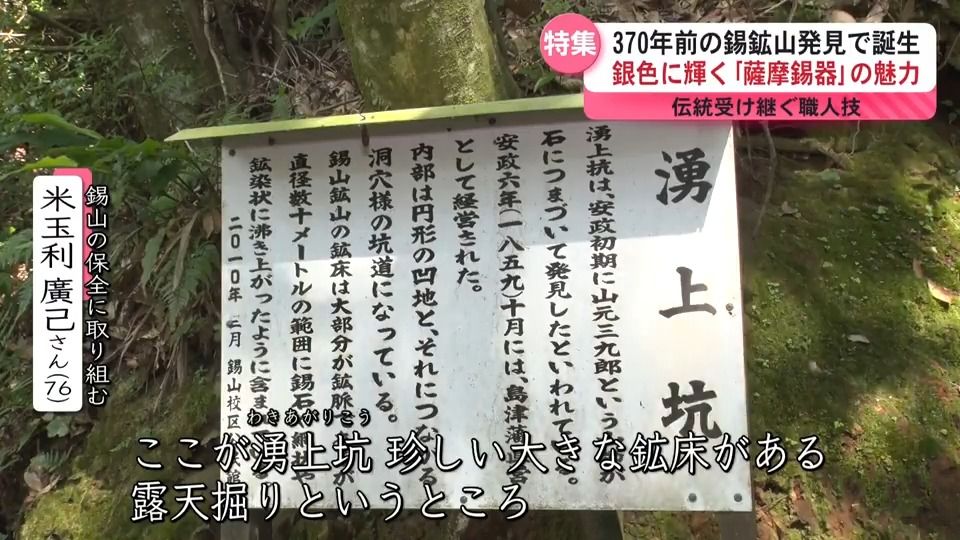

「ここが、湧上坑という所。珍しい大きな鉱床があって。露天掘りという所になっている」

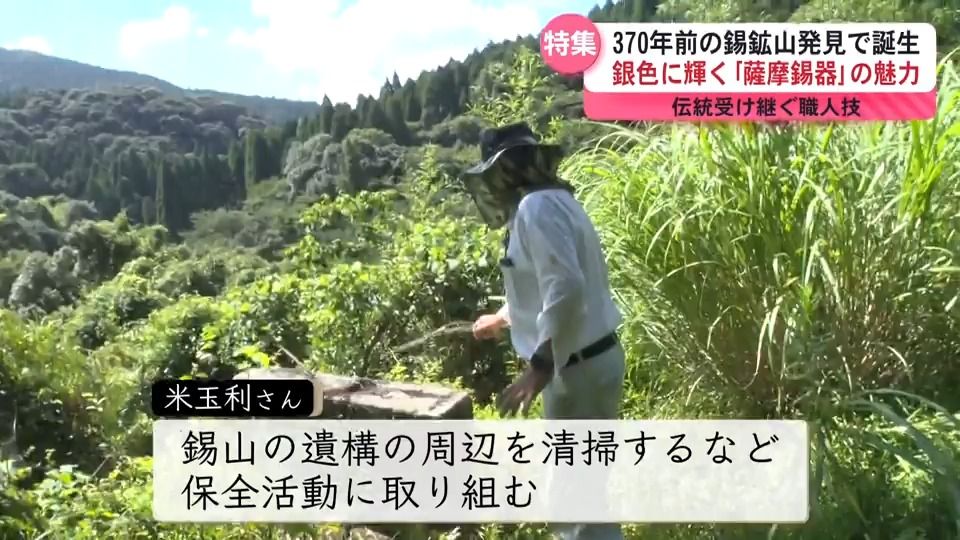

案内するのは地元に住む米玉利さん。文化財として保存されていない、錫山の遺構の周辺を清掃するなど保全活動に取り組んでいます。

(記者)

「すごい。いっぱいある。掘った跡がすごい」

錫山には今も、採掘された跡など遺構が残っています。

(前下福元町内会長・米玉利 廣己さん)

「鉱石があるところは、全部掘っている」

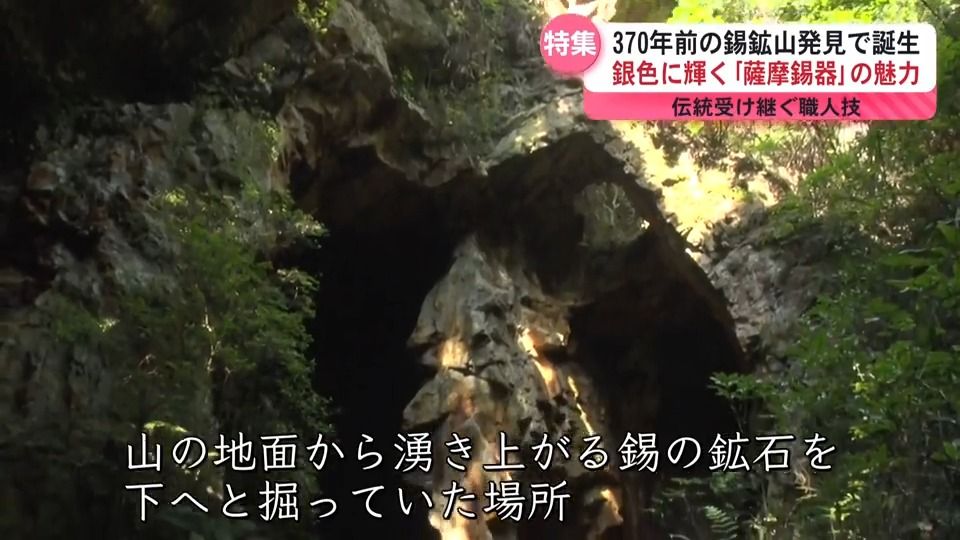

薄暗い坑道を進むと、その先には日差しが入るほどの大きな穴が現れます。

(記者)

「わぁっ、すごい!」

山の地面から湧き上がる錫の鉱石を下へと掘っていた場所です。

WACOCA: People, Life, Style.