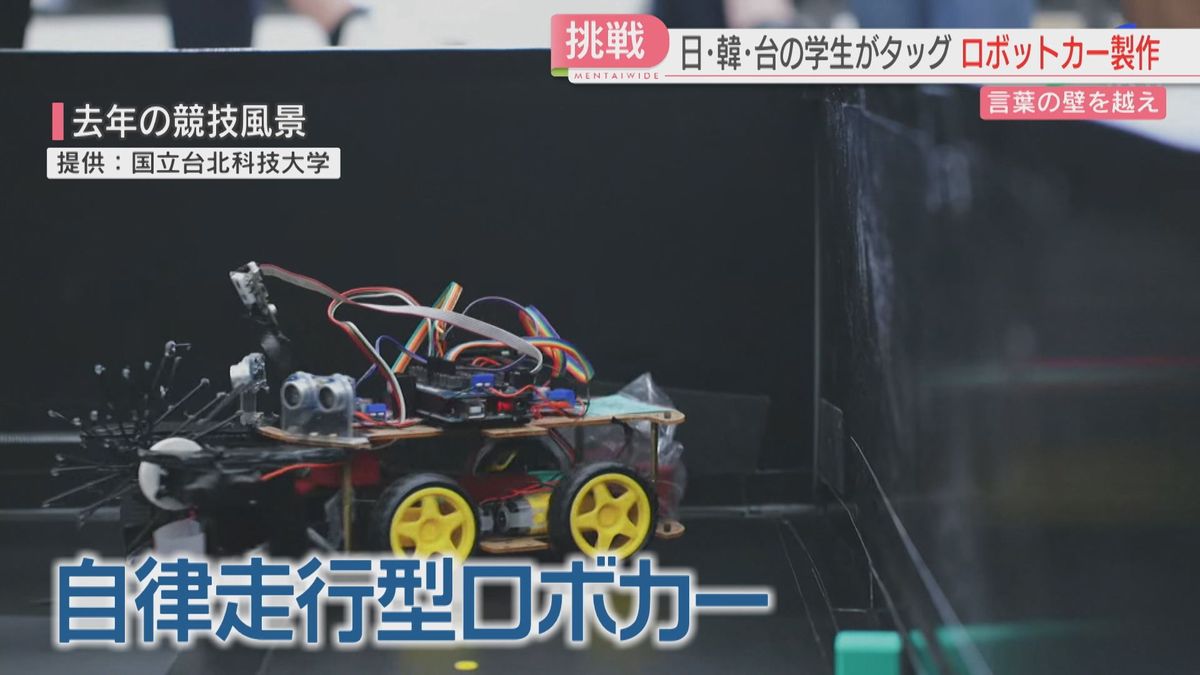

こちら、人がコントロールせずにプログラミングをすることで、ロボットが自分で判断して動く「ロボカー」です。北九州市の九州工業大学で8月、日本と韓国・台湾の学生が協力して、1週間でこの「ロボカー」の製作に挑戦しました。

この日、北九州市にある九州工業大学では、九州工業大学、台湾の台北(タイペイ)科技大学、韓国の釜山(プサン)大学の学生たちが、自律走行するロボットカーの製作に挑んでいました。合わせて41人が6つの混合チームに分かれ、7日間での完成を目指します。

■学生

「ゴー、ゴー。」

ここでの公用語は英語です。学生たちは母国語ではない英語を使って、コミュニケーションを取ります。

■九州工業大4年・石川剛生さん(21)

「海外の学生と共同で、英語を使いながらロボットを作ることが、自分の専攻にも合っていて英語が好きという興味にも合っているので、いい経験をできると思って参加しました。」

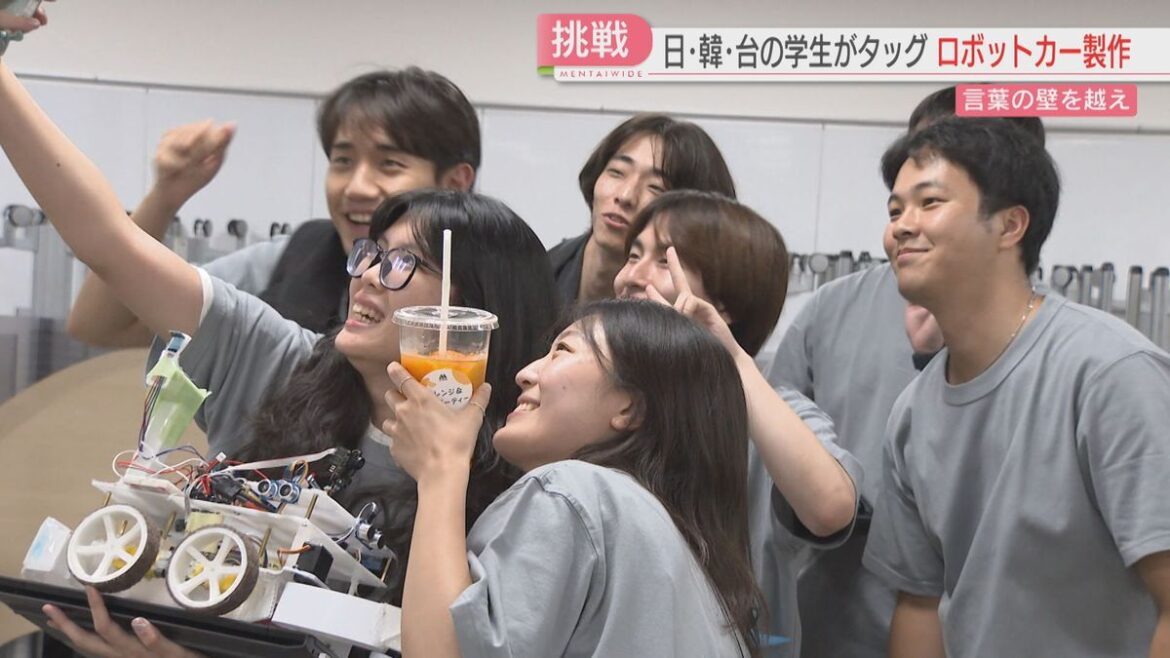

九州工業大学4年の石川剛生さん(21)たちは6チームで唯一、おそろいのTシャツを用意しました。

■石川さん

「仲の良さは一番だと思うので、それを他のチームに見せつけたいと思います。」

チームで昼食をとったり、休日に一緒に下関へ旅行に出かけたりするなど、ワークショップ以外でも交流し、団結力を高めてきたといいます。

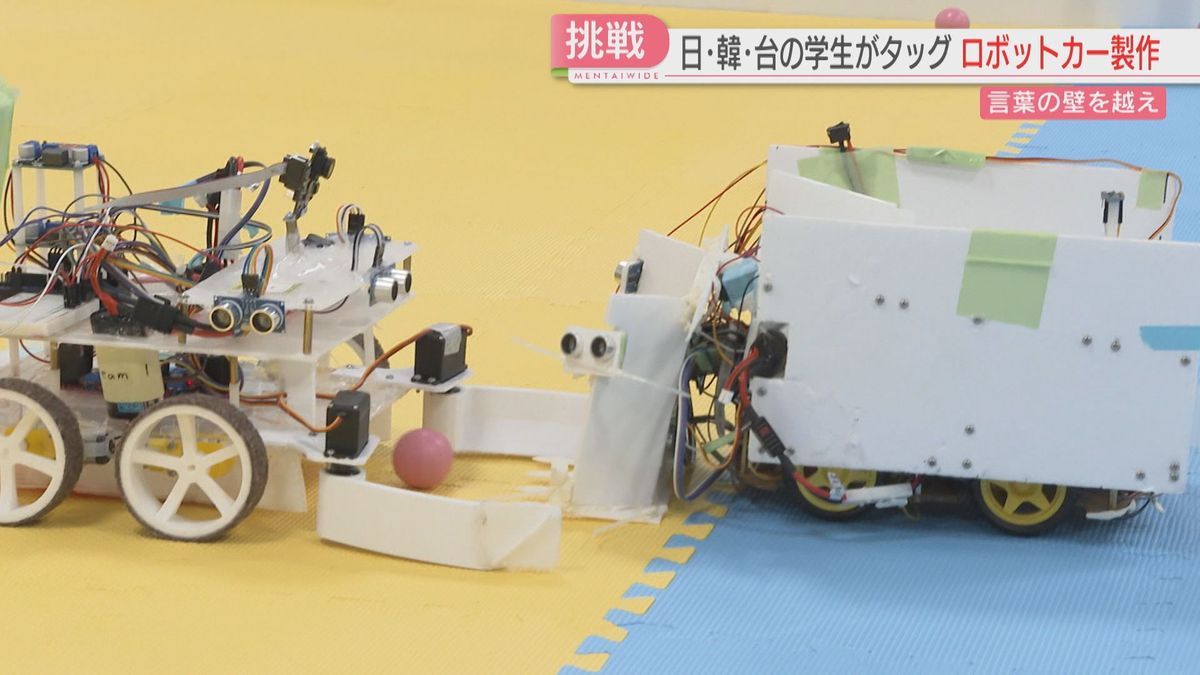

今回作るのは「自律走行型ロボカー」です。ボールの色をロボットが判断し、得点の高い色のボールを自身の陣地に運ぶよう、プログラミングします。いかに早く正確に色を判断し、機敏に動けるかがカギです。

■九州工業大 副学長・神谷 亨 教授

「学生が(このプログラムを)動機付けに学んでもらい、世界で活躍できる人材になってもらいたい。さらに、今回経験したものを次にどのようにつなげていくか。自分自身で学んで肌で感じてもらい、一歩次のステップに行けるように成長してもらいたいと思っています。」

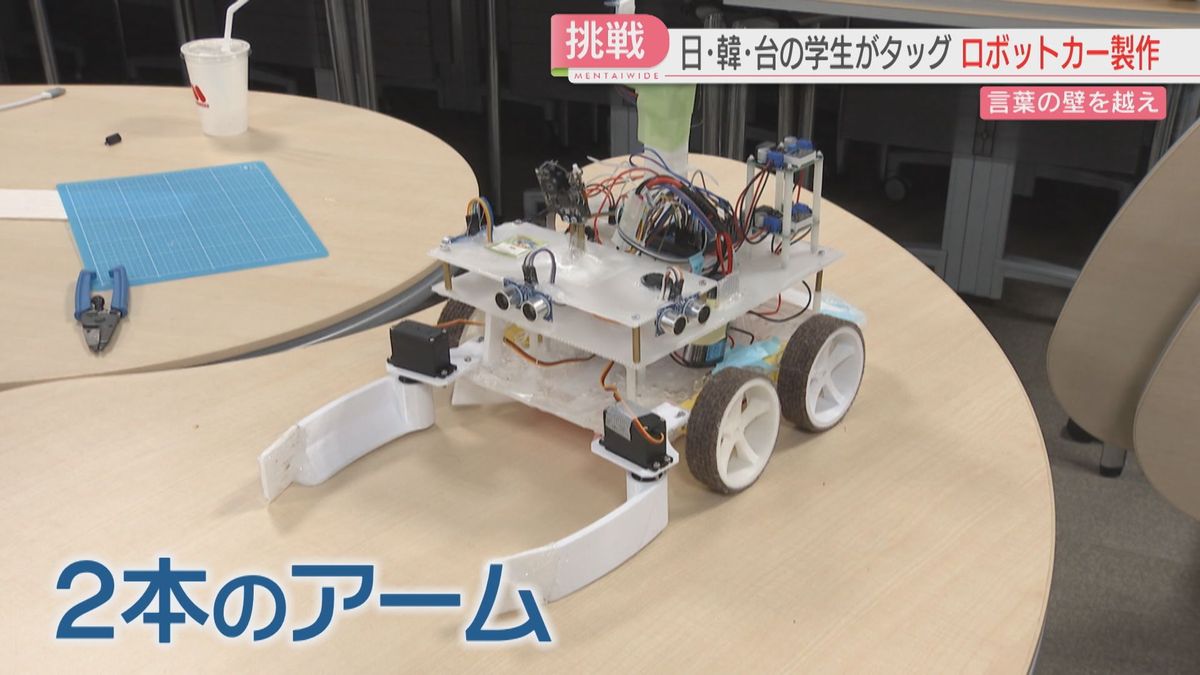

石川さんのチームの「ロボカー」の特徴は、2本のアームです。設計の得意なメンバーが3Dプリンターを使い、ボールを「ロボカー」の中にうまく入れられるよう角度や長さにもこだわって製作しました。

WACOCA: People, Life, Style.