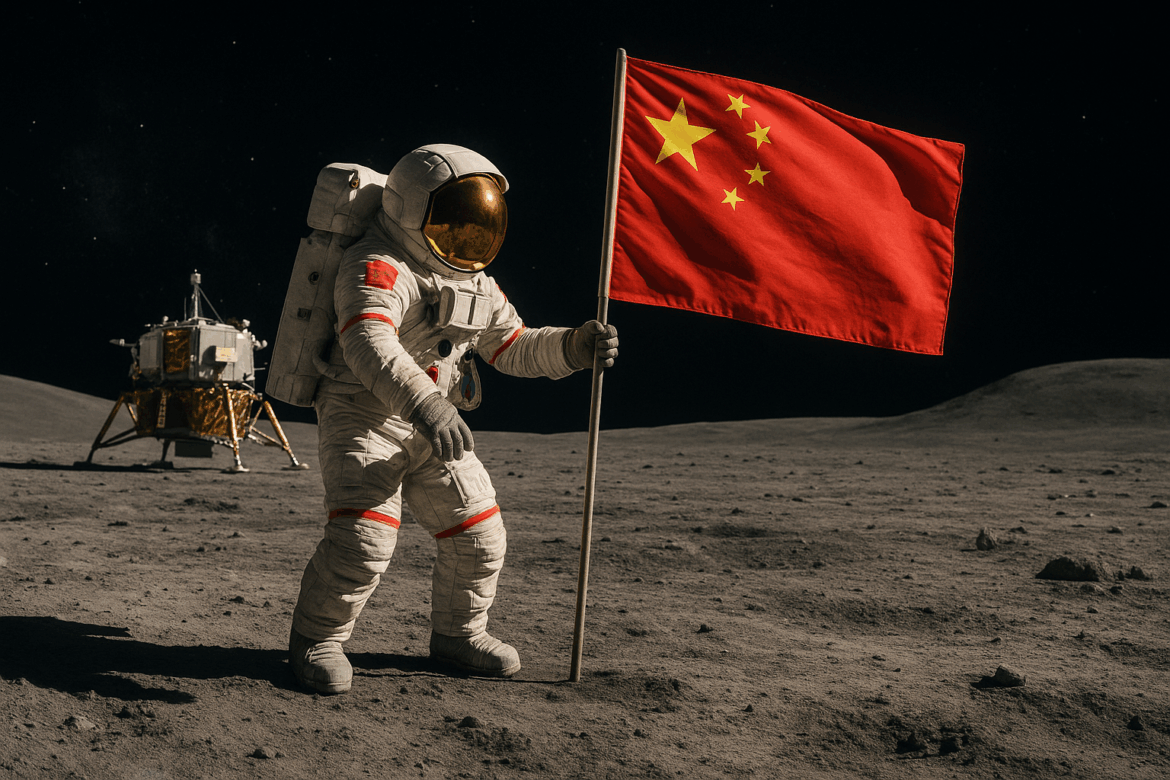

かつてアポロ計画で人類を月面に送り込んだ米国が、新たな月面開発競争で中国に敗北する—。そんな悪夢が現実になりつつある。米上院商務委員会の公聴会で、元NASA長官を含む専門家らが次々と警鐘を鳴らした。NASAの「アルテミス計画」は技術的遅延と予算削減の嵐に見舞われる一方、中国は2030年までの有人月面着陸に向け、着実にマイルストーンを積み重ねている。なぜ両国は競って月を目指すのか?それは単なる国の威信をかけたレースという意味合いからだけではない。「先に月面に到達した国が、未来のルールを作る」という地政学的な覇権争いがその根底にあるのだ。一体、米国の宇宙戦略に何が起きているのか。そして、この競争の行方は世界のパワーバランスをどう変えてしまうのだろうか。

「不吉な月が昇る」—議会に響いた警告の言葉

2025年9月3日、米上院商務委員会で開かれた公聴会のタイトルは、そのものずばり「There’s a Bad Moon on the Rise(不吉な月が昇る)」であった。 この不穏な表題は、米国の宇宙開発におけるリーダーシップが、中国の急速な追い上げによって深刻な脅威に晒されている現状を的確に物語っている。

委員会を率いるTed Cruz上院議員は、「宇宙は国家安全保障、経済成長、そして技術的リーダーシップに直接的な影響を及ぼす戦略的フロンティアとなった」と述べ、この競争で中国に優位を譲ることは米国にとって「深刻なリスク」をもたらすと警告した。

この公聴会は、単なる現状報告の場ではなかった。NASAの次期予算編成と、その活動の法的根拠となる「NASA承認法案」の審議を前に、米国の宇宙戦略が直面する課題を洗い出し、国家としての方向性を問い直すための重要な局面であった。

証言台に立ったのは、Trump前政権でNASA長官を務めたJim Bridenstine氏、航空宇宙メーカーRedwire社のMike Gold氏、元米宇宙軍副司令官のJohn Shaw氏、そして深宇宙探査連合(Coalition for Deep Space Exploration)CEOのAllen Cutler氏といった、米国の宇宙政策を知り尽くす専門家たちだ。 彼らの口から語られたのは、楽観論を打ち砕く厳しい現実認識であった。

加速する中国の宇宙開発:明確な国家戦略と着実な進展

専門家らが最も懸念を示すのは、米国の計画が停滞する一方で、中国が見せる驚異的な開発スピードとその一貫性だ。中国は「2030年までに中国人宇宙飛行士(タイコノート)を月面に着陸させる」という明確な国家目標を掲げ、着実にその歩を進めている。

その進捗は、具体的な技術的成果となって表れている。

月着陸船「攬月(Lanyue)」のテスト成功: 2025年8月、中国は北京郊外の施設で、有人月着陸船「攬月」の着陸と月面からの離陸を想定した統合テストに成功したと発表。 これは、月面ミッションの最も重要なシーケンスを地上で実証したことを意味する。

新型ロケット「Long March 10」の開発: 月面への人員輸送を担う次世代大型ロケット「Long March 10」は、すでに複数のエンジンを束ねた状態での静的燃焼試験を完了している。

乗員脱出システムの検証: 2025年6月には、打ち上げ失敗時に宇宙飛行士の安全を確保する次世代宇宙船のパッドアボート(射点での緊急脱出)システムのテストにも成功している。

これらの成果は、中国が単なる構想ではなく、具体的なハードウェア開発でマイルストーンを次々とクリアしている証拠だ。専門家らが指摘するのは、こうした技術開発を支える中国の「強み」である。元NASA長官のBridenstine氏は、「政権から政権へと方針が揺れ動くことが、これまで非常に大きなダメージとなってきた。それがNASAの課題だ」と述べ、米国の政策の不安定さを指摘した。 対照的に、元米宇宙軍副司令官のShaw氏は「中国共産党は、地球-月システムに対する統合された壮大な戦略をすでに実行している」と証言し、中国の国家主導による一貫したアプローチの有効性を強調した。

つまずく米国のアルテミス計画:三つの足枷

かつて世界を熱狂させたアポロ計画の栄光は今や遠く、半世紀ぶりの有人月面着陸を目指す「アルテミス計画」は、深刻な課題に直面している。専門家らが指摘する問題は、技術、政治・予算、そして国際協力という三つの側面に集約される。

技術的ボトルネック:SpaceX「Starship」への過度な依存

NASAが現在目標とするアルテミス3号ミッションによる有人月面着陸は、2027年半ばとされている。 しかし、この計画には致命的な弱点が存在する。それは、宇宙飛行士を月周回軌道から月面に降ろし、再び帰還させるための「月着陸船」が、Elon Musk氏率いるSpaceX社の巨大宇宙船「Starship」に全面的に依存していることだ。

Starshipは再利用可能な次世代宇宙船として大きな期待を集める一方、その開発は困難を極めている。度重なる爆発的な失敗を経て、2025年8月の試験飛行でようやく成功を収めたものの、有人ミッションへの道のりは依然として遠い。

最大にして未解決の課題が、「軌道上での燃料補給」技術だ。Starshipが地球の重力を振り切って月へ向かうためには、地球低軌道上で待機する別のStarship(燃料タンカー)から、極低温の液体燃料を補給する必要がある。この複雑な技術は、これまで一度も実証されたことがない。 Bridenstine氏は公聴会で、この燃料補給のために「最大で数十回」ものStarshipの打ち上げが必要になる可能性を指摘し、計画がいかに脆弱な基盤の上に成り立っているかを浮き彫りにした。

「何かが変わらない限り、米国が中国の計画に打ち勝つ可能性は極めて低い」。Bridenstine氏のこの言葉は、Starshipという一つの民間企業の開発計画に国家の威信を委ねることのリスクを物語っている。

政治と予算の不確実性:Trump政権の影

技術的な課題に加え、アルテミス計画は政治的な逆風にも晒されている。Trump政権が提案した2026年度のNASA予算案は、探査計画に重点を置く一方で、科学部門を中心に大幅な削減を要求するものだった。 これにはNASA内部や科学界から大きな反発が巻き起こり、超党派の議員がNASAを救うための動きを見せているものの、予算を巡る不確実性は計画全体に暗い影を落としている。

この状況に対し、Trump大統領によってNASA長官代行に任命されたSean Duffy氏は、「中国に負けるという話には腹が立つ」「我々が中国を打ち負かす」と従業員への訓示で語り、強気の姿勢を見せている。 しかし、こうした精神論とは裏腹に、現場の専門家たちの危機感は深い。

Bridenstine氏が指摘するように、数十年、時には数世代にわたるNASAのプロジェクトは、政権交代のたびに方針が揺らぐ米国の政治システムとは本質的に相性が悪い。 この一貫性の欠如こそ、国家が一丸となって突き進む中国との競争における、米国の構造的な弱点なのである。

揺らぐ国際協力の礎:「ゲートウェイ」計画の危機

アルテミス計画は、米国単独のプロジェクトではない。日本、欧州、カナダなど多くの国が参加する国際協力の枠組み「アルテミス協定」がその基盤となっている。その協力の象徴ともいえるのが、月周回有人拠点「ゲートウェイ」だ。

月軌道プラットフォームゲートウェイ (Credit: NASA)

ゲートウェイは、月面への持続的なアクセスを可能にし、将来の火星探査への中継基地ともなる重要なインフラである。しかし、この計画もまた、Trump政権の2026年度予算案で一度は中止が提案されるなど、その先行きは不透明だ。 議会がその重要性を認識し、年間7億5000万ドルの資金を割り当てる動きを見せているが、法案はまだ成立していない。

Redwire社のMike Gold氏は、「ゲートウェイのコストの60%以上は国際パートナーによって負担されており、すでに数十億ドルがハードウェアの製造に費やされている」と指摘。 「今、ゲートウェイから手を引くことは、この前例のない世界的な投資を無駄にし、我々の国際的な同盟国を、米国の地政学的なライバルとのパートナーシップを模索させることになる」と強く警告した。

米国の計画が揺らげば、パートナー国がより確実に見える中国・ロシア主導の月面基地計画「国際月面研究ステーション(ILRS)」に流れる可能性は否定できない。これは、宇宙における米国のリーダーシップと求心力の低下に直結する。

勝者がルールを作る:月面開発競争の地政学的な意味

なぜ米中両国は、これほどまでに月を目指すのか。それは、この競争が単なる一番乗りの名誉をかけたレースではないからだ。Gold氏が公聴会で述べた「先にそこに到達した国が、月で何ができるかのルールを書くことになる」という言葉が、この競争の本質を突いている。

月には、将来のエネルギー源として期待されるヘリウム3や、ロケット燃料や生命維持に不可欠な水(氷)などの豊富な資源が存在すると考えられている。最初に月面に持続的な拠点を築き、資源探査・利用技術を確立した国が、将来の宇宙経済圏におけるルールメイキングの主導権を握ることになる。

さらに、月面は深宇宙を探査するための理想的な科学研究拠点であり、火星への有人飛行を目指す上での重要な足がかりともなる。ここで確立されるガバナンスや国際協力の枠組みは、地球上のパワーバランスにも影響を及ぼすだろう。Gold氏は、「もし中国が先に到達すれば、我々の経済、税収基盤、技術革新能力、そして国家安全保障に影響を与える世界的な再編が起こるだろう」と警告する。

問われる米国の国家意志とリーダーシップ

上院での公聴会が明らかにしたのは、米国の宇宙戦略が重大な岐路に立たされているという事実だ。NASA長官代行のDuffy氏は、従業員との対話の中で「我々は安全性を重視すべきだが、時に安全性が進歩の敵になることもある。リスクを恐れて何もしない側にいてはならない」と述べ、NASA内部の慎重な文化がスピードを阻害しているとの認識を示した。

しかし、問題はNASA内部の文化だけにとどまらない。技術的な遅延、不安定な予算、一貫性のない政治的意思決定、そして揺らぐ国際協力。これらの課題を克服するには、技術的なブレークスルーだけでなく、米国が宇宙におけるリーダーであり続けるという、揺るぎない国家意志と統一された戦略が不可欠だ。

5年以上前、当時のMike Pence副大統領は「もし現在の契約企業がこの目標(2024年までの月面着陸)を達成できないなら、達成できる企業を見つける」と演説し、アルテミス計画の始動を宣言した。 2025年になった今も、契約企業は変わらず、目標は遠のいている。

不吉な月が昇る中、米国は再びアポロの時代のような大胆さと決意を取り戻すことができるのか。それとも、月面の新たな覇権者が東方から現れるのを、ただ指をくわえて見ていることになるのか。その答えは、今後数年間の米国の行動にかかっている。

Sources

WACOCA: People, Life, Style.