“ Bon dia, Yumi.

ねえ知ってる?

木の根っこと根っこをつないでいるのは “菌” なんだよ。

しかも、菌類って、“意図”を持って動いてるの。”

ブラジル国立アマゾン研究所の菌類学者、ノエミア・カズエ・イシカワさんと初めて逢ったのは今年2月、ブラジル北部、アマゾナス州の大都市・マナウスの素敵な本屋さんだった。その後、運良く4日間にわたりノエミアさんの職場を訪問させてもらったり、一緒にご飯を食べたりして過ごした。

帰国後、この連載「ROOTS to the Future」がはじまったこと、タイトルに込めた想いを共有すると、返ってきたメッセージがこれだった。

根っこと根っこをつないでいるのは、“菌” 。

ノエミアさんと森を歩くと、短い散歩の中でもあっという間にたくさんの美しいキノコが見つかる(写真:佐藤有美)

ノエミアさんはブラジルで生まれた日系3世。

祖父母は新天地を求めて海を渡り、苦難を乗り越えてブラジルに根を下ろした移民第一世代だ。日系社会で育ち、日本文化をベースに暮らしながらも、ブラジルの気候や風土、ブラジル人の気質に揉まれて大人になった。

運命とはとても不思議なものだ。

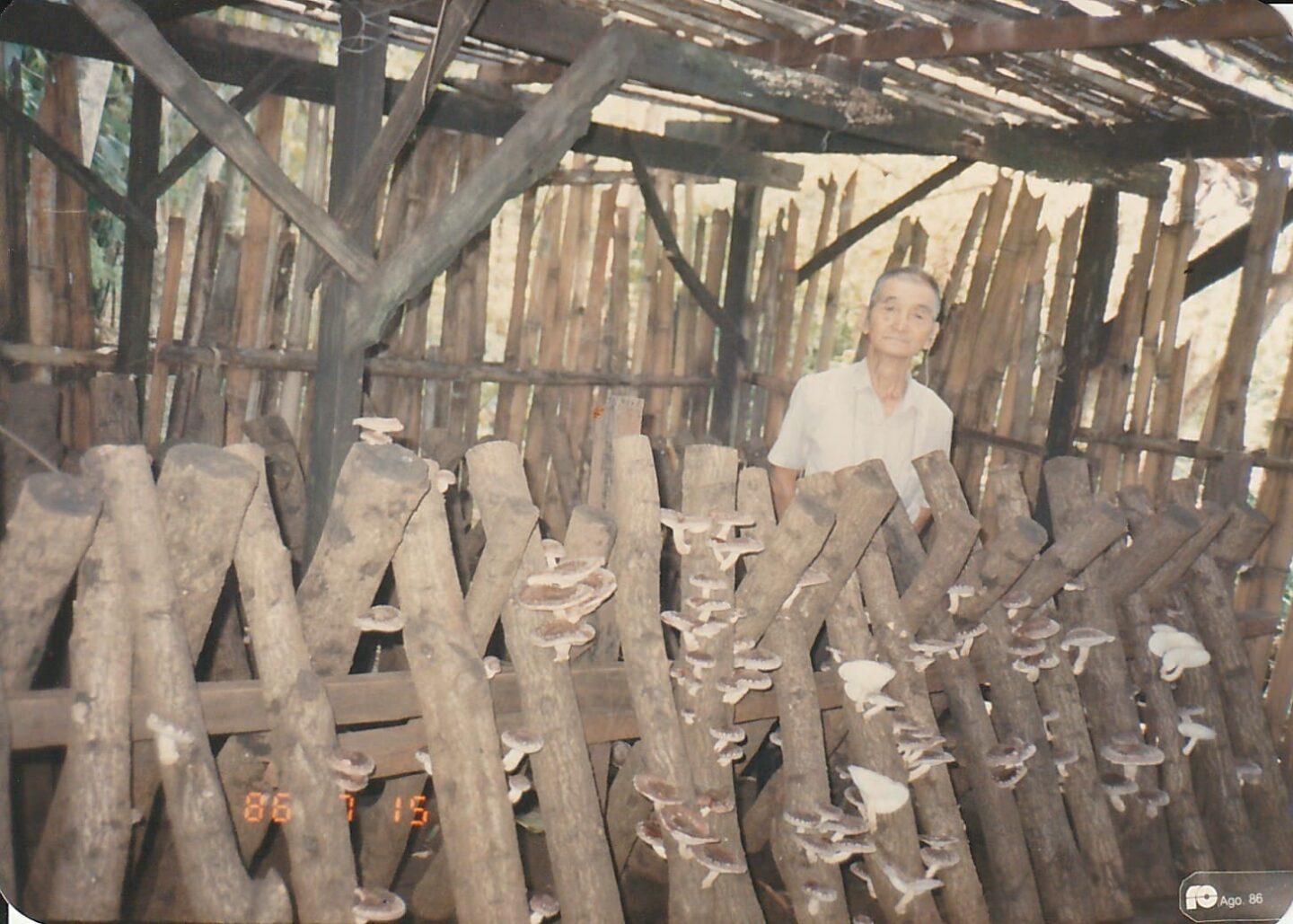

母方の祖父がシイタケを栽培していたことから、ノエミアさんはキノコをはじめとする菌類に魅せられ、研究者の道を歩みはじめた。

そしてさらに、キノコに導かれて訪れたアマゾン先住民族ヤノマミの土地では、それまで積み重ねた知識が通用しない “知らないことすら、知らなかった” 世界に出逢った。今、ノエミアさんは、ヤノマミの仲間たちや、アマゾン各地の先住民族の学生とともに多くのプロジェクトに関わり、アマゾン地域を駆けめぐっている。

マナウス中心部に描かれていたカヤポ民族・ラオニ長老のグラフィティ。2022年のブラジル国勢調査によれば、ブラジル国立アマゾン研究所があるアマゾナス州にはブラジル全体の先住民族の約3人に1人、約49万人が暮らしている(写真:佐藤有美)

ノエミアさんの元に世界中から寄せられる、アマゾンの森を守りたいという声。しかし、支援の前にまず、私たちの価値観を見つめ直す必要があるのだと、ノエミアさんは訴え続ける。

“金”と“菌”。

日本語ではどちらも “きん” と読む二つの言葉。

自然に負担をかけて採掘し、どこかの誰かが富を得る “金” ではなく、 見えない場所で命と命を、根っこと根っこをつなぎ、循環させる“菌”にこそ、価値がある。ユーモアとレジスタンスにあふれたノエミアさんの話を聞きながら、アマゾンを違う角度から見つめる旅に出た。

ノエミア・カズエ・イシカワ|Noemia Kazue Ishikawa

菌類学者 1972年ブラジル·パラナ州ロンドリーナ生まれ。2004年よりマナウス在住。日系移住地に食用キノコの栽培を導入した祖父の影響から国内外の大学で菌類学を学び、北海道大学大学院博士課程修了。現在は、ブラジル国立アマゾン研究所(INPA)にて「アマゾンのキノコ研究グループ」を率いるとともに、「アマゾンの社会生物多様性とバイオ経済に関する多文化的な科学対話プロジェクト」を統括、ヤノマミ民族など先住民族と協働してキノコや菌類の研究に取り組む。 さらに、アマゾン地域を中心とした先住民族の言語での記述を可能にする無料キーボードアプリ「Linklado(リンクラド)」の共同開発にも携わり、言語・文化の多様性を支える活動を広げている。科学論文など多くの著作があり、2017年、ヤノマミのキノコについての書籍でブラジルで最も権威あるジャブチ賞を受賞。2019年には『ひかるもり』を先住民族の言語、日本語を含む多言語で出版。(Photo by Michael Dantas)

日系人の自分と日本をつないだ

“じいちゃんのシイタケ” の味

ノエミアさん じいちゃんは私が生まれる前からシイタケをつくっていたから、私はいつ初めて食べたかもわからないくらい。親戚やご近所さんにも配っていて、どこにでもシイタケがあるのが当たり前だったの。

でも、15歳ぐらいから町の友達の家に行くようになって、別の家の煮物を食べたらね、なんかおかしい。なんか物足りない、美味しくないなあって思ったら、シイタケが入ってなかったんだよね(笑)。

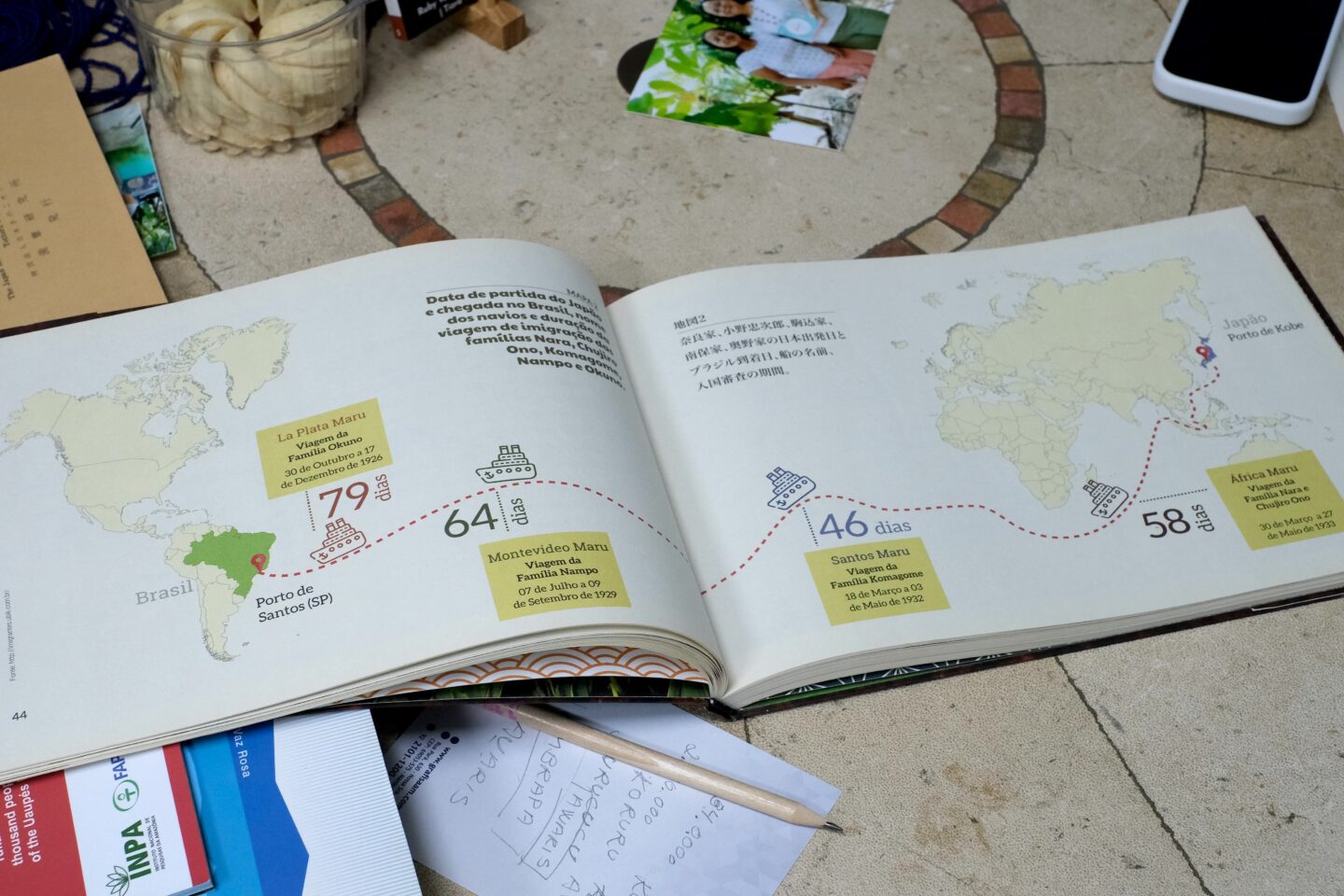

ノエミアさんが生まれ育ったのは、1930年代から日系移民の入植が始まったブラジル南部の都市、ロンドリーナ。祖父母は1932年、「サントス丸」に乗ってサンパウロに到着し、1948年にこの地にやってきた。1908年から1941年頃まで続いた日本の移民政策によって、約20万人がブラジルに渡り、農業などに従事しながら異国の地に根ざしてきた。外務省のデータによれば、現在、ブラジル在住の日系人は推計200万人を超える。

2021年に制作し、親族、日系人団体や研究者へ寄贈したという、家族の歴史をまとめた冊子。このページには、誰がいつ、どの船で、何日かけてブラジルへ渡ったかが記されている。祖父母からはじまった物語は、今では400人以上の大家族に。「家族のソフトボールチームまであって、毎年、大会のために集まるの!」(写真:佐藤有美)

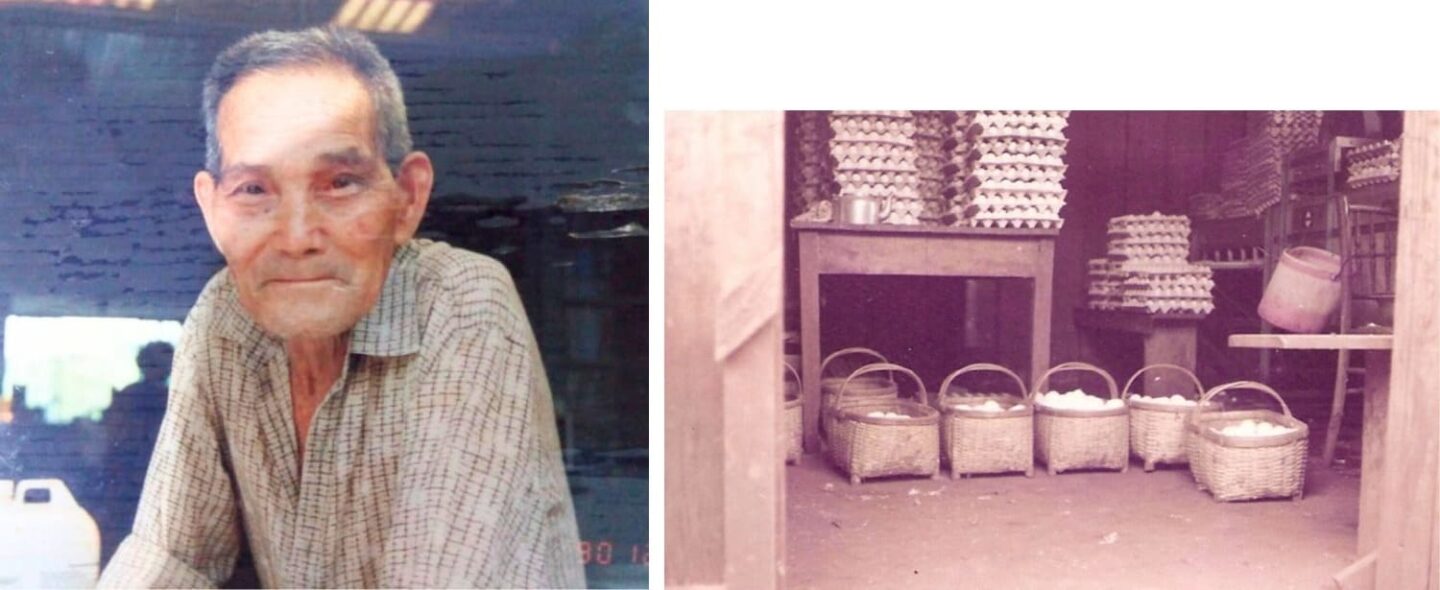

母方の祖父、駒込信夫(こまごめ・のぶお)さんは、岩手県の北上地方に生まれ、北海道を経てブラジルへと渡った。移民後、日本への初めての帰国が叶ったのは27年後。故郷、岩手で27年ぶりに食べたシイタケの美味しさに感動し、この味を子どもたちや孫たちにも伝えていきたいと種菌をブラジルに持ち帰った。

ノエミアさん 移民してから27年間、じいちゃんは一度もシイタケを食べられなかった。家族みんなを日本へ連れて帰ることはできないから、シイタケを日本からブラジルに “連れて来た” んだって。本格的にシイタケの栽培をはじめたのは68歳のときだったの。

(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

以降、信夫さんは20年間に渡ってシイタケ栽培に尽力し、ブラジルにおける食用キノコ栽培のパイオニアの一人となった。健康志向の高まりとともに日系人以外にも市場が広がり、現在では都市部のスーパーに「shiitake」の名で並ぶほどポピュラーな食材になっている。

じいちゃんが、人生の最後の20年を捧げたシイタケ。

ブラジル社会で日系人として生きる中で、ときに傷つき、アイデンティティに悩んだノエミアさんにとって、それは、日本という遠い土地と自分の根っことをつなぐ特別な “菌” そのものになっていく。

シイタケ×研究者

ふたりのじいちゃんの意志を継ぐ

一方、ノエミアさんの中に「研究者」への憧れを芽生えさせたのは、父方の祖父、石川崟造(いしかわ・きんぞう)さん。福島県の相馬地方からブラジルに渡り養鶏業を営んでいた、通称 “石川のじいちゃん” だ。

ノエミアさん 養鶏の協同組合のテクニコ(técnico/専門家)が毎月来て、いろいろアドバイスをくれるんだけど、じいちゃんはそのアドバイスをその通りにやるの。家族には頑固で怒りっぽいじいちゃんが、町から来るその人の言うことはすんなり聞くのがおもしろくて(笑)。卵を洗う、洗わないとか、表面にブツブツがあるときは何を変えればいいかとかね。そうやって卵の質が良くなっていくのね。

Por quê? ポルケ?なぜ?なぜ?って、じいちゃんに何度も質問して、返事がなくなると「いろいろ調べたり実験をした研究者が言ったからだよ!もう終わり!」って。研究者を神様みたいに、すごく尊敬していたじいちゃんだったの。

(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

崟造さんは、出身地・福島を代表する科学者・野口英世の話もよくしてくれた。鶏たちにワクチンを打つためのガラス製の注射器や、器具の滅菌作業にも、ノエミアさんは興味津々。「目がピカピカしてたと思う!」と、思い出を語るその目は、本当に輝いていた。

研究者という存在への純粋な憧れが、ノエミアさんが進む道のイメージを駆り立てていった。

1991年、ノエミアさんはロンドリーナ州立大学に進学。選んだ学問は生物学だった。当時、大学の合格発表はテレビで放映され、合格を知った家族は大喜び。じいちゃんたちは「天皇陛下と同じ学問だ」と、泣いて喜んだという。

ノエミアさん 駒込のじいちゃんは「シイタケを真面目に研究すれば博士にもなれる。頑張れ!」って言って喜んでね。キノコ研究のラボでは、みんなシイタケのコマゴメを知っていたの。私が孫だとわかって大歓迎されて、そのラボに入ることになった。じいちゃんはいつも、シイタケの後継ぎがほしいって言っていたから、「カズエが後継ぎだ!」って、親戚みんなに話してたよ。

その1ヶ月後、信夫さんは88歳でその波瀾万丈な人生の幕を閉じた。

信夫さんが残した1,000本のくぬぎの原木。ノエミアさんは家業としてシイタケ栽培を継ぐことはなかったが、研究の道を何度も諦めそうになっても、ふたりのじいちゃんの応援を励みに突き進んだ。

ノエミアさん 私は後継ぎをしてると思ってるよ。研究というかたちで!

(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

日本へ、そしてアマゾンへ

自分の “根っこ” を探す旅路

シイタケのことをより専門的に学ぶため、博士課程は北海道大学へ進学。ノエミアさんは、自分のルーツである日本の土地で暮らすことになった。

しかし、当時ブラジルではほとんど誰も知らなかったシイタケも、日本ではとても身近な食材。研究しようにも、前に誰かがやっている。エノキダケの研究で成果を残し3年で博士号を取得したものの、はるばる日本まで学びに来たのはシイタケのため。そのまま日本で研究を続けることも考えたが、「まずは自分の国の役に立つことをやって、そのあと戻るなら応援する」という教授の言葉に納得し、ブラジルへ帰国した。

2001年3月、北海道大学大学院の卒業式の日。エノキポシンを発見した実験台の前で、ノエミアさんの母・幸子さんが撮影した一枚(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

ノエミアさん 日本からの帰りの飛行機で、自分の国の役に立つにはどこに帰ればいいのかなって考えながら、座席モニターに映る地図を何時間も見てた。サンパウロは明かりが多いけど、アマゾンは真っ暗なの。もしかしたら、アマゾンみたいな場所に行った方が早く役に立って、早く日本に戻れるかもしれないって。

帰国後、ノエミアさんはいくつかの大学での仕事を経て、ブラジルで最上位のサンパウロ大学でのプロジェクトを決めた。娘の大躍進に家族は大喜びし、新生活の準備を進めていたとき、あの地図の記憶がよみがえってきた。

生物学を長年勉強した自分が、大都市サンパウロで何ができる?

ノエミアさんは自分の直感を信じ、行き先をアマゾンに変えた。2004年のことだった。

ノエミアさん 周りの人はみんな、アマゾンに行くのはもったいないとか、馬鹿らしいとか言ってきた。北大で勉強した娘を自慢してた母がね、ある日、寂しそうに言ったの。「どうしてもアマゾンに行くの?」って。

きっと、あと10年したら、自然や環境への関心が高まってアマゾンが注目される。そのとき私は、もうアマゾンにいたいって、私言ったのね。そうしたら笑顔になって、じゃあ応援するねって、送り出してくれたの。

でも実際には、5年後には本当にそうなった。みんなアマゾンが気になって、今では世界中が注目してる。なんとなくだったけど…やっぱり当たりました(笑)!

ブラジル国立アマゾン研究所(以下、INPA)に入所して20年余り。

マナウスという都会にありながらうっそうとした緑に囲まれた研究室で、ノエミアさんは大笑いした。

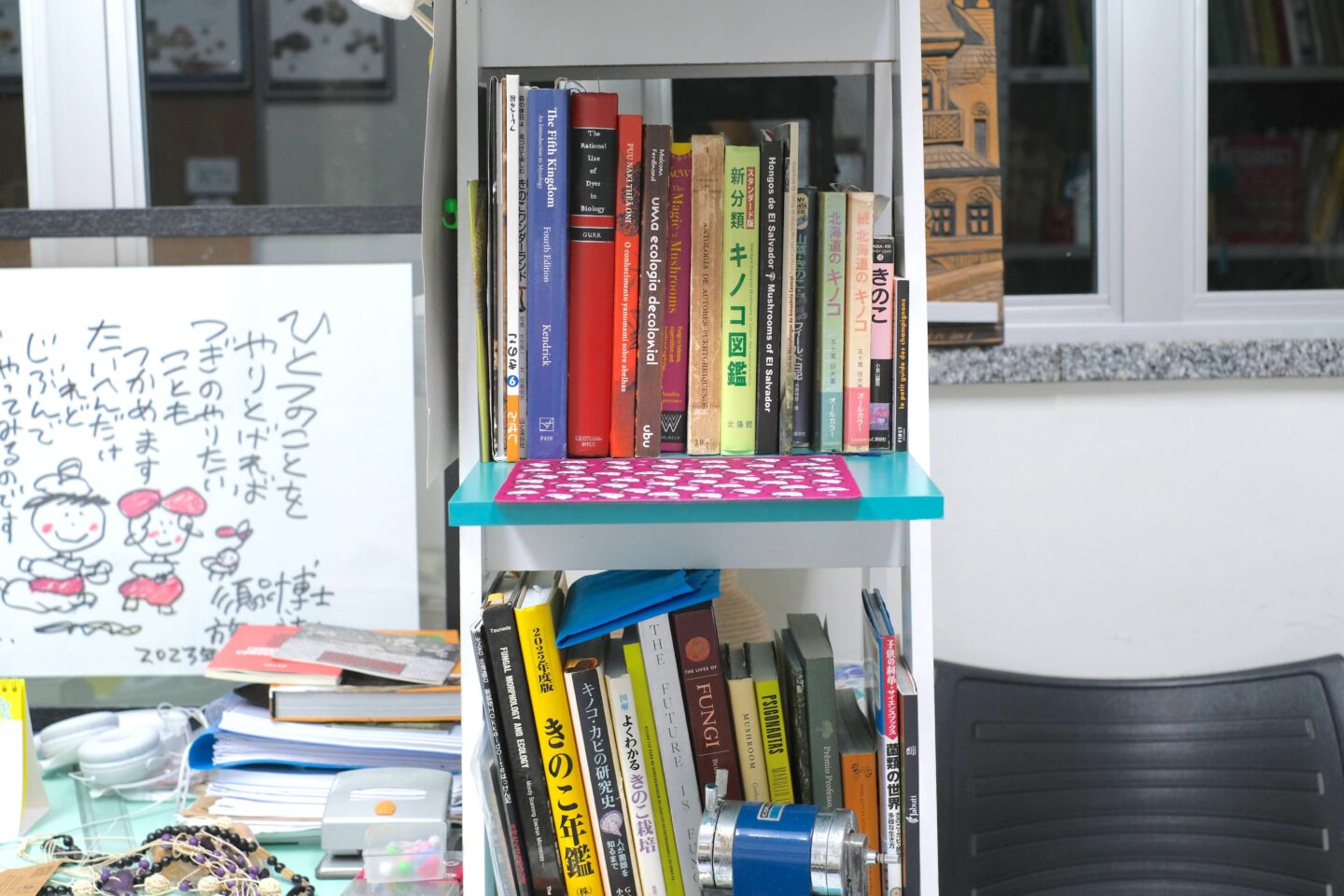

ノエミアさんの本棚に並ぶ各国のキノコの本や論文。キノコグッズもたくさん集まってくる(写真:佐藤有美)

“世界のおへそ” でぐっすり眠って出逢った

知らないことすら、知らなかった世界

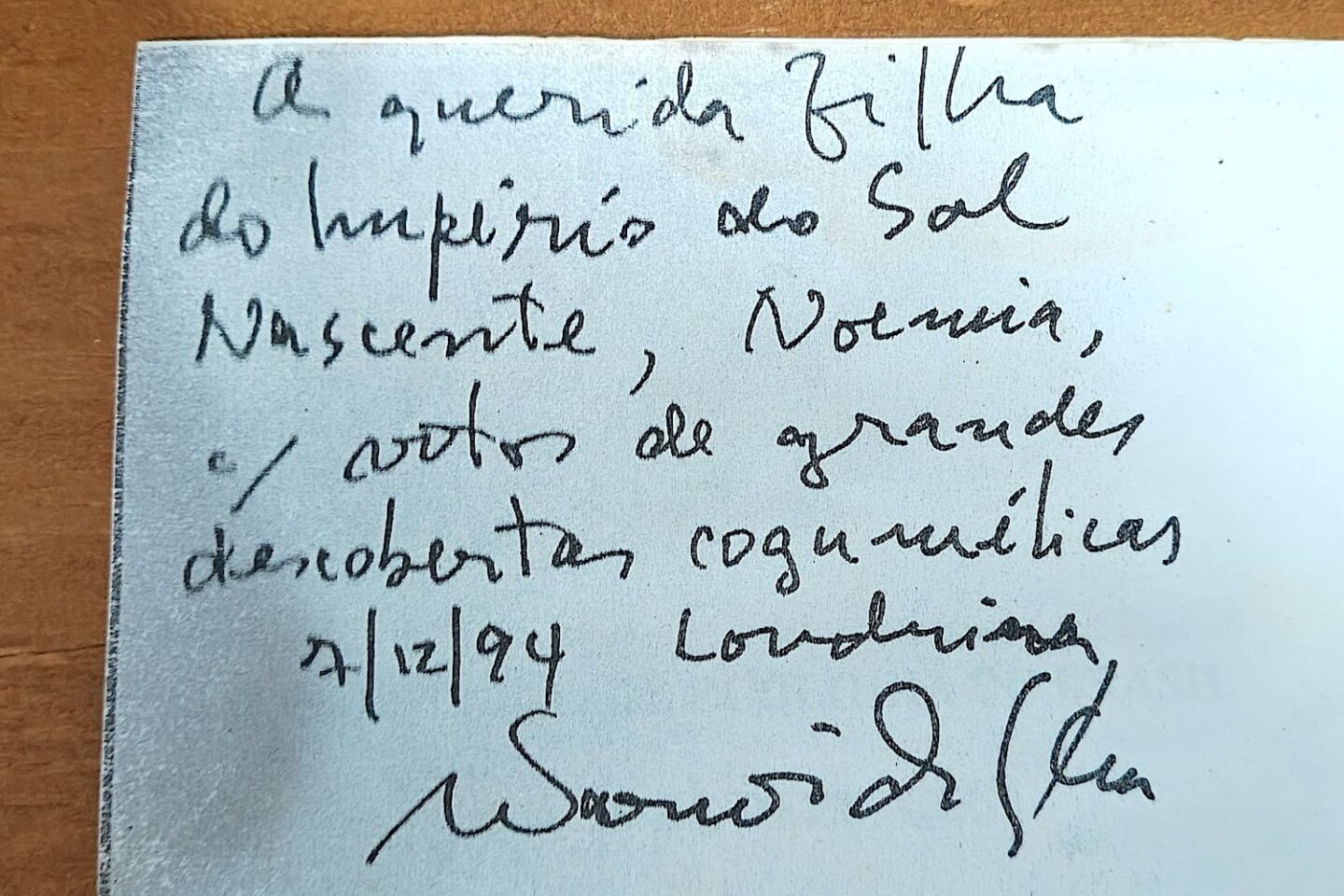

ノエミアさんがアマゾン先住民族ヤノマミのことを知ったのは、大学在学中の1994年のこと。学会で偶然出逢った教授から「ヤノマミ民族は、何十種類ものキノコを食べているんだよ。キノコのことを研究してるなら、君もアマゾンに行くべきだ!」という言葉を投げかけられていたのだ。

その教授とは、現在ノエミアさんが所属するINPAの元所長で著名な科学者、ワーウィック・ケルー博士。その後も何度も再会するたび、「いつアマゾンに来るの?」と誘われていた。

この原稿確認のやりとりをしていたある日、ノエミアさんの本の中からこのメモがひらりと落ちてきたそう。「日の出る国の愛しい娘、ノエミアへ。キノコについての大きな発見がありますように。1994年12月7日、ロンドリーナにて。ワーウィック・ケルー」(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

そして2002年、ノエミアさんは初めてアマゾンへ。

ヤノマミ民族が暮らすSurucucu(スルクク)という、彼らの神話の中では “世界のおへそ” と呼ばれ、世界のはじまりとされる村で8日間過ごした。

ノエミアさん ヤノマミの若者と一緒に歩いて、食べられるキノコ、食べられないキノコを教えてもらったのね。彼らはポルトガル語が話せないんだけど、 “Awe” が Yes で、 “Mi” が No なの。アウェ?ミー?アウェ?ミー?って聞きながら森を歩いてね。途中、アリンコに襲われて、大変だ!走れー!って、一緒に全力で走って山を逃げたりもしたの。

ああ私は今、アマゾンにいる!生きてるー!って、からだ全部で感じた。

一日中歩いたり走ったり、子どもたちと遊んだり、雨にあたったり。夜になって疲れ果てて、 ハンモックでぐっすり眠って。

これまでの人生の疲れを全部リセットした感じだった。

ここが “世界のおへそ” だったら、お母さんの子宮に守られてるみたいだって、私感じたの。あんな感覚は本当に、あのとき、一度きり。

「どこまで遠くを見てもずっと森が続いている。そしてその上は空なの。海だったら水平線があるけど、ここでは、森と空しかない。ヤノマミの神話では森が空を支えてるの。だから、森の木を切ると、空が落ちると言われているの」(写真:佐藤有美)

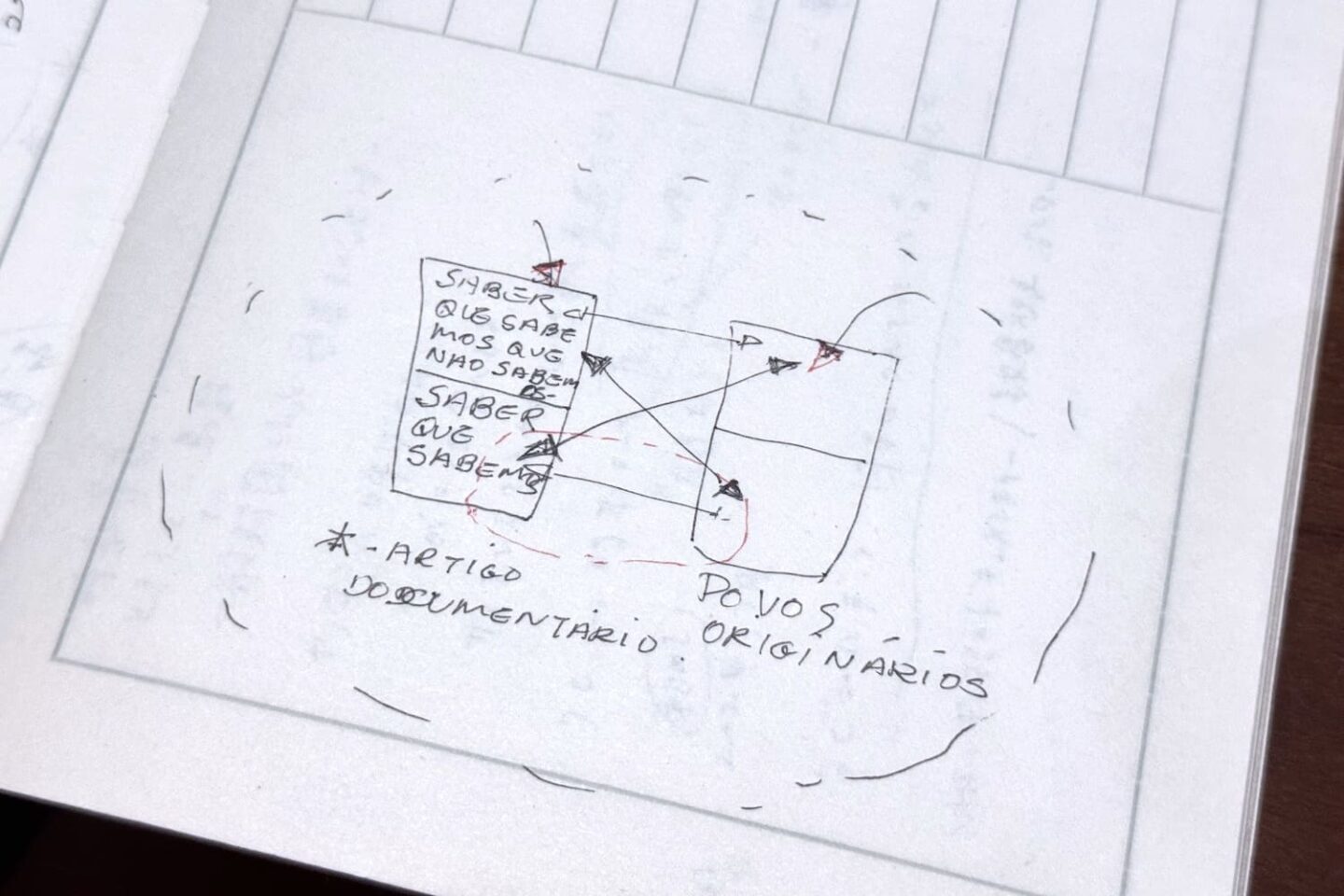

そんな話をしながら、ノエミアさんは私のノートにコップの絵を描き始めた。

ノエミアさん ここに半分水が入ってる。この水は、私たちが “知っていることを知っている” こと。水面から上の空間は “知らないことを知っている” こと。知らないけど、それを知らないってわかってる。本や論文、インターネットや映像で知ることができるけれど、リミットがある。

(写真:佐藤有美)

ノエミアさん でもね、このコップの外側には、 “知らないことすら、知らない” ことがあって、そこにはリミットがない。でも確かに、何かが “ある” の。

そして、先住民族にも同じようなコップがある。彼らの “知っていることを知っている” ことは、本にも、どこにも書かれてない。口で伝えられて、自分の中にあるのね。

だから、私たちが “知らない” と思っていたことを、彼らはもう知っていたりする。逆に、彼らが “知らない” と思っていたことが、私たちの世界にはあったりするの。

この行ったり来たりが、本当におもしろくて、ハマっちゃった。

博士にまでなって、日本にもアメリカにも行って、キノコのことはなんでも知っているつもりだったのに、本にないたくさんのことをここで、アマゾンの先住民たちに教わったの。そして逆に、私が彼らに伝えられることもある。

私たちはつい、科学や教育で得たものだけが「知」だと思い込み、口承で伝えられてきた「知」を見落としてしまう。

そして、世界はまだまだ

“知らないことすら、知らなかった” ことであふれている。

森の中で水に困ったとき、どうするか。ある木のツルを切れば冷たい真水で喉を潤すことができることを、ティクナ民族の人々から教わった。2006年(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

ヤノマミの豊かな森に育つキノコたち

アマゾンの森に抱かれて気づいた、無限に広がる「知」の世界。まだ言葉にならないまま静かに息づいている何かをすくい上げながら、ノエミアさんはアマゾンの人びととともに、その叡智を見つめ、記し、編みあげていくプロジェクトに取り組みはじめた。

キノコと聞けばどこへでも。アマゾン最奥のサン・ガブリエル・ダ・カショエイラ地域で、キノコを採取するノエミアさん。2024年(Photo by Michael Dantas)

ノエミアさんのラボにはアマゾン各地で採取されたさまざまなキノコが保管されている(写真:佐藤有美)

2017年、ノエミアさんはヤノマミ民族の食用キノコについての書籍『Ana amopö – Cogumelos Yanomami』で、1959年に創設されたブラジルで最も伝統と権威のある文学賞、ジャブティ賞を受賞。それは、研究主導ではなく、森の知恵を非先住民たちにもシェアしたいと願うヤノマミ民族主導のプロジェクトから生まれた一冊だった。

ノエミアさん 2015年にヤノマミたちから呼ばれたのね。ヤノマミのリーダー、ダビ・コペナワさんたちは当時、自分たちの食文化や森の知識をみんなに知らせたいっていう想いを持ち始めていたの。

広く知ってほしいから、ヤノマミ語だけじゃなくてポルトガル語も。そして、世界で認められたいから、サイエンスを入れようということで、私が呼ばれたの。

2015年当時、鳥取県にある「日本きのこセンター 菌蕈研究所」の研究員だった時本景亮さん(写真左)もプロジェクトに参加。ヤノマミの神話の中で “亀” を表す言葉が “トットリ” だったことから、時本さんのあだ名は “トットリ” に。2024年「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」に招かれて初来日したダビさんと再会を果たした(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

そこに描かれたのは、いつ、どこで採れるのか、どんな栄養があるのか、どう調理するのかといった、“森の食べもの” としてのキノコたち。ヤノマミの人びとが長年受け継いできた知識と、ノエミアさんの科学の知識を行ったり来たりしながら、“知らないことすら、知らなかった” 世界を一緒に見つめ、言葉にしていくプロセスだった。

受賞したのは「ガストロノミー部門」。単なる図鑑でもレシピ本でもなく、食を通じて文化・歴史・社会を描いた、先住民族のまなざしによる知の記録が高く評価されたのだった。

(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

また、この本づくりの過程で、ノエミアさんはヤノマミ民族が食べる15種類のキノコの中に、シイタケと同じ属に属する種 Lentinula raphanica(ヤノマミの言葉で Naönaö amo)をアマゾナス州で初めて発見した。

ノエミアさん シイタケを学ぶために日本にまで行った自分が、ここアマゾンで “シイタケの仲間” を見つけたとき、駒込のじいちゃんにもやっと恩返しできたって感じたの。アマゾンと日本が、シイタケでもつながっていたなんてね。

菌の糸が導いた

先住民族の観察眼と科学の出逢い

(写真:佐藤有美)

ヤノマミ民族の生活に欠かせない道具である “かご” には、少し光沢のある黒い何かで模様が施されている。

なんとこの黒い部分も、キノコの仲間なのだ。

マナウス郊外の野外自然博物館「MUSA」に展示されていたリゾモルフの仲間。日本では南方熊楠が「山姥の髪の毛」と表現したことで知られている(写真:佐藤有美)

菌糸が束になった構造体「リゾモルフ」は、ヤノマミ民族の間では「Përisi(ペリシ)」と呼ばれ、かご編みの材料になってきた。

そしてこのリゾモルフを、まったく異なる角度から見つめ直したのが、バニワ民族のジョアキン・ロペスさん。ノエミアさんにとって、ジョアキンさんとの出逢いは近年で最も印象的な出来事のひとつだった。ノエミアさんが立ち上げに関わった先住民族向け大学院入試制度で2022年に入学し、最初に修士号を取得したのが、彼だった。

アマゾナス州最奥地の村出身のジョアキンさん、34歳。12歳から初めて学校に通い、23歳でアマゾナス連邦大学に進学。家から授業が行われる村まではボートで2日がかりの旅。仲間6人とともに通い、6年かけて学士を修了。地元やその周辺地域で生物の教師として働いていた(写真:佐藤有美)

ジョアキンさんの研究テーマは、自らにとってとても身近な鳥である「Japu(ジャプー)」の巣。バニワ族にとってジャプーは神話にまつわる特別な鳥であり、鮮やかな黄色の羽根はリーダーの冠にも使われる。ジョアキンさんはその巣にリゾモルフが使われていることに注目したのだ。

ノエミアさんに会いにマナウスに向かう旅の途中、コロンビアの森の中で「あれはなんだ?」と見上げていたしずく型の物体がジャプーの巣だった。鳴き声は表現できないような不思議なもので、録音もしていた。マナウス市内の木々にぶら下がっているのも何度か見かけた(写真:佐藤有美)

ノエミアさん さっきのコップの絵のように、私が知っていることと、ジョアキンさんが知っていることを行ったり来たりして、この矢印がすごい動いてる。ジョアキンさんを指導してお互いにたくさんの発見があるのが本当に嬉しくてね。

今の時代、コップの内側にあることはAIでも考えられるかもしれない。でも、外側にある “知らないことすら、知らなかった” ことは、考えられないよね。AIの世界は狭くて、考え方が小さいと思うの。

2年間、ジョアキンさんといっぱい話しながらやってきて、私はヤノマミのかご、ジョアキンさんは鳥の巣、その両方に菌が入っている。キノコを研究していった先にこんな広がりがあるなんて、自分でもびっくりしてるの。

ジョアキンさんはノエミアさんの指導のもと、先住民族の文化に根ざす観察眼と、科学的なアプローチを掛け合わせ、巣から採取したリゾモルフのDNAを解析。これまでブラジルで報告されたことのない種のキノコを発見するなど、大きな成果をあげて修士課程を修了した。

ジョアキンさんがINPA所長、エンリケ・ペレイラ博士に論文を提出する瞬間に立ち会わせていただいた(写真:佐藤有美)

ノエミアさん これはとても歴史的な瞬間。ジョアキンさん以前、以降という分岐点になる出来事だよ。これまで研究対象だった先住民族が、主体的に問いを立て、こうして新たな発見をしていく。私のプロジェクトには12人の先住民族の学生がそれぞれの村から参加しているし、まだまだ増える予定。今動かしている大きなプロジェクトにも、たくさんの先住民族に関わってもらっているの。

取材後、ノエミアさんからはたびたび「今、学生のサポートでここに来てるよ!」と位置情報が送られてくるようになった。信じられないような奥地の、アマゾン川でつながる地域。その村で生まれ育った学生の案内のもと、ノエミアさんは今日もどこかを旅している。

先住民族の学生からカヌーの漕ぎ方を教わる、ハローキティのTシャツ姿のノエミアさん。アマゾンの大自然の中では、ときに学生たちが先生になる(写真提供:Joaquim Lopes – Baniwa)

若い才能と共創し、ともに成長する

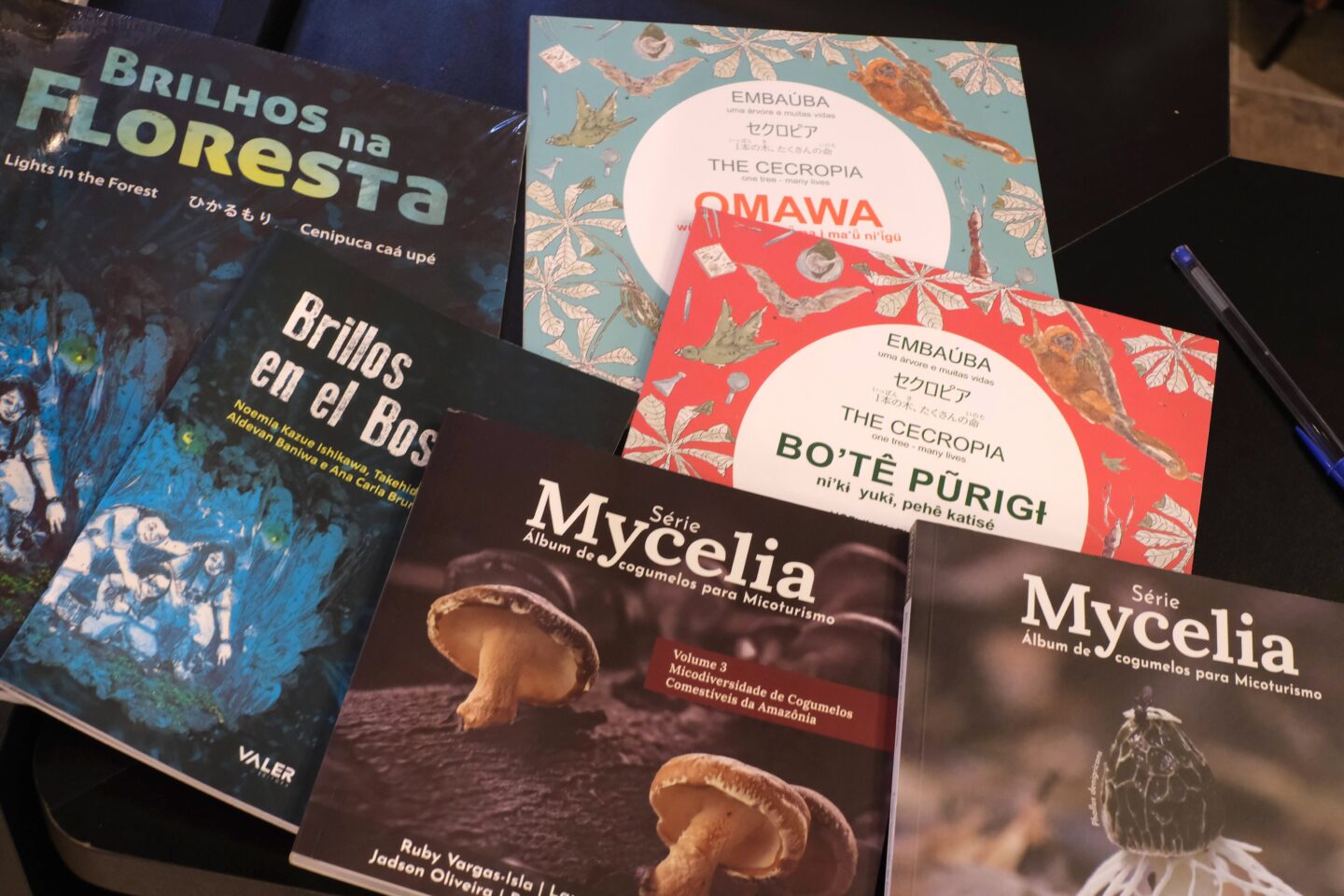

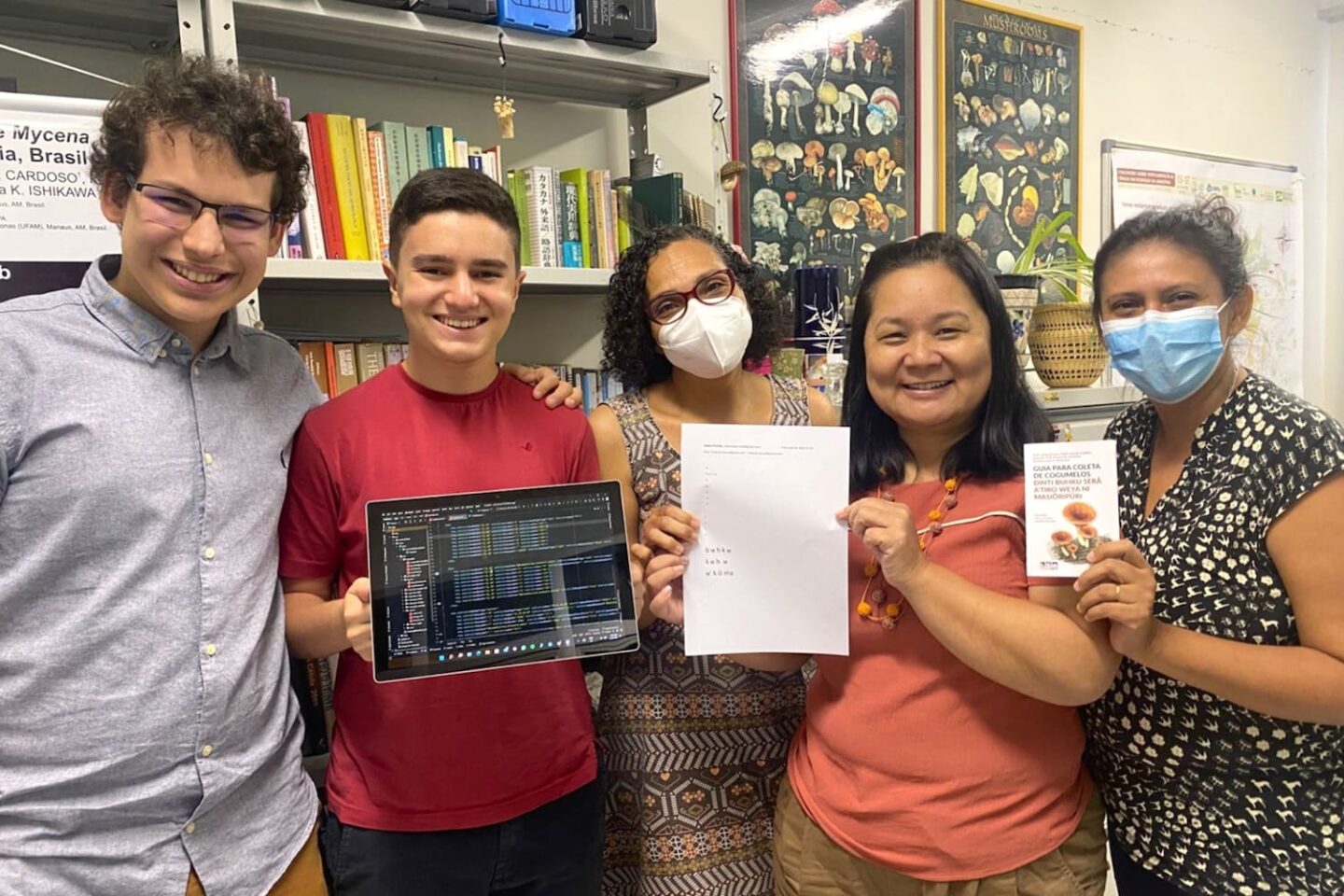

ジョアキンさんとの出逢いがそうだったように、ノエミアさんの大きな喜びは、これからの世界を生きていく若い世代との共創。そのきっかけのひとつが、ふたりの高校生との出逢いだった。

アマゾン各地で先住民族と関わり、論文などを発表する中で長年悩んでいた、彼らの言語がパソコンで入力できないという問題。これを解決したのが、ラテン文字やバー、アクセント記号などを組み合わせて入力できるデジタルキーボードアプリ「Linklado(リンクラド)」。これによって、ブラジルの先住民族の40の言語がスマホやパソコンで書けるようになったのだ。

先住民族の言語が併記されているノエミアさんの著書(写真:佐藤有美)

ノエミアさん アマゾン地域でいろいろやってきたけれど、間違いなく一番人びとの役に立っている仕事はこれ。誰に相談しても無理!って言われ続けたのに、17歳の二人が、たった4日で、このアプリを作っちゃった!

アメリカの大学に進学するための勉強にと、ノエミアさんの研究室に通っていた高校生、サムエル・ミネヴ・ベンゼクさんとジュリアーノ・ポルテーラさんが開発したそのアプリは、先住民族の言語が世界とつながる道をひらいた。2024年時点で約3,000回のダウンロードがあり、ユーザーはそれ以上に広がっているという。

2022年、リンクラドを使って初めて先住民族の言葉を印刷した。左から、サムエルさん、ジュリアーノさん(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

さらに今年は、サムエルさんの弟、エリ・ミネヴ・ベンゼクさんが、アマゾン地域で伝統的に食べられてきたイモ「Ariá(アリア)」を研究テーマに、世界最大級の高校生科学フェアにブラジル代表として出場。ノエミアさんは研究に伴走し、5月には代表団とともにアメリカへ向かった。

エリさんとともにアメリカへ。「若い人たちがどんどん成長していくのを見るのが楽しいの。背もあっという間に大きくなるし!」(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

ノエミアさん アリアにはキノコと同じ必須アミノ酸(体内で合成できず、食事から摂取する必要がある9種類のアミノ酸)が含まれていて、先住民たちが約9,000年前から食べてきた食材だったの。

でも、狩りや釣りができる男が強いという価値観の中では、「釣りが下手だからイモやキノコを食べてる」って、からかうんだよね。カッコ悪い〜!って。

高校生が着目したことで始まったこのアリアについての研究で、ノエミアさんは改めて、これまで自分がしてきた仕事の重要性を再確認した。

トゥユカ族のフランシスカ・バヘトさん(写真右)から、アリアのカシリ(発酵飲料)の作り方を教わる(Photo by Michael Dantas)

ノエミアさん 先住民同士だけでその世界にいると、イモやキノコを食べることは恥ずかしいっていう価値観によって、食文化自体が廃れてしまう。アリアも忘れられかけていたの。

でも、町から学生やドクター・ノエミアが来て、これはとっても大事な食べ物なんだと伝えると、考え方が変わっていく。文化は変わるかもしれないけど、生き残ることができる。命には替えられないの。

これから、気候変動はもっとひどくなる。川の水位が下がって船が動かなくなれば物流が止まり、魚も獲れなくなる。そんなときに、栄養価の高いキノコやイモがある安心感。それが何より大事なんです。

雨季には豊富にあるキノコも乾季になるとなると姿を消してしまうため、乾燥保存する方法を教え、さらに、そのキノコを都市部のレストランとつなげたり、パッケージ化して販売する取り組みもはじめた。

マナウスのレストラン「Caxiri」では、ヤノマミのキノコのリゾットなど、アマゾン地域の森の食材がメニューに登場する(写真:佐藤有美)

パッケージ化した商品はマナウスのいくつかのお土産物店などで購入できる(写真:佐藤有美)

西洋的な食文化が浸透し、自分たちの文化には価値がないと思わされてきた先住民族と向き合い、ノエミアさんは伝え続ける。自然を守りながら森とともに暮らす、あなたたちのあり方は素晴らしい。イモやキノコにこそ価値があるのだ、と。

ヤノマミ民族のリーダー、ダビさんに『Ariá』の絵本を手渡す。ポルトガル語とトゥカノ語(Linklado使用)で出版された『Ariá』は、2025年度のアカデミック・ジャブティ賞にて、科学コミュニケーション部門の最終候補10作品とイラストレーション部門の最終候補5作品に選出。ノエミアさんと数々の絵本を手がけてきたアジナ・アブレウさんがイラストを担当した。(写真提供:Noemia Kazue Ishikawa)

“金” より “菌” が大切

価値観の転換がひらく未来

この連載をはじめる前、関わる全員で共有した記事があった。

そこには、先住民族が持つ「伝統の生態的知識(Traditional Ecological Knowledge = TEK)」こそが、いま世界の科学者たちが学ぶ知の源であり、先住民族との共同研究も増え、気候危機の解決に向けての鍵になりうるものだと紹介されていた。

グリーンズでは近年「リジェネレーション(環境再生)」という言葉を掲げ、自然の一部として生きてきた先住民族の暮らしは「まだ失われていないリジェネレーション(再生的な暮らし)」だと捉えている。その観点から世界を見ていくために、この連載を立ち上げ、ヴァンダ・ウィトトさんと出逢い、下郷さとみさんに学び、森の生態系と彼らの精神性や世界観のこと、そして先住民族の科学と呪術のことなどを、語り合ってきた。

だから、科学者であるノエミアさんと時間を過ごしながら、私の頭の中には常にこの問いが渦巻いていた。

「先住民族から、私たちは、現代社会は、何を学べるのか?」

何度も何度もしつこく、言葉を変えながら繰り返し尋ねたけれど、ノエミアさんの反応は、それを根底から問い直すようなものだった。

ノエミアさん さんざん奪っておいて、今さら “教えてください” なんて、ズルすぎると思うのね。お金持ちの国ほど資源を無駄遣いして自然にダメージを与えてきたのに、今になって、救われるための答えがアマゾンにあるって期待するのはおかしいと思うの。私は、そんな人間にはなりたくない。

(写真:佐藤有美)

アマゾンは、自然科学研究の最前線になった。

けれどその実態は、“奪いながら、救われようとする” という矛盾の上に成り立っている。ノエミアさんの言葉には、アマゾンの森や先住民族に対する一方的な依存心や搾取の構図への強い怒りと、主体的に問題解決に向かおうとする決意が滲んでいた。

ノエミアさん なぜ今、 “菌” が “金” より値打ちがないのか。日本人にとっては同じ “きん” と発音するこの言葉がわかりやすいと思ってるの。本当にアマゾンのことを心配しているのなら、まず自分たちが金(ゴールド)を使わないでほしい。今の経済システムでは、金が豊かさの象徴のようになっているでしょう。その価値観が根本から変わらなければ、この状況は永遠に変わらない。

ヤノマミのダビさんが何度も私に聞くの。「先住民じゃない人たちはどうして金が好きなの?食べられないし、飲めないし、着れないし、なぜ値打ちがあるの?」って。

ブラジル国立アマゾン研究所に属するノエミアさんの元には、「アマゾンの森を守るために “何か” 力になりたい」という相談が世界中から次々と寄せられる。政府や企業のパフォーマンスのために、アマゾンへの支援が利用されることも少なくない。しかし、金銭的な支援をする前に、金に価値が置かれる社会の構造そのものを問い直す必要がある。多くが投資用や宝飾品にまわり、生活に直接必要なものはごく一部にすぎないにもかかわらず、実際、金の採掘によって森林が破壊され、水銀汚染などによる深刻な健康被害が出ている。その現状を変えなければ、森を守ることもできない。

経済主義の象徴である “金” よりも、生命を循環させる “菌” に重きを置く価値観へ。もはや、この転換なくして未来を切りひらくことはできない。それは単にアマゾンを救うことに留まらず、私たち自身が豊かに生きる道をも照らしている。

(写真:佐藤有美)

ノエミアさんと一緒に、INPAに併設されている森の中を歩く。常にキノコを探しながら下の方を注意深く見て、時折止まっては写真を撮って、こんな話をしてくれた。

ノエミアさん 先住民はね、森を歩く時、常にどこに食べものがあるかを見てるんだよ。だから、一緒にこの森を歩くと「ノエミア、ここには食べものがないね〜」って、必ず言われるの。だからね、先住民の目からみた森を再現する森の博物館をつくりたいって、思っているの。

(写真:佐藤有美)

木の根っこと根っこをつないでいるのは “菌” 。

菌類は、“意図”を持って動いている。

ノエミアさんが教えてくれた通り、目には見えないところで生命を支え、静かに未来を育んでいる “菌”。私たちはその菌たちの恩恵を受けながら生きている。

そして、ノエミアさん自身も、きっと菌類の “意図” によって導かれ、過去と未来をつなぎ、先住民族と私たちとの架け橋になり、ブラジルと日本とをつないでいる “菌”、そのものだ。

写真を撮られることを嫌う先住民族もいることから、ノエミアさんの著書は絵本も多い。アジナ・アブレウさんが描く、絵本の中でもキノコを求めてあちこち旅するノエミアさん(写真:佐藤有美)

(企画:小倉奈緒子、佐藤有美)

(編集:村崎恭子)

WACOCA: People, Life, Style.