冒頭の画像はSF映画のワンシーンではない。これはハーバード大学の研究チームが開発した、太陽光だけを浴びて地球上空の未知の領域「中間圏」に浮遊し続けるデバイスのイメージだ。150年前から知られる物理現象「光泳動」を鍵に、気候変動の謎や火星探査の未来を塗り替える可能性を秘めたこの驚くべき技術について、本稿では少し掘り下げてみていきたい。

未知なるフロンティア「無知圏」への挑戦

私たちの頭上、はるか上空には、科学者たちにとって長年の謎に包まれた領域が存在する。高度約50kmから100kmに広がる「中間圏(mesosphere)」だ。ここは、ジェット旅客機が到達できる高度をはるかに超え、気象観測気球もたどり着けない。一方で、人工衛星が安定して周回するには大気の抵抗が大きすぎる。

この「到達困難な領域」は、その謎多き性質から、一部の科学者たちに「無知圏(ignorosphere、)」という、半ば冗談めかした、しかし的確な呼び名で呼ばれてきた。

だが、この領域は単なる空白地帯ではない。気候変動の影響を敏感に映し出す「炭鉱のカナリア」としての役割を担うと考えられているのだ。中間圏に現れる極中間圏雲(夜光雲)は、温室効果ガスによる水蒸気や温度の微細な変化に極めて敏感に反応する。また、太陽からの強烈なエネルギーは主にこの領域で地球大気と衝突し、オーロラを生み出し、時には地上の電力網や通信網を脅かす地磁気嵐の引き金となる。

しかし、その重要性にもかかわらず、観測手段は極めて限られていた。観測ロケットによる瞬間的なデータ取得は可能だが、継続的な滞在は不可能。まさに科学的探査における「魔の領域」であり、気候モデルの精度向上を阻む大きな壁となっていた。このフロンティアをどうすれば開拓できるのか。長年の問いに、ハーバード大学の研究チームが驚くべき答えを提示した。燃料もエンジンも、そして可動部品すらない、光の力だけで浮遊するデバイスである。

150年の時を経て蘇る物理学「光泳動力」

この革新的なデバイスの心臓部にあるのは、19世紀後半に発見された「光泳動(Photophoresis)」という、一風変わった物理現象だ。

多くの人が、理科の実験室などで「クルックスのラジオメーター」を見たことがあるかもしれない。真空に近いガラス球の中で、片面が黒く、もう片面が白い羽根車が、光を当てるとクルクルと回りだす、あの不思議な装置である。これが光泳動力の最も有名なデモンストレーションだ。

(Credit: Hustvedt, CC BY-SA 3.0)

その原理はこうだ。

希薄な気体(低圧環境)の中で物体に光を当てると、光を吸収しやすい面(例えば黒い面)は、反射しやすい面(白い面)よりも温度が上昇する。気体分子は、この「暖かい面」に衝突すると、より多くのエネルギーを得て勢いよく跳ね返る。一方で、「冷たい面」に衝突した分子は、それほど勢いよくは跳ね返らない。

この無数の分子が跳ね返る勢いの差が、結果として物体全体を「冷たい面」から「暖かい面」の方向へと押し出す力(運動量)を生み出す。これが光泳動力である。

地上のような高圧環境では、この力は空気抵抗に比べてあまりにも微弱なため、私たちはその存在に気づくことすらない。しかし、空気が極めて希薄な中間圏では話が違う。ここでは、このかすかな力が、超軽量な物体を重力に逆らって持ち上げるのに十分な揚力となり得るのだ。

ハーバード大学SEAS(応用科学・工学大学院)の博士課程学生だったBen Schafer氏と、彼の指導教官であったDavid Keith教授(現シカゴ大学)らは、この150年近く「科学的な珍品」と見なされてきた現象に、中間圏探査の鍵を見出したのである。

Schafer氏は、「私たちは、光を当てると非常に軽い物体を浮遊させることができる、この奇妙な物理メカニズムを研究しています」と語る。「この現象は通常、作用する物体のサイズや重量に比べてあまりにも弱いため、私たちは普段それに気づきません。しかし、私たちは構造物を非常に軽量に作ることができるため、光泳動力がその重量を上回り、結果として飛ぶのです」。

ナノテクノロジーが紡ぐ「光の翼」の構造

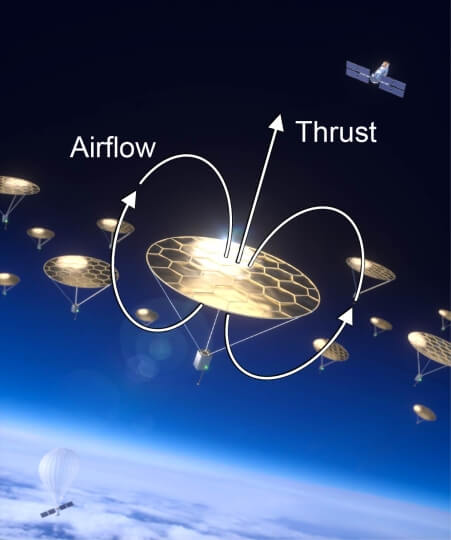

光泳動を利用した飛行装置周辺の空気の流れ。(Credit: Ben Schafer and Jong-hyoung Kim)

理論はあっても、それを実現する物体を作ることは容易ではなかった。この構想が現実のものとなった背景には、近年のナノファブリケーション技術の目覚ましい進歩がある。研究チームは、この技術を駆使して、光泳動力を最大化する精密かつ超軽量な構造物を設計・製造することに成功した。

デバイスの構造は、驚くほど独創的だ。

基本構造: 人間の髪の毛の約1000分の1という極めて薄い、2層のセラミックアルミナ(酸化アルミニウム)製ウエハー(薄い円盤)で構成される。この2つの層は、微細な柱(フィラメント)によってサンドイッチ状に接続されている。

非対称な熱吸収: 上層は透明で光を透過させるが、下層の裏面にはクロムの薄膜がコーティングされている。これにより、太陽光は上層を通り抜け、下層のクロムに吸収されて熱を発生させる。結果として、デバイスの下側が暖かく、上側が冷たいという明確な温度差が生まれる。

効率的な揚力の生成: ここに、このデバイスの真の革新性がある。2つの層には、無数の微細な穴(perforations)が開けられているのだ。この穴を通して、上部の冷たい領域にあるガス分子が下部の暖かい層へと流れ込む。そして暖められた分子が勢いよく下方向に放出されることで、ヘリコプターのローターが空気を下に押し出すように、強力な上向きの揚力を生み出す。

この「穴のあいた二層構造」は、先行研究からの大きな飛躍だった。ペンシルベニア大学のIgor Bargatin教授のチームも同様の研究を進めていたが、彼らの設計は中空のチューブで層を繋ぐ、より複雑なものだった。Schafer氏らの設計は、よりシンプルでありながら、驚くほど効率的だったのだ。バルガティン教授自身も、Schafer氏らの設計が機能するとは考えていなかったと認めており、その成果を称賛している。

実験室で証明された「浮遊」の瞬間

理論と設計が完成しても、それが実際に機能するかは別問題だ。研究チームは、ハーバード大学のJoost Vlassak教授の研究室に、中間圏の環境を忠実に再現する低圧チャンバーを構築した。

照明に照らされて飛行する実際の構造物のタイムラプス写真。 (Credit: Ben Schafer, Jong-hyoung Kim, and Gyeong-Seok Hwang)

実験の詳細は、この研究の成功を物語っている。

環境: チャンバー内の気圧を26.7パスカルに設定。これは、地表から約60km上空の気圧に相当する。

デバイス: 直径1cmの試作品が使用された。

光源: 実際の太陽光の約55%の強度の光(LEDとレーザー)を照射。

Schafer氏がスイッチを入れた瞬間、理論は現実のものとなった。デバイスは静かに、しかし確かにチャンバー内で浮き上がったのだ。ほんの一瞬でひっくり返ってしまったものの、その浮遊は、光泳動力が中間圏で実際に機能することを世界で初めて実証した歴史的な瞬間だった。

「これは、より大きな光泳動力構造を構築し、実際に大気中で飛ばせることが示された初めての事例です」とKeith教授は語る。「それは全く新しいクラスのデバイスへの扉を開きます。受動的で、太陽光を動力源とし、我々の上層大気を探査するために独自に適したデバイスです」。

気候科学から火星探査まで、拓かれる無限の可能性

この小さな円盤が秘める可能性は、大気科学の領域をはるかに超えて広がる。

1. 気候科学と天気予報の革命

最大の期待が寄せられるのが、気候科学への貢献だ。デバイスに超軽量のセンサーを搭載すれば、これまでブラックボックスだった中間圏の風速、温度、圧力、水蒸気量といった重要なデータを継続的に収集できる。これらのデータは、気候変動予測モデルや日々の天気予報の精度を飛躍的に向上させるための、まさに「失われたピース」なのである。ヘリオ物理学者のRuth Lieberman氏は、このデバイスを「ゲームチェンジャー」と呼び、「日々の天気予報の一環として、これらのデバイスのグローバル艦隊が1日に数回打ち上げられる様子を思い描くことができる」と期待を寄せる。

2. 次世代通信ネットワーク

研究チームは、このデバイスを通信プラットフォームとして活用することも視野に入れている。多数のデバイスを中間圏に展開することで、一種の「浮かぶアンテナアレイ」を構築できる。これは、SpaceX社のStarlinkのような低軌道衛星コンステレーションと比較して、地上に近いために通信遅延が格段に少ないという利点を持つ。防衛分野や、災害時の緊急通信インフラとしての応用も考えられるだろう。

3. 惑星探査の新手法

この技術の応用範囲は、地球に留まらない。火星の希薄な大気は、地球の中間圏の環境と非常によく似ている。つまり、このデバイスは火星探査の新たなツールとなり得るのだ。シカゴ大学の地球物理学者Edwin Kite氏が指摘するように、現在の火星周回探査機は下層大気の詳細な観測が苦手としてきた。この軽量飛行デバイスの群れを投入すれば、火星の風速や気象条件に関する継続的なデータを地球に送り届け、火星の気候の謎を解き明かす一助となるかもしれない。

実用化への道のりと「ワイルド・ウェスト」

もちろん、この技術がすぐに実用化されるわけではない。いくつかの課題が残されている。

現在の試算では、直径6cmのデバイスで、約10ミリグラムのペイロード(搭載物)を高度75kmまで運ぶことができる。これは砂数粒ほどの重さに過ぎないが、最新のマイクロエレクトロニクス技術をもってすれば、小型のセンサーや通信パッケージを搭載するには十分な量だ。

また、太陽光が動力源であるため、夜間の挙動も課題となる。デバイスは夜間に高度を落とすが、研究チームの計算によれば、地球自身が放出する赤外線によってある程度の浮力を得られ、完全に落下することなく、夜明けとともに再び上昇することが可能だとされる。

これらの課題を克服し、商業化を目指すため、Schafer氏はAngela Feldhaus氏と共にスピンオフ企業「Rarefied Technologies」を設立した。彼らの次の目標は、デバイスにリアルタイムでデータを送信できる通信機能を統合し、数年以内に実際の大気中での飛行試験を行うことだ。

興味深いことに、この革新的な研究は、科学政策の厳しい現実にも直面している。『Science.org』の報道によれば、気候変動を監視する複数のNASAの衛星ミッションが予算削減の対象となっており、Schafer氏のような研究者は、公的資金だけでなく民間セクターからの支援も模索しているという。

それでも、この技術が持つ可能性は計り知れない。Schafer氏自身が語るように、この研究は、未知の領域へと踏み出す科学の興奮そのものだ。

「この研究が楽しいのは、この技術が大気の全く未踏の領域を探査するために使われる可能性があるからです。以前は、そこを持続的に飛べるものは何もありませんでした。応用物理学の観点から言えば、少しワイルド・ウェスト(未開拓の荒野)のようです」。

150年前の物理学の好奇心から生まれた光の翼は、今、ナノテクノロジーの風を受け、人類がいまだ知らぬ大気の荒野へと飛び立とうとしている。その小さな円盤が持ち帰るであろう知見は、私たちの地球、そして未来の惑星探査の姿を、根底から変えることになるかもしれない。

論文

参考文献

WACOCA: People, Life, Style.