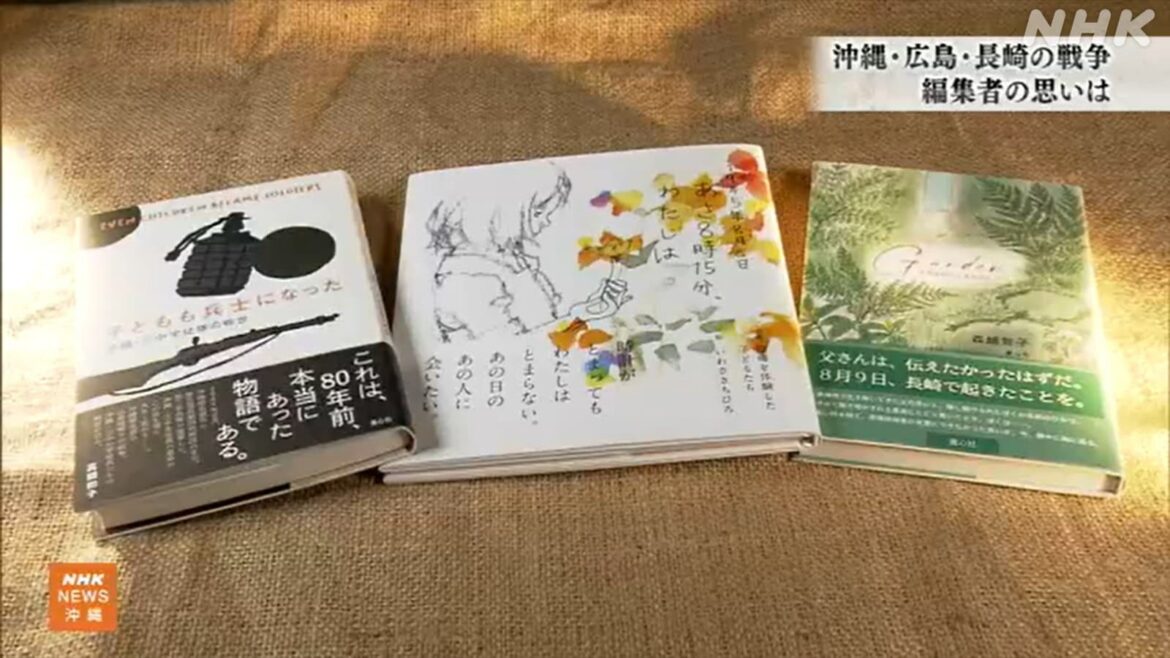

戦後80年のことし、東京の出版社から沖縄、広島、長崎の戦争について書かれた3冊の本が刊行されました。企画した編集者の思いとは。

(NHK沖縄 西銘むつみ記者)

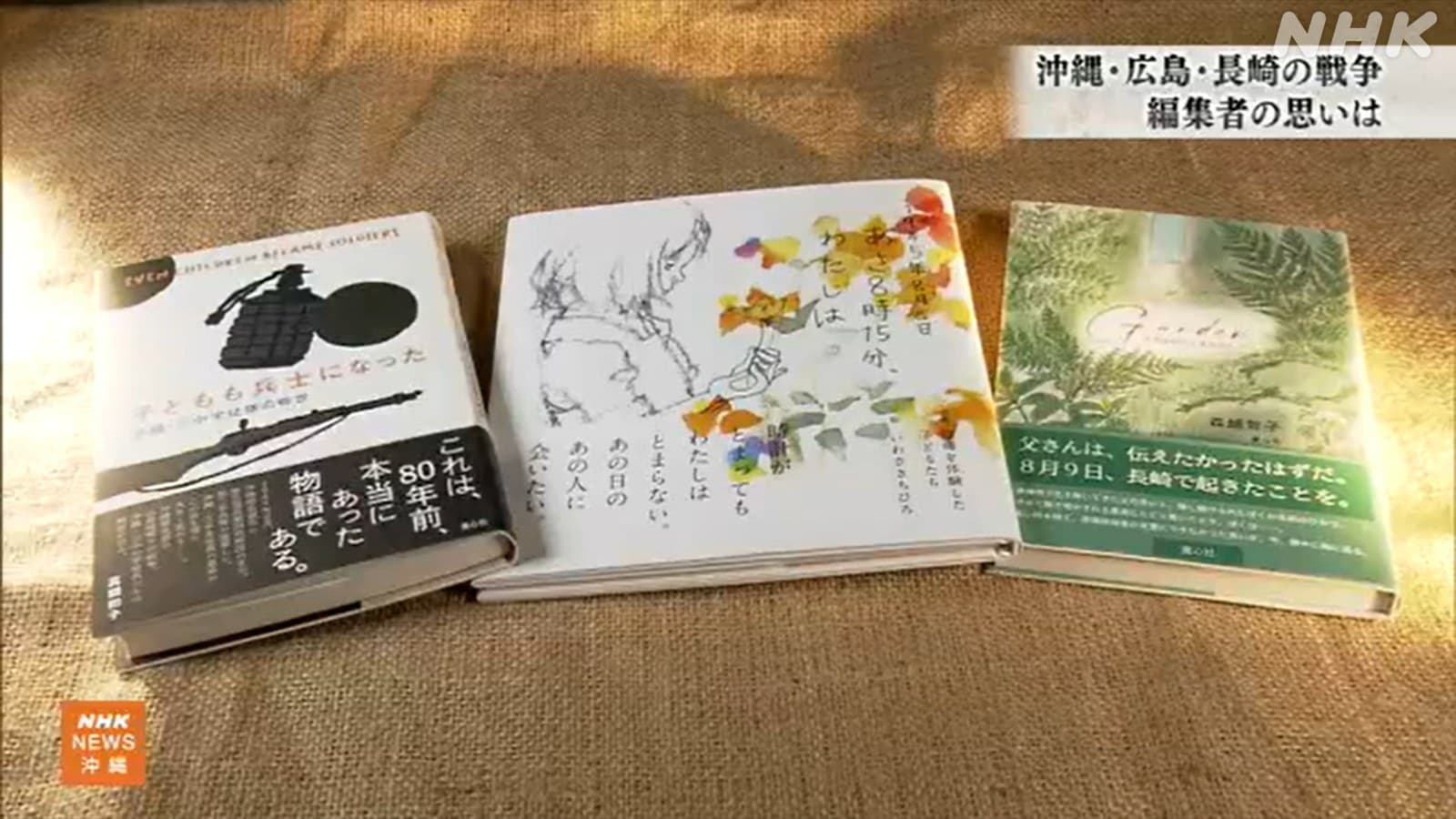

戦後80年の新刊3冊

ことし、ある出版社から3冊の本が刊行されました。沖縄戦に動員された子どもたちを描いた本。8月6日に原爆が投下された広島の子どもたちの証言をやわらかな絵とともにつづった1冊。そして、8月9日に被爆した長崎の子どもたちについての本です。

刊行を企画した出版社の編集長、橋口英二郎さんです。戦後80年に、この3冊を出した背景には創設時から受け継がれてきた思いがありました。

平和を願う出版、子どもたちにそれを届けるという理念で始まった会社なので、何か世に問う形で、やっぱり出さなければいけないんじゃないかなって。

「国策紙芝居」との決別

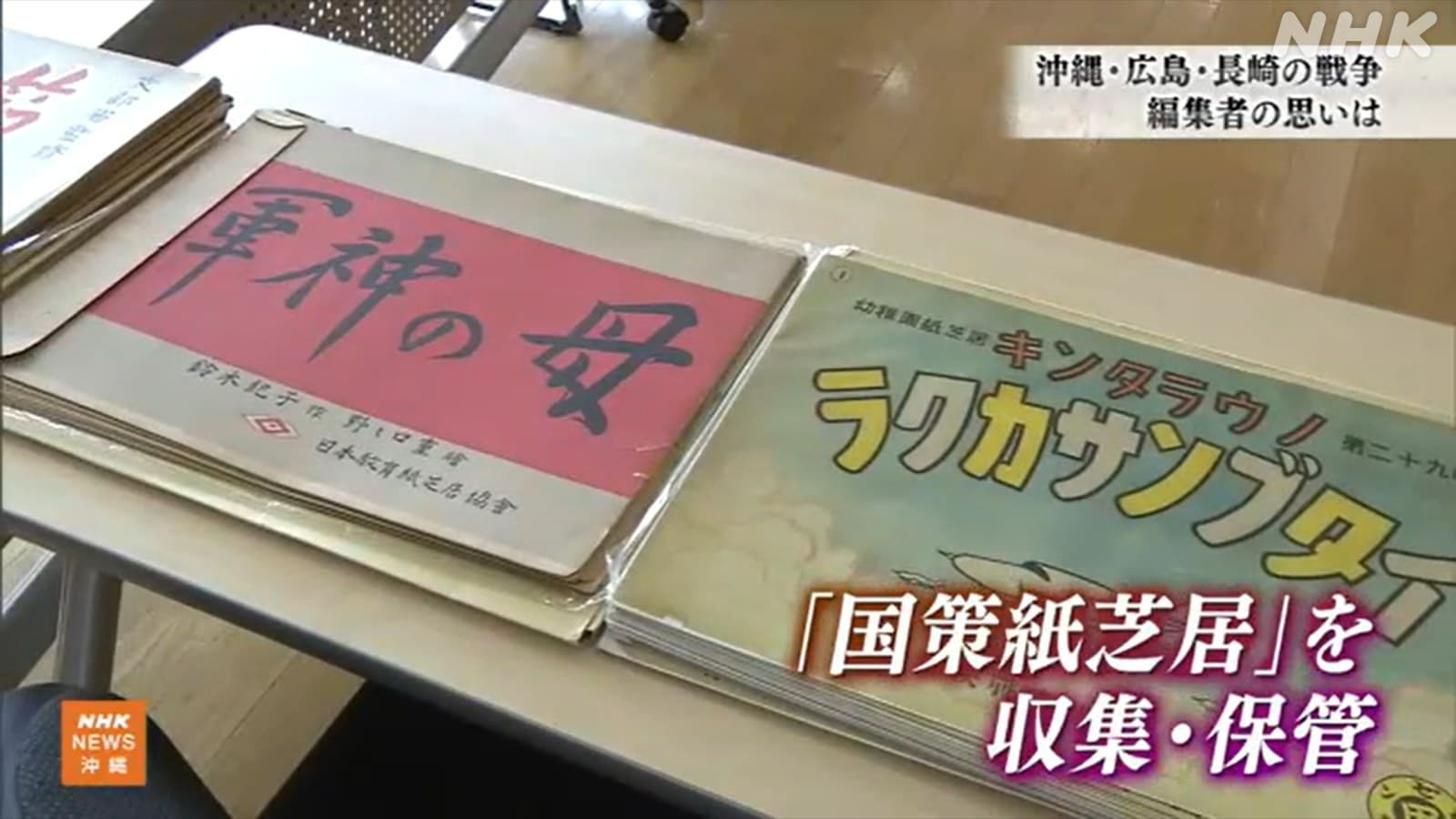

この出版社が創設されたのは終戦から12年後。以来、子ども向けの本をつくり続けてきました。紙芝居の読み聞かせができるホールの裏には、紙芝居の保管スペースがあります。

会社の創設当初からの紙芝居がずらっと並んでいます。出版社が最初に作ったのは紙芝居。なぜ、紙芝居だったのか。

この出版社では、同じスペースに、国内で出回っていた戦時中の「国策紙芝居」を収集して保管しています。子どもが戦死しても健気に暮らし続ける母親を描いた紙芝居は、戦意を高揚し犠牲に耐えることを呼びかけるため利用されていました。

こうした戦意高揚に加担した出版物から決別するという思いで戦後、立ち上げたのが、この出版社だったのです。

決して、もう二度と紙芝居をそういう戦争のためには使わせない、それから、紙芝居で届ける内容もやはり子どもたちに向けて大事なもの大切なものを作品に込めて作るんだと。

子どもから大人まで手にしてほしい本

戦後80年のことし、橋口さんが取り組んだのが、子どもから大人まで手に取りたくなるような本を作ることでした。

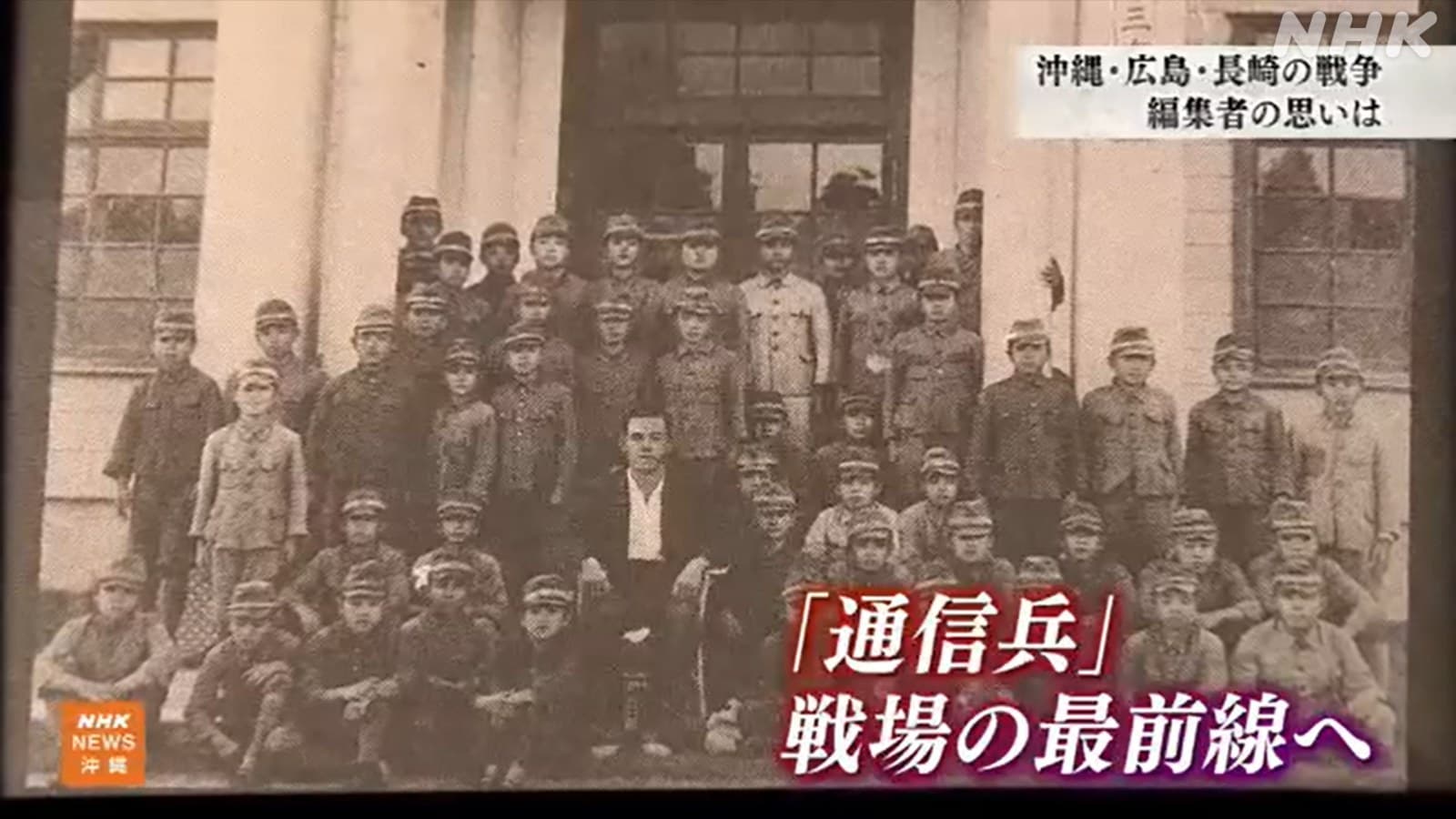

沖縄戦の本は、洋書を思わせるような白と黒のシンプルな表紙をあつらえました。中身は、10代で沖縄本島北部の戦場に駆り出された旧制県立第三中学校の学徒隊の体験を、詳細な聞き取りをもとに描いています。

上陸し迫りくるアメリカ兵の動向を伝えるため最前線に立たされた「通信兵」の少年たちの証言は、松の大木によじ登り電話線をつないでいく場面や、敵機が飛んで来ると木にしがみついて息を殺して飛び去るのを待ち、アメリカ兵の操縦士の目や鼻がはっきり見えるほどだったことなどが記され、切迫した戦場の様子が伝わってきます。

そして、爆風で飛ばされ即死した学友のことや、通信兵だったはずの自分たちが敵陣に突撃するよう命令され、仲間が次々と命を落としていく様子も書かれています。

沖縄戦では、三中を含むおよそ2000人が学徒隊として動員され、このうちの半数近くが犠牲になったとされています。

編集者自身のこともモデルに

長崎の本は、父の少年時代の被爆を知らずに生きてきた息子が、父の死後、その事実を知るという物語です。

当時、長崎で旧制中学の生徒だった橋口さんの父親も、生涯、被爆者健康手帳を持ち続けていました。原爆のさく裂後に爆心地近くを訪れ入市被爆したのです。

病院に行くときは、この手帳と一緒に行っていたんでしょうからね。いつこの症状が悪い方に振るのかってドキドキしながら毎回行っていたと思います。

橋口さんの家族の体験は、本のモデルにもなりました。編集者がモデルになることへの迷いもありましたが、ある思いが橋口さんの背中を押しました。

長崎のことってなかなか作品としては残っていないし、出てもいないような気がします。長崎の被爆のことはいつか仕事にしなければいけないという気持ちはあったし、自分の年齢的にも、語らなければいけない時期なんじゃないかなと考えた。

本の持つ力

本の終盤には、橋口さん自身の思いが投影されているという、父親の墓参りのシーンがあります。

「乗り越えて繋がれてきた命のその積み重ねの上に存在している。だから、人間の上に起きたことに関係ないことなんてない」

あの戦争から80年。当時の体験を語れる人は、いま、ごくわずかです。

しかし、橋口さんは、本が持つ記憶継承の力を信じています。

子どもの質問って予想もつかないところからきます。彼らにとっては世の中のすべてのことは、あれは何?どうして?っていうことで満ちあふれていますから、戦争のことも同じだと思います。親と子が、子どもと大人が1つの本を間において、話し合って読み合って、意見を交換し合って対話して、考えていくということは、やっぱりこれからなくなるはずはないですよね。

取材後記

橋口さんによると、沖縄戦についての本はすでに重版になっているということです。ことしは複数の出版社が戦争をテーマにした本を相次いで出しています。こうした本を手に取ることで、私たち自身も戦争の記憶を継承していきたいと思います。

WACOCA: People, Life, Style.