宮崎県宮崎市のデル・テクノロジーズ宮崎カスタマーセンター

宮崎県宮崎市のデル・テクノロジーズ宮崎カスタマーセンター

デル・テクノロジーズは、宮崎県宮崎市に、宮崎カスタマーセンターを開設している。勤務している約400人はすべて同社の正社員であり、法人向けおよび個人向けのテクニカルサポートの提供と、電話やWebなどを活用した営業活動を行なっている。

本誌では、宮崎カスタマーセンターの様子を何度かレポートしてきた経緯があるが、今回の現地取材は、コロナ禍を挟んで実に6年ぶりとなった。コロナ禍では全社員が在宅勤務に移行したこともあったが、現在は在宅勤務と出社を併用し、24時間365日の稼働体制を敷いている。

また、2022年以降は、生成AIやマシンラーニングなどを活用したサポート体制の強化に乗り出しているほか、2024年3月にはオフィスを全面的にリニューアルし、約1年をかけて働きやすい環境を整えた。

デル・テクノロジーズで宮崎カスタマーセンター長兼CSGサポートサービスエリアマネージャーを務める林田匡史氏は、「最も重視しているのは顧客満足度である。エンジニア全員でサポート品質の向上に取り組んでいる。全員が正社員だからこそ実現できる強みが、宮崎カスタマーセンターにはある」と胸を張る。

新たな宮崎カスタマーセンターの様子をレポートする。

デル・テクノロジーズで宮崎カスタマーセンター長兼CSGサポートサービスエリアマネージャーを務める林田匡史氏開設から20年。リニューアルで過ごしやすく

デル・テクノロジーズで宮崎カスタマーセンター長兼CSGサポートサービスエリアマネージャーを務める林田匡史氏開設から20年。リニューアルで過ごしやすく

デル・テクノロジーズが、宮崎カスタマーセンターを開設したのは、2005年11月であり、今年は20周年を迎えることになる。

JR宮崎駅から徒歩で約10分、宮崎ブーゲンビリア空港からも車で約15分という距離にある。宮崎駅から続く高千穂通りに面し、宮崎市の中心的な繁華街にも近い。

宮崎カスタマーセンターが入居するのはカリーノ宮崎と呼ばれる商業施設で、かつては地元百貨店の宮崎寿屋が入居していた。9階建ての市内中心部の商業施設であり、その中央部となる4階、5階の2フロアを、カスタマーセンターに使用している、極めて珍しい拠点だと言えるだろう。

社員の約半分が宮崎県出身者であり、「宮崎県民ならではのホスピタリティあふれる人材たちが、お客様のサポートを行なっている」と、林田センター長は語る。

建屋そのものは、約50年前に建設されたが、デル・テクノロジーズでは、2023年から約1年をかけて、2フロアを全面的にリニューアルし、2024年3月から新たなオフィス環境で稼働している。

リニューアルのテーマは「OASIS」。未来的な空間に、有機的な要素を取り入れるとともに、緑や木目などを取り入れて、休憩時間にはリラックスしやすい環境を整えた。

【おわびと訂正】初出時にリニューアルテーマについて誤植がありました。おわびして修正させていただきます。

従来は直線的な通路で構成していたが、新たなオフィスでは通路に角度をつけて、入り組んだ小径を歩くような構造にしている。「宮崎県の観光地として知られる高千穂峡をイメージした」という。

まずは写真で、リニューアルした宮崎カスタマーセンターの様子を見てみよう。

外部に回さず社員が直接サポート

現在、デル・テクノロジーズの組織は、サーバーやストレージなどのエンタープライズ事業を行なうISG(インフラストラクチャー・ソリューション・グループ)と、PCやワークステーション、周辺機器などの法人向け、個人向け製品の事業を行なうCSG(クライアント・ソリューション・グループ)で構成している。

宮崎カスタマーセンターでは、これらのすべての製品のテクニカルサポートを提供している。宮崎カスタマーセンターのテクニカルサポートチームには、電話やSNS、チャットなどを通じて、多岐に渡る問い合わせが寄せられる。

「使い方が分からない」という簡単なものから、「PCの調子が悪い」という理由が分からないトラブル、「修理が必要」といった深刻なトラブルなどさまざまである。

宮崎カスタマーセンターのエンジニアは、自らが持つナレッジやサポートサイトの情報、各種デジタルツールを活用しながら、的確に対応。解決方法を提案する。また、故障の調査や修理が必要な場合には、出張修理指示や部品配送指示を出す。

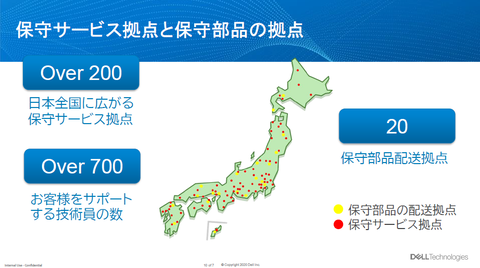

ここでは、日本全国200カ所以上の保守サービス拠点と連携。20カ所の保守部品配送拠点から部品を短期間に配送し、700人以上のエンジニアが顧客のもとに出向いて、出張修理を行なうことになる。

「一般的なコールセンターの場合には、契約社員や派遣社員が一次窓口として対応し、必要に応じて担当部署に転送するといったことが行なわれるが、宮崎カスタマーセンターでは、正社員が直接受けて、社内のナレッジシステムを利用して、適切に回答したり、故障要因の切り分けを行なったりするほか、修理の手配までを責任を持って行なう。正社員をエンジニアと呼んでおり、エンジニアによる直接サポートが、最大の特徴になる」とする。

ユーザーからの問い合わせがあると、まずは、レベル1エンジニアが対応するが、ここでほぼ解決を図れるようにしているという。また、ここで解決ができなかった技術的な問題については、レベル2エンジニア、レベル3エンジニアに、エスカレーションして対応することになる。それでも解決が図れない場合には、工場や品質管理部門とも連携して対応することになるという。

技術以外の問題の場合には、クオリティリードやチームリーダーにエスカレーションして対応。Pro Supportの契約者の場合は、カスタマーインシデントマネージャーが直接対応することになる。

社員のレベルを上げる仕組みを導入

宮崎カスタマーセンターでは、正社員であるエンジニアに対する教育投資にも積極的だ。

採用した正社員に対しては、デル・テクノロジーズが設定したトレーニングを、6週間をかけて受講。PCの基礎や製品知識から学習し、顧客への対応姿勢や話し方、ツールの活用方法も学習。ロールプレイングや技術試験を通じて、エンジニアとして、電話での対応が行なえるように育成する。

2025年4月に入社した社員は、7月中旬から顧客対応を開始したところだという。また、実際に顧客対応を開始した後も、スキルアップトレーニングやブラッシュアップトレーニングを随時実施し、継続的に対応品質の向上を図る。

「正社員として採用し、育成するため、細かい指導ができる。基礎学習が完了した後も、マネージャーと定期的に1対1のコミュニケーションを行なう場を用意するほか、新人と先輩がタッグを組むメンター制度や、各種資格取得の支援など、社員1人1人のスキルアップに向けた支援を行なう」とする。資格取得に必要な費用は会社が補助するという。

資格の取得については、デル独自のDell Technologies Proven Professionalと呼ぶ認定資格や、CompTIAによる公的資格、AzureやAWS、VMware、レッドハットといったベンダーによる認定資格などが対象になっている。

さらに、社員表彰制度を実施しており、エージェントランキングや、四半期ごとのアワード表彰のほか、独自のポイント褒賞システムであるInspireを利用して、社員同士が感謝を伝え合うことでポイントを加算。受賞者はポイントを蓄積し、これを利用することで、買い物や旅行ができるという仕組みも用意している。なお、Inspireは、宮崎カスタマーセンターだけでなく、全社的に取り組んでいるプログラムだ。

宮崎カスタマーセンターによるテクニカルサポートの仕組み

宮崎カスタマーセンターによるテクニカルサポートの仕組み 日本全国をカバーする保守サービス拠点と保守部品拠点

日本全国をカバーする保守サービス拠点と保守部品拠点 エンジニアのトレーニングの仕組み

エンジニアのトレーニングの仕組み 資格取得者を壁に掲示しているさまざまなサポートを用意

資格取得者を壁に掲示しているさまざまなサポートを用意

CSG(クライアント・ソリューション・グループ)では、PCのブランド戦略を一新し、同時にサポートについても刷新している。

営業時間内にハードウェアのサポートを受けられる「Basic Support」のほか、個人向けPCでは、24時間365日対応のエキスパートによるサポートやオンサイト修理が受けられる「Dell Care Plus」がある。

そして、Dell Care Plusでのサービスメニューに加えて、落下や液体こぼれ、サージ電流といった事故に対する修理を行なうアクシデンタルダメージへの対応のほか、ウイルスやマルウェアの駆除、パソコンの安定性や接続性、高速性を自動的に維持する自動パフォーマンスブーストなどを提供する「Dell Care Premium」を用意。

法人向けPCでは、コマンドセンターによる監視と危機管理、連携したサードパーティソフトウェアのサポートなどを提供する「Dell ProSupport」、アクシデンタルダメージへの対応や専任テクノロジサービスマネージャー(TSM)によるサポートなどを提供する「Dell ProSupport Plus」で構成している。

2025年10月14日には、Windows 10のサポート終了を迎えているが、宮崎カスタマーセンターでは、これに併せて、買い替えた新たなPCの設定などに関する問い合わせが増加すると想定。そこから約1週間は、1.2倍~1.5倍に増員して、サポート対応を図るという。

だが、かつてのWindowsのアップグレード時に比べて、チャットやSNSでの問い合わせや、サイトやアプリを利用してユーザー自身で解決するといったケースも増えており、電話による問い合わせ比率が減少。以前ほど集中して人員を配置する必要はないようだ。

デル・テクノロジーズでは、サービスブランドの名称を刷新している生成AIを積極的に活用して効率化

デル・テクノロジーズでは、サービスブランドの名称を刷新している生成AIを積極的に活用して効率化

宮崎カスタマーセンターのエンジニアを支える新たな「武器」になっているのが、最新テクノロジを活用したツール群の数々だ。

グローバルのサポート拠点において、共通的に利用しているものを、日本でも2022年以降、順次、導入を進めており、生成AIやマシンラーニングを積極的に活用している。

たとえば、Gen AI Case Summaryは、顧客情報管理ツールと位置づけており、AIが過去の障害や修理履歴をサマライズし、状況の把握と継続的な対応を実現する。「2024年から導入しており、これまでの対応履歴をもとに、対応するエンジニアが変わってもスムーズに継続対応ができる。ベースにはSalesforceを利用している」という。

Case Intelligence Dashboard(CID)は、2022年から導入している案件管理ツールで、複数の案件を一括で管理し、AIを通じた進捗管理と対応優先順位の把握、フォローアップの指示を行なう。過去の修理回数、入電回数をAIが把握して、迅速な対応が必要に場合にはアラートを出すといったことも行なう。

また、Digital Tech Console(DTC)は、2023年に導入。Next Best Actionツールにより、迅速に、正確な解決策を提示する。障害の切り分けなどについてもサポートしてくれる強い味方だ。

「画面が映らないという問い合わせの場合に、必要な確認作業を提示し、解決しない場合には別の解決策を提示する。以前は、エンジニアの知識によって、障害の切り分けを行なっていたが、このツールを活用することで、対応品質が高まるとともに、対応が均一化し、次の対応策も迅速に提案できる」という。

マシンラーニングを用いたVisual Listening(VL)では、目視検査では検出できないLCDの損傷を特定できるという。「画面に線が入っている、あるいは割れているといった不具合が見つかった場合には、お客様から画像を送信してもらい、VLが判断し、修理の可否を判別することができる」とした。

これらのツールは、継続的に機能追加を進めている。すでに決定しているものとしては、出張修理の手配を行なう際に、配送するパーツが正しく選択されているかどうかをAIが判断し、間違っていた場合にはアラームを発出する機能を追加するという。

ユーザー自身が利用できるツールの提供も行なっている。Virtual Assistant(VA)は、仮想アシスタントを通じて、セルフサービスソリューションを提供するもので、「Web上で、ユーザーの問い合わせにボットが対応し、簡単な問い合わせは、ここで解決ができるようにしている。解決しない場合には、VAの画面からエンジニアに連絡し、直接対応をしてもらうことが可能になっている」という。

今回の説明の中で最も時間を割いて説明したのが、AR ASSISTANTである。2022年から提供を開始しているもので、拡張現実を使用することで、ユーザー自らが内部パーツを交換する方法を、視覚的な情報をもとに支援するというものだ。

アプリは、スマホでダウンロードが可能で、パーツの交換を行なうPCの機種を選定し、交換するパーツを選択した後、スマホのカメラをかざすと、画面上にARで交換方法を画像で表示し、それに従って交換するすればいい。

「従来は、Webから資料をダウンロードし、パーツの交換手順を確認してもらっていたが、AR ASSISTANT によって、ARを使って視覚的に支援できるようになった。まずは、動画によって、作業全体の流れを確認した後、PCにカメラをかざすだけで、どのネジを外すのか、どの部品を交換するのかといった手順を説明する。また、必要なドライバーや作業上の注意なども知らせてくれる。PCだけでなく、サーバーにも対応しており、画面上には仮想のラックも表示される。最新機種にも対応しており、対象機種は順次追加されている。アプリは、iOSとAndroidに対応しており、誰でも使うことができる。自ら部品を交換したいという際には最適なアプリである」とする。

●社員のやりがいにつながる制度

宮崎カスタマーセンターでは、成果主義を用いており、さまざまな指標を用いているが、その中でも、顧客満足度(Customer Experience)、効率性(Efficiency)、効果(Effectiveness)の3点の評価を重視している。

顧客満足度については、E-surveyを通じて、顧客サポートが完了した後に、ユーザーにメールを送付。0~10までの11段階で評価してもらい、コメントも入力してもらう仕組みを採用している。目指しているのは、顧客満足率90%以上だ。

「結果は毎日更新され、週単位、月単位、四半期単位でも傾向を確認でき、ランキングも出てくる。エンジニアもすぐに評価を見ることができるため、どこに満足しているのか、どこに不満だったのかといったことも確認できるだけでなく、自らの対応品質が、相対的にどの水準にあるのかを理解できる。また、7以上のスコアを得ても、ネガティブなフィードバックがあった場合には、その内容を調査し、必要に応じて、ユーザーにコールバックし、課題を抽出し、サービスの改善につなげている」という。

さらに、効率性では、より早く対応し、より早く解決することを追求。効果では、1回の問い合わせで問題を解決し、1回の修理で改善することを目指している。

「お客様から、エンジニアの名前をあげながら、感謝の言葉をいただくことがある。エンジニアのやりがいにつながっている」と述べた。

顧客満足度、効率性、効果の3点を重視している

顧客満足度、効率性、効果の3点を重視している 顧客満足率では90%以上を目指している

顧客満足率では90%以上を目指している 宮崎カスタマーセンターはコールセンターコンテントなどで表彰されている実績がある女性が活躍できる職場

宮崎カスタマーセンターはコールセンターコンテントなどで表彰されている実績がある女性が活躍できる職場

一方、宮崎カスタマーセンターでは、ワークライフバランスや女性活躍の推進にも取り組んでいる。

日本の拠点だけに留まらず、グローバルでどんな役職が求められているか、そこにはどんなスキルが必要なのかをといったことをオープンにし、職種、学歴、性別、年齢を問わずに登用。能力や顧客への貢献を評価する仕組みとしていることから、女性マネージャーを積極的に採用するといった動きが見られているのも特徴だ。

また、「計画的な休暇取得が可能であり、子育て世代も働きやすい環境を整えている」と説明する。

カスタマーセンターへの問い合わせ件数のデータや、営業部門の販売データなどをもとに、問い合わせが集中する日と、そうでない日を分析して予測。それに併せて、出社したり、在宅勤務したりするエンジニアを増員したり、減員したりといった対応を図っているという。

また、約2カ月前から、社員の休暇申請の希望を取り、それをシフトに反映するといったことにも取り組んでいる。社員の勤務体系にも配慮しており、夜間シフトや早朝シフト、日中勤務を組み合わせ、無理がないような勤務シフトに配慮していることも示す。

実は、デル・テクノロジーズには、グローバルでのシフト管理システムを持っているのだが、宮崎カスタマーセンターでは、9種類の複雑なシフト形態を採用していることから、Excelをベースにして、独自にシフト管理を行なっているという。「ここは、AIに任せたい作業の1つ」と、林田センター長は苦笑いする。

また、社員同士のメンター制度やコミュニティを設置したりといった活動のほか、社内でマッサージを受けられたりする福利厚生の充実などを図っている。2024年度には、宮崎市から、「ワークライフバランス・女性活躍推進事業者」として表彰されたという。

さらに、2012年6月から設置しているキャリアサポートセンターでは、障がい者雇用にも取り組んでいる。1年間の障がい者向けビジネススキル研修プログラムを通じて、業務スキルと安定した就労習慣を身につけ、プログラム修了後には、社内で雇用するなど、卒業生に対する就労支援を行なっている。これまでに33人が参加している。

地域活動に積極的に取り組む

地域貢献活動にも積極的に取り組んでおり、地元主催のイベントへの参加や、シティクリーン活動、募金活動などへの参加のほか、災害支援活動も積極的に行なっている。2016年に発生した熊本地震では、社員有志が、熊本県の被災地に出向き、複数回にわけて災害ボランティア活動に参加。瓦礫撤去などの作業を行なったという。

2024年の能登半島地震においては、災害によって被害を受けたPCなどに対して、特別修理サービスを提供。保証期間切れの場合でも、パーツの在庫状況によっては、宮崎カスタマーセンターのテクニカルサポートチームの個別判断によって無償対応を行なった。

なお、2024年8月には、最大震度6弱の日向灘地震が発生。それに併せて、宮崎カスタマーセンターでは、社内にある災害備蓄品を再確認したり、避難誘導班の再結成、入居しているカリーノ宮崎と避難プロセスを再構築したりするといったことを通じて、社員の安全を最優先する体制を整えているという。

デル・テクノロジーズの宮崎カスタマーセンターは、デルのPCおよびサーバー、ストレージ事業を支える重要な拠点であるのは明らかだ。また、20年間に渡る正社員の雇用によって、日本の拠点から日本のユーザーに対するサポートを継続しており、それが顧客満足度を高めることにつながっている。この数年の新たなツールの導入やオフィスのリニューアルによって、その取り組みはますます進化していると言っていいだろう。

外資系PCメーカーでありながらも、日本に根ざしたサポート体制を敷いていることは、デル・テクノロジーズの強みの1つと言ってよさそうだ。

WACOCA: People, Life, Style.