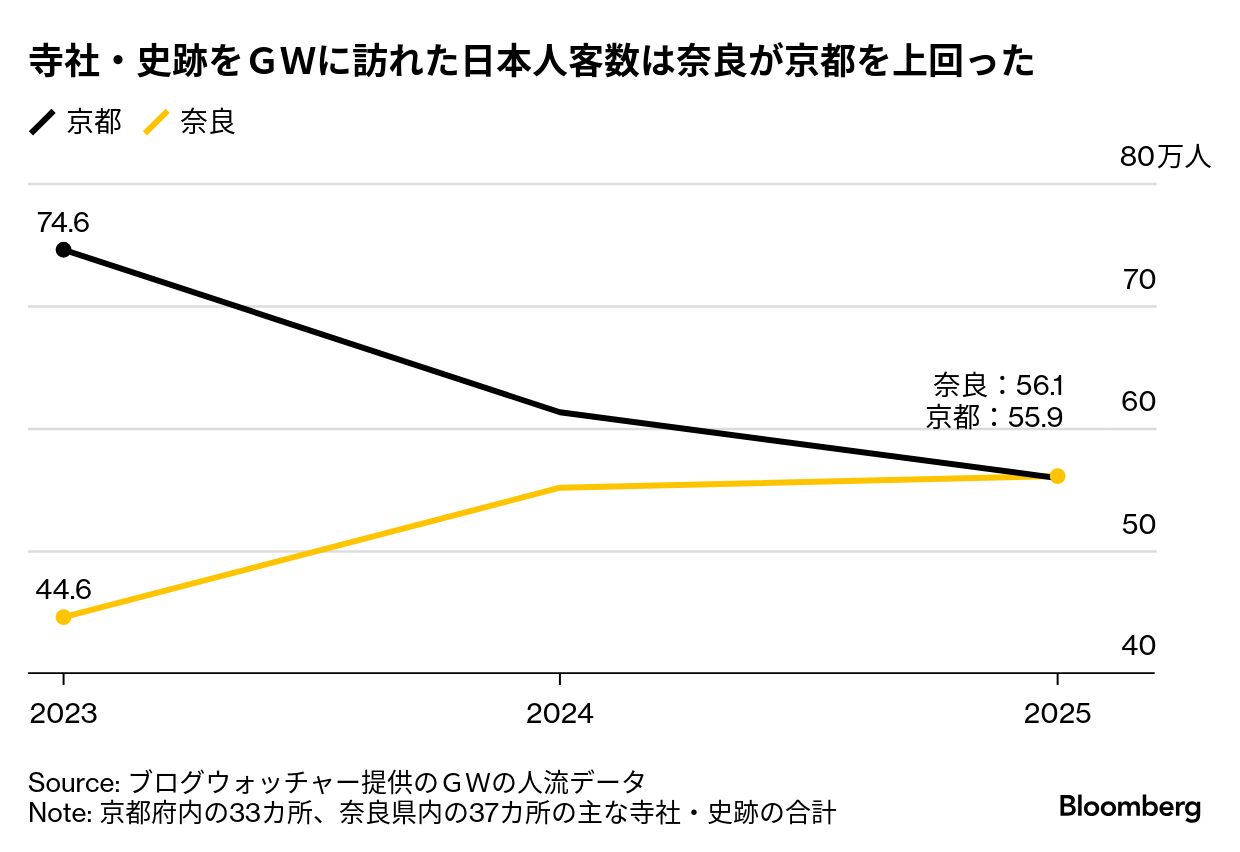

京都の著名な寺社から日本人観光客の足が遠のいている。今年のゴールデンウィーク(GW)に主な寺社や史跡を訪れた人出は、奈良が京都を上回っていた。混雑や宿泊費の高まりを避け、SNSを通じて広がる「穴場」にも人が集まっている。

物価高が家計を圧迫し、インバウンド増加で主要観光地では混雑が激しさを増している。コロナ禍から観光需要が回復する中、国内では日本人客の動向がどう変化しているのか。お盆休みの旅行需要が高まるのを前に、ブログウォッチャーが携帯電話の位置情報をもとに収集した各都道府県の100地点(国内計4700地点)の人流データから、GWの動向を探った。

京都市営バスに並ぶ観光客

Photographer: Buddhika Weerasinghe/Bloomberg

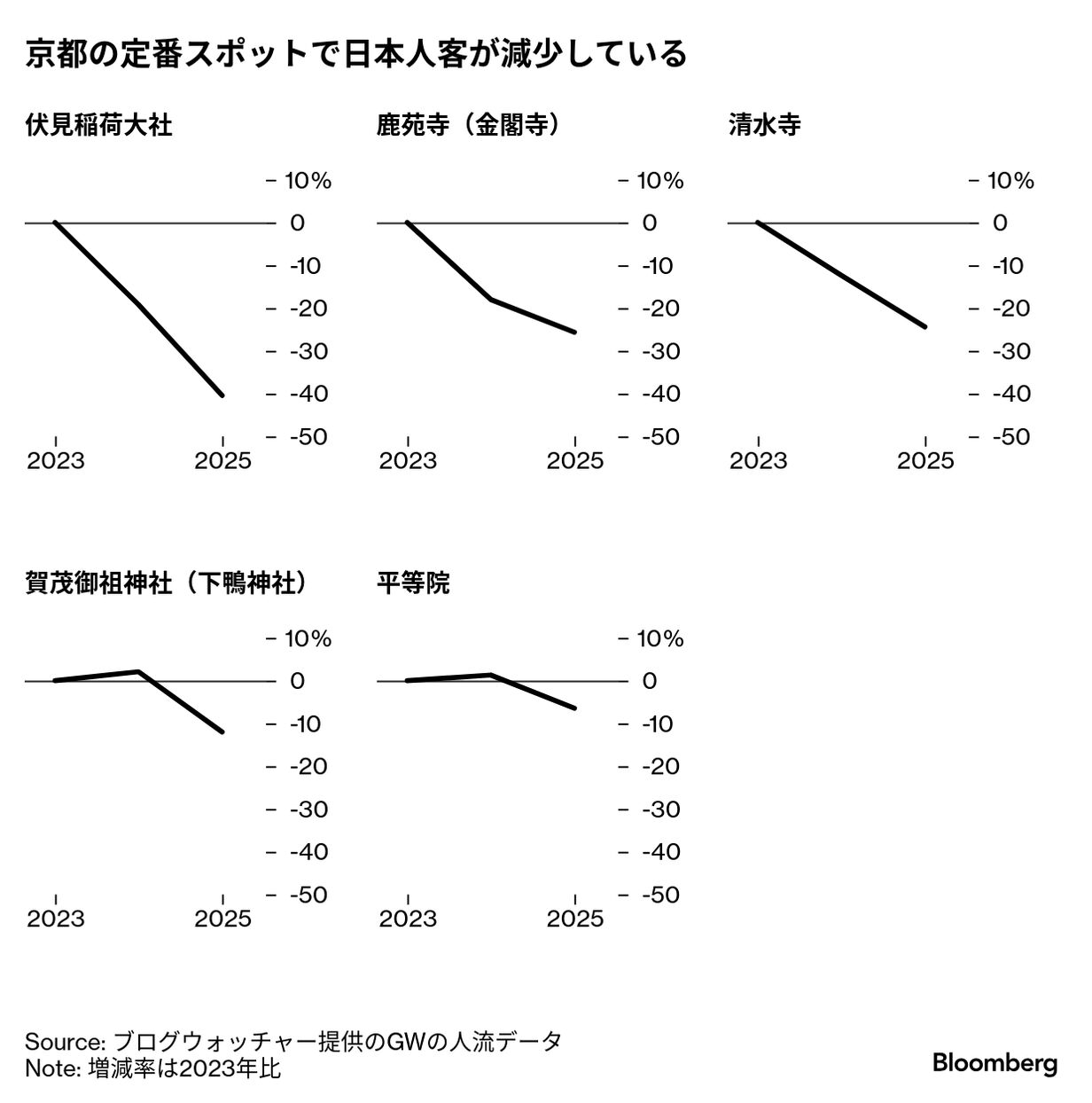

今年のGWに伏見稲荷大社は23年と比べて40.4%減、金閣寺は25.6%も人出が減った。京都は世界的な知名度の高さからオーバーツーリズムの課題に直面しており、市内ではバスに乗客が乗りきれない事態も起きている。7月に奈良県の観光地や大阪万博を訪れた東京都世田谷区の会社員、高橋伸輔さん(51)は「京都はどこも混んでいると聞いたので行く気がしなかった」と答えた。

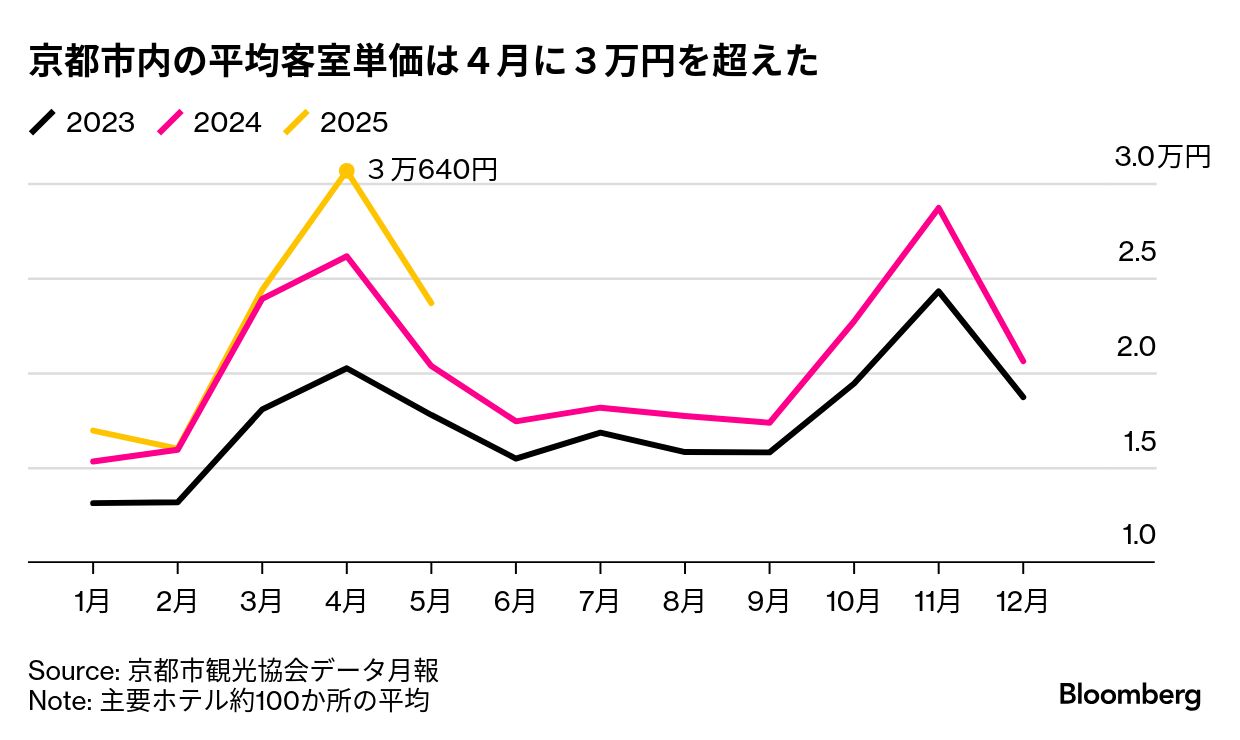

京都市内の平均客室単価はこの2年間で5割上昇し、今年4月には初めて3万円を超えた。ホテル評論家の滝沢信秋氏は、京都より宿泊料が安い奈良や、低予算から富裕層まであらゆる層に選択肢を提供している大阪が宿泊を伴う旅先として選ばれやすいと分析する。

日本人観光客の「京都離れ」は、物価上昇や混雑を嫌う行動変容の結果とみられる。インバウンドの増加が続く中、行楽シーズンに定番の観光スポットを避ける動きは今後も広がる可能性がある。

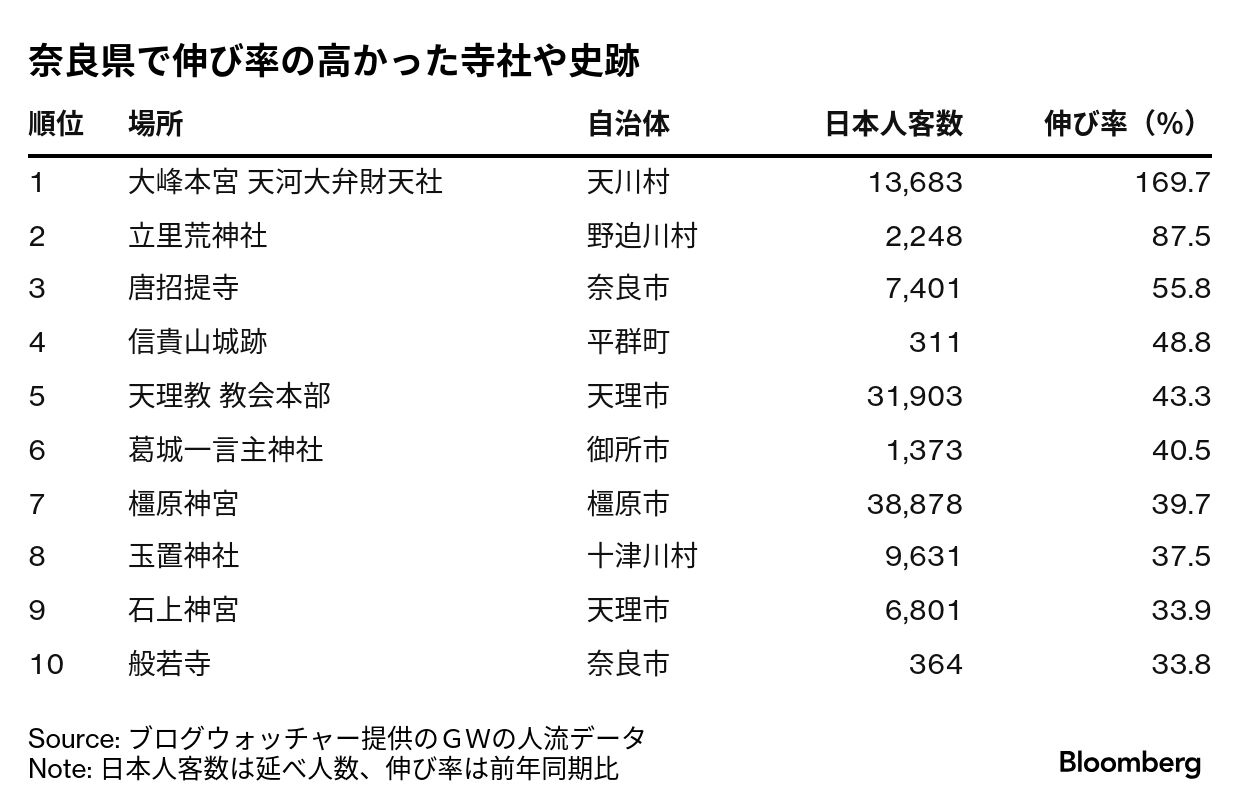

都道府県別に主要な寺社や史跡の来訪者数を合計すると、奈良が京都をわずかに上回っていた。3年前には京都との差が30万人あったが、急速に縮まった。奈良県では市内から離れた地域の伸び率が目立って高くなっている。旅行ジャーナリストの村田和子氏によれば、オーバーツーリズムは奈良の主要観光地でも起きており、少し足を延ばすとまだ訪日客の間で知られていない古社や自然が楽しめる。

昨年のGWから2.7倍も人出が増えた奈良県天川村の天河大弁財天社(天河神社)は奈良市内から電車とバスを乗り継いで3時間かかる。担当者は今年の人出は「初詣並みだった」と振り返る。今年の干支(えと)が弁財天の使者とされる蛇であることから、SNSなどで注目を集めたという。1.9倍となった立里荒神社(たてりこうじんしゃ)は標高1260メートルの荒神岳の山頂にあり、雲海が見られるスポットとして紹介されている。

今回の調査で観測した全国4700地点は、ブログウォッチャーが来訪者数などをもとに各都道府県で100カ所ずつ選定した合計。寺社の他に商業施設、宿泊施設、公園、美術館、テーマパークなどが含まれる。GWは各年とも4日分の祝日と2回の週末を含む4月26日から5月9日の2週間と定義した。日本人客数は延べ人数。

WACOCA: People, Life, Style.