工藤 哲(くどう・あきら) 1976年青森県生まれ.埼玉県で育つ.99年に毎日新聞社入社.盛岡支局,東京社会部,外信部,中国総局記者(北京,2011~16年),特別報道グループ,上海支局長(18~20年)を経て秋田支局次長,現在,秋田支局記者.民法772条などの改正につながった無戸籍についてのキャンペーン報道で2007年疋田桂一郎賞. 著書に『中国人の本音 日本をこう見ている』『上海 特派員が見た「デジタル都市」の最前線』(以上,平凡社新書),『母の家がごみ屋敷 高齢者セルフネグレクト問題』(毎日新聞出版),共著に『離婚後300日問題 無戸籍児を救え!』(明石書店)など.

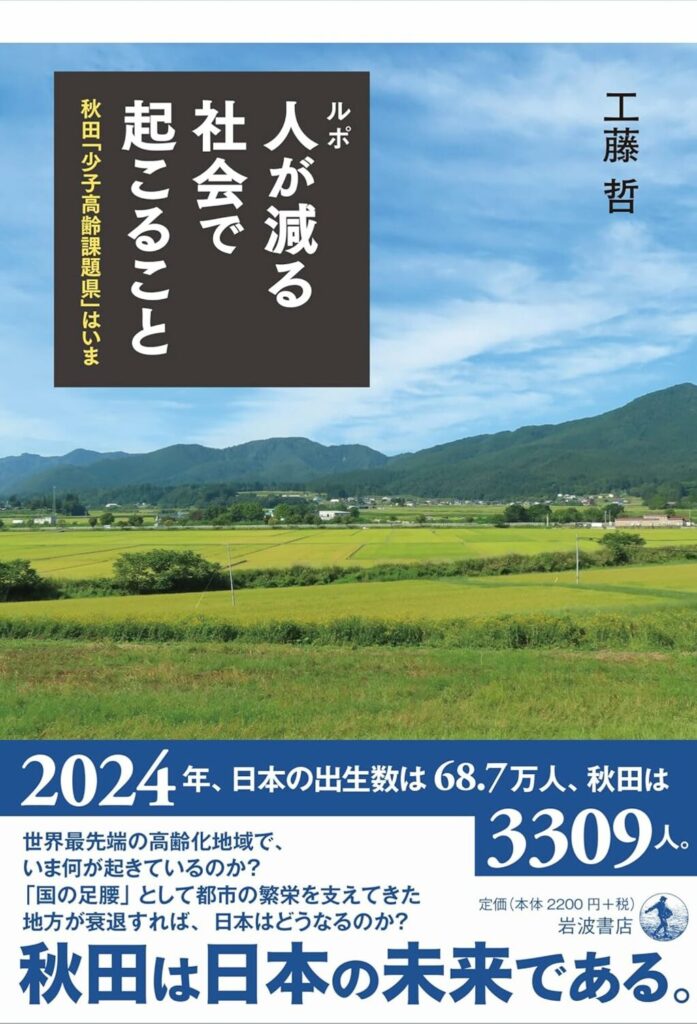

秋田県はメディアなどで「少子高齢課題県」と呼ばれることがある。

人口は2024年末で約89万7000人だが、増加率はマイナス1.8で全国一低い。65歳以上の高齢化率は、全国平均が29.3%だが、秋田県のみ40%を超えている。

『ルポ 人が減る社会で起こること 秋田「少子高齢課題県」はいま』(岩波書店)は、そんな秋田県に2020年秋に赴任した新聞記者が、少子高齢化社会の実態を「秋田は日本の未来である」(帯文より)と、さまざまな側面から描いたルポである。

まずは、人手不足による公共交通や医療機関への深刻な影響だ。庶民の足というべきバスでは、運転手の数が減少しつつあり、路線変更や廃止に追い込まれている。

医療も、病院・クリニックの閉鎖・統合により集約化が進み、「遠い・高い・ベッド不足」などに直面。医療機器を搭載した医療車も巡回し始めた。

「若いお医者さんはなかなか増えませんし、巡回医療といっても土地が広いので移動が長距離。経費がはね上がって、医療サービスは徐々に縮小の方向にあります」

著者の工藤さんは、「公共交通や医療サービスの維持は、少子高齢化に悩む地方共通の問題」と言う。

―― 本書には、高齢者を狙った特殊詐欺やネットショッピング詐欺が増加中、とありますが、これにはどのような背景がありますか?

「高齢層で孤立している人が多い面もあります。警察や自治会が注意喚起しているんですが、新聞を読まずにTVニュースもあまり見ない人はすぐに騙されてしまう。生活の助けにと、マッチングアプリで知り合った人を信用して、商品を買ったり儲け話に乗ったり。被害金額が億円なら全国紙のニュースですが、そこまで行かない数百万円単位がザラです。ここ数年、被害者数は増えつつあるんですよ」

高齢者の詐欺被害は、頼れる若い世代が身近にいないことの結果でもある。

秋田県の14~24歳の転出者数は突出しているが、中でも若い女性は、2015年以降男性以上に転出者数が増えている。

―― 若者、特に若い女性は、秋田県では結婚・子育てができないと思って出て行くのですか?

「県内の女性がやってみたい、と思うような職場をもっと増やす必要があるんですよ。これまで女性は、昇進も昇給が限られ、女性の仕事はこれとこれ、という具合に最初から決められがちでした」

―― それは、高齢層のアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)もあるんですか? 性別役割の押しつけや過度の干渉とか?

「ありましたね。自分たちの若い頃は子育て支援などなかったから、お前たちもそうしろ、とか。自分たちも苦労したから、今の若い世代も汗をかけ、とか。そのくせ、子や孫がUターンしたいと言うと、“止めとけ、秋田には何にもないから”と意見する人がいたり」

ツキノワグマの脅威

地方での人口減少による弊害の中には、野生動物との遭遇や接触がある。地域により、動物はサル、シカ、イノシシなどと異なるが、東北6県ではツキノワグマが最大の脅威だ。本書でも、クマ対策に1章をあてている。

「秋田県では『クマダス』というクマの出没情報をスマホサービスで発信していますが、現在はいつどこに出てもおかしくない。去年は秋田駅から数百メートルの場所にも出ました」

暖冬の2023年から特に目撃情報が増えた。24年5月には、鹿角市で山菜採りの男性のクマによるとみられる死亡事件も発生した。

―― 本書で工藤さんは、クマの狙う柿や栗などの樹木伐採、電気柵の設置の他に、クマ用ヘルメットやプロテクターを推奨してますね。

「クマはまず目と頭を襲うんです。命さえあればいい、と思われがちですが、目は失明につながり鼻なども削がれます。後遺症に多くの人が悩まされています。だから、頭と顔を覆う特殊なヘルメットやプロテクターを開発し、普及させることが早急に必要なんです」

猟友会の会員が高齢化し減少している現状では、若い世代の新会員勧誘も待ったなしの課題である。

「あと、県外の環境保護派からの“クマを殺さず逃がして”コールですね。行政の方に殺到していますが、これは受ける側にとっては大変な心身の負担になっています。人の生活や生命が壊される瀬戸際なんですから、地元に住む人の気持ちを考えてほしいですよね」

WACOCA: People, Life, Style.