能登半島地震の後、記録的な不漁が続く富山湾で、県は国などと合同で海底や海の中の状態を調べる新たな調査を行います。

調査のカギとなるのは、ロボットです。吉田記者がお伝えします。

吉田颯斗記者

「シロエビやベニズワイガニの記録的な不漁が続くなか、富山湾で最新鋭のロボットを使った調査があすから始まります」

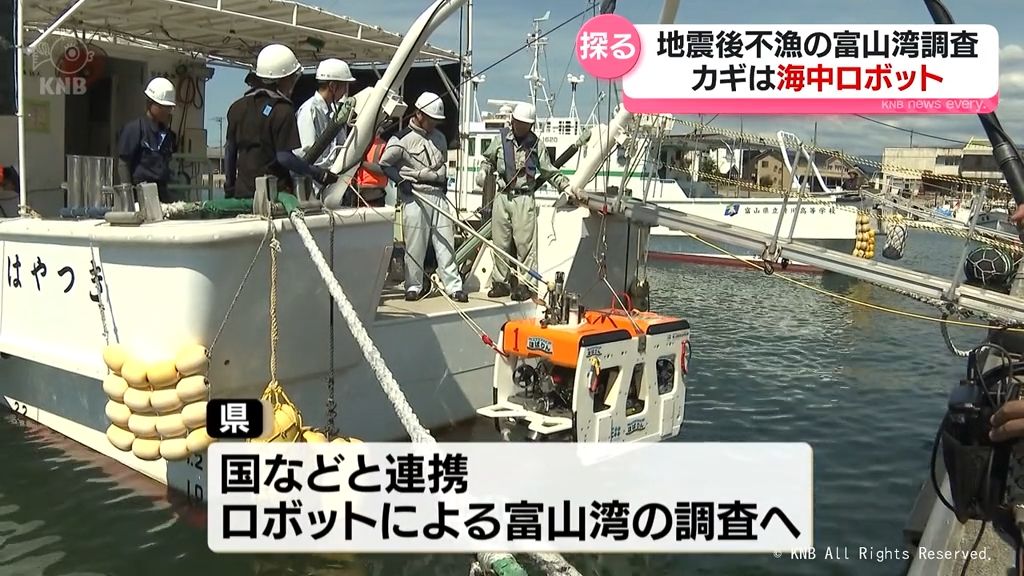

県はあすから国などの機関と連携し、ロボットを使った富山湾の調査に乗り出します。こちらはホバリング型無人探索機、その名は「ほばりん」です。

シロエビの漁場である新湊沖の水深およそ300メートルと、ベニズワイガニの漁場である水深およそ1000メートルの2つの海域を自動航行しながら海の中の映像を撮影し、水産物の分布密度などを調べます。

そしてこちらは、海底設置型観測装置・江戸っ子1号です。

シロエビとベニズワイガニのそれぞれの調査地点に設置し、定点で撮影をするほか、海水に含まれる生物由来のDNAを採集することで生息状況を把握できるとしています。

県水産研究所 辻本良所長

「海底地すべりの痕跡や、水産生物がどのような生息をしているか、そもそも数が十分にいるかどうかということを今回の映像による調査で明らかにしたい」

富山湾のシロエビは、能登半島地震後の昨シーズンは漁獲量が193トンで地震前の3割程度でした。

今年も不漁が続いていて、4月から先月までの漁獲量は地震前の2割にも届いていません。

一方、ベニズワイガニも今シーズンの漁獲量が223トンで、地震前の5割程度に落ち込んだほか、地区によって回復の程度に差があります。

シロエビ、ベニズワイガニともに地震で発生した海底地滑りの影響が指摘されています。

県水産研究所 辻本良所長

「広い海域を網羅することがこれまでできていなかったので、今回より広い範囲でより高画質の映像をとることができますので、より小型のカニの生息状況や、雄や雌の比率などより詳しい解析が可能になることを期待している」

調査は、あすとあさってはシロエビの漁場で、今月31日と来月1日はベニズワイガニの漁場で行われる予定です。

県は集めたデータを今年10月ごろまでにまとめたいとしています。

WACOCA: People, Life, Style.