沖縄戦などで亡くなった人たちの名前が、国籍や軍人、民間人の区別なく刻まれている、糸満市の平和祈念公園にある「平和の礎」。新たに戦没者が判明すると「追加刻銘」が行われますが、この申請を行った1人のアメリカ人女性の取り組みを取材しました。

(NHK沖縄 渡部竣ニュースディレクター)

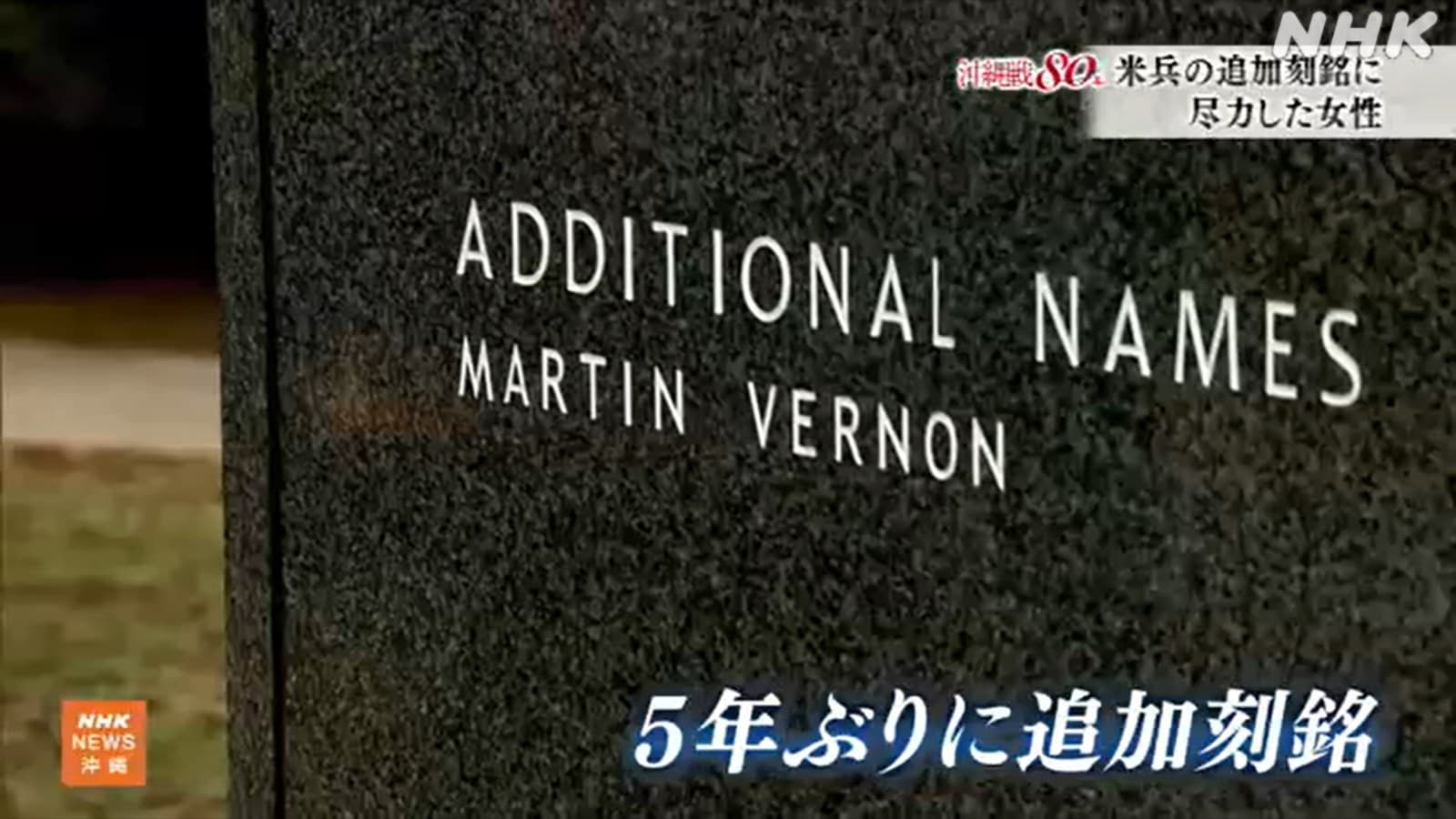

5年ぶりの追加刻銘

衛生兵として沖縄戦に参加したヴァーノン・マーティンさん。「もっとも激しい戦いだった」と記録されるいまの那覇市のシュガーローフで、銃弾の破片が当たり戦死しました。18歳でした。

マーティンさんの名前は、ことし5年ぶりにアメリカ兵として追加刻銘されました。背景にはある女性の取り組みがありました。

6月にシュガーローフを訪れたステフ・パウエルスキーさんです。嘉手納基地にある小学校で教師をしています。「今回新たに刻まれた彼の名前の物語の一部になれてとても光栄に思います」と話しています。

祖父は沖縄戦のPTSD

12年前から沖縄で暮らしているパウエルスキーさん。毎週、県内に数多く残る沖縄戦の戦跡を訪ねる活動をしています。3年前からは沖縄戦の戦跡について広く世界に知ってもらおうと、SNS上でコミュニティーの運営も始めました。

実は、パウエルスキーさんの祖父も、兵士として沖縄戦を体験していました。

私の祖父は沖縄での体験を言葉にするのはとても難しかったようです。彼がPTSDを経験していたことはわかっていますし、多くの場合、沖縄戦について話したがりませんでした。私はさらに沖縄戦の歴史を学ぶことで祖父の家族や友人に彼が本当に体験したことを伝えたいと思っています。

SNSを始めると、パウエルスキーさんのもとには、兵士の遺族や知人から情報が提供されるようになりました。そして、去年7月、アメリカ在住の男性から依頼が寄せられました。「父親の戦友だったマーティンさんの名前を平和の礎で確認して欲しい」というのです。

しかし、平和の礎で確かめたところ、マーティンさんの名前はありませんでした。

彼らはそこに名前が刻まれるべきですし、日本兵や沖縄の人々、朝鮮人労働者の名前がもし漏れているなら、たとえ80年経っていても刻まれるべきだと思います。

資料を集めて県に申請

平和の礎に名前を刻むには、沖縄戦で戦死したことを証明する資料を、日本語で提出する必要があります。パウエルスキーさんは、依頼者の男性とともに、アメリカの公文書館から身分証明書や死亡診断書などを入手。基地関係者などにも協力してもらって翻訳し、去年11月、県に申請しました。

そして、ことし3月に申請が認められ、先月、マーティンさんの名前が刻まれた刻銘板が、平和祈念公園に設置されました。

6月23日の「慰霊の日」。平和の礎には、マーティンさんの礎に花を手向けるパウエルスキーさんの姿がありました。

この刻銘は単に名前を刻むことだけではありません。忘れられた人々を讃え、過去を記憶にとどめて、沖縄戦から何世代も経った今でも過去と現在をつなぐ架け橋を築くことなのです。彼の物語は沖縄にずっとありましたが、今、こうして彼の名前もここにあります。

WACOCA: People, Life, Style.