沖縄戦から80年となることしは、糸満市の平和祈念公園に「平和の礎」が作られてから30年でもあります。今でも新たな戦没者の名前が刻まれているこの場所は、被害の全容が解明されていない沖縄戦を象徴しています。

(NHK沖縄 河合遼記者)

方針変更で行われたのは

沖縄戦、最後の激戦地・糸満市摩文仁には、戦没者を追悼する「平和の礎」があります。礎には、沖縄県民だけでなく、県外出身者やアメリカ兵などの名前も刻まれ、沖縄戦を象徴する場所になっています。

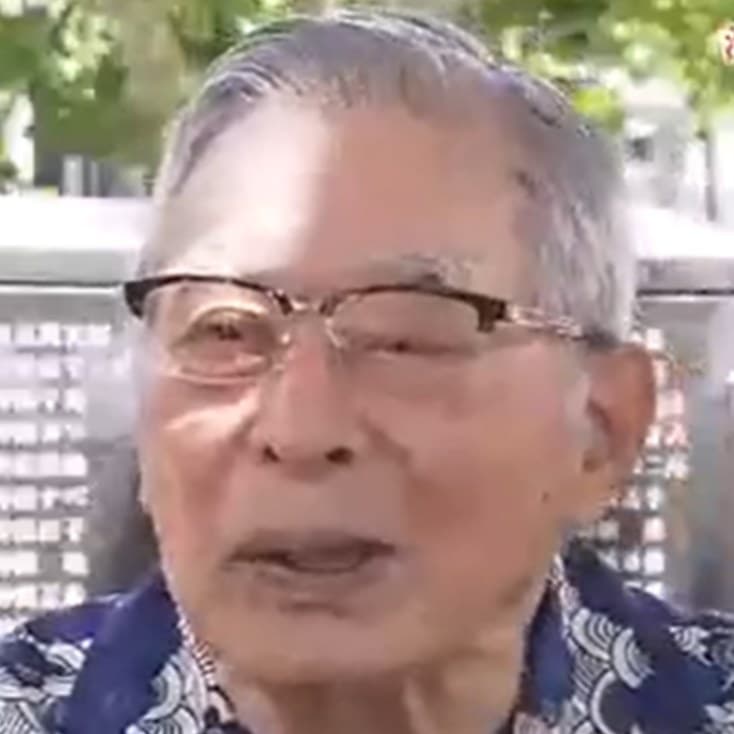

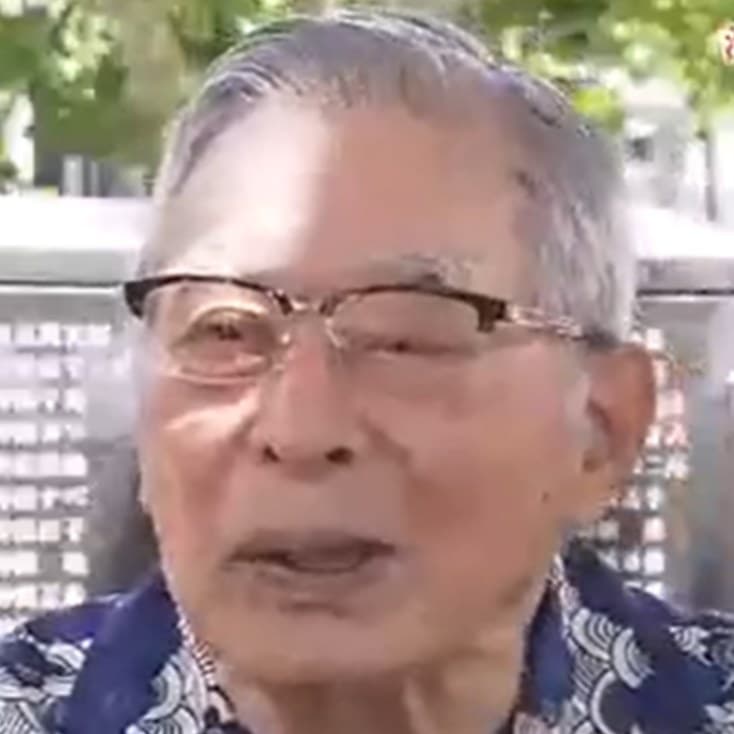

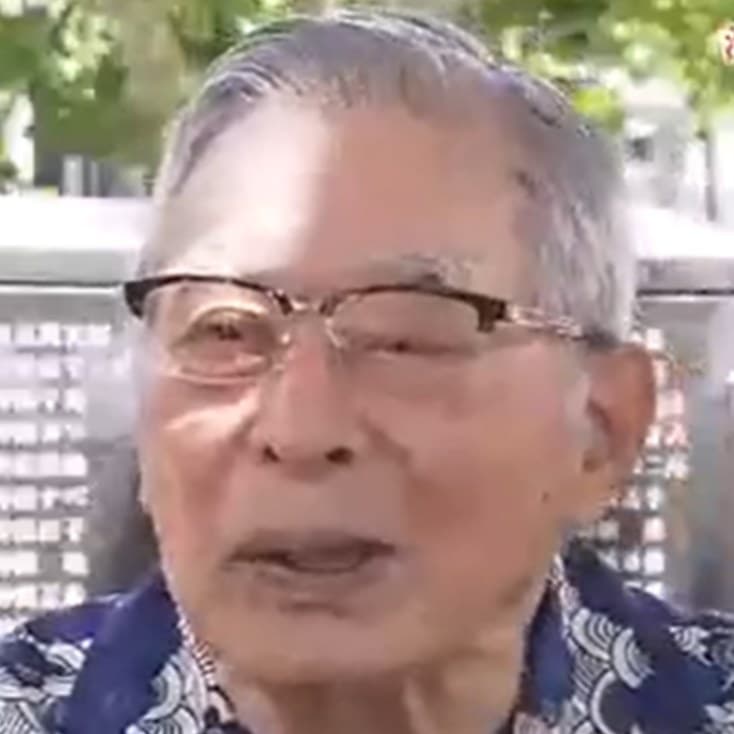

「6月23日の朝日が昇ってくる方向がここなんだよ。これまで入れ込んで作った」と話しながら案内してくれたのは、30年前、県の幹部として建設の指揮をとった高山朝光さん(90)。今回、建設した際の経緯について話してくれました。

本来これ作ってあるのは、あくまでも平和を祈念するための祈念のいわゆる祈るというところの碑で、慰霊碑じゃないわけですよ。

実は建設当時、沖縄戦でどれだけの人が亡くなったかは、正確に把握できていませんでした。県は完成予定まで3年しかない中、国が軍に協力した住民に補償するため作成した既存の戦没者名簿などを活用することにしていました。

ところがその後、大幅に方針変更。県が独自に戦没者の全数調査を行うことになったのです。

沖縄県公文書館には、平和の礎関連の資料が保管されています。県が作成した名簿には、「兵隊」や「軍属」だけでなく、マラリアや行方不明など、軍への協力以外の原因で命を落とした人の名前も書かれています

県の方針 実相反映できない

背景には、沖縄戦研究者の危機感があったといいます。沖縄国際大学名誉教授の石原昌家さんは、住民への聞き取りを行って、その被害の全容を明らかにしようと取り組んでいました。石原さんは、県の方針では、沖縄戦の実相を反映したものにならないと、陳情したといいます。

絶対にこの全数調査っていうものはですね、沖縄戦の本当の実相を知るという意味ではですね、絶対にこれは必要だっていうことをね。

県民の4人に1人が亡くなった沖縄戦。住民たちは、学徒隊に動員されたり防衛召集されたりして、次々と命を落としていきました。一方、石原さんの調査では、一家が全滅したり、生まれてすぐ亡くなったりして、記録されていない犠牲者が多いことも把握していました。

陳情を受けて、県は調査の方針を転換。4か月という短期間で行った調査には、地域の代表者などおよそ1100人が調査員として協力してくれることになりました。その結果、既存の名簿には記録されていなかった戦没者の存在が、広く知られることになっていったのです。

もう大変なことだと思うんだけど、実際やりだしたらですね、もういろんなことがね、わかってくるもんですから。大きなちょうど記録運動みたいになったと思うんですよ。

礎は戦没者の生きた証しに

戦後50年となった、1995年6月23日。平和の礎がお披露目されます。

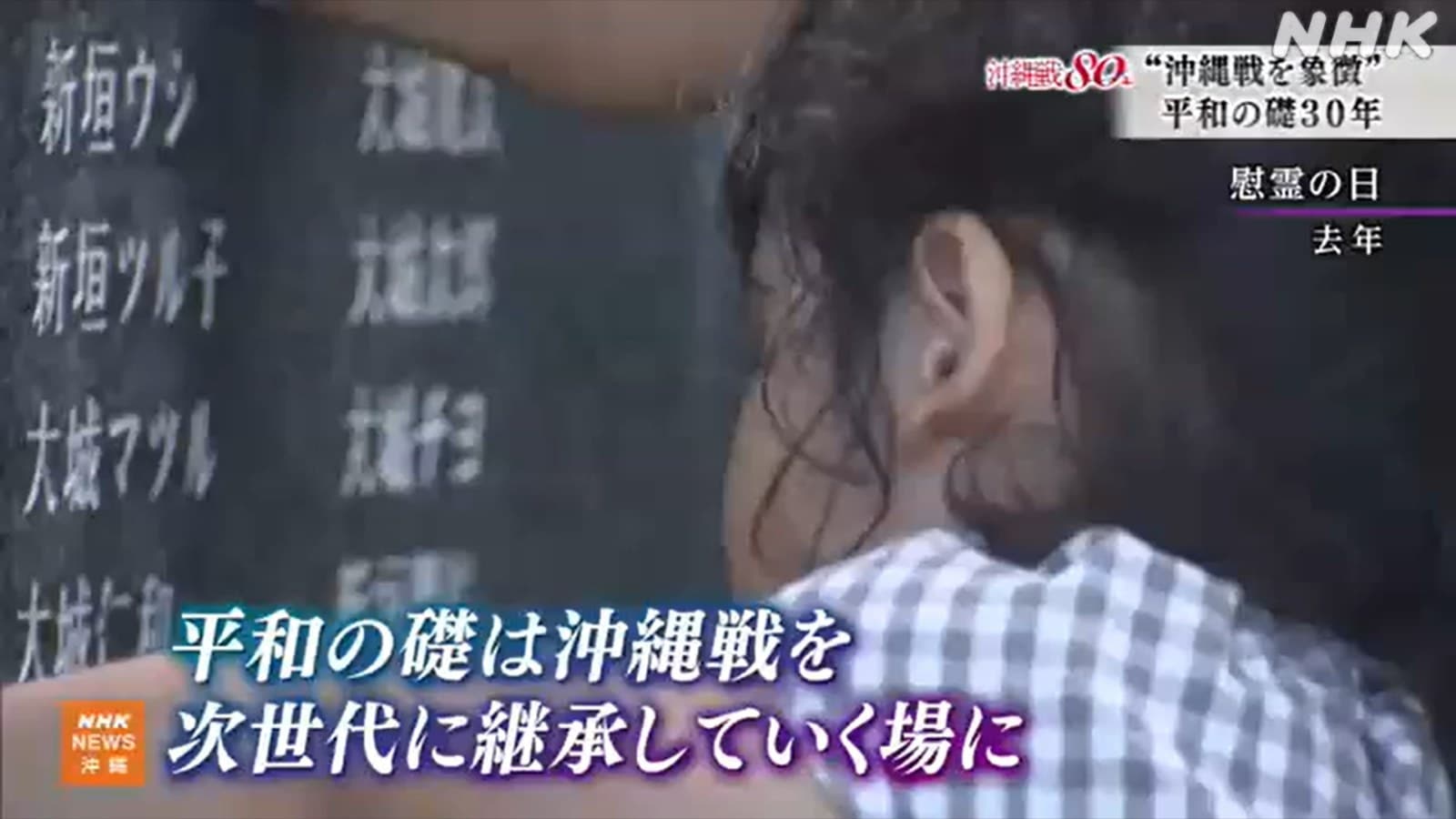

当初、祈念碑として位置づけられていた平和の礎は、戦没者のお墓や生きた証しになっていきました。沖縄戦では、どこで亡くなったか分からず、遺骨も見つかっていない人が多くいたからです。

祈念碑なんだけれども、そこにその人たちの魂が宿っているという思いが皆さんには強いという。名前をなぞりながら語り合ったり、あるいはその三線を持ってきてね、歌をうたいながらその人と対面したりとかというような光景が見られるわけですね。

次世代への継承の場所に

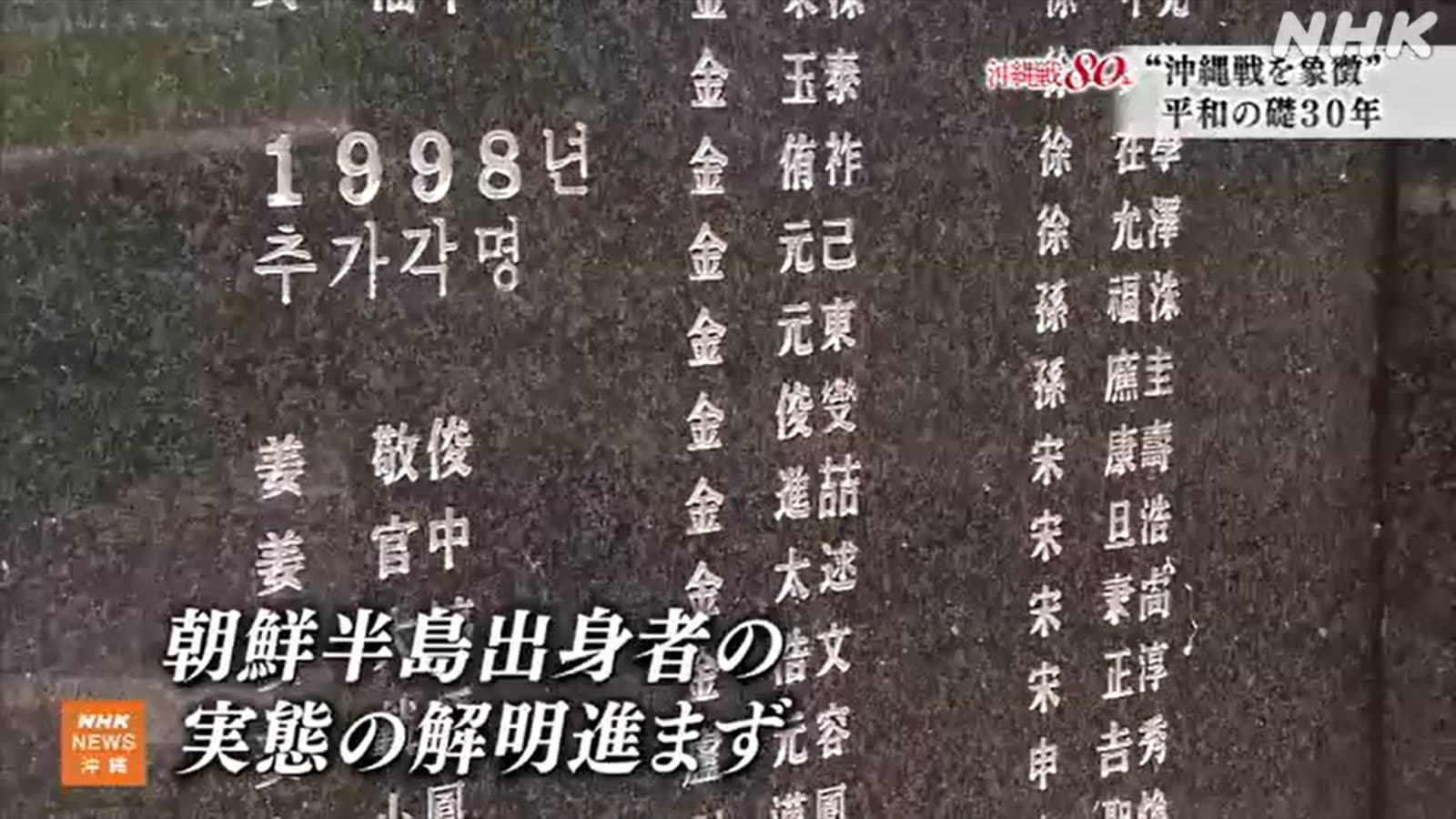

いま平和の礎は、沖縄戦の課題も浮き彫りにしています。被害の全容が分からず、まだ名前を刻めていない人がいることです。特に、朝鮮半島出身の人たちについては、実態の解明が進んでいません。ことしも342人の名前が新たに刻まれ、判明した戦没者の数は、24万2567人になりました。

戦後80年。高山さんは、平和の礎が沖縄戦の実相を次世代に継承していく場所としての役割を持ち続けてほしいと考えています。

これから世界情勢も非常にいろんなところで厳しい情勢があるし、戦争状況にあったりね。いろんなことありますから。戦争はいけないよということで、平和の大事さというのはやっぱり伝えていくということは、非常に大事なので。そのシンボル的なこの平和の礎というのは、それをどんどんどんどんやっぱり若い世代につないでいく。見る側がきちっと受けとめていただいて、それもまた発信してほしいというふうに思います。

WACOCA: People, Life, Style.