ごあいさつ

みなさん、こんにちは。

みなさん、こんにちは。

NPO法人みっけ代表の松岡美緒です。

「やってみないとわからない」——そんな思いで開校した小さな学校は、気づけば4年目を迎えることができました。前回のクラウドファンディングでたくさんの方々のご支援をいただけたおかげで、今があります。本当にありがとうございました。

今回は、その“物語の続き”であり、同時に、みっけが次のフェーズへと歩み出す”新たなはじまり”でもあります。

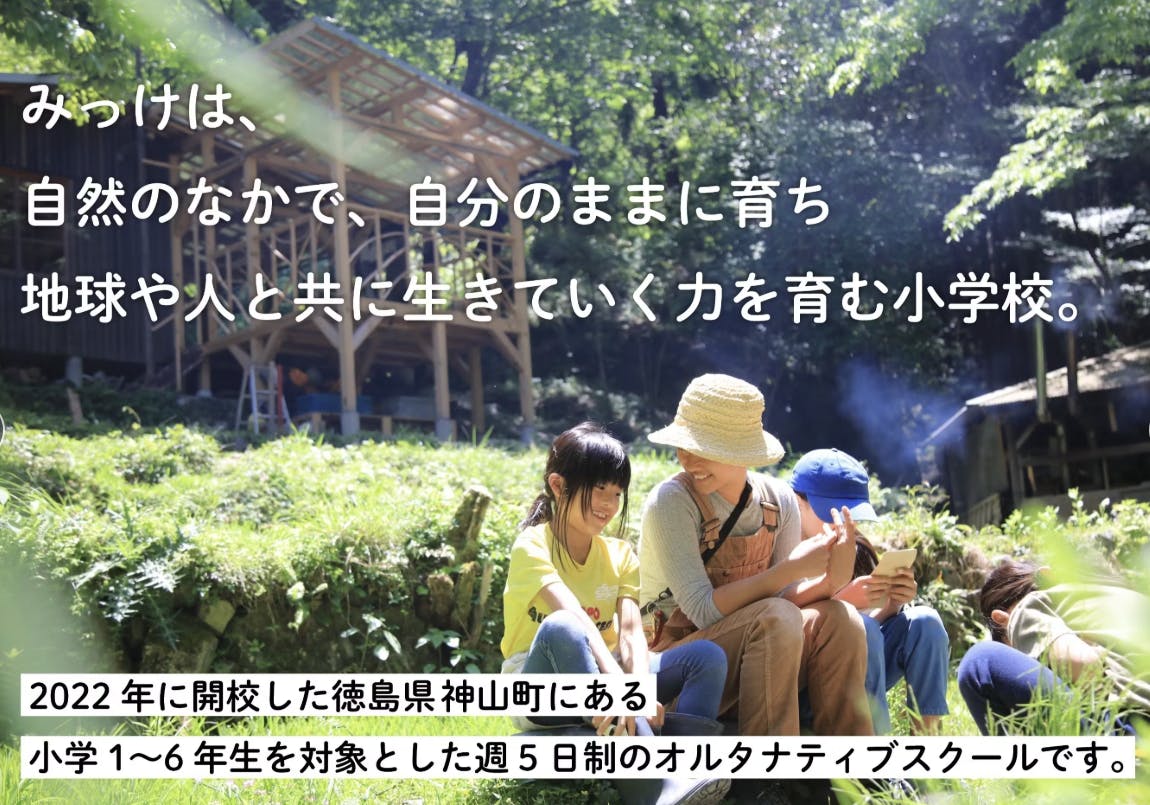

みっけは、“自然とともに学ぶ”ことをベースにしたオルタナティブスクールです。子どもたちは、モモのように「時間を取り戻し」、アミのように「愛を思い出す」ような学びの中で日々を過ごしています。知識よりも感性、効率よりもつながり。自然のなかで遊び学びながら、未来を手づくりする——そんな場所です。

今はまだ「珍しい」と言われるみっけの学びのスタイル。けれど、私はこれこそがこれからの教育、そして「未来のあたりまえ」になると信じています。エディブルスクールヤード(食べられる学校菜園)をはじめ、エネルギー・水・森・食など、地球にある暮らしのすべてが、子どもたちの学びの入り口です。

今回、私たちは「みんなの“みっけ”」を目指して、次なる挑戦に踏み出します。

もっと多くの子どもと大人がこの学びにアクセスできるように。

もっと多くの地域がこのモデルを自分たちの手で取り入れられるように。

未来を先取りするこの学校の灯りが、地域に、社会に、そして地球全体に広がっていくことを願って。

今回の目標金額は500万円。

でも、私たちの本当のゴールはその先にあります。これはただの資金集めではなく、“一緒に未来を育てる”ための呼びかけです。

ぜひ、クラウドファンディングへのご参加という形で、あなたもこの未来の旅の仲間になってください。

応援、どうぞよろしくお願いいたします。

みっけってどんな学校?

徳島県神山町の森の中にある、週5日制の小学生対象オルタナティブスクールです。子どもたちは、手仕事をしたり、火を起こしてご飯をつくったり、冒険したり、循環を学びながら、毎日を過ごしています。教科書や時間割はなく、「やってみたい」という気持ちを出発点に、体験を通して、自分だけの学びを見つけていきます。一人ひとりのペースと個性が尊重される中で、子どもたちは「生きる力」を根っこから育んでいます。

※オルタナティブスクールとは?

近年、全国的にも広がりを見せている、新しい教育のかたち。一斉授業や評価に重点を置かず、子どもの内側からの意欲や問いを大切にしながら、体験・対話・協働を通じた学びを展開し、公教育とは異なる選択肢として注目されています。

私たち「みっけ」は、「子どもと地球の美しい未来」をビジョンに掲げて活動しています。

4年目に入ったことを機に、この4月、子どもたちと日々向き合っているすべてのスタッフと共に、「みっけのミッション」を見つめ直す時間を持ちました。「あなたにとって、みっけとは?」という問いから始まった対話では、たくさんの想いや言葉が交わされました。

その中でみんなで選んだ“道しるべ“となる言葉が、「感じる・知る・ともに生きる。」

美しい森で感性を開き、自分と相手が感じていることを知り、その上で、ともに生きていく方法を探していく。こんな日常がみっけでは毎日起きています。

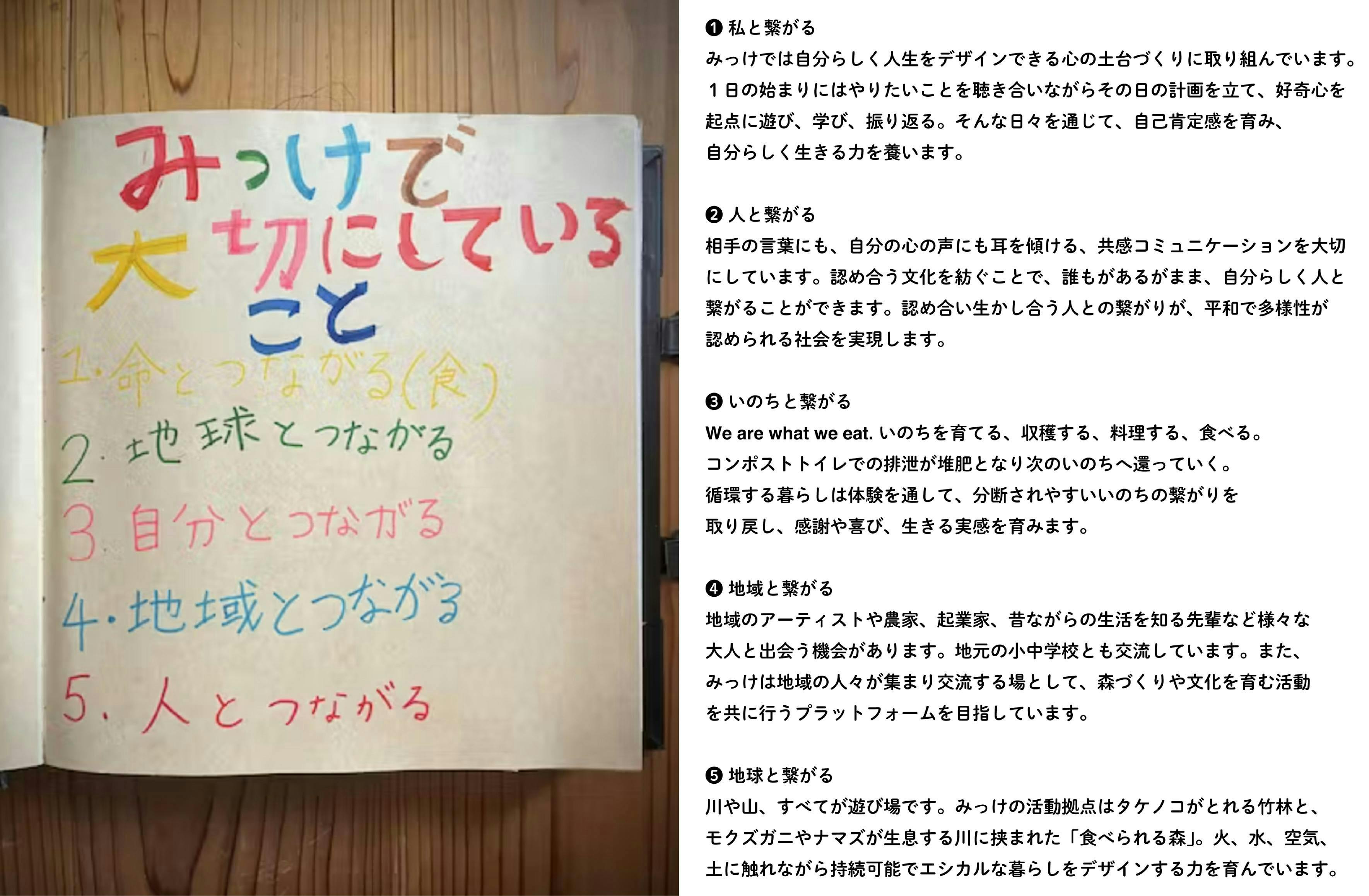

みっけで大切にしている“5つのつながる”

みっけで大切にしている“5つのつながる”

どんなスタッフがいるの?

今年度のチーム。日本各地から集まった仲間です。

今年度のチーム。日本各地から集まった仲間です。

みっけの大きな特徴のひとつは、子ども一人ひとりにしっかりと向き合える体制です。 現在、毎日4名のメンターが遊びや学びをサポートし、給食をつくるスタッフが2名入っています。さらに今年、新たに2名の常勤スタッフが加わり、チームはますます充実してきました。

「安心する場所」 「挑戦できる場所」 「生きててよかったと思える場所」

これはチームから出た、みっけを表現する言葉です。その一言一言から、みんなにとってみっけがホームのような役割になっていることを感じ、「ここからも、より良いチームがつくっていける」と確信しました。私たちスタッフは、それぞれの専門性や個性を活かしながら、子どもたちと共に日々成長しています。みっけは、子どもにとっても、大人にとっても、自分らしくいられる場所です。

これまでの3年間の軌跡

2021年〜2022年の開校前後の様子

2021年〜2022年の開校前後の様子

2022年、みっけがはじめてのクラファンに挑戦したとき、私たちは3つの宣言をしました。

・ゼロ・ウェイストを目指す学校

・エネルギーを自給する学校

・食べることから命を学ぶ学校

驚くことに振り返ってみると、宣言通りの景色がこの3年間で培われていました。暮らしそのものを通してデザイン思考や体験的な学びに触れ「地球とわたしたちのいのちがどう繋がっているのか?」を実感する。それは、子どもたちの「生きる力」を育む、私たちの実践です。

暮らしそのものを通してデザイン思考する学び

暮らしそのものを通してデザイン思考する学び

「今日は何がしたい?」「昨日のケンカ、どうやって解決しようか?」

そんな問いが飛び交う朝の時間は、ただ予定を確認するためのミーティングではありません。土台にあるのは、ひとりひとりの気持ちを聴き合い、言葉にしていくプロセスです。暮らしの中で、どれだけの時間を「本当に聴き合うこと」に使えているでしょうか?私たちには欠かせない毎日のルーティン。そんな積み重ねの中で、子どもも大人も、少しずつ育ち合っています。

1回目のクラファンの応援で建てたバルコニーで気持ちを聴き合う話すどもたち

1回目のクラファンの応援で建てたバルコニーで気持ちを聴き合う話すどもたち

「助成金は出てないなんて」「借り入れなしでやってるの?」「それって自治体がやるべきことじゃないの?」

そう驚かれることも、正直少なくありません。 たしかに、一般的な経営の目線から見れば、驚かれるのも当然かもしれません。

でも、私たちは、「見たい未来」のために、必要な選択をすることを大事にしています。 子どもと地球の美しい未来を信じて、具体的な一歩を積み重ねていくこと。 それがみっけのあり方であり、わたしたちの挑戦です。

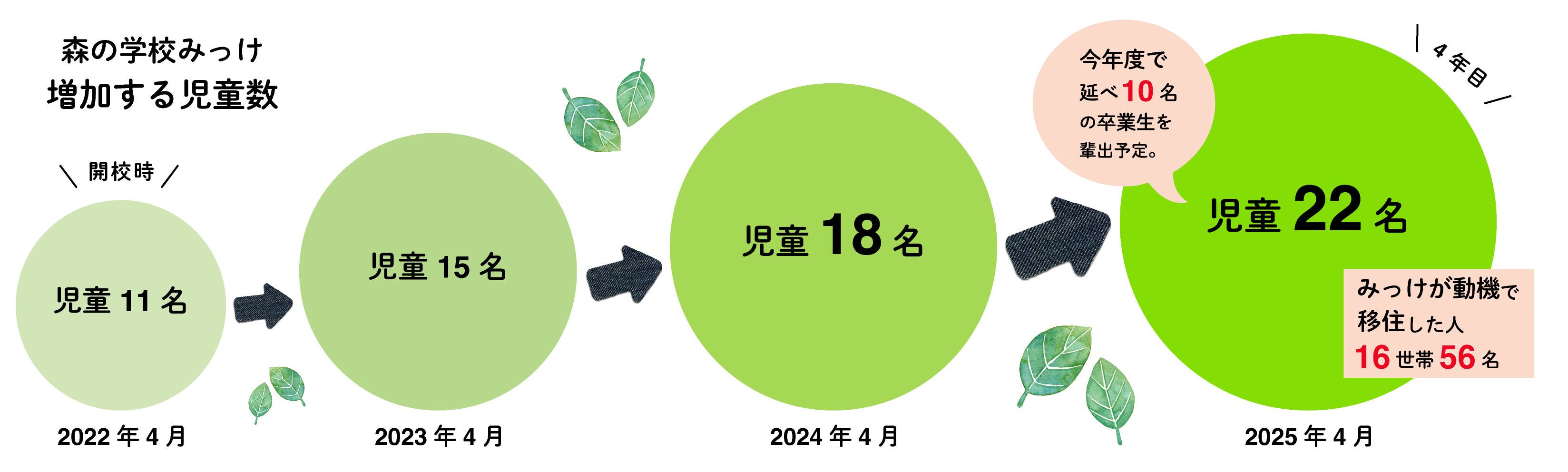

毎年増えていくみっけコミュニティ。保護者/スタッフの家族を入れて現在100名弱の規模。

移住者16世帯56人の移住。神山の人口の1%。

移住者16世帯56人の移住。神山の人口の1%。

みっけの食について

みっけでは、四季の恵みのお野菜が食事の中心です。時には猟師さんからいただいた鹿肉や、自分達で釣った魚を調理することもあります。

このように、身近にあるものを美味しく・たのしく・ありがたくいただくことを私達は「アリガタリアン」と呼んでいます。その食材が私達にたどり着くまでの物語を大切に、近くの森や海、そして地球のことを考える機会を持つようにしています。

また地元の有機農家さんのサポートになるよう、CSA(Community Supported Agriculture:地域支援農業)での野菜の購入方法を実践しています。食べ物のつくり手が、私達の命を支えてくれていることへの理解を深めるきっかけになっています。

子ども達は週に1度、チームで給食づくりを担当します。羽釜で30人分のご飯を火で調理できるのは、みっけの卒業の証。食には教科横断型の学びがあふれています。

そして、ゼロウェイストキッチンも実践中。野菜を包むのには新聞紙を使い、生ゴミは堆肥や羊の餌に、資源ごみはリサイクルへ。エネルギーは近くの森からいただく薪です。食を通して、消費するだけではない、周りをより豊かにする方法を学んでいます。

食スタッフ・くるみ

私たちの身体は食べたものでできていて、何を食べるか、どんなエネルギーのものを食べるのか、どんな食べ方をするのかは、その人の人格形成に関わっていると思うのです。

野菜やお米は手間もかかるし、自然相手だからうまく育たないことも多い。でも、その分、育てた人の時間と愛とエネルギーが凝縮している。みっけで日々、顔の見える農家さんや自分たちで育てた野菜を食べることはすごいパワーになると思っています。

また、食の背景には、様々な文化が絡み合っていて、作る人・一緒に食べる人の価値観や宗教観や心情を知ったり、考えたりするきっかけにもなる。それはつまり、食べることにおいても、「感じて知る」という学びにつながっています。

畑が近くにあることで、子どもたちがふらっとやってきて、種をまく、育ち具合を気にする、育て方を考える—

そんな学びのきっかけを作ったり、共有できる場所を整えたいと思っています。さらに、植物や生き物の見方を知る”メガネ”をプレゼントできたらいいなとも思っています。

そんな想いで、今日もみっけガーデンを耕し、命をつなぐ料理を作ります。

畑の校舎プロジェクト 立ち上げの背景

森の中にあるみっけ。夏は、木々の間を通り抜けてきた風が本当に爽やかで気持ちがよく、フィールドの外との温度差に驚くほどです。

しかし、冬は少し過酷です。みっけでは、エアコンはもちろん、電気に頼らずに活動しているのですが、キッチンの寒さは厳しく、凍るような山水での調理で、火を焚いても手がかじかむような朝も少なくありません。

また、谷にある校舎へは、20mほどのやや急な山道を下らなければならないため、バリアフリーとはほど遠く、アクセスできる人が限られてしまっています。さらに、神山町の中でも特に奥まった場所にあるので、地域の方や観光客が通りかかることもほとんどない上に、外からは様子が見えません。

そのため、私たちが大切にしてきた「みっけの暮らし」や「子どもたちの姿」を、なかなか外に伝えることができないという悩みがありました。

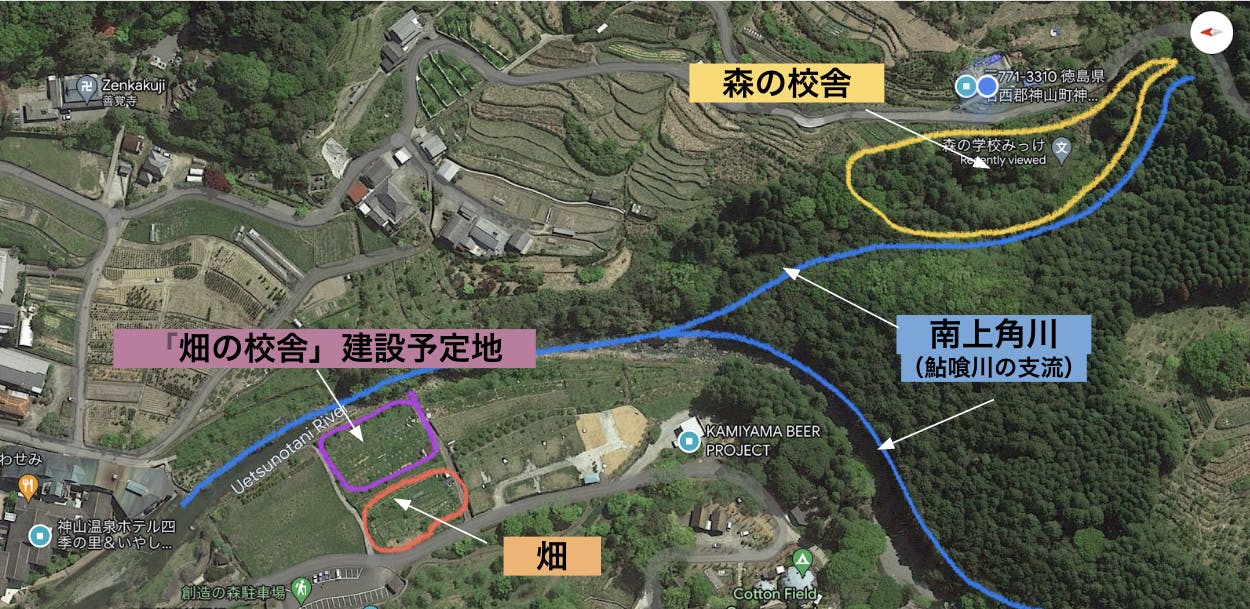

そこで今回、新しい一歩を踏み出します。今ある“森の校舎“に加えて、もうひとつの“畑の校舎“をつくることにしました。

そこで今回、新しい一歩を踏み出します。今ある“森の校舎“に加えて、もうひとつの“畑の校舎“をつくることにしました。

場所は、現在私たちが借りている畑。今のフィールドに流れている川を少し下ったところにあります。

そこは、神山ビール、大粟山アートウォーク、神山温泉、町唯一の公園、キャンプ場「コットンフィールド」が隣接する、神山の“交差点“のような場所。

そしてこの場所は、神山町を視察に訪れる行政・教育関係者や、さまざまな企業の方々、観光客がよく通るルート上にあります。

まさに「みっけの思想や文化」が自然にひらかれる、絶好のロケーションです。

この“畑の校舎“は、町内でも数少ないひらけた土地で、日当たりがよく冬でもあたたかく、車道からフラットに入れるバリアフリーな設計。誰もがふらりと立ち寄れる、地域に開かれた“みっけの入り口“になります。

夏から秋は“森の校舎“、冬から春は“畑の校舎“。

季節に応じて移動することで、自然にも人にも無理のない、持続可能な学びの場が実現します。

そしてこの「畑の校舎」は、単なるサテライトではなく、やがてはパーマカルチャーの展示場のような場所に育てていきたいと考えています。

雨水や太陽エネルギーを活かす仕組み、土や木を使った建築や、循環するガーデンキッチン、自然のリズムとともに生きる“これからの暮らし方“を体感できる、そんな未来志向の空間を、子どもたちと一緒につくっていきたいのです。

まずはその第一歩として、簡易な校舎とキッチンをクラウドファンディングで建てたいと思っています。

あたらしい「みっけの風景」が、ここから広がることを想像して。

具体的な計画・使い道

建築するものは以下です。

・畑のシンボルとなる雨水を集める循環を学ぶデッキ。

・冬でも水仕事ができる暖かさを重視した仮設のキッチン

・快適でにおわない、堆肥になるコンポストトイレ

「畑の校舎」ができると、こんな未来が実現します。

・ガーデンを通らずには学校に行けない、木苺やスナップエンドウをつまみ食いしながら、蜂や鳥と出会える通学路。

・ 竹と土を活かした、化石燃料に頼らない排水浄化システム

・ ファームトゥテーブルの環境 育てた作物をその場で収穫し、キッチンで調理することで「育てる・食べる・感じる」がつながる学びを。

・ 地中温度を利用した自然の冷蔵庫など

450万円 設備費

50万円 設計代

保護者の声

保護者Aさん:

保護者Aさん:

「登山をしたとき、歩き方が自然の中で沢山あるいてる歩き方してると登山家に褒められたり獣道をみつけたり虫や生き物の察知能力が凄いと褒められて、日々のみっけや自然の中で培ってるんだなあと感じた。「何もないよ」から、そこら辺にある石やら枝でさえ遊びにつなげられたり。私達の想像を超えてきます。」

保護者Bさん:

保護者Bさん:

「自分が自ら学びたいという欲求に動かされ学んでいる。友だちと過ごしている時の表情、心からリラックスして自分らしく在れているんだなとこちらも嬉しくなります。この世界に対して喜びが溢れている。未来を不安に思うこともなく今をただ感じている。外側からの情報からではなく、自分の内側からの欲求から。そして体験から得ること、そのことがどれほど大切なことかと実感しています。」

リターン

今後のスケジュール

7月 クラウドファンディング終了

8月中旬 基本計画完了/木材量決定

11月 着工

12月 竣工/運用開始

最後に

私たちがこの学校をつくるとき、いつも大切にしてきたこと。それは「子どもが真ん中にいる」ということです。何かを決めるとき、立ち止まって考えるとき、「これは誰のための選択なのか?」という問いに戻れるように。

私たちがこの学校をつくるとき、いつも大切にしてきたこと。それは「子どもが真ん中にいる」ということです。何かを決めるとき、立ち止まって考えるとき、「これは誰のための選択なのか?」という問いに戻れるように。

この学校を、一輪のバラの花にたとえてみると、中心にいるのは、子どもたち。そのすぐ外側を包むのは、日々子どもたちと関わるスタッフたち。さらにその外側には、事務や運営、そして寄付や応援で支えてくださる方々が花びらのように幾重にも重なりながら、この学校というひとつの花を形づくっています。

すべては、子どもたちのまわりに、やわらかく、しなやかに広がる存在。それぞれが違う色や形をしていても、どれも大切な一枚の花びらです。私たちは、どんな花びらとしてこの花の一部になれるだろう?

そんなことを想像しながら皆さんとこの世界をつくってみたいのです。

どうぞ応援よろしくお願いします。

WACOCA: People, Life, Style.