Ryzen AI Max+ PRO 395×メモリ128GBの衝撃。ノートPCの限界が変わる「HP ZBook Ultra G1a 14 inch」で紹介した最強のモバイルワークステーションを、Ubuntuをインストールすることを前提でお借りする機会に恵まれた。

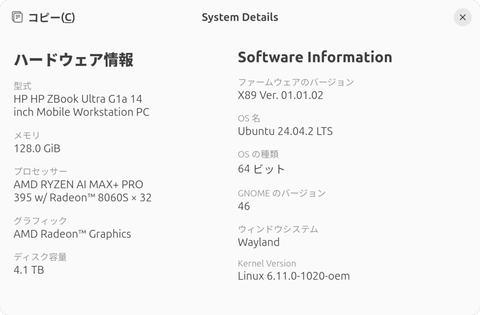

スペックの概要は下の画像と前出記事の通りだが、分かるところをもう少し詳細に紹介する。次の表の通りだ。

見よ、この最強スペックをメーカーモデル備考CPUAMDRyzen AI Max+ Pro 395 w/Radeon 8060Sメモリ??LPDDR5x 8,000MHz 16Gib×8SSD?PSEIN004TA87MC04TBWi-FiMediaTekMT7925-ディスプレイ??2,880×1,800ドット

見よ、この最強スペックをメーカーモデル備考CPUAMDRyzen AI Max+ Pro 395 w/Radeon 8060Sメモリ??LPDDR5x 8,000MHz 16Gib×8SSD?PSEIN004TA87MC04TBWi-FiMediaTekMT7925-ディスプレイ??2,880×1,800ドット

前出の記事とは少なくともディスプレイ解像度とSSDが異なる。Synaptics製指紋認証デバイスも認識しているが、今回は試していない。

名称はいささか長いので以後「ZBook Ultra G1a」と略す。

Ubuntuのインストール

当初は素のUbuntuをインストールして検証予定だったが、その後Ubuntuのインストールイメージが公開され、これを使うこととした。

「OSを特定し、選択する」で「Linux」を、「バージョンを選択する」で「Ubuntu」を選択し、「送信」をクリックする。

「送信」をアクティブな状態にする

「送信」をアクティブな状態にする

「OS-機能向上及びQFE」をクリックすると詳細が表示されるので、「ダウンロード」をクリックする。なおファイルサイズが「0.0MB」となっているが、実際には5GB弱であった。

ファイルサイズが「0.0MB」になっているが、ダウンロードできる

ファイルサイズが「0.0MB」になっているが、ダウンロードできる

8GB以上のUSBメモリを用意したい。人気Linuxディストリビューション、Ubuntuを触ってみよう!を参考にダウンロードしたISOイメージをUSBメモリにコピーする。

準備が整ったらZBook Ultra G1aにUSBメモリを接続し、起動する。F9キーを押すとブートデバイスが選択できる。

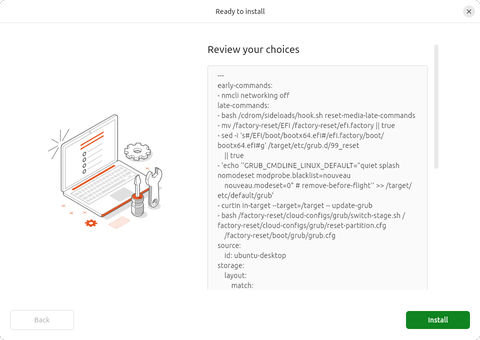

起動すると、「Install」というボタンしかないインストーラーとなり、ここをクリックしてしばらく待つとインストールが完了する。再起動すればUbuntuの初期設定となる。

本当に「Install」しかないインストーラー

本当に「Install」しかないインストーラー

このようにインストーラーは問答無用で内蔵SSDを消去するので、必要であればバックアップを取っておこう。バックアップのためにF10キーを押してUEFIメニューを表示し、セキュアブートをオフにする必要がある場合もある。

初期設定

初期設定についても軽く紹介しよう。

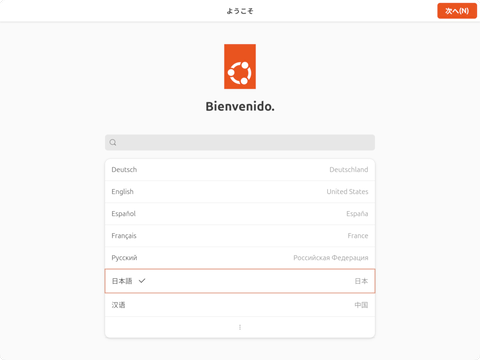

言語は、通常は日本語を選択する。

言語の選択

言語の選択

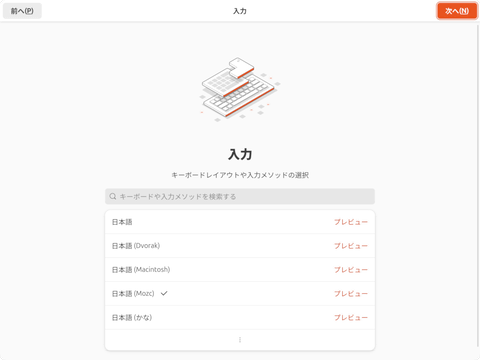

入力は、「日本語」を選択するのが正しいが、後で確認するのでひとまず何を選んでも構わない。

入力の選択

入力の選択

ソフトウェア使用許諾契約書が表示されるので、内容を確認の上承諾するのであれば「適用」をクリックする。

ソフトウェア使用許諾契約書

ソフトウェア使用許諾契約書

Wi-Fiを使用するのであれば、ここで使用するアクセスポイントを選択する。

Wi-Fiの選択

Wi-Fiの選択

タイムゾーンを選択する。通常はJSTにする。

タイムゾーンの選択

タイムゾーンの選択

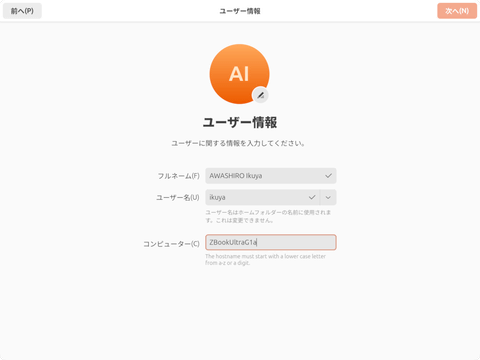

ユーザー情報を入力する。換言すると、アカウントとコンピューター名(ホスト名)を決定する。

ユーザー情報を入力する

ユーザー情報を入力する

パスワードを設定する。容易なパスワードは認められない。

パスワードを設定する

パスワードを設定する

これで初期設定は完了となる。

すべて終えました!

すべて終えました!

ここからあとは、従来のUbuntuと同様となる。

確認したい設定

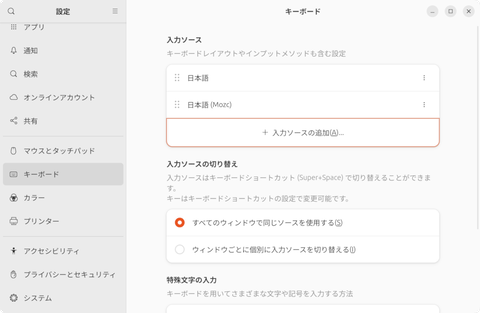

インストール後確認したい設定としては、「設定」-「キーボード」-「入力ソース」がある。必ず下図のように「日本語」、「日本語(Mozc)」になっていることを確認する。

入力ソースを確認

入力ソースを確認

「ディスプレイ」-「スケール」は、デフォルトでは200%になっている。これだといささか狭いと感じる場合は、「任意倍率のスケーリング」を有効にし、「スケール」を「150%」や「125%」にしよう。

スケールの調整

スケールの調整

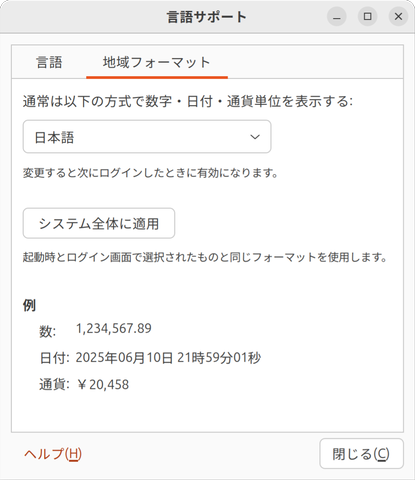

「言語サポート」を起動し、「地域フォーマット」を「日本語」にする。そして「システム全体に適用」をクリックする。ここの変更はどうも自動ではやってくれないようであった。

地域フォーマットの変更気になったところ

地域フォーマットの変更気になったところ

1つ気になったのは、おそらくはカーネルの問題であろうが、Wi-Fiが切れてしまうことがわりとあった。この場合、基本的には一度Wi-Fiをオフにして、再度有効にすればよく、以後は接続が切れることはなかったことが多かった。再起動するとまた同じことになる。

このあたりは今後のカーネルのバージョンアップでの対応を待ちたい。

軽くベンチマーク

筆者は比較するのにふさわしいGPUを所有していなかったので、RD-RX9060XT-E16GB/DFを購入したが、想像よりもだいぶピーキーだったため今回の使用は断念した。やむなくRadeon RX 7800 XT Challenger 16GB OCとした。かなりの性能差があることにご留意いただきたい。なにせZBook Ultra G1aのACアダプタは140Wだが、Radeon RX 7800 XTの最大消費電力は220Wである。

比較に使用したPCのスペックは次の通りだ。

メーカー型番備考CPUAMDRyzen 9 7950X105W運用CPUファンID-COOLINGIS-55-BLACK-マザーボードASRockB650M Pro RS-メモリTeamCTCCD532G6000HC48DC01-ADDR5 6,000MHz 16GB×2GPUASRockRX7800XT CL 16GORadeon RX 7800XTSSDキオクシアEXCERIA PLUS G3 SSD2TB電源Silver StoneSX-700G-2.5インチフロントベイSilver StoneFS202-ケースSilver StoneSG11-

ベンチマークはおなじみのPhoronix Test Suiteだ。

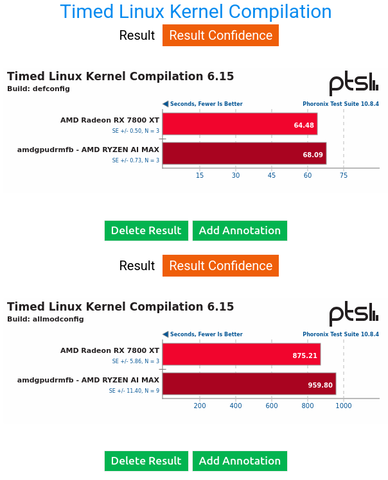

まずはCPUから見ていこう。Linux 6.15のビルド結果だ。

CPUの結果

CPUの結果

同じ16コア32スレッドで、Zen4と5の違いがあり、さらに7950Xは105W運用にしているということで、あまり差がないであろうことは容易に想像できる。実際その通りの結果になっている。

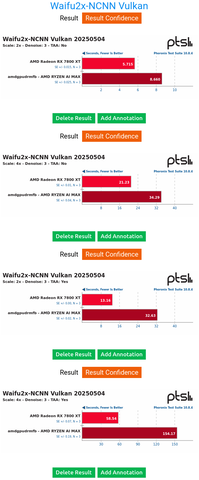

Vulkanが速ければたいていのことはなんとかなるということで、Waifu2x-NCNNで画像を拡大している。

Vulkanの結果

Vulkanの結果

TAA(Temporal Anti-Aliasing)の有無で結果が変わっているのが特徴的だ。TAAありだと1/3、TAAなしだと1/2程度の速度となっている。

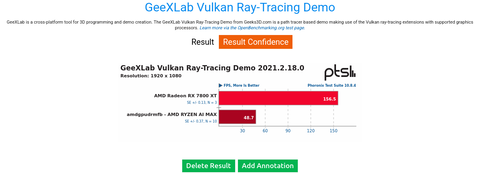

ではレイトレーシングをかけてみるとどうなるかというと、次のようになった。

レイトレーシングをかけた結果

レイトレーシングをかけた結果

1/3弱となっており、TAAありとおおむね同じ結果となっている。エフェクトは少し苦手なのかもしれないが、ドライバーが成熟していない可能性も否定はできない。

Blender

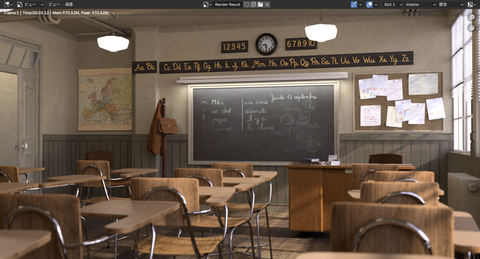

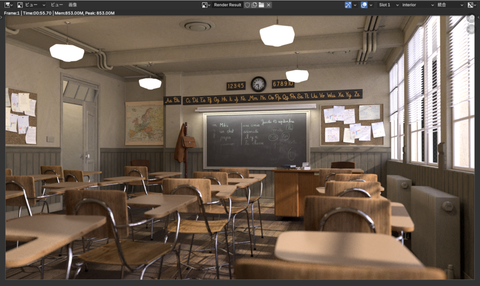

強力なGPUを持つモバイルワークステーションで何がしたいかと考えると、真っ先に思いつくのは3Dレンダリング、Blenderであろう。

というわけで、サンプルをダウンロードし、レンダリングにかかる時間を計測した。

BlenderはROCmというGPUソフトウェアスタックでGPU演算を実現できるようになっている。今回はバージョン6.4.1を使用している。インストール方法はバージョンごとによって変わるので、ドキュメントを参照してほ しい。

snap版Blender 4.4.3で比較してみたところ、次のようになった。

Radeon RX 7800 XTでの結果

Radeon RX 7800 XTでの結果 Ryzen AI Max+ PRO 395での結果

Ryzen AI Max+ PRO 395での結果

Raden RX 7800 XTの倍と少しであれば、充分に高速といえるだろう。

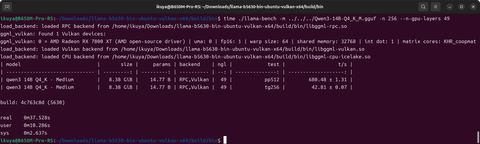

LM Studio/llama.cpp

LM Studioとそのバックエンドであるllama.cppは、VulkanによるGPUアクセラレーションに対応している。環境を用意して自前でビルドすれば、ROCmを使用したGPUアクセラレーションにも対応できる。しかし、少なくとも執筆段階ではGPUによるROCmの使用ができない。理由としては、6.4.1にはRyzen AI Max+ PRO 395用のrocBLASライブラリが含まれていないからだ。次のバージョンであるROCm 7.0に含まれることを期待したい。そして、そのライブラリを含んだOllamaがリリースされれば、GPUのROCm使用ができるようになるはずだ。

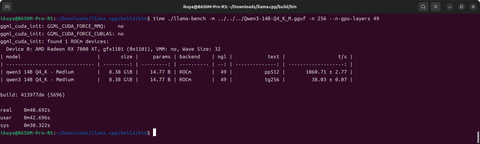

というわけで、Radeon RX 7800 XTでVulkanとROCmでベンチマークを計測し、どちらがどれだけ速いかを比較してみた。

Vulkanでの結果

Vulkanでの結果 ROCmでの結果

ROCmでの結果

驚くべきことに、Vulkanのほうが速い。少なくともllama.cppを使う分には、ROCmには深刻な速度のバグがあることがうかがえる(バグ報告その1、その2)。

以上のように大手を振ってVulkanを使用すればいい。それはそれでどうなんだろうと思わなくもないが。

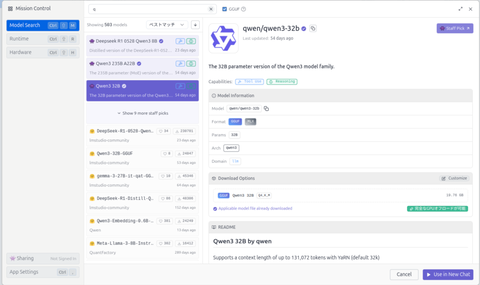

せっかく巨大なVRAMが使用できるということで、Qwen3 32Bを動作させてみた。32Bであっても「完全なCPUオフロードが可能」となっていて心強い

Qwen3 32Bのモデルを選択したところ

Qwen3 32Bのモデルを選択したところ

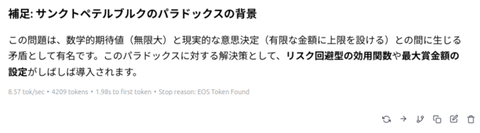

ただし速度は実用的とはいい難く、今回の例だと8.57tok/secしか出なかった。

結果を拡大したところ

結果を拡大したところ

ほかにもいくつか試してみたが、速度は似たり寄ったりであった。

Ollama

Ollamaは、llama.cppと同様の理由でROCmが使用できない。Ollamaは自前でROCm(Cudaも同様だが)のライブラリを持っているが、これがRyzen AI Max+ PRO 395(gfx1151)対応版になるまではCPUによる演算を使用することとなる。

まとめ

そもそも強力なCPU/GPU性能に広大なメモリ、高解像度のディスプレイを搭載して持ち運べるサイズにまとめている、というのは驚異的なことだ。その分価格もものすごいことになっているが、3Dグラフィックスデザイナーなどに明確な用途があれば、充分に考慮に値するだろう。

Ubuntuをインストールして使うメリットとしては、環境構築の容易さが挙げられる、Blenderも、snapパッケージをインストールすればおしまいで、あとは自動的にアップデートしていくばかりか、バージョンを固定することも容易だ。

またROCm対応が進めばという条件付きだが、OllamaをインストールしてLLMで「壁打ち」しながら何かをする、というのも、このスペックであればUbuntuをインストールすれば造作もないことだ。LM Studioでも構わないが、今後ROCmのバージョンアップが行なわれればVulkanよりもROCmのほうが高速になるはずである。

HPのようなトップシェアのPCメーカーがUbuntuのインストールイメージを用意し、またUbuntuプレインストールモデルの用意もあると聞いているが、そのように安心した環境で安定したUbuntuを使用できるPCとしては、唯一無二のものである。

WACOCA: People, Life, Style.