World Trends

2025.06.24

新興国経済

米中関係

新興国金融政策

アルゼンチン経済

為替

トランプ関税

ミレイ改革でアルゼンチン経済は改善続く、次は「国民の審判」に注目

~財政健全化、インフレ鈍化、貧困率改善など成果を上げるなか、10月の中間選挙の行方に注目~

西濵 徹

要旨

アルゼンチンでは、一昨年の大統領選で勝利したミレイ氏の下で大胆な経済改革が進められている。当初は政策実行力に疑問が少なくなかったが、就任後は省庁の統廃合や国営企業の民営化などによる財政健全化に注力し、議会との対立も乗り越える形で経済改革を着実に前進させている。その結果、財政収支は黒字化し、インフレ率も大幅に低下しているほか、為替市場も安定しつつあるなど、成果を上げている。

結果、同国経済は底入れが確認されており、1-3月の実質GDP成長率も前期比年率+3.4%と3四半期連続のプラス成長に、前年同期比は+5.8%と10四半期ぶりの高い伸びとなっている。ショック療法的な政策により悪化した貧困率も低下し、インフレ鈍化も追い風に内需主導による景気回復が進んでいる。一方、外需に不透明感が高まっているが、民間需要を中心とする内需が景気をけん引する様子が確認されている。

対外関係では、ミレイ政権の発足直後に悪化した中国との関係改善が進んでいる。米国とはトランプ氏とミレイ氏の個人的関係を背景に改善が期待されたが、関税の影響は懸念される。ただし、中国依存度の高さは中国経済動向の影響を受けやすさに繋がる。他方、IMFや世銀、IDBからの支援を受けるなど改革への評価は高い。しかし、10月の中間選挙の結果は改革の継続性を左右する可能性がある。経済改革の成否は国民の判断に委ねられるなか、政治安定と外部環境の影響に注視する必要性は高まっている。

南米アルゼンチンは、1930年代の世界恐慌以前は世界有数の先進国であったにもかかわらず長年の左派政権下での外資排斥の動きやずさんな財政運営などを背景に、過去に9回もデフォルト(債務不履行)に陥るなど凋落の歴史を辿ってきた経緯がある。こうしたなか、一昨年の大統領選では、リバタリアン(自由至上主義)を標ぼうする経済学者のミレイ氏が経済の立て直しを公約に掲げて勝利し、同政権の下で大胆な政策転換が図られている。なお、ミレイ氏は、大統領選において中銀や通貨ペソの廃止による経済のドル化といった極端とも言える政策を掲げたほか、政治経験の乏しさもあり、当初は政策の実行力が未知数とみられた。しかし、就任直後から省庁再編や国営企業の民営化をはじめとする公的部門のスリム化に取り組み、政権はこうした取り組みを『ショック療法的』と称するなど、財政健全化に向けた政策の優先度を高める取り組みを進めた。さらに、議会において政権与党は少数に留まるなか、当初は大統領令の濫用により議会手続きを無視する動きをみせたが、その後は議会との協議を通じて経済改革や緊縮財政を実現させるなど、政治手法の練度が上がっている様子がうかがえる。

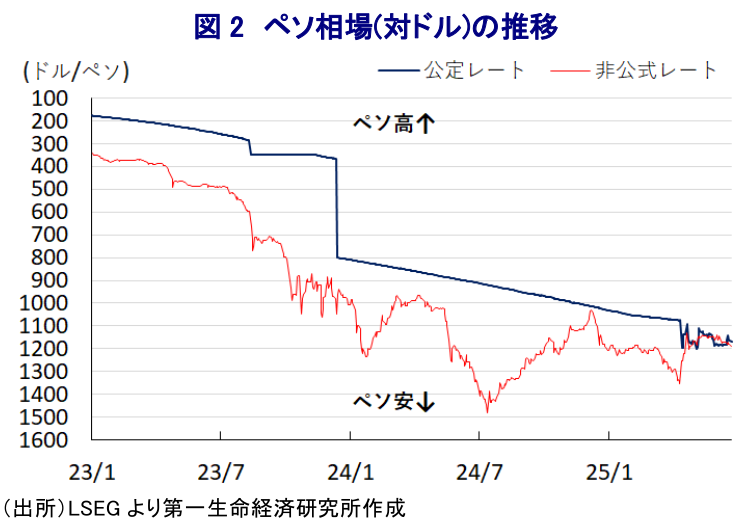

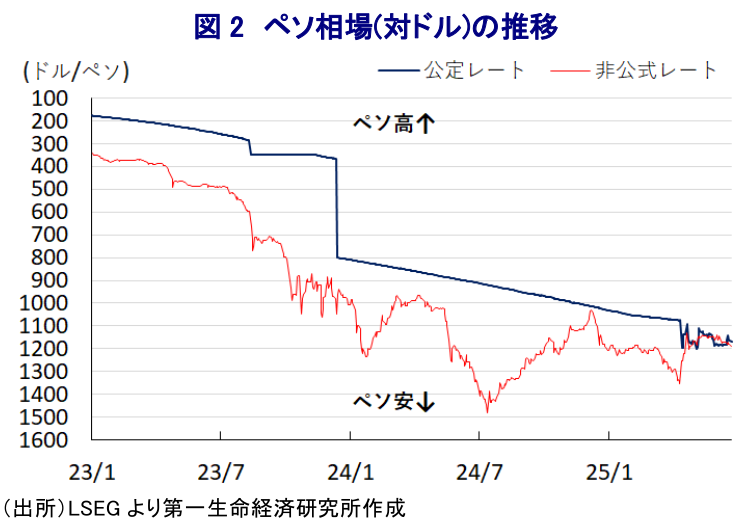

その結果、昨年は財政収支が黒字に転じるとともに、年明け以降も昨年に比べて黒字幅が拡大するなど、財政健全化の取り組みが大きく進む動きが確認されている。さらに、一時は300%近くに達したインフレも頭打ちの動きを強めており、直近5月は前年同月比+43.48%、コアインフレ率も同+44.74%とともに落ち着きを取り戻している様子がうかがえる。また、足元の物価動向を勘案すれば、先行きも一段と鈍化して20%程度と2018年に発生した経済危機の直前の水準に収束すると見込まれるなど、物価を巡る状況は大きく改善している。同国では、通貨ペソの対ドル相場に公定レートと『実勢値』に当たる非公式レートが併存している。なお、経済危機以降のインフレ高進を受けて、国内では幅広く経済活動に米ドルが用いられるなど経済のドル化が事実上進展してきたほか、その後はペソ安が加速したこともインフレを押し上げる一因になった。さらに、上述のようにペソ廃止を公約に掲げるミレイ氏が大統領選に勝利したことを受け、非公式レートが調整の動きを強めるなど公定レートとの乖離が進む動きがみられた。しかし、政権による財政健全化への取り組みが着実に前進するとともに、インフレ鈍化の動きが確認されていることもあり、足元では両者の乖離が大きく縮小している。さらに、足元のペソの対ドル相場は調整の動きに変化の兆しが出ており、こうした事情もインフレ鈍化を促す一助になっているとみられる。

このように、足元の同国経済を巡っては、改革の着実な前進に加え、インフレ鈍化も重なる形で状況が大きく改善している様子がうかがえる。こうした環境改善も追い風に、1-3月の実質GDP成長率は前期比年率+3.4%と前期(同+8.2%)からペースこそ鈍化するも3四半期連続のプラス成長で推移するなど底入れが続いている。中期的な基調を示す前年同期比ベースの成長率も+5.8%と前期(同+2.6%)から加速して10四半期ぶりの高い伸びとなるなど、ミレイ政権が発足して1年半を経て同国経済は着実に改善していると捉えられる。事実、ミレイ政権によるショック療法的な政策運営により、一時は貧困率が50%を上回るなど大幅に悪化したものの、昨年後半時点では38.1%と政権発足直前(41.7%)を下回るなど、国民生活を巡る状況が改善している様子がうかがえる。さらに、インフレ鈍化による実質購買力の押し上げを受けて、個人消費は引き続き活発な動きをみせているほか、昨年後半以降に中銀が断続利下げに動いたことも重なり、企業部門による設備投資も活発化するなど、民間需要を中心とする内需の堅調さが景気をけん引している。他方、ミレイ改革による公的部門のスリム化の影響で公的需要は力強さを欠いているが、これは財政健全化を優先するなかで仕方のないところであろう。また、トランプ関税による世界貿易への悪影響が懸念されるなか、1-3月は輸出が減少に転じる一方、民間需要を中心とする内需の堅調さを反映して輸入は大幅拡大が続いている。結果、純輸出(輸出-輸入)の成長率寄与度は前期比年率ベースで▲21.4ptと前期(▲9.4pt)からマイナス幅が拡大したと試算されるなど、景気実態は数字以上に堅調と捉えられる。

なお、政権発足直後には中国との関係悪化が懸念される状況にあったものの、その後はミレイ氏が態度を軟化させることにより関係の『雪解け』が演出されたほか、中国からの投資受け入れが進められる動きもみられる。他方、ミレイ氏は元々トランプ米大統領を『崇拝』してきたなか、両者の蜜月ぶりが度々示される動きがみられたものの、米トランプ政権は関税政策を巡ってすべての国を対象に例外なしの対応をみせるなか、同国に対する相互関税も一律分と同じ10%に設定している。なお、アルゼンチン経済にとって対米輸出額は名目GDP比1.5%程度に留まることを勘案すれば、マクロ的な観点での影響は限定的と捉えられる。その一方、近年は中国との経済関係の深化を受けて対中輸出額は対米輸出額並みの水準となっているほか、対中輸入額は対米輸入額の倍近くに達するなど、中国経済の影響を受けやすくなっている。よって、米中摩擦の激化により中国経済が変調の度合いを強める事態となれば、結果的にその影響が副次的に及ぶ可能性に引き続き留意する必要がある。

他方、同国は2018年の経済危機を受けてIMF(国際通貨基金)からの支援を受け入れてきたが、IMFはミレイ政権が掲げる一連の経済改革について、野心的で大胆と評価する一方、その行方を注視する姿勢をみせてきた。こうしたなか、IMFは今年4月に拡大信用供与措置(EEF)に基づく総額200億ドル規模の支援供与で合意しており、その理由にミレイ改革に加え、為替管理措置の大半が解除されることを挙げている。さらに、IMF以外にも、世界銀行は総額120億ドル、米州開発銀行も総額100億ドル規模の金融支援を行うことを明らかにしており、世界的な評価も向上している様子がうかがえる。ただし、IMFなどは10月に実施予定の中間選挙(上院の半数、下院の3分の1が対象)の結果を受けた国内政治情勢のほか、トランプ関税をきっかけにした世界貿易の動きが景気に与える影響を警戒している。中間選挙を巡っては、世論調査ではミレイ政権を支える与党(自由の前進)を中心とする与党連合が優勢に推移してきたものの、勢いに陰りがみられるとともに、フェルナンデス前政権下の与党であった左派勢力が伸長する兆しもうかがえる。1年半を経てミレイ改革は着実に前進していることは間違いないものの、その命運のカギを握るのはあくまで国民であり、金融市場は再び中間選挙での審判の行方を注視する必要性が高まっている。

以 上

西濵 徹

WACOCA: People, Life, Style.