▼自己紹介

皆様、はじめまして。この度は、ご覧いただき誠にありがとうございます。

愛媛県西予市城川町を中心に活動しております農業生産法人西の栗の三瀬と申します。まず、皆さんは愛媛と言えば何を想像しますか?

ほとんどの方が【みかん】をイメージするのではないでしょうか。国内トップクラスの生産量を誇る【柑橘王国】であり、全国的に有名です!!

実はみかんの陰に隠れて、長年栗の生産量は全国3位でした!!しかし、今私たちの故郷の栗は、かつてない危機に瀕しています。

最盛期と比較すると生産量は8割減少してしまったのです。

このままの減少率でいくと、もしかすると25年後には国産栗のモンブランが食べられなくなるかもしれません!?

その背景には、深刻な後継者不足と高齢化による担い手不足、そして手入れが行き届かなくなった耕作放棄地の増加といった厳しい現実があります。さらに近年では、気候変動による不作のリスクが高まっており、私たちの生活と、この土地の宝である栗を守ることが困難になりつつあります。

毎年の徹底した管理により、大玉で実の詰まった高品質な栗 上記写真

▼プロジェクトを立ち上げたきっかけ

【かつては全国一の栗産地!!しかし…】

もし、あなたの故郷の特産品が、このまま消えてしまうとしたらどう思いますか?

私たち西の栗は、豊かな自然の中で育まれた【栗】を守り、未来へつなぐためにプロジェクトを立ち上げました。

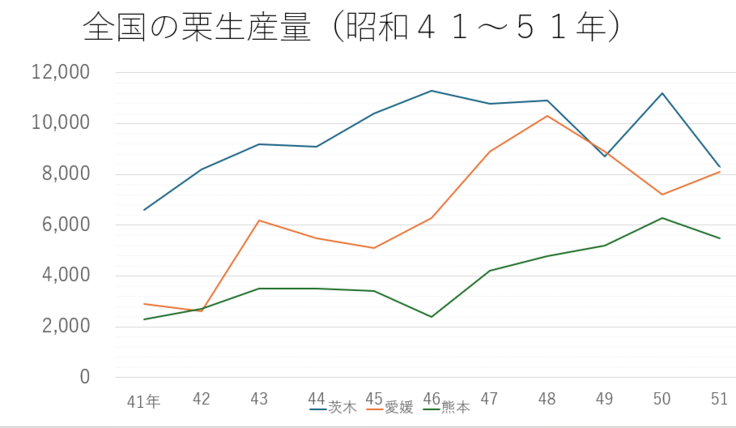

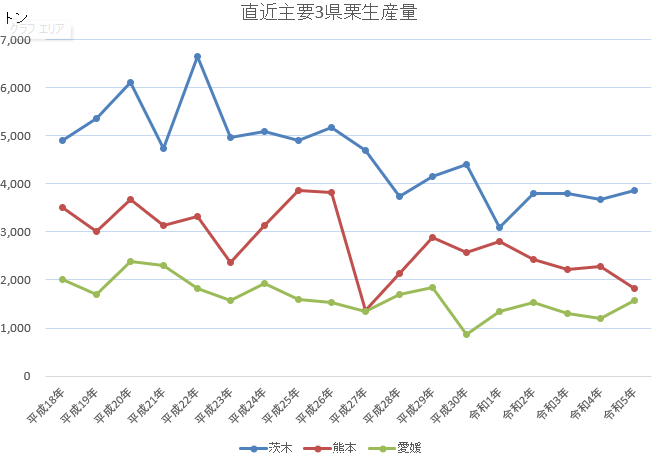

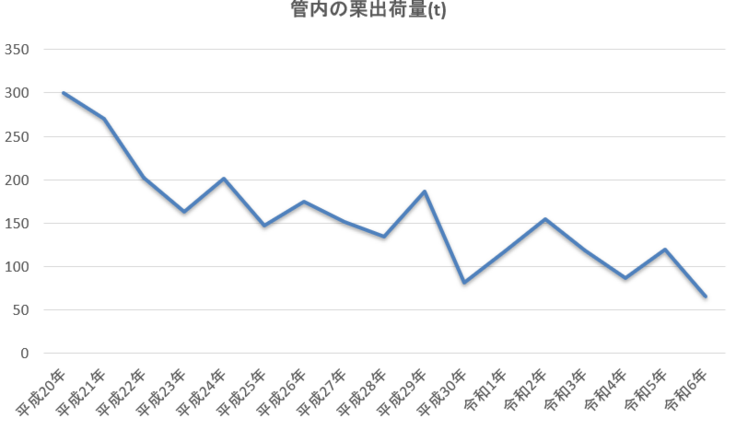

以下表3つが全国・管内の生産量の推移グラフになります。

表1では愛媛県では昭和48年には1万トンもの生産量を誇っており翌49年には栗の生産量日本一になった輝かしい歴史があります。

表2平成に入って以降は全国的にも生産量が減少していき愛媛では現在1800t程の生産量になっています。

表3全国の栗生産量と比例するように管内(愛媛県西予市)でも減少していき100tを切る生産量まで減少しています。

表1(データ参照資料東宇和栗生産同志会より)

表2(データ参考資料元ジャパンクロップス)

表3(データ参照元JA東宇和)

日本の古代において、4000年前の遺跡から栗は出土しています。

それほど古くから日本の食文化に根付いている栗は、ここ愛媛でも一大産地として栄え、人々の暮らしと結びついていました。

栗の収穫祭や、栗を使った郷土料理など、私たちの文化そのものでした。しかし、時代の流れと共に栗栽培を諦める農家が増え、今では地元でさえ栗が身近でない状況になっています。このままでは、先祖から受け継いできた土地、栗の文化が途絶えてしまう…そんな危機感を強く感じています。

(データ参照元ジャパンクロップス)

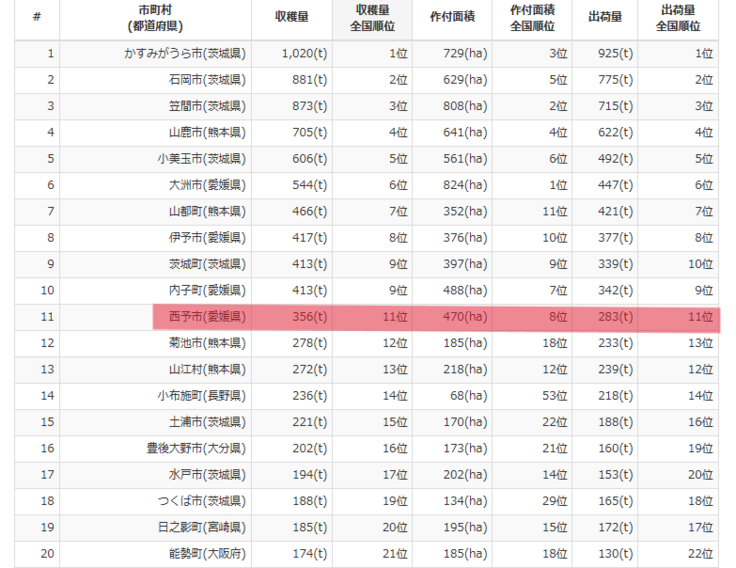

※2006年度の栗生産量全国上位に愛媛県から4か所、西予市は第11位になっています。

プロジェクトの内容

【伝統技術とスマート農業で、栗園を再生!!】

伝統技術とは?

栗栽培において冬季の剪定作業が非常に大事であり、その年の栗の品質・収量の8割が決まります。

栗の木の樹高を約3.5m以内にし、日光が全体に当たるように剪定を行うのが【低樹高栽培】と呼ばれています。

低樹高栽培にはメリットがいくつかあります。

①剪定作業の際も脚立が不要なため、高いところに上る必要がなく安全です。

②年によって裏年、表年(収量が多い年、少ない年)の幅が少なくなり、計画的な生産が可能になります。

③盆栽のようなコンパクトに管理できるため、農薬や肥料の散布量が少なくて済みます。

④台風や強風などの影響が少なくなります。

⑤栗の経済寿命が長くなります。品種にもよりますが、栗の経済寿命は30年前後ですが、この技術を用いて管理することにより、60年以上活躍できる栗の木を育てることが可能になります。以下の写真は低樹高栽培園の様子で、樹高が一定の高さで整っています。

なぜスマート農業を導入しないといけないのか?

冒頭でもご説明のように、以前と比較した際に栗の生産量は愛媛問わず全国の産地で大幅に減少しています。

反対に需要は全国的に増加しているが供給が間に合っていない現状です。

原因としては、少子高齢化、人手不足の問題があります。

それらの問題を解決する一つとして農業の機械化を目指しています。

上記写真は農業用ドローンになっており農薬散布作業のみで従来型散布と比較した場合作業時間が7分の1にまで短縮できます。

短時間で作業が完了するので、これから高齢化により園地管理ができなくなる方が多くなり面積管理が比較的容易になります。

農業用ドローンと低樹高栽培は相性が非常に良い!!

なぜかというと、樹高が一定の高さに揃っているので、ドローンによる散布が均一に行えるからです。

伝統の栗栽培技術と、最新の農業機械が融合できます。

その他、ラジコン式草刈り機などを使用し効率化を図り少ない人数で最大の成果を上げるよう取り組んでおります。

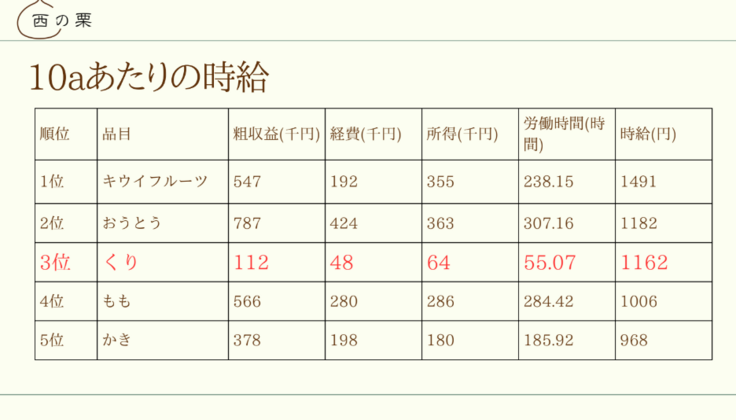

そして栗という品目は下記の表のように時給換算にすれば非常に魅力的な品目になっています。

反面面積10a当たりの生産効率が非常に低いという課題があります。

土地生産性は低いが、時間当たりの生産性が高い特徴があります。

そのため機械化を図り効率化し、大規模な面積の栽培が必須条件になります。

※自社作成品目ごとの時給計算表(全国平均)

【女性も働ける栗づくりを目指して】

写真中心の10年栗の栽培に携わっているベテランの中越さん!!

※中越様北原様からプロジェクトを行うこと、名称と画像掲載を行うことの許諾を取得しております。

高齢化と重労働が課題になっている栗栽培に、スマート農業・機械化により重労働を軽減し女性でも働ける農業・栗づくりができる環境を目指しています。

女性ならではの細やかな視点と感性を生かし、誰もが働きやすい、持続可能な栗園を!!

軽労化で、もっと自由に、もっと創造的に!

【新しい風~栗を作りに千葉より移住者!?~】

都会の喧騒からの解放と、根源的な欲求への回帰

都会のコンクリートジャングルに息苦しさを感じていた北原さんご夫婦。

朝から晩まで時間に終われ、スマホを開ければ溢れる情報、どこへ行っても誰かの目にさらされる監視社会、そして常に効率化を求められる息苦しさ・・・

便利で刺激的な暮らし。しかし、その裏側で私たちは何か大切なものを置き忘れてきてしまったんじゃないか・・

毎日同じことの繰り返しで人生このまま終わってよいのか………気力があるうちに人生の方向性を変えるタイミングが今だった!

そんな時ふと目にした愛媛県城川町の風景。どこまでも広がる緑、澄んだ空気、ゆっくりと流れる時間

心に小さな灯がともり、(そうだ、こんな場所で自然の中で生きてみたい)と思ったのがきっかけです。

北原さんご夫婦の決断は私たちに『本当に大切なものは何か』をそっと問いかけているような気がします。

西の栗でご夫婦を受け入れ、栗の栽培を共に行い始め、1年が経ちました。

支援金はご夫婦の人材育成費にも充てさせていただきます。

土の匂い、木々のざわめき、毎日の天候の変化、景色の変化を五感で感じ、そして、自分たちの手で何かを生み出す喜びを共有して行きます。

▼プロジェクトの展望・ビジョン

※城川ファクトリー代表取締役社長 村田博史様より名称掲載を行うことの許諾を取得しております。

地元栗加工会社との高単価契約出荷

地元栗加工会社である城川ファクトリーと強固な連携体制を築き、地域に根差した栗産業の維持発展に貢献しております。

収穫した栗を全量城川ファクトリーへ出荷することにより安定的な量の地元産栗を確保でき、栗を使った菓子の製造を計画的に行うことができています。

安定的な数量だけでなく、高単価での取引を行うように努めており、計画的な栗の生産と経営の安定化を図り、引いては持続可能な栗栽培を通じて地域の農業、景観を守ることに繋げます。

城川ファクトリーで加工された栗ペーストは全国的に大変人気で全国の栗菓子の材料として下支えを行います。

耕作放棄地の開拓

耕作放棄地を開拓し未来ある栗づくりを行っていきます。

最後に

今後10年言わず5年以内に栗の生産量は著しく減少していきます。

栗の生産者の平均年齢が約72歳になっておりもう限界が目の前にきています。

今後園地の管理を請け負う機会が確実に増えてきます。

この問題を解決するには人材の確保、そして最新の農業機械を導入し、大規模に管理することです。

栗の栽培を維持、拡大することにより地域の景観保全になり、今まで地元産業として育まれていた栗産業を守ることができると確信しています。

私は【温故知新】という言葉が大好きです。

故きを温ねて新しきを知る

今まさにこの言葉の行動が農業界で求められていると思います。

皆様何卒よろしくお願いいたします。

WACOCA: People, Life, Style.