KubeCon+CloudNativeCon Europe 2025から、GoogleとMicrosoftが2025年4月2日のキーノートでそれぞれに行ったセッションを紹介する。Googleは、マルチクラスターのスケジューリング問題を解決するSIG-Nodeの中で開発されたDynamic Cluster-Autoscalerを解説した。一方Microsoftは、KubernetesのSIG-UIで開発されているユーザー体験を劇的に改善するダッシュボードHeadlampを解説した。

Googleの発表:Dynamic Cluster-Autoscaler

最初に紹介するのはGoogleのエンジニアCorentin Debains氏とLaura Lorenz氏の両名が紹介したMulticluster Orchestratorだ。

リージョンを跨ぐマルチクラスター対応のスケジューラーを紹介するDebains氏(左)とLorenz氏(右)

セッションのタイトルは「The cloud (and your $$$) is not infinite Dynamic Scheduling at every layer」で、動画は以下のURLから視聴できる。

●動画:The Cloud (And Your $$$) is Not Infinite: Dynamic Scheduling at Every Layer

ダイナミックなスケジューリングをマルチリージョン、マルチクラスターで実装

ソフトウェアを紹介するGoogleのブログは以下のリンクから参照できる。

●アナウンスメント:Introducing Multi-Cluster Orchestrator: Scale your Kubernetes workloads across regions

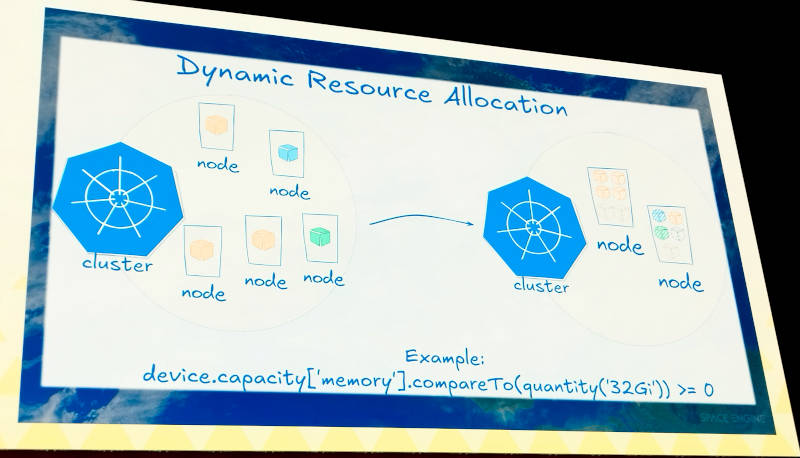

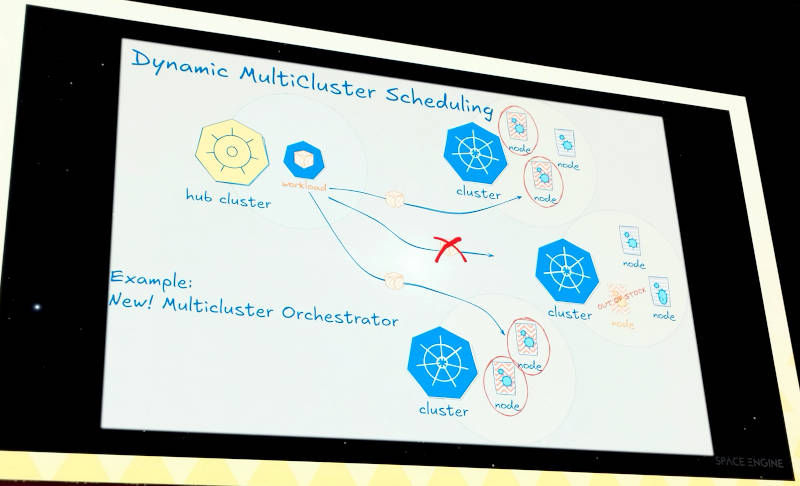

ここ数回のKubeConでは、Kubernetesクラスターの中のPodをノード間で動的にスケジューリングするDynamic Resource Allocationが話題となっていたが、Multi-Cluster Orchestratorはそのカバレージを、リージョンを跨ぐ形で配備された複数のクラスター間で行えるようにしたというのがポイントだ。

DRA(Dynamic Resource Allocation)の概念図

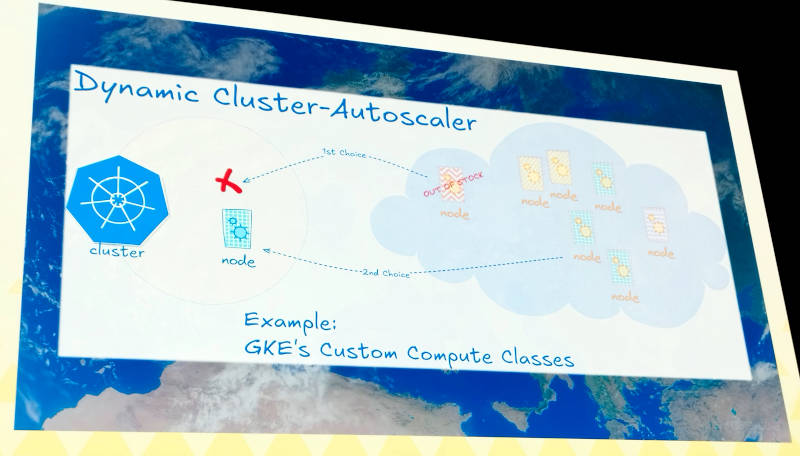

解説の中でDebains氏は、AWSが開発するKarpenterをクラスター内のオートスケーラーとして紹介。またGKEでも同じような機能が存在することにも触れ、クラスター内部でのオートスケールには複数の実装が存在することを説明した。

●参考:What Karpenter v1.0.0 means for Kubernetes autoscaling

今回のMulti-Cluster Orchestratorは、Kubernetesクラスター実装のSIGであるSIG-Nodeで議論されていたマルチリージョンのオートスケーリングを実装したソフトウェアというところがポイントだろう。AWSやGCPというパブリッククラウドに特化した実装ではなく、KubernetesのSIGによるリファレンス実装という形を取っていることで、ベンダー主導ではなくコミュニティによって議論され、開発されていると外部的には言えるだろう。もちろん多くのコードをGoogleが書いていることは自明だが、少なくともベンダーに特化した実装からは距離を取る姿勢であることは理解できる。

マルチクラスターでのオートスケーリング実装

このスライドで解説されているマルチクラスターでのオートスケーラーであるGKEは、あくまでもサンプルという扱いだ。

マルチリージョンでの動的なオートスケーリングを実装

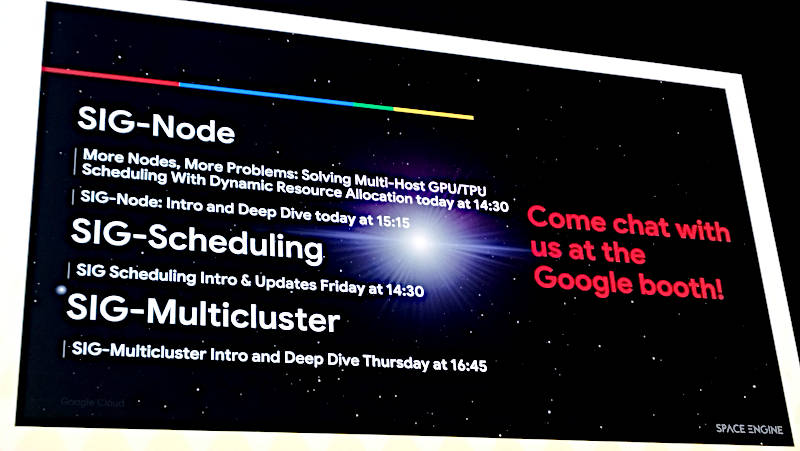

最後にこの機能が議論されているSIGを3つ紹介してステージを後にした。

マルチリージョンのオートスケーリングを議論している3つのSIG

Microsoftの発表:Headlamp

次に登壇したのはMicrosoftのエンジニアAndrew Randall氏だ。

登壇したRandall氏

動画は以下のURLから視聴可能だ。

●動画:Evolving he Kubernetes User Experience

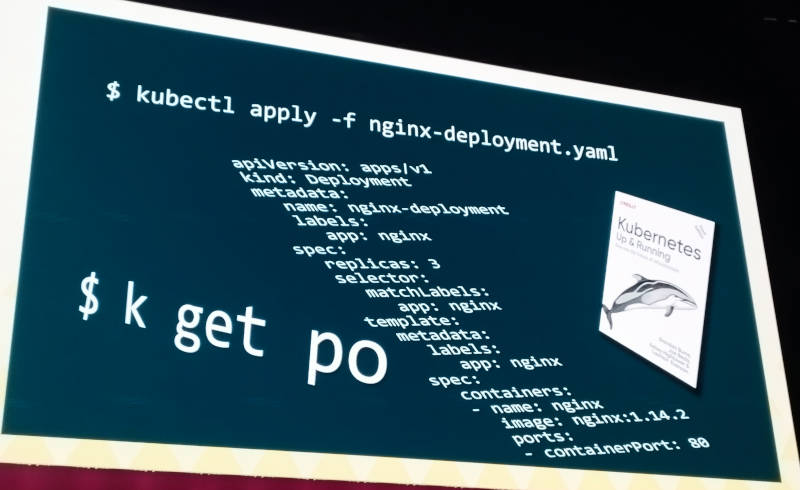

Randall氏はKubernetesが約10年かけて進化し、多くのユースケースからエコシステムの拡大に繋がったことを振り返りながら、さらに多くのユーザーを獲得するための壁として、現在のKubernetesを使い始めるユーザー体験が必ずしも良いものではないことを指摘する。kubectlに代表される多くの管理用のコマンドツールに依存したエコシステムが構成されていることを示した。

Kubernetesは多くのコマンドツールで管理運用されているのが現実

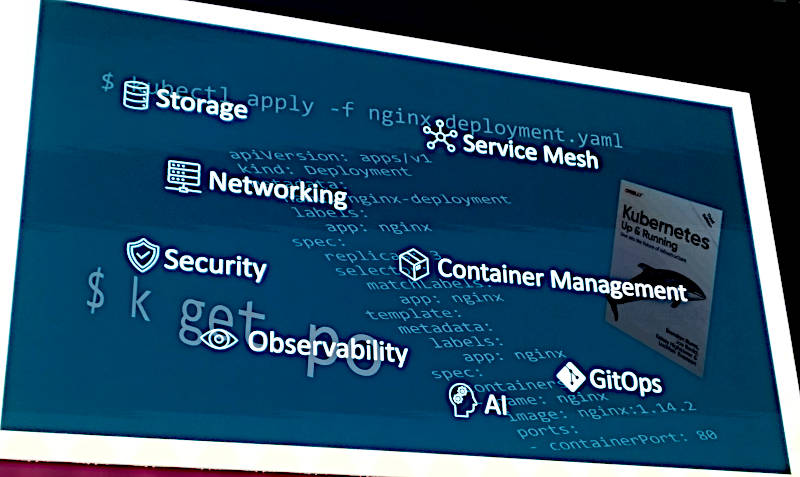

またクラスター管理にはKubernetesだけではなくネットワーク、ストレージ、オブザーバビリティなど関連するプロジェクトも多く、どれもがそれぞれの管理ツールを持つことで統一性がないことも問題として挙げた。

Kubernetes以外にも多くのプロジェクトが存在するエコシステム

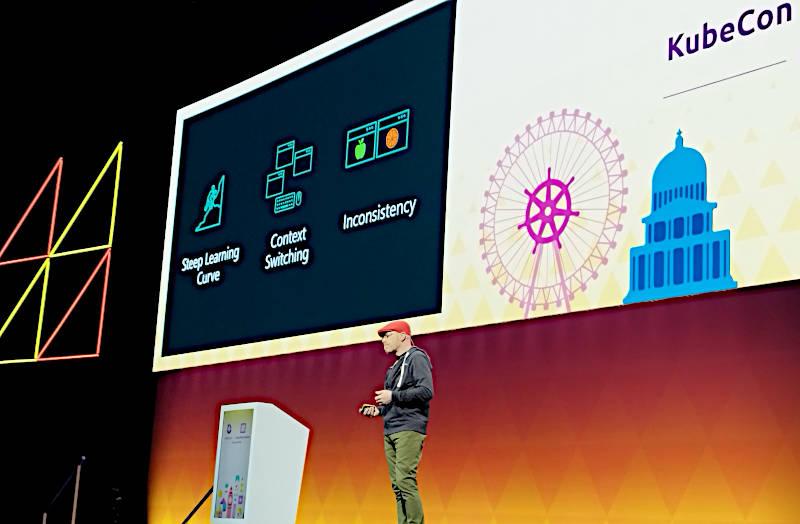

コマンドラインツールに依存することによる学習コストの高さや、複数の管理ツールを使わざるを得ない点などが、新たにKubenrnetesを学ぼうとするエンジニアにとっては大きな障害となっていることを解説。

高い学習コストや管理ツールの使い分け、インターフェースの違いなどの問題点を指摘

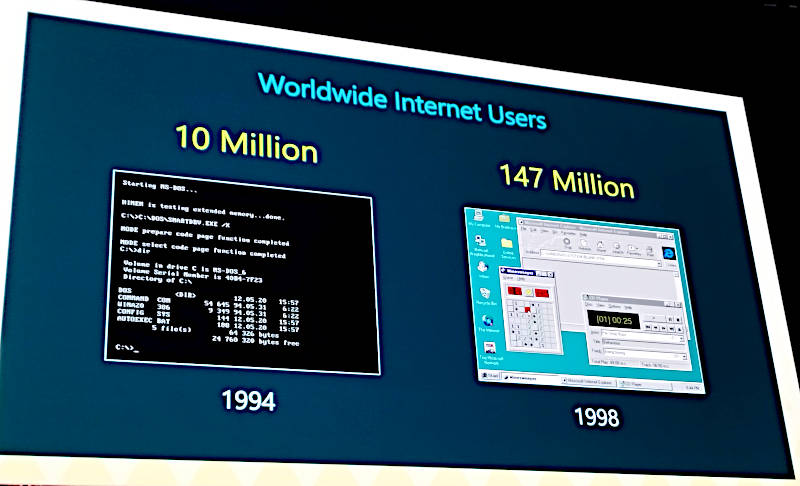

これはコマンドライン主体だったMS-DOSからWindowsを開発したMicrosoftらしい発想の延長とも言えるもので、WindowsがリリースされたことでPCの利用者は劇的に増大したことをここで説明した。

MS-DOSからWindowsに進化したことをKubernetesでも繰り返したいMicrosoft

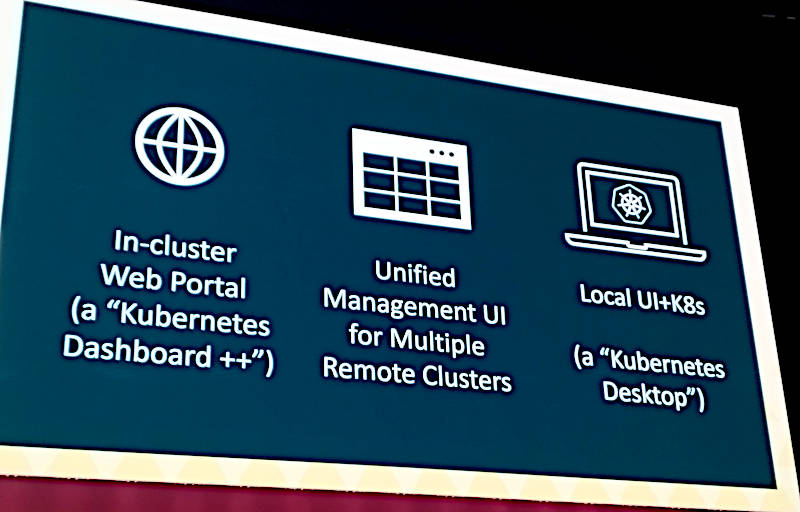

その要点としてクラスター内でのWeb Portal、複数のリモートを含むクラスターの管理インターフェース、ローカルPCでのクラスター管理ツールという3つの役割を果たすツールが必要だと語った。

3つの役割を果たすツールを開発することで新規ユーザーに良好なユーザー体験を提供

そのツールがHeadlampという新しいオープンソースソフトウェアだ。Headlampはサンドボックスプロジェクトとして、CNCFにおいてはKubernetesのSIG-UIの中で開発が進められている。

Headlampの概要。マルチクラスター対応、プラグインで各種ツールを連携できる

単にWebポータルとして実装されているだけではなく、WindowsやmacOSなどのデスクトップOS用アプリとしても実装されていることで、デベロッパーが使うMinikubeなどにも対応、複数のクラスターのハブとしての使い方を想定しているようだ。

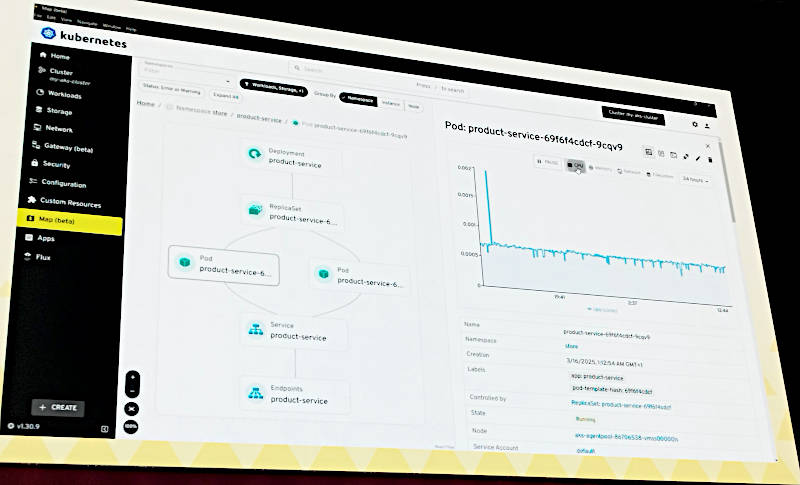

デモではクラスター内部のサービスをマップとして表現

クラスター内部のサービスを可視化するマップインターフェースやプラグインによって、多くのKubernetesのエコシステムのツールが連携できることをデモで紹介した。

この2つのセッションはそれぞれ約5分程度という短いものだったが、どちらもスポンサーとしてのセッションとして行われ、GoogleとMicrosoftがベンダー主導ではありながらもコミュニティに対して最大限の敬意を見せたものとなった。Googleはリージョンを跨ぐような巨大なクラスター運用のためのツール、MicrosoftはPCで実行できるKubernetesからマルチクラスターまでを可視化し操作を可能にするダッシュボードツールを提供し、経験のある運用管理者から初心者までどちらもエコシステムの拡大のために努力を続けていることを参加者にアピールした内容となった。

WACOCA: People, Life, Style.