「BOOX Tab XC」。実売価格は13万8,000円

「BOOX Tab XC」。実売価格は13万8,000円

「BOOX Tab XC」は、カラーE Ink電子ペーパーを搭載した13型のAndroidタブレットだ。大画面を生かしての電子書籍の閲覧はもちろん、付属のスタイラスと組み合わせてノートを取ったり、オプションのキーボードと組み合わせてノートPCのように使ったりと、幅広い用途に対応できるのが特徴だ。

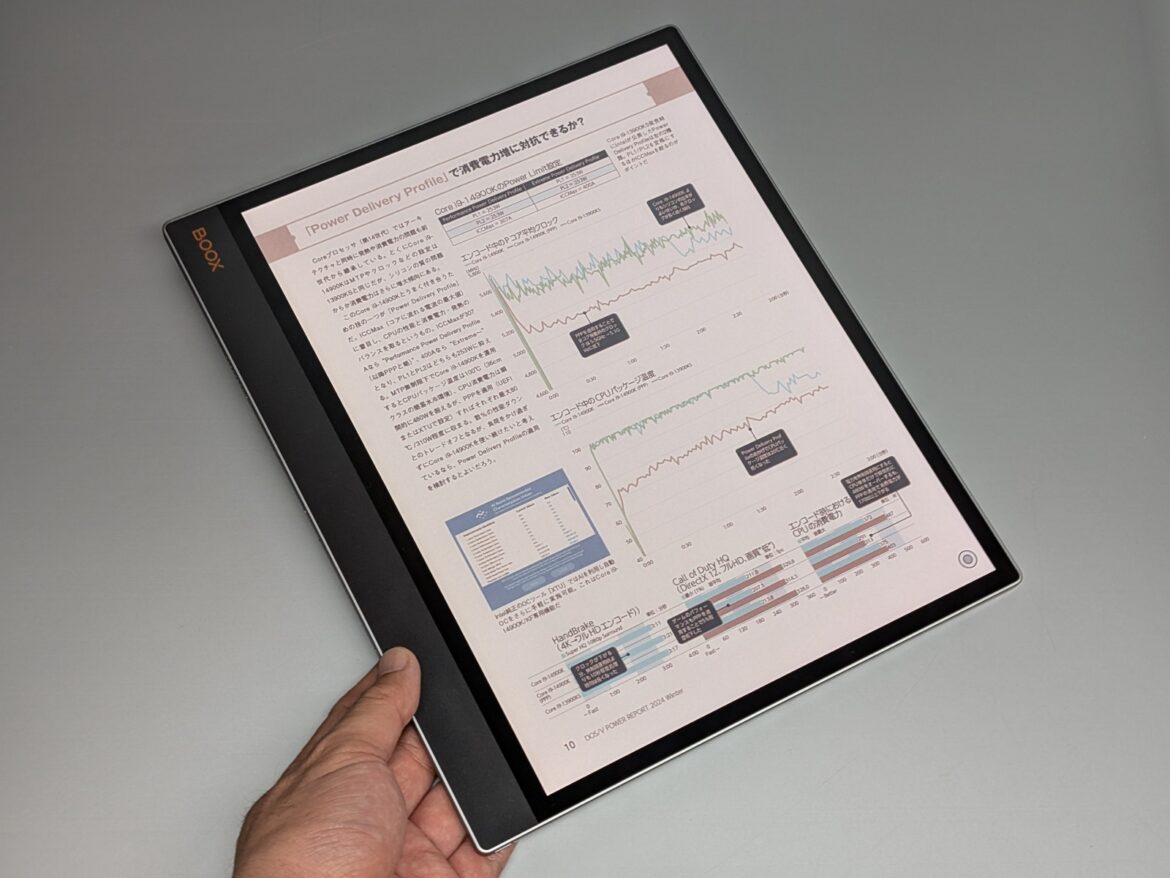

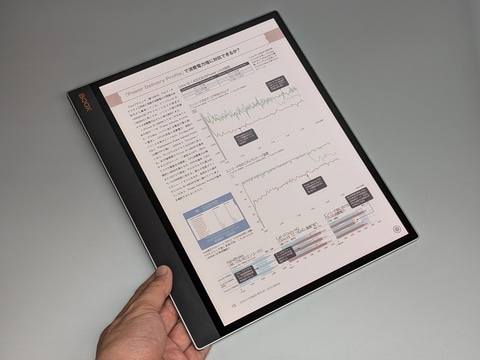

徐々に普及しつつあるカラーE Inkだが、その多くは7~8型クラス、および10型クラスがほとんどで、13型という大画面に対応したモデルはBOOXシリーズではこれが初となる。A4サイズをほぼ原寸で表示できるとあって、E Ink電子ペーパーにこだわるユーザーにとっては魅力的だろう。

今回は、国内代理店から借用した実機を用い、画面サイズが同等の「13インチiPad Air」と比較しつつ、電子書籍ユースを中心とした使い勝手をチェックする。

13インチiPad Airと仕様比較

まずは13インチiPad Airとの比較から。性能差を見るというよりも、ハードウェアの性格の違いを知るためのものとして見てほしい。

BOOX Tab XC13インチiPad Air発売2025年5月2024年5月サイズ(最厚部)287.5×243×5.3mm280.6×214.9×6.1mm重量約625g616gOSAndroid 13iPadOSCPU2.8GHz オクタコア + BSRApple M2チップ

4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU

10コアGPU

16コアNeural Engineメモリ6GB8GBスクリーンKaleido 3OLED画面サイズ/解像度13.3型/白黒: 3,200×2,400ドット(300ppi)

カラー: 1,600×1,200ドット(150ppi)13型/2,732×2,048ドット(264ppi)通信方式Wi-FiWi-Fi 6E(802.11ax)バッテリ持続時間(メーカー公称値)不明(容量5,500mAh)最大10時間(36.59Wh)コネクタUSB Type-CUSB Type-Cスピーカー2基2基生体認証-Touch ID価格(発売時)13万8,000円(128GB)12万8,800円(128GB)

14万4,800円(256GB)

18万800円(512GB)

21万6,800円(1TB)その他InkSpire スタイラスペンが付属-

筐体はBOOXシリーズでお馴染みの、片側にのみ余白がある形状。それゆえ画面サイズが同等の13インチiPad Airと比べても面積は広めだが、この余白部分に指をかけて持つことで保持しやすい利点がある。ちなみに電子書籍専用のデバイスというわけではないため、ページボタンなどのギミックは搭載しない。

厚みは5.3mmと、13インチiPad Pro(5.1mm)に匹敵する薄型。その一方で重量は625gと、13インチiPad Air(617g)より重い。一般的に電子ペーパー端末は軽量という印象が強いが、BOOXはカラーE Inkこそ搭載しているものの中身はAndroidタブレットそのものであり、こうしたアドバンテージはない。

本体にはUSB Type-Cポートのほか、オプションのキーボードなどを装着するための独自コネクタが搭載されている。iPadのSmart Connectorと同様、マグネットで吸着することで、データ通信および給電が行なえる仕様だ。今回のように読書端末として使う場合は、実質的に出番はない。

なお独自GPUのBSR(BOOX Super Refresh)により軽快な動作を実現しているのはフラグシップモデル譲りだが、指紋認証センサーや書類スキャン用のカメラは搭載しないなど、ハードウェア的には省略した形跡も見られる。またスピーカーは搭載するものの音量ボタンが用意されていなかったり、メモリカードスロットが省かれている点も要注意だ。

このほか10.3型モデル「BOOX Tab Ultra C」では6,300mAhあったバッテリ容量は5,500mAhに減っているが、実質的に本製品のモノクロモデルにあたる「BOOX NoteMax」は3,700mAhなので、こちらは妥当と言っていいだろう。またスタイラスが標準添付されているのは、ペンが別売の競合製品と比べた場合のアドバンテージになっている。

解像度が底上げされるも雑誌コンテンツとの相性は微妙?

では電子書籍ユースについて見ていこう。サンプルには、コミックはうめ著「東京トイボクシーズ 1巻」、雑誌は「DOS/V POWER REPORT」の最終号を使用している。

解像度は、モノクロが300ppi、カラーは150ppiという、カラーE Inkパネルでは恒例の、カラーとモノクロとで解像度が異なる仕様。もっともカラーの解像度はかつての100ppiから150ppiへと向上しているほか、モノクロだけならiPad(264ppi)より上なので、表現力はかなり高い。一般的なカラータブレットでも200ppiを切っている製品はあるので、徐々に欠点の域を脱しつつある。

若干気になったのは、本製品はスワイプによるページめくりが非常に難しいことだ。なぜなら本製品は幅が広いため、スワイプでページをめくるには長距離をなぞらなくてはならず、結果的にページをめくり損ねて元のページに戻ってしまう現象が多発する。本製品に関しては、ページめくりは原則としてタップで行なったほうがよいだろう。

ちなみに本製品はページめくりボタンは搭載していないのはもちろん、音量ボタンも備えないので、Androidデバイスではおなじみの、音量ボタンにページめくりを割り当てる機能も利用できない。使い方によってはマイナスになるので要注意だ。

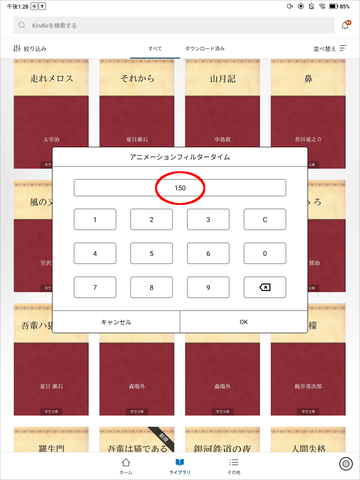

さてこれら電子書籍コンテンツの利用にあたっては、それぞれのアプリごとに「E Inkセンター」で挙動を設定することで、E Inkにつきものの残像を目立たなくさせられる。たとえばKindleの場合は、リフレッシュモードで「Regal」を選んだ上で、オプションのアニメーションフィルタータイムを100~200msに設定するのがベターとされている。

今回は試しに150msに設定してみたが、カラーページでもほぼ残像がなく、ストレスのないページめくりが可能になった。あとはページの内容に合わせて、鮮やかさをはじめとしたカスタマイズを行なえばよい。

Kindleアプリを表示した状態で「E Inkセンター」を起動し、リフレッシュモードを「Regal」へと変更する。続いてその左上にある「その他の設定」をタップ

Kindleアプリを表示した状態で「E Inkセンター」を起動し、リフレッシュモードを「Regal」へと変更する。続いてその左上にある「その他の設定」をタップ 「アニメーションフィルタータイム」を、Kindleの場合は100~200へと変更する

「アニメーションフィルタータイム」を、Kindleの場合は100~200へと変更する 今回は「150」へと変更した。これによりページめくり時の残像がほぼ発生しなくなる

今回は「150」へと変更した。これによりページめくり時の残像がほぼ発生しなくなる

ただしこれらの最適値はアプリごとに異なっており、設定を共用できないのが面倒なところ。試しに前述のKindleアプリと同じ設定を、DMMブックスやebookjapanにも行なってみたが、未設定の状態と違いはほとんど見られなかった。このあたりの最適値は必ずしも公開されているとは限らないので、自分であれこれパラメータを調節しつつ試すしかない。

また残像自体は消せても、表示するコンテンツには向き不向きもある。たとえばグラデーションはきちんとした階調にならず、シミのようになってしまうことがある。これは表示できる色数が少ないことによるもので、ベタ塗りは美しく表示できる一方で、写真類は液晶などと比べると表現力の低さが目立つ。

本製品は13.3型という大画面が特徴だが、これら大画面での表示に見合った雑誌コンテンツは写真を多用しているものが多く、それらと本製品の相性はあまりよくない。向き不向きで言うと技術書などに多いベタ塗りの図版の表示に向く一方、写真類の表示に必ずしも向いていないことは、知っておいたほうがよいだろう。電子書籍とは違うがドキュメント類や会議資料の表示などには、極めて向いた製品と言って差し支えない。

これらリフレッシュモードの設定はアプリごとに行なえる。電子書籍系はその他オプション項目も含めてこまめな設定変更が欠かせない

これらリフレッシュモードの設定はアプリごとに行なえる。電子書籍系はその他オプション項目も含めてこまめな設定変更が欠かせない カラーE Inkはグラデーションの表現が得意ではなく、シミができたようになってしまう。このページでいうと左上、CPU表面にその傾向は顕著だ目に優しい以外にどれだけ選ぶ理由を見出せるか

カラーE Inkはグラデーションの表現が得意ではなく、シミができたようになってしまう。このページでいうと左上、CPU表面にその傾向は顕著だ目に優しい以外にどれだけ選ぶ理由を見出せるか

以上のように、カラーE Inkとして進化の跡は見られるほか、動作もきびきびとしているのは利点だが、利用にあたって表示回りの設定に一手間が必要だったり、表示できるコンテンツに向き不向きがある点は、従来と変わっていない。目に優しいという利点だけで選ぶと、思ったように使えない、ということになりかねないので注意したい。

また同等サイズの液晶タブレットと比べて、重量面ではそれほどアドバンテージはないほか、実売価格も13万8,000円と、スタイラスペンが標準添付されている点を差し引くとしても、13インチiPad Airの同容量(12万8,800円)とはほぼ横並びで、価格面でのメリットはあまりない。

もっとも電子書籍ユース以外で、オプションのキーボードを用いてノートPCライクに使えるといった利点はあるほか、同じカラーE Ink搭載モデルでもQUADERNOのようなノートデバイスとの比較であれば、Google Playストアから任意のアプリをインストールできることが強みになる。E Inkゆえ目に優しいという本来の特色のほかに、本製品でなければならない理由をどれだけ見出せるかが、購入にあたってのポイントになるだろう。