蜜月ぶりをアピールした「核保有国」のロシアと中国。核兵器を保有する国どうしの軍事行動の応酬が続いたインドとパキスタン。核・ミサイル開発を進める北朝鮮は弾道ミサイルを発射。

国際情勢が悪化し、核軍縮が停滞している中、日本が果たす役割は何か? 先週、世界の核軍縮の方向性を議論する国際会議が閉幕しました。

この会議で日本が訴えたのは「対話と協調」の重要性です。はたして実現はできたのか、その舞台裏を取材しました。

核軍縮の枠組み 大きな危機に直面

先月末からニューヨークで開かれていたNPT=核拡散防止条約の会議。191の国と地域が加盟しています。

核兵器を保有するアメリカやロシア、中国なども参加し、核軍縮に向けた交渉を義務づけていますが、その枠組みがいま大きな危機に直面しています。

原則5年に1度、開催される「再検討会議」では、年々深まる各国の対立でこのところ2回連続で「最終文書」が採択されず核兵器の削減が進んでいないのです。

中満事務次長

「核軍縮と不拡散体制に突きつけられた脅威は止まるどころか進化し続けている」

次回の再検討会議は来年。

ことしはそのための準備委員会で、来年にむけた合意文書をつくることを目指していました。

日本は唯一の戦争被爆国として何を訴える?

この会議で、日本は、唯一の戦争被爆国として何を訴えるのか。

開幕の3日前、外務省の担当課では、詰めの議論が行われていました。

担当者

「最近やはり、この核軍縮の分野で、かなり分断が激しくなってきている」

担当者

「核兵器は安全保障のなかの重要な役割を果たしていますので、その文脈抜きに、核兵器のない世界というのを目指しても、なかなかそれは難しい」

核兵器をめぐる厳しい情勢が共有された上で、話し合われたのが「対話と協調」を訴えることの重要性です。

担当者

「みんなで共通点を見つけて、合意できる点を見つけて、信頼を醸成していくっていうことがやはり大事」

中村仁威 部長

「それにしても、対話をする、協調するっていう、当たり前のことが、それが逆にできていないというのは、やっぱまずい。核の分野で日本が(合意を)まとめる。大所高所に立ったステートメントになるといい」

そして迎えた、開幕当日の朝。

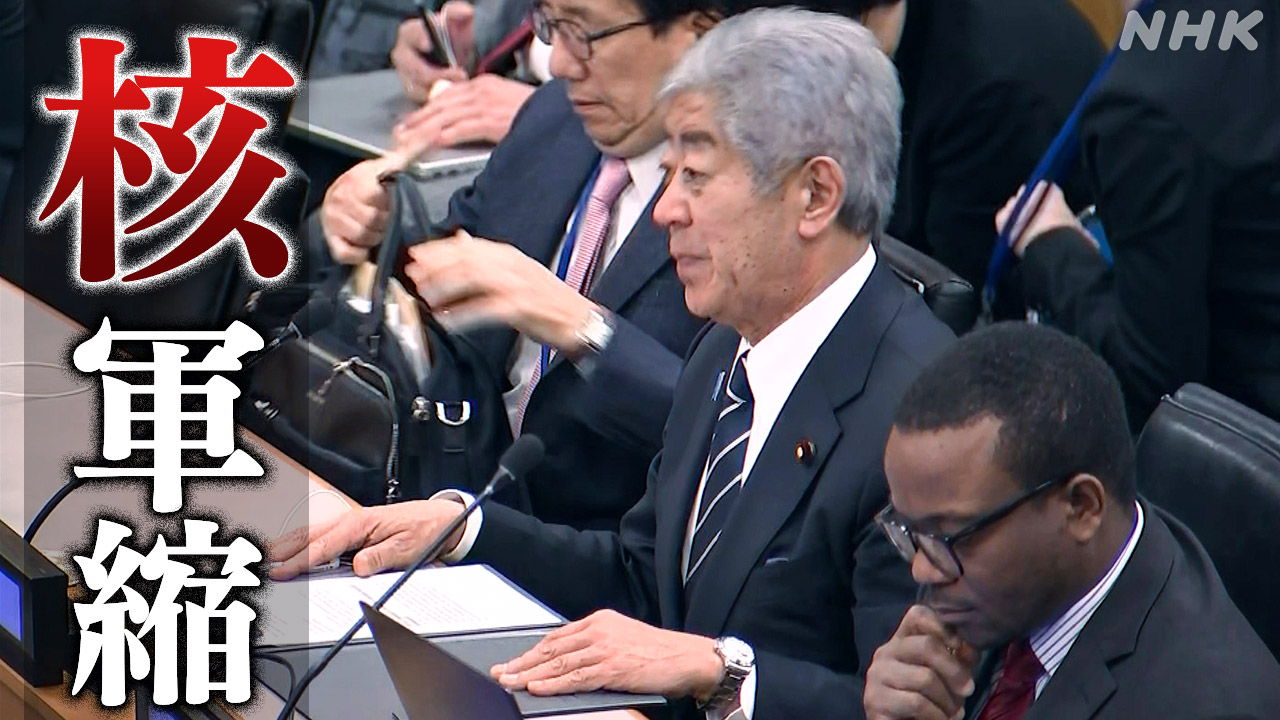

演説を行う岩屋外務大臣を交え、直前まで打ち合わせが行われていました。

外務省軍縮不拡散・科学部 中村仁威 部長

「NPTが機能するということを、世界に対してぜひとも示さないといけない。『対話と協調で分断を乗り越える』としっかりと訴えていただく」

各国からは大使クラスが出席する中、外務大臣が出席したのは日本のみでした。

岩屋外相

「すべてのNPT締約国に対して、対話と協調の精神に基づく協力を要請します。今できることは、小さな一歩かもしれませんが、重要な第一歩です」(※英語)

核兵器を保有する国どうしの対立

しかし、今回の会議でもあらわになったのは、核兵器を保有する国どうしの対立でした。

アメリカ代表

「中国は急速かつ不透明な方法で核兵器の保有量を拡大しロシアは新たな核兵器を開発している」

ロシア代表

「西側諸国による他国の核心的な利益の侵害は核兵器保有国の間での直接的な武力衝突の危険を含む深刻な戦略的リスクを引き起こしている」

中国の代表は米ロによる核軍縮交渉の再開が最優先だと主張しました。

今回の会議に出席していた被爆者の人たちからは核軍縮が進まない現状についていらだちも聞かれました。

濱住治郎 事務局次長

「現状をみるとまったく先に進む方向性はちょっと見えない。核兵器の被害を作っちゃいけないということを訴えてきた。そういうものが、やはりもっともっと、皆さん議論して来年につなげてほしい」

来年に向けて核軍縮の機運を

どうすれば、来年に向けて核軍縮の機運をつくっていけるのか。

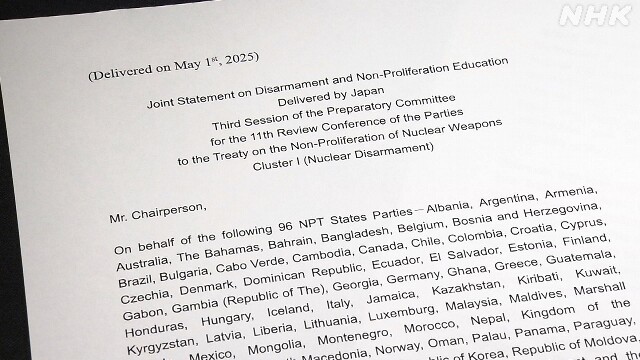

日本の代表団が有志の国々と議論を重ねたのは「軍縮・不拡散教育」の重要性です。

被爆の実相を次世代に伝えていくことなどについて、96か国の賛同を得ました。

その中には、核兵器を保有するイギリスも。

ただ、過去には賛同を得たこともあるアメリカの名は今回はありませんでした。

市川軍縮大使

「『対話と協調』によって来年の運用検討会議(再検討会議)に向けたモメンタム(機運)をつくっていく意味で1つの成果になった」

Q.前回入っていたアメリカが今回入っていない、そのあたりの難しさは?

市川軍縮大使

「そこはちょっとすみません。お答えできません」

そして、5月上旬、閉幕した今回の会議。

全体での合意文書のとりまとめについては各国の溝が埋まらず、実現しませんでした。

岩屋大臣は

今後に向けて日本はどのように核軍縮を進めていこうとしているのか岩屋大臣に問いました。

岩屋外相

「戦後の国際秩序が、大げさに言うと崩壊の危機に瀕している。ウクライナしかり、ガザしかりで、そういったことに対しても、見方、考え方が違う国々が集まっている。でも、その中で、まず核兵器は少なくとも減らしていこうと。そして、核を持っている国が増えないようにしていこうと。ここのコンセンサスはしっかり取っていく」

Q.実際に対話と協調というのが実現できるのか?

岩屋外相

「そう持っていかなければいけないと思います。一歩でも二歩でも、核兵器のない平和な世界に近づいていく。そういう努力を粘り強くやっていかなければいけない」

取材後記

外交・安全保障を担う政府関係者は「日本は核抑止に依存せざるを得ず、いま『非核』の旗を振ればアメリカが東アジアへの関与から手をひきかねない」と指摘しました。

また「NPTの枠組みで成果をあげることも国際情勢を踏まえれば悲観的にならざるを得ない」と厳しい現実を直視していました。ただ、「それでも唯一の戦争被爆国として『核なき世界』の実現をあきらめるべきではない」という言葉が印象に残りました。

今年は被爆80年、「もう二度と」と世界に被爆の実相を伝え続けてきた被爆者の方々の思いが実を結ぶよう、日本は、核を持つ国と持たない国の「橋渡し」を担い、核軍縮の歩みを一歩でも進めるという使命を果たしてほしいと思います。

(5月10日 サタデーウオッチ9で放送)

サタデーウオッチ9

サタデーウオッチ9「どうなる核軍縮の行方」(5月10日放送)

5/17(土) 午後10:00 までNHKプラスで配信中

WACOCA: People, Life, Style.