韓国の浦項工科大学校(POSTECH)は3月31日、研究者らがリチウムイオン電池の放電時に生じる新たな劣化メカニズムを明らかにしたと発表した。研究成果は学術誌Advanced Energy Materialsに掲載された。

リチウムイオン電池は電気自動車に不可欠であり、近年では、コスト削減の観点から高価なコバルトの使用を抑え、ニッケルの含有量を増やしたニッケル-マンガン-コバルト(NMC)三元系正極が使用されている。しかし、ニッケル含有量の増加は電池の寿命が短縮するという課題がある。

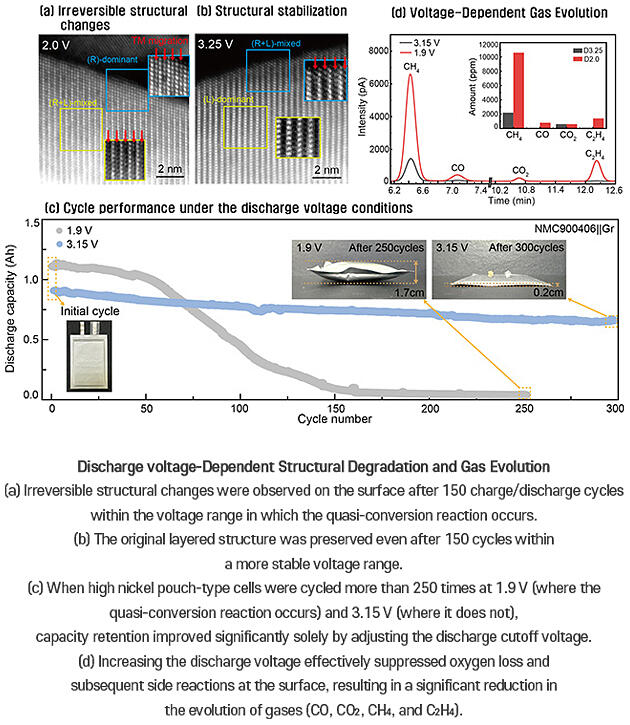

POSTECH電池工学科(Department of Battery Engineering)のホン・ジヒョン(Hong Jihyun)教授らの研究チームは、韓国の成均館大学校との共同研究で、これまで過充電が主因とされていた電池劣化について、放電時に生じる新たな反応が関与していることを突き止めた。具体的には、バッテリーがほぼ使い切られるまで放電されると、正極表面で「擬似変換反応」という現象が起こることを発見した。これは、特に3.0V付近では、正極表面において酸素が失われ、リチウムと結合して酸化リチウム(Li2O)を生成する擬似変換反応が起きる。この化合物は電解液と反応してガスを発生させ、電池の構造劣化を促進する。

特にニッケル含有率90%以上の高ニッケル正極では、この劣化が顕著に観察された。実験では、深く放電された電池は250サイクル後に容量の3.8%しか保持できなかったが、完全放電を避けるよう使用方法を最適化した電池では、300サイクル後でも73.4%の容量を維持した。

ホン教授は「放電の影響、つまり電池を実際に使用する過程は、これまでほとんど見落とされてきました。この研究は、より長持ちする電池を開発するための重要な方向性を示しています」と語った。

本研究は、韓国の産業通商資源部(MOTIE)および傘下の韓国産業技術振興院(KIAT)、韓国産業技術企画評価管理院(KEIT)の支援を受けて実施された。

(出典:いずれもPOSTECH)

サイエンスポータルアジアパシフィック編集部

WACOCA: People, Life, Style.