World Trends

2025.04.02

新興国経済

アルゼンチン経済

株価

為替

トランプ政権

アルゼンチン・ミレイ改革は確実に前進も、「トランプ2.0」が壁となるか

~他国への援用の可否は疑問も、「破綻国家」の再生への道筋のひとつであることは間違いない~

西濵 徹

要旨

アルゼンチンでは、一昨年末に発足したミレイ政権の下で経済の立て直しに向けた大胆な政策転換が図られてきた。ミレイ政権は、財政健全化を目的に公的部門の大幅な縮小に動くなど「ショック療法的」な政策運営を行った。結果、経済改革を進めるとともに財政収支は黒字化し、インフレも鈍化するなど成果を上げた。また、政権発足前後に乖離したペソの公定レートと非公式レートの乖離も縮小するなど改善している。

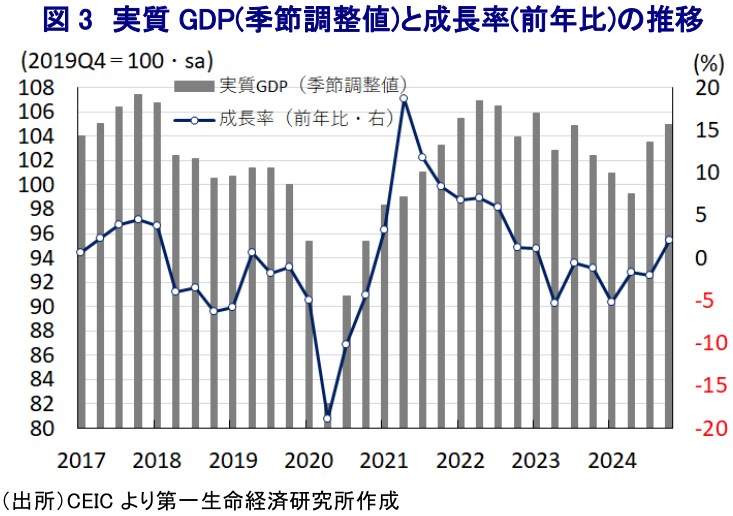

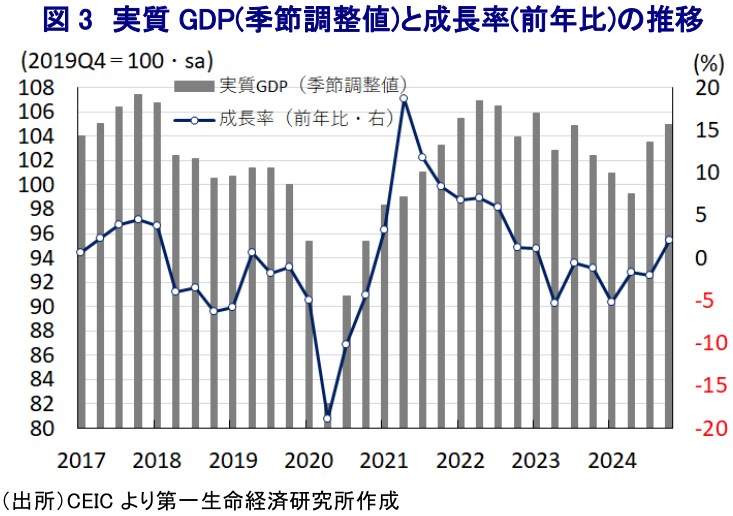

経済改革の着実な進展を追い風に、昨年10-12月の実質GDP成長率は前期比年率+5.7%と2四半期連続のプラス成長となるなど景気底入れの動きが確認されている。昨年前半は大胆な改革の弊害が顕在化したが、インフレ鈍化や海外からの資金流入の活発化も追い風に昨年半ばを境に景気は底打ちに転じた。さらに、政権発足直後には貧困率が大きく上昇するなど国民生活に悪影響が出る動きがみられたが、昨年後半には一転して低下するなど、国民生活を取り巻く環境は大きく改善している様子がうかがえる。

他方、ミレイ氏は米トランプ大統領と良好な関係を築いており、対米輸出の拡大や米国からの対内直接投資の拡大が期待された。しかし、トランプ氏は関税政策を巡って「例外なし」の考えをみせている上、同国は平均関税率が13.4%と比較的高く、相互関税の賦課に動けば同国経済に悪影響が出るとみられる。

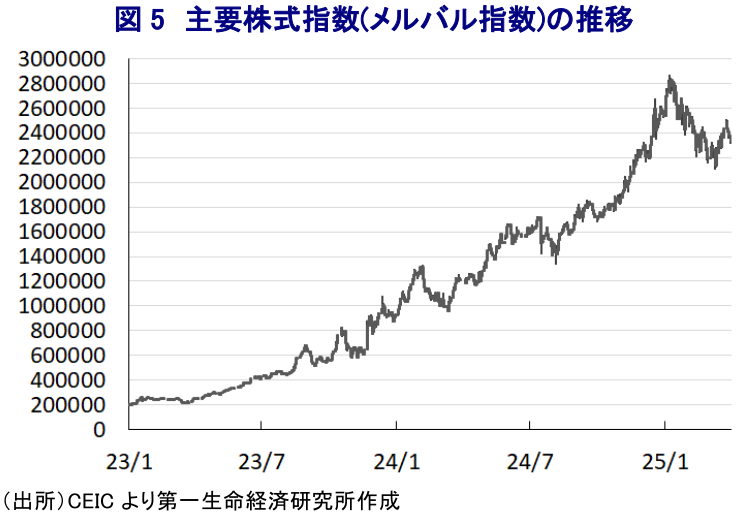

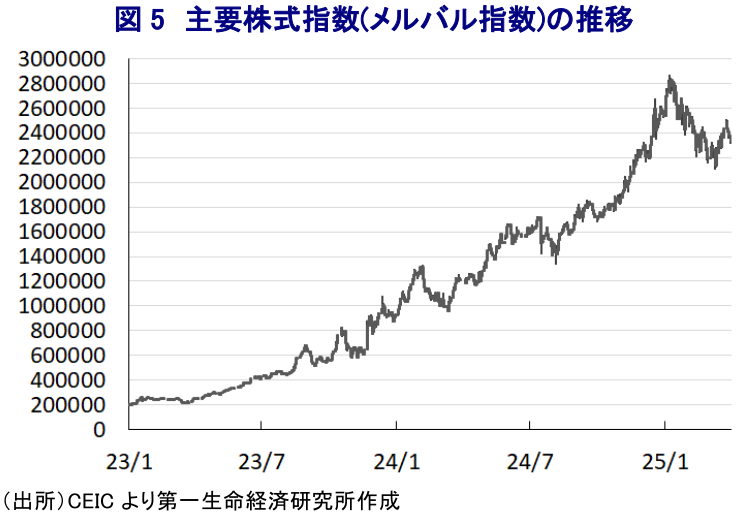

ミレイ政権の改革に対して金融市場は好感してきたほか、IMFも評価する姿勢をみせた。結果、財政健全化やインフレ鈍化など成果が出るなか、主要株式指数は今年初めに最高値を更新するなど活況を呈した。ただし、米トランプ政権の関税政策やミレイ氏を巡る疑惑噴出も重なり、その後は頭打ちに転じた。足元では再び底打ちする動きがみられるものの、引き続き米トランプ政権の動きに揺さぶられる展開が続くであろう。

アルゼンチン経済を巡っては、長年にわたる左派政権による外資排斥やずさんな財政運営を理由に、これまでに9回もデフォルト(債務不履行)に陥るなど凋落の歴史を辿ってきた。結果、同国は1930年代の世界恐慌前は世界有数の先進国と捉えられていたものの、足元においてはまったく異なる状況にある。こうしたなか、一昨年の大統領選ではリバタリアン(自由至上主義)を標ぼうする経済学者であったミレイ氏が経済の立て直しを主張して勝利し、同政権の下で大胆な政策転換が図られている。

ミレイ氏を巡っては、大統領選での公約に中銀廃止や通貨ペソ廃止を通じた経済のドル化といった極端な政策を掲げるとともに、政治経験の乏しさも重なり、その政策運営については未知数とされた。しかし、就任直後から財政健全化を目的とする省庁再編(18省→9省)や、国営企業の民営化などによる公的部門の縮小に動くなど「ショック療法的」な政策運営に舵を切った(注1)。さらに、政権を支える与党は議会内で少数派に留まるため、政権発足当初は大統領令による強権的手法を通じて改革実現を図る動きをみせたものの、その後は議会との協議を通じて公約に掲げた経済改革や緊縮財政を実現させてきた(注2)。

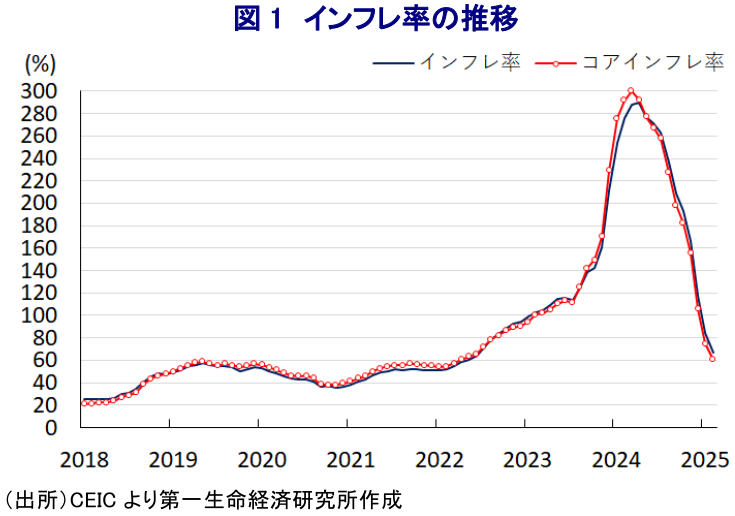

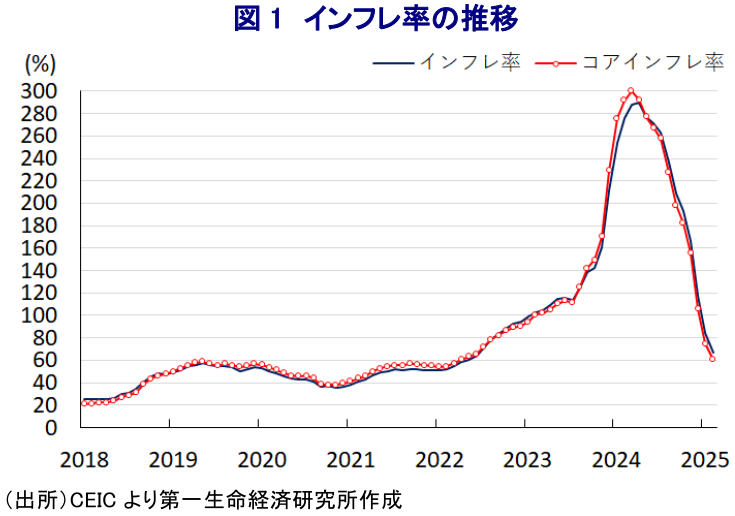

結果、一連の経済改革の動きを追い風に昨年の財政収支は黒字に転じるなど財政健全化の取り組みは大きく前進している。さらに、一時は300%近くに達したインフレも頭打ちしており、直近2月においては前年比+66.9%と2年半以上ぶりの水準に、コアインフレ率も同+60.4%と約3年ぶりの水準に鈍化するなど落ち着きを取り戻している。また、足元の物価動向を勘案すれば、先行きは30%程度と2018年に発生した経済危機前の水準に収束することが見込まれるなど、物価を取り巻く状況は大きく改善していると捉えられる。

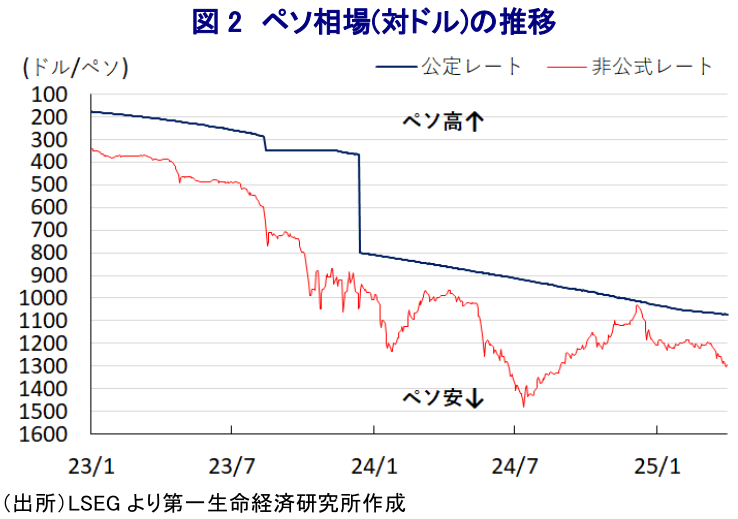

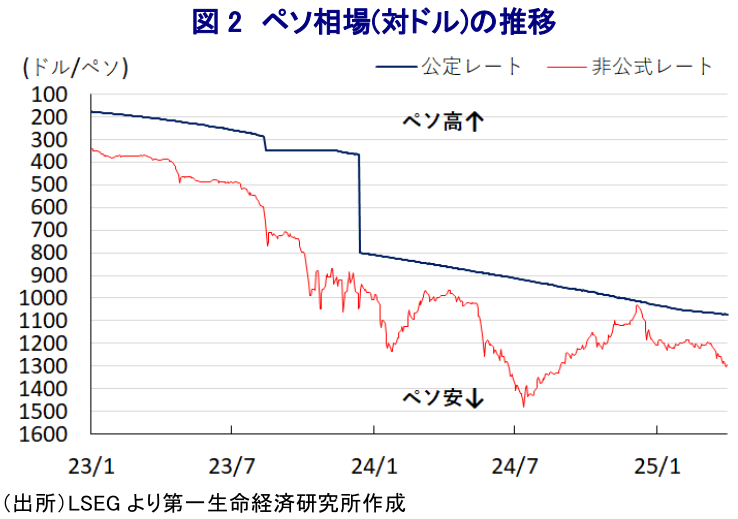

なお、経済危機以降のインフレ高進を受けて、同国内では幅広く経済活動にドルが用いられるなど事実上の経済のドル化が進展するとともに、結果的にペソ安が進んだこともインフレを押し上げる一因になってきた。ペソの対ドル相場を巡っては、公定レートと『実勢レート』に当たる非公式レートが併存しており、経済のドル化が進む背後でペソ需要が後退したことも相場の重石となるとともに、物価上昇圧力を招いてきた。さらに、上述のようにペソ廃止を公約に掲げるミレイ氏の当選を受けて両者の乖離が一段と進む動きがみられたものの、ミレイ政権の下で財政健全化に向けた道筋が着実に進んでいるほか、インフレも頭打ちの動きを強めていることも重なり、その後は両者の乖離は以前に比べて縮小している。こうした状況も足元のインフレ鈍化を促す一助になっていると捉えられる。

このように経済改革の着実な前進に加え、インフレ鈍化の動きも重なる形で同国経済を取り巻く状況は大きく改善している様子がうかがえる。事実、昨年10-12月の実質GDP成長率は前期比年率+5.7%と前期(同+18.3%)から2四半期連続のプラス成長となり、中期的な基調を示す前年同期比ベースでも+2.1%と7四半期ぶりのプラス成長に転じるなど、着実に底入れする動きが確認されている。なお、政権発足直後は公的部門縮小に伴う公務員削減など雇用環境の急激な悪化や社会保障の削減に加え、インフレ高進による実質購買力の下押しも重なり、景気は大きく下振れした。しかし、足元ではインフレ鈍化に加え、ミレイ改革の着実な成果を追い風に金融市場では資金流入の動きが発化しており、昨年半ばを境に景気の底打ちが確認されたほか(注3)、その後も底入れの動きが続いている様子がうかがえる。さらに、政権発足直後の昨年前半の貧困率は52.9%となり、政権発足前の一昨年後半(41.7%)から大幅に上昇するなど国民生活に深刻な悪影響が出たものの、昨年後半には38.1%と大きく改善している。国民生活の悪化を受けて、同国では労働組合や社会団体、野党支持者などを中心に政権への抗議が活発化する動きがみられたものの、足元では着実に成果を上げていると考えられる。

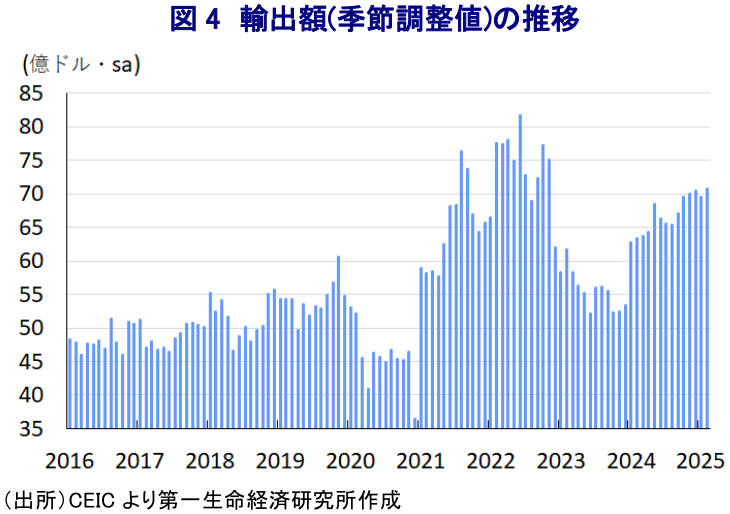

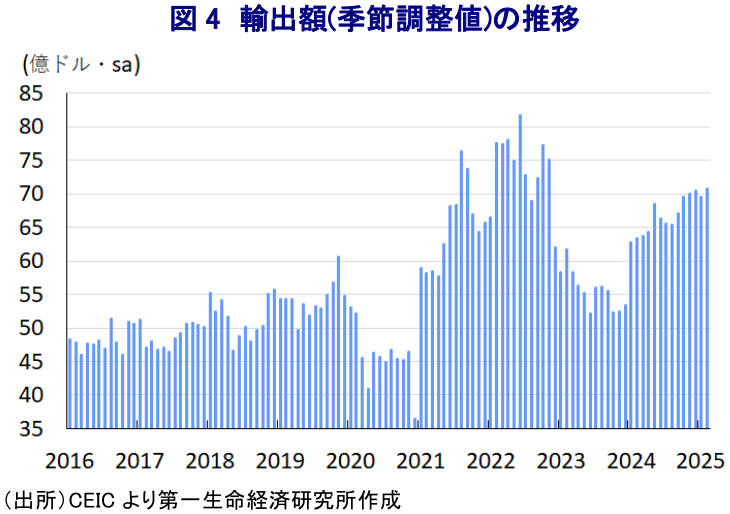

外需を巡っても、ミレイ氏は政権発足当初こそ中国との関係悪化が懸念される動きがみられたものの、その後は態度を軟化させることで『雪解け』を演出する動きをみせるとともに、中国からの投資受け入れに向けた動きをみせている。さらに、ミレイ氏は元々米トランプ大統領を『崇拝』しているとされる上、昨年の米大統領選でのトランプ氏勝利直後に電話会談が行われたほか、大統領就任式にミレイ氏が出席するなど蜜月ぶりがうかがわれる動きがみられた。よって、米国向け輸出や米国からの対内直接投資の活発化が同国経済の立て直しの一助になることも期待された。米国にとって同国は数少ない貿易黒字国ではあるものの、トランプ氏は関税政策を巡って『例外なし』の対応をみせている上、同国の平均関税率は13.4%(2024年)と比較的高水準であり、トランプ氏が掲げる相互関税の行方は同国経済に悪影響を与えることが懸念される。よって、昨年後半の景気底入れの動きを巡っては外需拡大の動きがその一助となってきたものの、いわゆる『トランプ関税』の行方は輸出全体の1割弱を占める対米輸出の行方を左右することは避けられない。

ミレイ政権が掲げる一連の改革を巡っては、当初において国民生活に深刻な悪影響を与えたものの、金融市場ではこうした姿勢が好感されてきたほか、IMF(国際通貨基金)も一連の改革の野心さや大胆さを評価する考えをみせてきた。よって、通貨ペソ相場は資本規制も影響する形で緩やかに調整する展開が続いたものの、主要株式指数(メルバル指数)は対照的に上値を追うとともに、改革の進展が確認されたことで年明け直後には最高値を更新するなど活況を呈した。しかし、上述したように米トランプ政権は関税政策を巡って例外なしの姿勢をみせるなど、良好な関係を背景に期待された対米輸出の拡大や米国からの対内直接投資の活発化への期待が後退したことを受けて、年明け以降は頭打ちしてきた。さらに、2月にはミレイ氏が自身のSNSで個別の暗号資産を推奨した直後に当該暗号資産の価格が暴落したため、司法当局がこの問題を調査するなどスキャンダルに発展することが懸念されたことも株価の重石となった。当該問題の詳細は依然不透明な状況が続いているものの、足元の景気底入れが確認されるとともに、物価を巡る状況も改善が見込まれるなかで主要株式指数は再び底打ちしている。ただし、先行きについては米トランプ政権の動向に揺さぶられるとともに、近年関係が深化している中国経済にも不透明感が残るなか、外部環境の影響にも引き続き注意を払う必要があることと捉えられる。

以 上

西濵 徹

WACOCA: People, Life, Style.