3月24日、トランプ米大統領は(社員)は「同盟国いじめ」によって、跳ね返ったブーメランの直撃を受ける危険を冒している。ニュージャージー州モリスタウンの空港で22日撮影(2025年 ロイター/Nathan Howard)

[ロンドン 24日 ロイター Breakingviews] – ブーメランを投げれば、それが戻ってきて自分に当たらないよう用心しなければならない。トランプ米大統領は「同盟国いじめ」によって、跳ね返ったブーメランの直撃を受ける危険を冒している。

トランプ氏の大統領就任から2カ月ほどで、かつて友好的だった国々はもはや圧倒的な超大国である米国に頼る気持ちがなくなっている。これらの国は以前のような米国との同盟関係を当てにできないだけでなく、米国が積極的に彼らを害する可能性を恐れているのだ。引き続き米国との「取引」をする国もあるが、これらの国も警戒心を次第に強め、防衛やハイテク、エネルギー、金融の分野で独立性を高めようとしている。

ホワイトハウスから毎日発信されるニュースには困惑するしかない。トランプ氏はさまざまな関税を発動して経済的な戦争をちらつかせ、ロシアが同盟諸国を攻撃しても米国が放置する選択肢に思いを巡らせるとともに、グリーンランドを威嚇し、カナダを米国の51番目の州になるべきだとあざけった。権力の均衡を図る米国の政治システムに公然と疑問を投げかけるトランプ氏の姿勢からは、同盟国を傷つける行為を一体誰が止められるだろうかとの見方も浮上してくる。

最も衝撃的な出来事は、トランプ氏が大統領執務室でウクライナのゼレンスキー大統領と激しい口論になったことだろう。この衝突の後、米政府はウクライナへの武器供与と機密情報の共有を一時停止した。

米国と同盟関係にある欧州、北米あるいはインド太平洋のどの国の指導者も、トランプ氏を挑発したいとは思っていない。彼らは相対的に弱く、できる限り長く米国が支援を継続してくれることを望んでいる。しかし同時に、自分たちのぜい弱性を可及的速やかに減らしていく必要があるとも承知している。

<防衛力整備で米国離れ>

西側諸国は2年前、中国との関係解消(デカップリング)ではなく、中国関連リスクを低減(デリスク)する計画を受け入れた。これは米国が主導する主要西側諸国と中国の間にはさまざまな利害関係や価値を巡る根本的な対立があるものの、双方の経済は非常に深く絡み合っているため切り離すのはリスクが大きいという考え方に基づいている。

その結果、西側諸国は中国の重要鉱物資源や太陽光パネルなどへの依存を減らしつつ、他の分野の貿易関係には悪影響を及ぼさないような計画になった。

米国以外の西側諸国は今、米国に対して似たような行動を取る必要に迫られている。これらの国々の米国依存は、中国依存とは比較にならないほど大きいため、簡単ではないだろう。また中国が脅威の存在である限り、簡単に助けてくれと中国に申し出ることもできない。

それでも彼らは解決策を見つけ出さなければならない。出発点は最も戦略的に重要な依存分野を分析することであり、筆頭に挙げられるのは防衛だ。

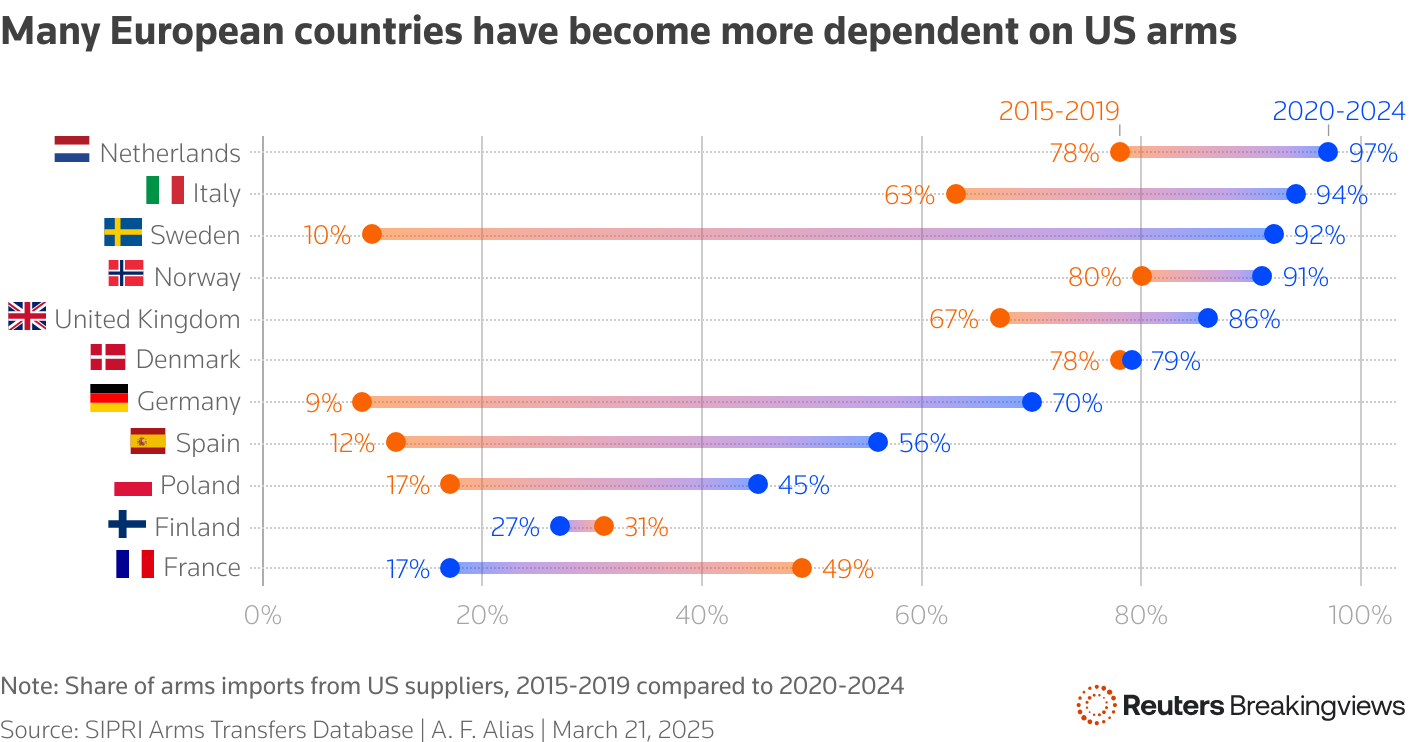

過去5年間で欧州の北大西洋条約機構(NATO)加盟国が輸入した武器の64%は米国製だったことが、ストックホルム国際平和研究所のデータで分かる。従来ならばそれは理にかなっていたが、トランプ氏がウクライナへの機密情報提供を中止し、ウクライナが事実上軍事的な目と耳を奪われてロシアと戦う事態になった経緯を踏まえると、欧州諸国としても同じ状況に陥る危険を招いてはならない。

A range plot showing the share of arms imports from the US in European countries

A range plot showing the share of arms imports from the US in European countries

米政府は自国企業が同盟諸国に売却する兵器をコントロールする手段を幾つも保持している。独立性があるとされる英国の核抑止能力でさえ、米国による兵器システムの整備がなければ次第に質が低下しかねない。一方、トランプ氏の懐深く食い込んでいる実業家イーロン・マスク氏は、自身が統括する衛星インターネット接続サービス「スターリンク」の遮断を指示すればウクライナ軍が展開する全ての前線が崩壊すると発言。スターリンクの信頼性を自ら傷つけている。

こうした中で、欧州連合(EU)が独自の防衛産業を構築すべきだという以前からのフランスの主張に賛同が広がり、EUが「再軍備計画」の準備を進めているのも不思議ではない。ポルトガルが米国の最新鋭ステルス戦闘機F35ではなく欧州製の戦闘機購入を検討していることや、スターリンクが獲得するように見えたイタリア政府との契約を欧州の衛星通信サービス企業ユーテルサット(ETL.PA), opens new tabが奪う可能性が出てきたことも、うなずける。

さらにカナダのカーニー新首相は、同国がF35購入計画を存続させるべきかどうかを疑問視。同国オンタリオ州政府はスターリンクとの契約を破棄し、オーストラリアの軍関係者や政治家は米英の原子力潜水艦買い入れ計画を中止すべきかどうか議論している。

<独立性強化>

米国の同盟国にとって米国への依存度が次に高過ぎる分野はハイテク、特に人工知能(AI)とコンピューターだ。防衛面での研究開発強化に向けて十分に練られた計画は、新技術が軍事用だけでなく民生用にも活用できる以上、そうした弱点への対策になる。米国以外の西側諸国は、トランプ氏によって締め付けを受けた米国の大学や研究機関から人材を呼び込むこともできる。

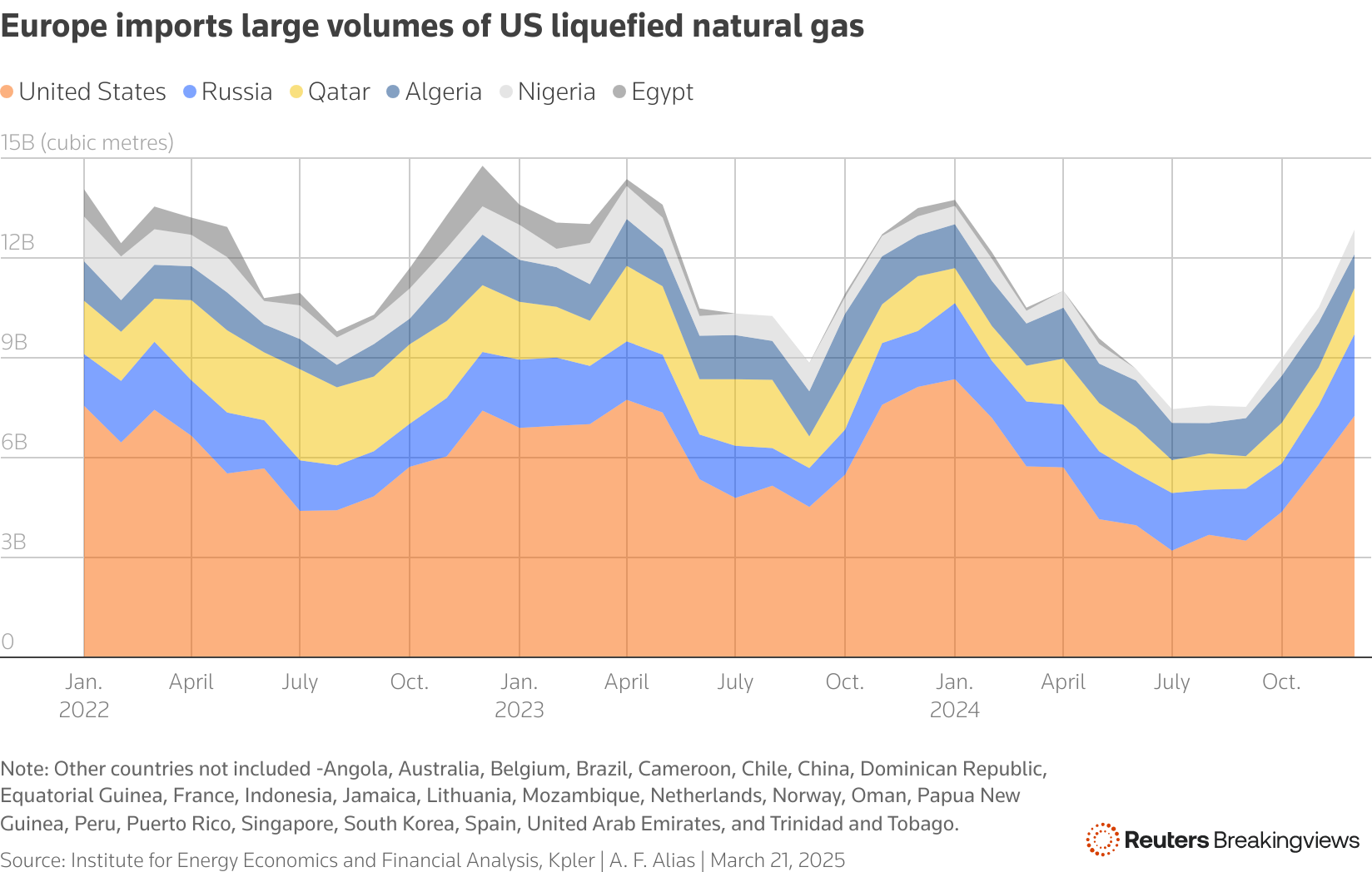

その次はエネルギーが問題になる。欧州の多くの国は、ロシアからのエネルギー調達を大きく減らした後、米国産石油・天然ガスを頼りにしてきた側面があまりにも大きい。先月欧州は、米国が輸出した液化天然ガス(LNG)の82%を購入している。米欧の関係が友好的である限りは、より多くの米国産エネルギーを買えば、トランプ氏の米国貿易赤字を巡る懸念を和らげる一助になる。だが現在の状況からすると欧州としては、再生可能エネルギーの普及を迅速に進める方が賢明だろう。

An area chart showing monthly LNG imports to Europe

An area chart showing monthly LNG imports to Europe

米国は基軸通貨ドルと世界的な規模で展開する銀行を通じて、国際金融システムも支配している。これまでは敵対国だけでなく友好国にも金融制裁を科してきた。だが、トランプ氏がこのカードを活用する余地には限度がある。結局のところ、米国の貿易赤字の裏には多くの同盟相手、とりわけEUが投資額を上回る貯蓄を抱えているという事情に突き当たる。

EUはこれらの貯蓄を米国ではなく、域内、特に防衛やハイテク、インフラ向けの投資につぎ込みたがっている。域内市場への投資リターン改善のためにまだやるべきことがあるのは確かだが、そうした潤沢な貯があれば金融的な独立性確保につながる。

友好国は米国との関係を絶つことは決して望まないだろう。それは自分たちの痛手になるからだ。しかし多くの国の世論は反米的になりつつある。これは友好国の政府が、たとえ状況が悪くなっても今の独立性を高める方針を堅持する可能性が十分にあることを意味する。トランプ氏は、自分で投げたブーメランの行方を注視する必要があるだろう。

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab

筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています。

WACOCA: People, Life, Style.