「いなくなっちゃったんだ」

もう二度と目を開けることのない母と2人の妹。少年はこたつの中で泣きました。

その後、3人のことを思い出さないよう、こころにふたをして生きていかざるを得ませんでした。

あれから14年。

23歳になった男性は、ある出来事がきっかけで、今、悲しみに向き合おうと思うようになりました。

(社会部 市毛裕史)

こころフォトスペシャル あなたを忘れない 14年目の手紙

3月8日放送「こころフォトスペシャル あなたを忘れない 14年目の手紙」

3月12日 午前1時25分(11日深夜)再放送

3月19日(水)午前2時10分まで NHKプラスで配信

一変した日常

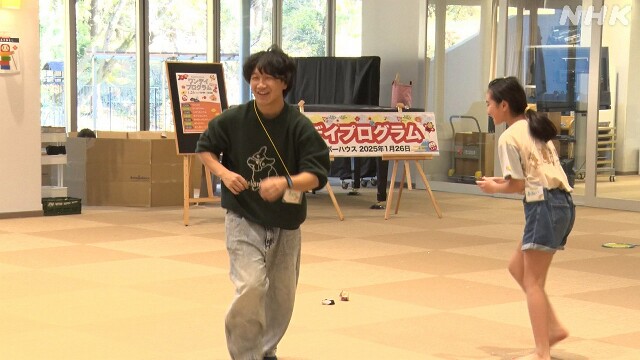

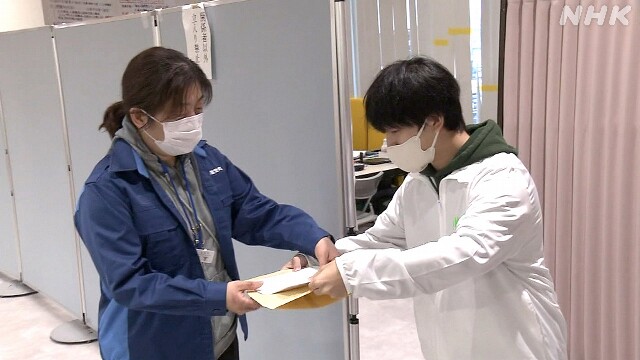

東京 日野市の「あしながレインボーハウス」。

親を亡くした子どもたちを支援する「あしなが育英会」の施設です。

緑豊かな自然に囲まれたこの場所に、全国から小学生や中学生を招き、定期的にこころのケアを行っています。

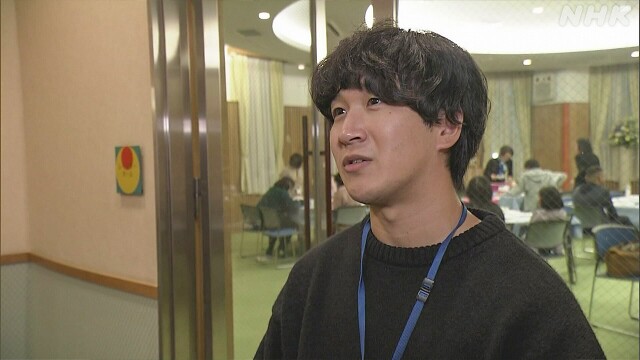

子どもたちと一緒に走り回りながら遊ぶ、青年の姿がありました。

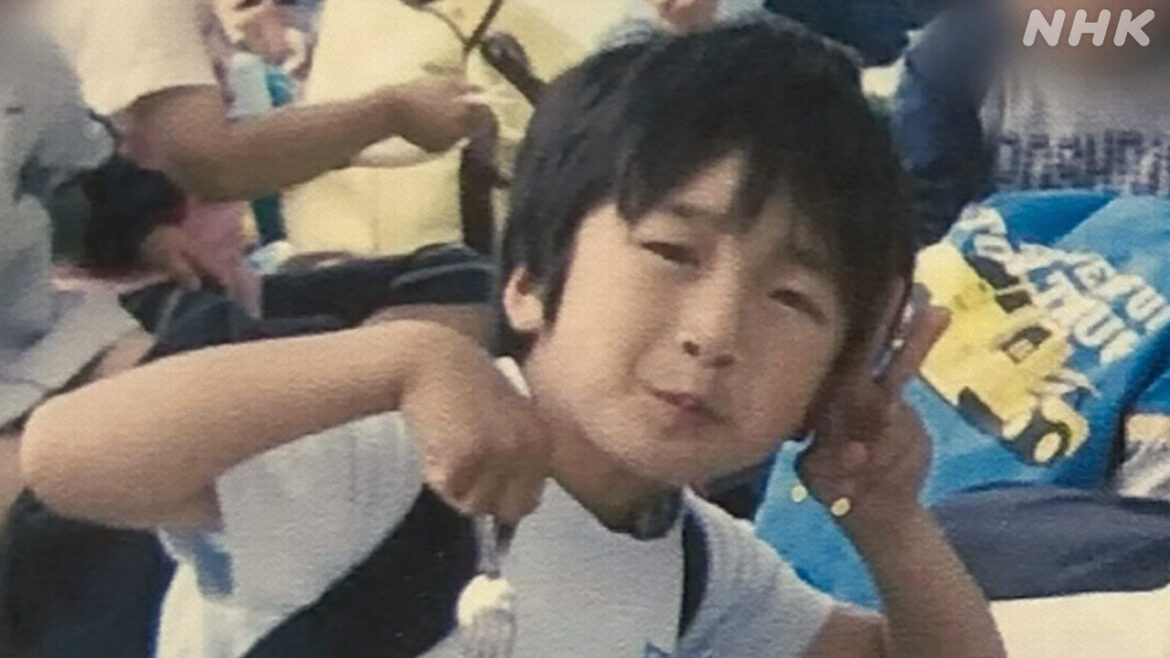

新田佑さん(23)です。

「あしなが育英会」で、子どものこころのケアについて講習を受けた「ファシリテーター」として、ボランティアで参加しています。

親しみのある笑顔に、子どもたちが駆け寄ってきます。

子どもたちを支える佑さんもまた、14年前に3人の家族を失いました。

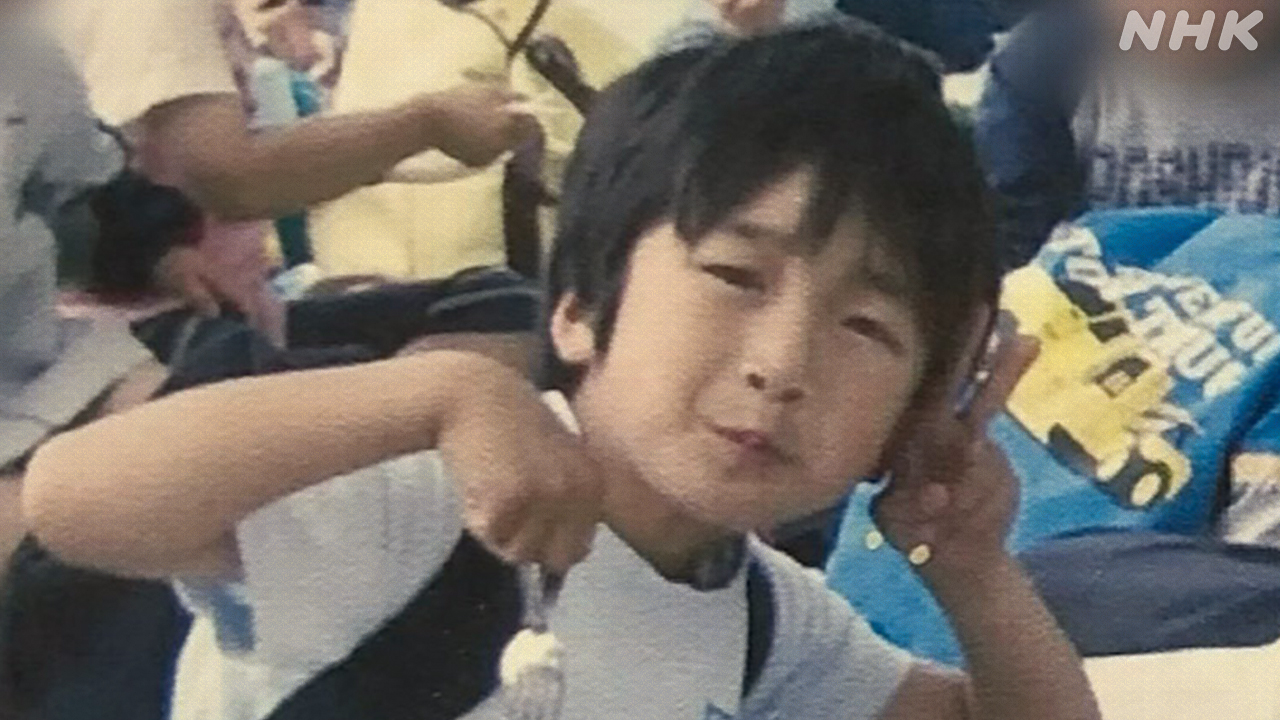

佑さんのふるさとは、岩手県陸前高田市です。小学3年生のとき、東日本大震災で母親と2人の妹を亡くしました。

5人家族の中心にいたのは、母・牧恵さん(当時36)。

教育熱心で、厳しい一面もありましたが、ふだんはとても優しく、子どものことを一番に考えるお母さんでした。

妹の琳ちゃん(当時6)と麗ちゃん(当時4)は、一緒にいるだけで元気になれる、明るい姉妹でした。

津波で突然失われた3人の命。当時9歳だった佑さんには受け止めきれない現実でした。

佑さん

「震災後、3人そろって葬式をするってなったときに、お父さんから、『3人に会ってあげなさい』と言われたんですが、でも僕はすごく怖くて。3人の体を見たときに、初めて実感として、『あ、いなくなっちゃったんだ』と感じて、こたつの中で泣いたのを覚えています」

家族のことを考えないように

にぎやかな日常は一変しました。

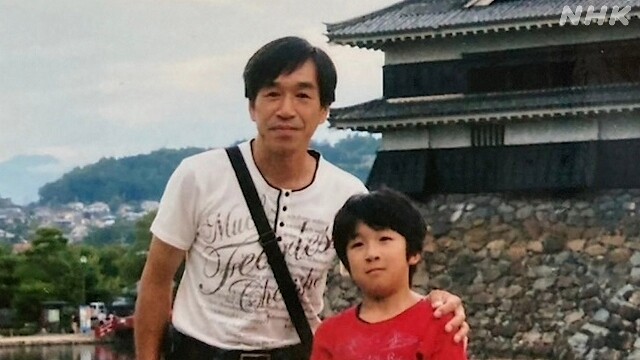

仮設住宅で、残された父・貢さんと佑さんの2人暮らしが始まりました。

父は、酒の量が増え、家族を亡くした悲しみをあらわにすることが多くなっていったといいます。

そんな父の姿を見るのがつらくなり、佑さんは、だんだん家族のことを考えないようになっていきました。

佑さん

「父親が、強いグリーフ(悲しみ)を抱えていて、お酒に逃げて、毎日お酒を飲んで泣いているようなところがありました。これまで家事など子どもに関係することは、全部母親がやってくれていたので、僕にしてみれば『まだ息子もいて勉強もしているのに父親だけお酒を飲んで泣いているのはなんでなんだろう』みたいな。自分にとって、そんな父親から離れることは、母や妹たちのことを考えないようにすることでした」

家の外に居場所を求めるようになった佑さんは、「あしなが育英会」とつながることができました。

そして、親を亡くした子どもたちを支援する施設、「陸前高田レインボーハウス」に通い始めました。

周りに安心して遊べる場所も無かった被災地にできたこの施設で、ボランティアの大学生と過ごせた時間は、佑さんにとって、解消しきれないストレスを発散できる貴重な機会だったといいます。

当時の佑さんと父親を知る人に話を聞くことができました。

佑さんが「陸前高田レインボーハウス」で「ゴリさん」と慕っていた、「あしなが育英会」の職員の山下高文さんです。

佑さんは、暗い顔を見せることは、ほとんどなかったといいます。

山下高文さん

「よくしゃべるし笑うし、なんとなく”いい子だね”、”あの子は大丈夫だね”と見ていた大人は多かったかと思います。ただ、家族に対する思いとか、もう一歩踏み込んだところは、みんなが集まる場では話していませんでした。やっぱり自分自身に向き合うことを避けているのかなと感じていました。

一方で、お父さん自身もパートナーを亡くした喪失も抱えつつ、ひとり親になったことへの変化であるとか、悩まれていたのだろうなと一番に思っていました」

”あなたにしかできないことを”

佑さんは、地元の高校を卒業後、奨学金を受けながら東京の大学に進学しました。

情報系の大学でしたが、「あしなが育英会」のボランティア活動を通じて、次第に子どものこころのケアに携わりたいと考えるようになります。

一方で、東京での生活が始まってから、父・貢さんとは疎遠になっていきました。

そんな佑さんを変えるきっかけとなった出来事があります。

大学4年生のときに起きた能登半島地震です。

佑さんは、被災地のために何かできないかと、ボランティアに参加しました。

卒業後も、がれきの撤去や炊き出しなどを手伝い、この1年で被災地に10回以上足を運びました。

佑さん

「震災を経験した、親を亡くした自分だからこそ関わりたい、何かできることがあるんじゃないか。そんな思いでボランティア活動に参加しました」

かつて自分を救ってくれた「あしなが育英会」の活動にも加わり、親を亡くした子どもを探しては、資金援助やこころのケアの支援に繋げようと奔走しました。

背中を押したのは、母のことばでした。

佑さん

「母親の言葉で、とても大切にしていることがあって、『他人ができることはやらなくていいから、人が嫌がること、あなたにしかできないことをやりなさい』って小さいときに教えられて、それが今の自分を作っています」

さまざまな悲しみに触れ…

1年間、被災地に通い支援を重ねる中で、見えてきたことがあります。

能登半島地震から1年がたとうとしていた去年の暮れ、支援でつながった子どもたちの家庭にクリスマスプレゼントを渡しに行きました。

中学1年生の女の子は、地震で家が崩れ、一緒にいた母親と祖母が亡くなりました。

佑さんは、これまでの支援で、本人の口から言葉が出るのを大切にしてきました。

この日で会うのは3回目です。

女の子は、感謝の言葉を口にしました。

中学1年生の女の子

「(地元では)あまり誰にも自分の地震のことを話せなくて、大切な人を亡くした人にしか分からない気持ちとかが、分かち合えるような気がして、嬉しかったです」

女の子の親にも耳を傾けます。

女の子の父親

「ずっとバタバタしていた中で、仕事や家事をしている中で、こころが折れそうになることはいっぱいある。この子たちはつらいことを、どこかで克服しなければだめだと思う。その克服するきっかけっていうのを、僕はどうやって与えたらいいのか分からないので。経験者がきっかけを与えてくれやすいのかなと思う」

佑さんは、女の子のことだけでなく、父親のことも気にかけていました。

次に訪れた家庭では、娘のようすについて、父親から悩みを打ち明けられました。

男性

「母親が亡くなったことに対して、娘が感情を抑えていると思うのだけど、泣いたりわめいたりしてくれた方が、まだいい」

残された親もまた苦しんでいる。

そのことに、佑さんは気づきました。

佑さん

「能登に通って話を聞いて、東日本大震災と能登半島地震は全然違うものだと気づき、被災した人でも、みんな一人ひとり別々の悩みやグリーフ(悲しみ)を抱えていました。子どもと親でも違う、自分の中では『震災』とか『親がいない』ってところでくくっていたので、いろんな感情があるんだなと実感しました」

能登半島地震の経験を経て、佑さんは、ある目標に向かい始めました。

子どもだけではなく、親や家庭の悩みを専門的にケアするため「臨床心理士」を目指すことにしたのです。

佑さん

「震災が起きたときに長期で地域に入って家庭の支援をしたい。中途半端な状態じゃ関われないので、専門的な資格を取って関われるようになりたい。僕自身の経験としても父親との関係性がうまくいっていなかったのもあって、家の中で悲しむことができなかった。そういう自分ができなかったところに対して支援できる人になりたいなって」

自分の気持ちに向き合いたい

14年近く胸にしまっていた感情も変化していきました。

ことし1月、阪神・淡路大震災から30年になるのにあわせて、神戸市で開かれた集いに参加したときのことです。

グループに分かれて、被災した当時と今の気持ちを語り合いました。

この中で、阪神・淡路大震災から20年ほどたって生活が落ち着き、ようやく家族を亡くした悲しみに向き合えるようになった人と出会いました。

何年たっても、悲しみに向き合うのは、人それぞれでいい。

佑さんは、自分の気持ちに向き合おうと考えるようになりました。

佑さん

「先輩の話を聞きながら、自分の中の節目が今だったんだなと強く感じました。能登で悩みとか苦しみを間近で見たときに、自分は当時ちゃんとあまり泣けなかったところもあったりして、ちゃんと悲しみだったりとか、母親とか妹たちに対する気持ちみたいなところを、いったん横に置いて、とりあえず前だけ向いていました。もうちょっと逃げずに向き合いたいなっていうのが今、強く思っているので。父親との関係性も改めて考えようと思っています」

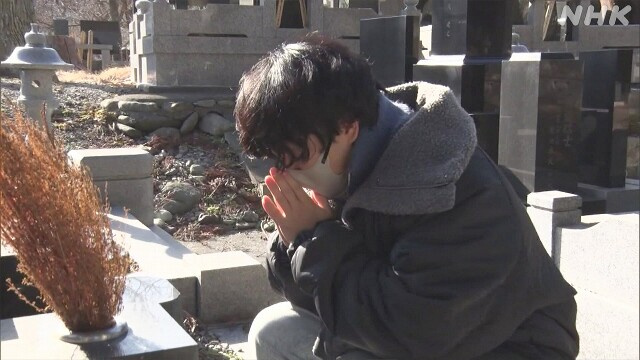

母や妹たちを思うことを阻んでいた父への感情。

歩み寄ろうという気持ちが強くなり、ことし1月に会った矢先、父・貢さんが、病気で亡くなりました。

家族につづる今の思い

新たな一歩を踏み出そうとしていた佑さん。

家族への今の思いを手紙に託してくれました。

「お母さん、琳、麗へ。

震災以降、悲嘆にくれ、お酒に逃げる父のようになりたくない。そんな気持ちがあって、みんなのことを思い出さないようにしていたのかもしれないと、今は思います。少しごめんなさい。

能登での出会いや経験、あしなが育英会の先輩との出会いがあって、震災以降関わりを避けていた父と、考えないようにしていたお母さんたちへの自分の気持ちと、向き合うきっかけになりました。

高田に帰って、父に会ってきました。久しぶりの父は少しやせていて、僕の顔を見て成長を喜んでいるようでした。一方的に避けていた父に受け入れてもらった気がして少し気まずくもなりました。

そんな中、父さんが、2月3日に亡くなりました。

病院で父さんに会ったときに、自分では(父さんの)喪失感を埋めることができなかった無力感と、これでお母さんと琳と麗と一緒になれてよかったのではないかという思いを感じて、久しぶりに泣くことができました。もう少ししたら、父さんに会えると思うのでいっぱいお話を聞いてあげてほしいです。

今は一人になってしまいました。でも、周りの人たちのおかげで何とかやっていけると思いますし、お世話になっている分返していければと思います。なので、心配しないでください。

お母さん、琳、麗、父さんのおかげで、今自分のやりたいこと、頑張りたいことが明確になりました。これからは、自分の気持ちに正直になって、頑張っていきます」

編集後記

悲しみと向き合おうと決めた佑さん。

佑さんを見守り続ける、あしなが育英会の山下高文さんは、次のようなエールを送っています。

あしなが育英会 山下高文さん

「誰かを亡くすという経験は時間とともに消えていくものではありません。その経験とどう寄り添って自分のものとして歩んでいくのかは大きな課題になります。彼自身が今後、目標とすることを頑張っていくなかで自分の経験ともちゃんと付き合いながら何かをきっかけに、母のことを思い出す、震災のことを思い出すことも大事にしながら、一緒に寄り添って彼なりの臨床心理士を目指して歩んでいってほしいです」

あしなが育英会によると東日本大震災で大切な親を亡くした子どもはおよそ2000人。

中には、佑さんのように、今になって亡くなった親を強く思うようになったという人は少なくありません。

どんなに時間がたっても、ありのままの気持ちで、自分たちのペースで歩んでいってほしいと、取材を通じて強く思いました。

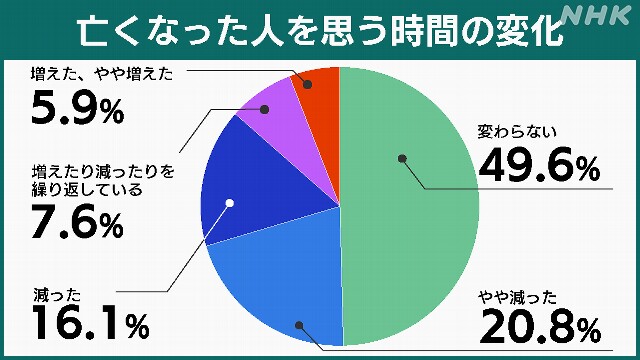

亡くなった人を思う時間の変化は?どう寄り添う

NHKは、ことし2月、岩手・宮城・福島に住む1000人にアンケートを行いました。このうち、家族や友人など親しい人を亡くした236人に、亡くなった人を思う時間の変化について尋ねました。

(3月8日 「おはよう日本 / こころフォトスペシャル」で放送)

社会部記者

市毛 裕史

2021年から現所属

岩手・釜石支局勤務をきっかけに、震災で大切な家族を亡くした子どもたちに話を聞き続けています

WACOCA: People, Life, Style.