通称“赤い惑星”と呼ばれる火星。その荒涼とした大地の独特の色は赤さびによるもので、水酸化鉄の一種であるフェリハイドライトに由来することが最近になって明らかになっている。

つまり、水分を含むさびが火星の表面の広い範囲を覆っていることを意味しており、かつて火星に液体の水が存在していたことを示唆している。また、火星の地下には広範囲に氷が存在していることも明らかになっており、火星の歴史を知るうえで「水」の存在は極めて大きな意味をもつ。

このように火星が実は“水の惑星”だった可能性を補強する研究結果が、このほど発表された。かつての火星には広大な海があり、波が打ち寄せるビーチのような地形が存在していた可能性があるというのだ。論文は米科学アカデミー紀要(PNAS)に2月25日付で掲載されている。

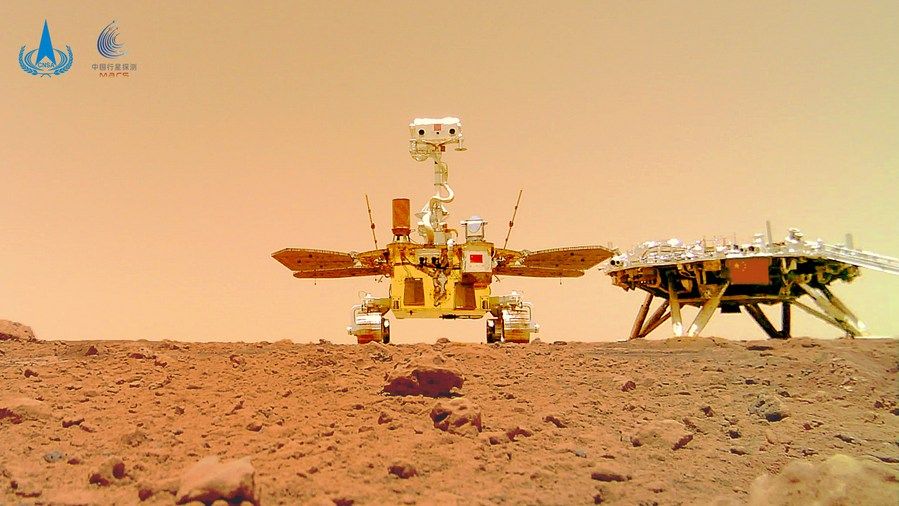

ペンシルベニア州立大学とカリフォルニア大学バークレー校、中国の広州大学などによる国際研究チームの研究結果によると、中国の火星探査車「祝融」から取得したデータを解析したところ、火星北部の地下に古代の海岸線のような傾斜する堆積物が見つかったという。

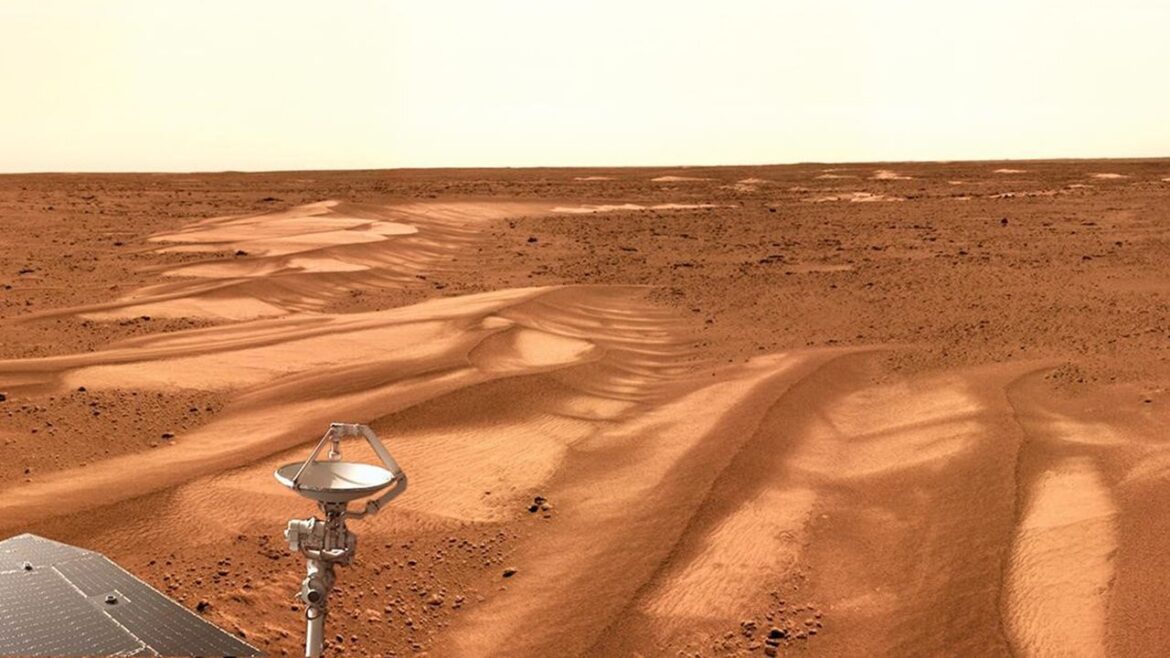

これは火星がかつて大規模な海をたたえていた可能性を示している。「火星には、かつて古代の海岸や河川デルタのような場所があったことがわかっています」と、ペンシルベニア州立大学助教授で地質学者のベンジャミン・カルデナスは説明する。「風や波があって砂が尽きることのない、休暇に向きそうな“ビーチ”の証拠をわたしたちは発見したのです」

火星に着陸したときの中国の火星探査車「祝融」(左)と着陸船。探査車の底面に取り付けられていた分離可能なカメラで撮影した。

Photograph: CNSA中国の探査車のデータから見えてきたもの

今回の発見の基になるデータをもたらした祝融は、2021年に火星の「ユートピア平原」に着陸した中国の探査車だ。祝融には地中探査レーダーが搭載されており、低周波と高周波の電波を用いて地下最大80mまでの地層の構造を解析できる。

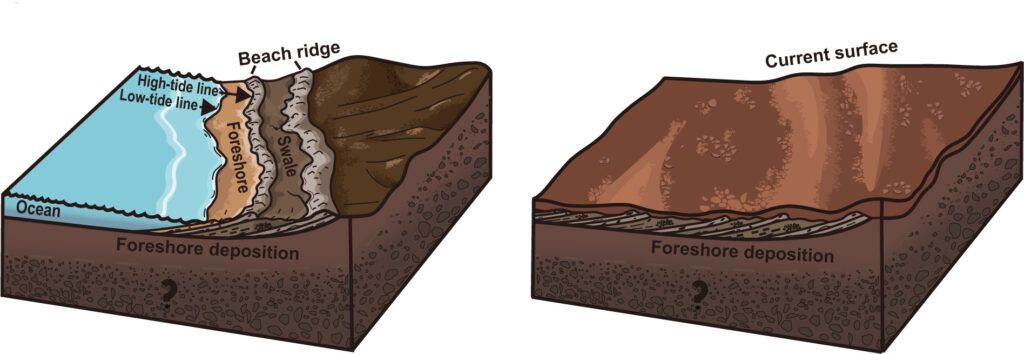

祝融は着陸地点から北に約1.3kmを走行しながらレーダーで地中を観測した。そのデータを解析した結果、地下に一定方向に傾斜した地層の反射面が連続的に延びていることが明らかになった。この反射面は北向きに傾いており、傾斜角は6〜20度、地層の厚さは10〜35mに達していた。このように一方向に傾いた厚い層状構造が1km以上にわたって途切れなく続く様子は、地球の海岸で見られる堆積構造とよく似ているという。

海岸の堆積物がどのように形成されたかを示す模式図(左)と、長期的な風化作用によって岩石や鉱物の性質がどのように変化し、堆積物が埋もれたかを示す図(右)。

Illustration: Hai Liu, Guangzhou University

「その構造は砂丘のようにも、 衝突によるクレーターのようにも見えませんでした。溶岩流でもないようです」と、カリフォルニア大学バークレー校教授のマイケル・マンガは言う。「わたしたちが海について考え始めたのは、そのときだったのです」

WACOCA: People, Life, Style.