1995年1月17日、国内初の震度7を記録した阪神・淡路大震災。

戦後の日本が初めて経験した都市型の大災害でした。

NHKでは、被害の大きかった地域に住む約2000人を対象にアンケートを行いました。

あの日から何が変わり、何が課題として残されているのか。

記憶や教訓はつながれているのか。

震災から30年の“現在地”から見えてきたのは、歳月が突きつける現実と課題でした。

(阪神・淡路大震災30年 アンケート取材班)

クローズアップ現代「震災の教訓」って何? 阪神・淡路30年後の問いかけ 配信期限 :1/22(水) 午後7:57 まで

“教訓って何?” 阪神・淡路大震災30年 被災地からの問い

アンケートについて

調査の対象は、被害が大きかった神戸市や西宮市などの12市(災害救助法が適用された自治体)に現在暮らしている人たちです。

NHKではこれまでも阪神・淡路大震災のアンケートを続けてきましたが、今回は初めて、「震災を経験した人」だけでなく、その後に暮らし始めるなどして「震災を経験していない人」も対象に含めました。

被災者の思いだけでなく、記憶や教訓が“つながれる側”の意識も探る狙いです。

【調査概要】

調査方法:インターネット

期間:2024/11/14~19

対象:被災12市(災害救助法適用自治体)に在住の方

回答者数:2038人※うち1269人は震災当時から在住の「震災経験者」

性別:男性48.5% 女性51.5%

年齢:18歳~92歳

※回答結果は小数第2位を四捨五入して示しているため、合計は必ずしも100%になりません。また、複数の選択肢を合計する場合、実数を足し上げて%を再計算してるため、グラフの%を合計した値とは一致しないことがあります。

長期におよぶ心理的影響

調査ではまず、震災を経験した人に30年がたった現在の心境を尋ねました。

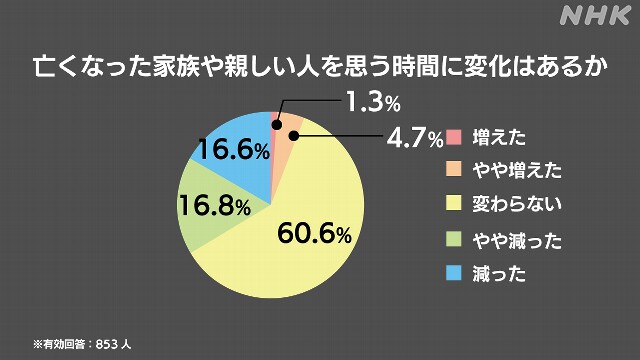

亡くなった家族や親しい人を思う時間に変化はあるか(有効回答:853人)

「増えた/やや増えた」…6.0%

「変わらない」…60.6%

「減った/やや減った」…33.4%

6割余りの人が、亡くなった家族などを思う時間は今も「変わらない」と答えました。

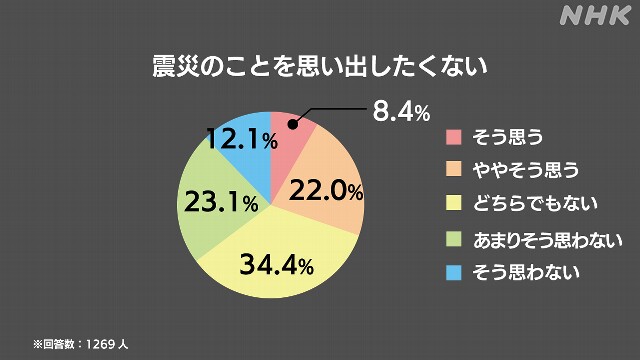

震災のことを思い出したくない(回答数:1269人)

「そう思う/ややそう思う」…30.3%

「どちらでもない」…34.4%

「そう思わない/あまりそう思わない」…35.2%

震災を体験した悲しみが今も続いている(回答数:1269人)

「そう思う/ややそう思う」…23.4%

「どちらでもない」…37.1%

「そう思わない/あまりそう思わない」…39.5%

30年がたってもなお、経験者の3割が「震災を思い出したくない」と答え、2割余りが「悲しみが今も続いている」と回答し、心理的な影響は長期に及ぶことが改めて浮き彫りになりました。

自分が被災者だと意識していたのはいつまで(有効回答:691人)

「1年以内」…55.9%

「5年後まで」…18.8%

「10年後まで」…7.8%

「20年後まで」…2.2%

「現在も続いている」…15.3%

回答者の15%、約7人に1人が今も被災者の意識が続いていると答えました。

【自由記述の声】

「被災者の中にはつらすぎて震災のことを思い出したくない人もいる。記憶を未来につなぐことは大切だと思う反面、実際には難しいとも感じる」(神戸市で被災 友人・知人を亡くした52歳の女性)

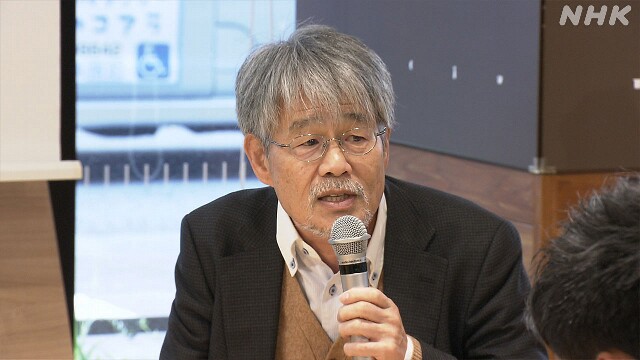

アンケートを監修した、防災心理学が専門の兵庫県立大学 木村玲欧教授に結果を分析してもらいました。

兵庫県立大学 木村玲欧教授

「30年がすぎ、一見すると人の生活や町並みは元に戻ったかのように見えますが、そこで暮らす一人ひとりの心の中を見ると、亡くなった人への思いや失われたものへの思いはなかなか変わるものではありません。心の中では今もさまざまな形で“震災”が残っている。災害からの復興では、見た目と内面に大きなギャップが生まれるんだということを理解して、寄り添う姿勢が今後も必要になります」

30年がたち 亡くなった家族の名前刻む人も

家族の生きた証しを伝えたいと、ようやく一歩を踏み出す人もいます。

神戸市中央区の東遊園地にある「慰霊と復興のモニュメント」には、阪神・淡路大震災の犠牲者やその後亡くなった被災者、それに復興に携わった人たちの名前が刻まれています。

震災30年を前にした12月には、新たに21人の名前が追加されました。

兵庫県芦屋市の兒玉隆之さんは、当時36歳だった姉の小亀寛子さんを亡くしました。

震災から9年後には父親を、4年前には母親を亡くしていて、この日は3人の名前を刻んだ銘板をモニュメントの壁に貼り付けました。

兒玉隆之さん

「ようやく親孝行ができたという気持ちです。両親は姉がいなくなって人生が変わってしまいました。こうして3人の名前を一緒に並べてあげることで、天国で仲よくしてくれたらいいなと思います」

“記憶の継承” 難しさ 浮き彫りに

「記憶の継承」をテーマに、震災を経験した人に意見を聞きました。

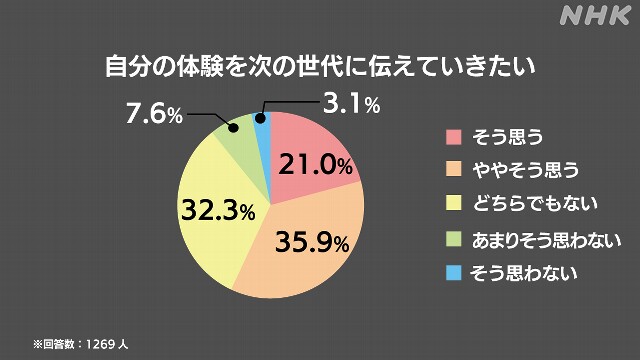

自分の体験を次の世代に伝えていきたい(回答数:1269人)

「そう思う/ややそう思う」…57.0%

「どちらでもない」…32.3%

「そう思わない/あまりそう思わない」…10.7%

記憶をつなぐことへの強い思いがうかがえる一方、次の回答からは、30年という歳月が突きつける現実も浮かび上がっています。

震災の体験を伝えることが難しくなった(回答数:1269人)

「そう思う/ややそう思う」…46.7%

「どちらでもない」…36.8%

「そう思わない/あまりそう思わない」…16.5%

震災の記憶や教訓が風化している(回答数:1269人)

「そう思う/ややそう思う」…64.6%

「どちらでもない」…22.3%

「そう思わない/あまりそう思わない」…13.1%

経験者の6割余りが風化を実感しているという実態がわかりました。

一方、震災を経験していない人、“記憶をつながれる側”の回答からは、継承の機会そのものが失われつつあることがうかがえます。

震災の経験者から当時の体験を聞く機会があるか(回答数:769人)

「ある」…32.6%

「ない」…67.4%

【自由記述の声】

「人とのリアルなつながりを避ける人も増え、直接語り合う機会が減っている」(震災を経験していない49歳の女性)

「被災した地域でも震災を体験した人が減っていて、若い人はひと事のように感じているのではないか」(神戸市で震災を経験した56歳の男性)

調査では、記憶をつなぐための方法についても意見を聞きました。

震災の記憶の継承に有効だと思うものを1つ選んでください(回答数:2038人)

「テレビや新聞などマスコミの震災報道」…27.2%

「学校の防災教育」…25.0%

「家族や友人など、身近な人から被災体験を聞くこと」…17.5%

「語り部活動など、被災者による体験の語りかけ」…13.8%

この回答を年代別で見ると、10代・20代では「学校の防災教育」を選んだ人が30.9%と最も多くなりました。

震災のあと、学校の防災教育を実際に受けてきた世代が、継承の有効性を認めていることがうかがえます。

“合唱×防災” 教育現場に変化も

その教育現場では、防災教育のあり方に変化も見られます。

神戸市教育委員会によりますと、30年前に震災を学校現場で経験し、現在も現役を続ける教職員の割合は約16%と、年々少なくなっています。

一方、震災後に生まれた教職員は約17%で、すでに割合を上回っています。

これまで防災教育を受けてきた世代が、教師として“伝える側”になるという転換期を迎える中、震災の経験や教訓をどのように伝えるか、新たな課題となっています。

神戸市教育委員会では今年度「ともしびプロジェクト」を立ち上げ、各学校などで重点的に防災教育に取り組んでいます。

大きな特徴の1つは、語り部などの経験者から話を聞くという従来の方法にとどまらず、「合唱」「ダンス」「演劇」など新たなスタイルの防災教育を積極的に取り入れたことです。

このうち、合唱を通じた防災教育に取り組んでいる、神戸市立鷹匠中学校。

この中学校では、2年生340人が参加し、神戸市出身で防災士のシンガーソングライター、石田裕之さんとともに、震災の教訓を次の世代に伝えていくための合唱曲の歌詞を全員で考えました。

『ともしび』と名付けられた合唱曲の歌詞には「あの日ここで何があったのかすべてはわからなくても」「希望のともしびをつなごう」など、自分たち記憶をつないでいくことへの決意が刻まれています。

制作に携わった中学生は「自分たちが伝えたい思いが歌詞になって感動しました。この歌を通じていろんな人に思いを伝えていきたいです」と話していました。

取り組みの中心となった先生

「震災から時間がたつ中、話を聞くだけでは受け身になってしまう部分も多い。今回のように震災について学びながら歌詞を作ることで、“自分ごと”として捉えることができるのではないか」

経験者の半数“教訓を誰にも伝えず”

次に、阪神・淡路大震災が生んだ「教訓」とその継承についてです。

まず、震災を経験した人に尋ねました。

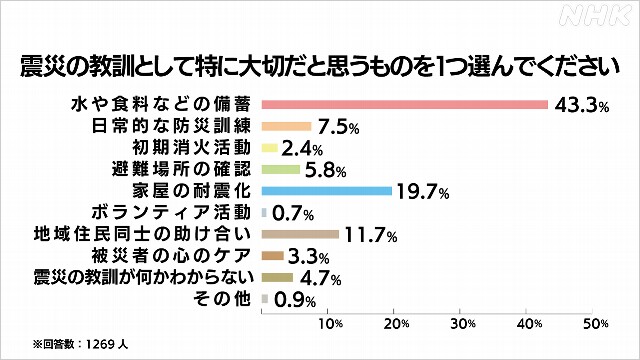

震災の教訓として特に大切だと思うものを1つ選んでください(回答数:1269人)

「水や食料などの備蓄」…43.3%

「家屋の耐震化」…19.7%

「地域住民同士の助け合い」…11.7%

「日常的な防災訓練」…7.5%

「避難場所の確認」…5.8%

一方、こうした教訓がつながれていないという現実も、調査から浮かび上がりました。

震災の体験や教訓を誰かに伝えたことがあるか(回答数:1269人)

「ある」…46.8%

「ない」…53.2%

震災経験者の半数余りが、体験や教訓を誰にも語っていないと答えています。

では、震災を直接知らない10代・20代は教訓をどう受け止めているのでしょうか。

震災の教訓をどのような場で伝え聞いているか(10代・20代)(回答数:257人)

「学校の震災教育」…38.9%

「教訓を伝え聞いたことがない」…27.6%

「家庭」…12.1%

「教訓を伝え聞いたことがない」と答えた人が2番目に多くなる結果となりました。

木村教授は「この30年特に防災教育が進められてきた兵庫の被災地の若者ですら教訓をうまく受け止められていない。このことは重く受け止めるべきだ」と指摘しています。

教訓がつながれにくい背景として、当事者でさえも震災について話す機会が少なくなっている実態も浮かび上がっています。

震災を経験した人に聞きました。

震災について周囲の人と話す機会は(回答数:1269人)

家族と「話す」…38.1%

家族と「話さない」…61.9%

友人・知人・同僚と「話す」…28.6%

友人・知人・同僚と「話さない」…71.4%

地域の人と「話す」…17.2%

地域の人と「話さない」…82.8%

話さないと答えた人に、その理由を複数回答で尋ねました。

周囲の人と話さない理由は(回答数:724人 上位5位までを記載)

「話すきっかけがないから」…74.3%

「引っ越しなど住民の移り変わりで話す相手がいなくなったから」…11.0%

「相手を暗い気分にさせたくないから」…10.5%

「自分の体験は重要ではないと思うから」…10.1%

「どのように伝えたらいいかわからないから」…9.4%

回答からは、震災について話すことへのためらいがあることがうかがえます。

兵庫県立大学 木村玲欧教授

「災害の記憶は決して気軽に話せるものではありません。ただ、次の大災害にどう立ち向かうかを考えたとき、過去の教訓こそが重要な行動指針になります。教訓を未来につないでいくためにも、震災について語る機会は被災者の日常会話だけに任せるのでは不十分で、行政や地域などが語りやすい“場”をつくることが求められます。新たな災害が起きると過去の災害は忘れ去られがちになりますが、それぞれの教訓を丁寧に拾い、未来の防災へつなげていくことが重要です」

「語らいの場」つくる試みも

実際に、震災について語り合う“場”をつくろうという動きもあります。

12月、神戸市で開かれたのは、当時のことを知る人も知らない人も参加して、震災について自由に語り合う催しです。

震災を体験していない世代が増える中、その記憶をつなごうと、防災を専門に学ぶ兵庫県立舞子高校・環境防災科の卒業生の有志が企画し、約20人が参加しました。

企画者の1人、前田緑さんは催しを開いたきっかけについて「これまで阪神・淡路大震災の記憶の継承は、語り部活動を長く続ける年配の方などが担ってきました。一方、どこかで『直接的な被災体験がないと語れない』『語ってはいけない』という意識があるようにも感じます。これを変えていかないといけないと思いました」と話しています。

催しではまず、企画した卒業生たちが震災の体験を語りました。

小学2年生の時に震災で母親を亡くした早川美幸さんは、仮設住宅で人々と交流する中で徐々に笑顔を取り戻せるようになったという当時の体験を振り返りました。

一方、ほかの卒業生も、被災体験の大きさにかかわらず、「自宅に飾られていたプラモデルが地震の揺れで次々に落ちるのを見て、子ども心に地震の怖さを感じた」とか、「地震の直後、消防士だった父親が家族を置いて出てしまいとても不安になった」など、それぞれが体験したエピソードを語りました。

また、環境防災科の元教諭で現在は防災教育学会の会長を務める諏訪清二さんが参加者に語りかけました。

防災教育学会 会長 諏訪清二さん

「災害体験の語りは、聞き手によって響くところも異なるので、いかにも悲劇的なことだけでなく、さまざまな語りがあっていい。震災を経験していない人でも、誰かから聞いた体験を別の人に語り継ぐことで記憶はつなぐことができる。それが風化にあらがうということだ」

この日は参加者たちが自由に語り合う場が設けられ、被災体験のある人もない人も、震災への思いをそれぞれに話し合いました。

参加した中学校の教員の男性は「これまで、自分は震災を経験していないのに生徒に震災を教えることに葛藤があった。しかし、これからは誰かの体験を聞いて感じたことをそのまま素直に子どもたちに伝えて、語りをつないでいきたいです」と話していました。

専門家 “30年では震災は終わらない”

兵庫県立大学の木村玲欧教授は、アンケートの結果を受けて、災害の記憶や教訓をそれぞれが“自分ごと”として捉え、未来の防災に生かす姿勢が求められると指摘します。

兵庫県立大学 木村玲欧教授

「『30年では震災は終わらないんだ』という事実が浮かび上がる結果でした。自然災害はいつ起こるかわからないものですが、いざ起きればその1回が人の人生や社会をひっくり返すほどの衝撃を与えるということ。そして、立ち直るにはとても長い時間がかかるということが今回の結果からわかりました」

「それを理解したうえで重要になるのは、災害が相次ぐ中で『次に被災するのは自分かもしれない』と捉え、今困っている人をどう支えるかや、次に困るかもしれない自分はどう備えるかを考えることです。また、行政や教育現場、それにメディアなどの災害を伝える組織には、震災の記憶と教訓を特に若い世代が受け止められるかたちで発信していくことが求められます。そうした積み重ねによって一人ひとりの防災力を高めることが、今後起こりうる災害と戦い、乗り切っていくために必要だと思います」

(1月15日「クローズアップ現代」で放送予定)

神戸放送局 記者

河合哲朗

2010年入局

前橋・千葉・科学文化部・名古屋を経て、2024年から現所属

遊軍記者として幅広い分野を担当

神戸放送局 記者

井上幸子

医療や教育を担当

長年にわたり、阪神・淡路大震災を取材

ニュースメディア部 記者

穐岡英治

2006年入局

千葉局、報道局、大津局を経て現所属

データ可視化分析チーム「NMAPS」で、データ分析とビジュアライズを担当

WACOCA: People, Life, Style.