“大けがをしたのに救急車が来ない”

“水道が止まったのに支援の水が届かない”

1年前、能登半島ではこうした状況が多発しました。

「災害による孤立」です。

今回、NHKは専門家の監修のもと全国を分析。

その結果、1200万人以上が孤立の可能性がある地区に暮らしていることが分かりました。その可能性は山間部だけでなく都市部にも。

決してひと事ではない「孤立」。

備えを各地でいっそう進めてほしいとの思いから、私たちは取材を始め、マップを制作しました。

(※分析結果を反映した「全国 孤立可能性マップ」も掲載しています)

「4日間、誰も来なかった」

「上空にヘリコプターが飛んでいくけど、通るだけで下をみる様子もない」

石川県輪島市の山あいにある打越町は、能登半島地震で国道につながる唯一の道が、土砂や倒木で完全にふさがれました。

集落にいた20人余りは4日間にわたって孤立。住人たちはパニックになっていたと、区長の谷内均さんは振り返ります。

「こんなひどい被害は生まれて初めてだという人ばかりでしたから。やっぱり怖い気持ちだね、規模が大きすぎて。ここではもう生活できないと思ったもんね」

住民たちは集会場に身を寄せ、石油ストーブで暖をとって過ごしました。

冬場、毎年のように「雪による孤立」は経験していましたが、「災害時の孤立」は厳しさが違うといいます。

谷内均さん

「被災の大きさが全然違う。雪の場合は時間がたてば雪も消え、電力会社が電線を繋げてくれれば元の生活に戻れる。けれども災害の場合は土砂崩れや倒木は自然には戻らない。我慢するわけにもいかないし、生活もできないですから」

さらにこのとき、住民の女性1人の安否が分からなくなっていましたが、通信は遮断され助けを求める事も出来ませんでした。

孤立から5日目の朝、住民たちはチェーンソーで木を切り、崩れた土砂や倒木をかき分け集落から脱出しました。

その後も車が行き来できない状態は続き、安否不明の女性が亡くなっているのが確認されたのは、2週間以上たってからでした。

能登半島地震 最大3345人が“孤立状態”に

能登半島地震では集落の孤立が半島の広い範囲で発生しました。

石川県が発表した情報は、最も多い時で33か所が孤立。

(2024年1月5日時点)

人数は3345人とされていました。

(2024年1月8日時点。この時の孤立は24か所と発表)

そして、「孤立が実質的に解消した」と県が発表したのは、1月19日。

地震から3週間近くがたっていました。

繰り返された “災害による孤立”

災害による孤立は、能登半島地震が初めてではありません。これまで繰り返されてきた課題です。

《2004年 新潟県中越地震》

小千谷市や旧山古志村など7市町村61地区、1938世帯が孤立。(「新潟県中越大震災復興検証報告書」)

ライフラインが途絶し、外部との情報が遮断。旧山古志村では地滑り等による二次災害の危険からヘリコプターで全村民が避難しました。

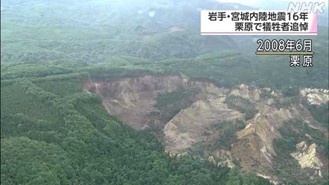

《2008年 岩手・宮城内陸地震》

宮城県栗原市、岩手県一関市の山間部で住民など503人が孤立。(総務省消防庁資料)

《2011年 東日本大震災》

津波によるがれきや地盤沈下などで各地で道路が寸断。病院や役場、商業施設の屋上などで数百人から千人を超える規模で孤立し、半島そのものが孤立した地域もありました。

これらは、この20年で発生した災害による孤立のごく一部にすぎません。

“孤立可能性” 全国の状況を分析すると…

災害がいつどこで起きてもおかしくない中、孤立のリスクを知り、日頃の備えを進めてほしい。

今回、NHKは地域防災の専門家の監修のもと、独自に孤立の可能性がある地域を分析しました。

分析対象は、山間部だけでなく「平地や市街地も含めた全国すべての農業集落」です。

※分析には、湖や自衛隊の演習場などをのぞき、全国の土地を14万8000余りの地区に分けた農林水産省「農林業センサス」の農業集落境界を使用。都市部も「農業集落」という単位で区分けされている。なお、2013年度にかけて行われた内閣府による孤立集落の全国調査は、このうちの中山間地の農業集落を対象に行われた。

分析手法

NHKの分析では、孤立の定義を「救助の手や物資の支援が届かないこと」としました。

具体的には「救助の拠点となる警察/消防」や「支援の拠点となる役場/役所」に通じるすべての道路が寸断された状態、としました。

※分析結果の留意点や分析手法、使用データについての詳細は、記事の最後に掲載しています。

災害の想定は「地震/津波」と「大雨」の2つ。

想定に使った具体的な災害リスクエリアは、

▼「地震/津波」については、「土砂災害(特別)警戒区域」と「津波浸水想定」を、

▼「大雨」については、「土砂災害(特別)警戒区域」と「家屋倒壊等氾濫想定区域」を設定しました。

そして、想定ごとに災害リスクエリアと道路データを重ね合わせ、災害時に道路が寸断されるおそれがあるポイントを算出。

全国の農業集落ごとに「役場/役所」や「警察/消防」が到達できるかどうか、GIS(地理情報システム)を使ってシミュレーションしました。

※「家屋倒壊等氾濫想定区域」は堤防の決壊や氾濫による木造家屋の倒壊や、洪水による河岸の浸食で建物倒壊や道路崩落のリスクがあるエリアです。浸水のみの被害よりも、道路寸断のリスクが高いと判断しました。また、道路は車が通れることを条件としているため、幅員3m以上のものを分析に使用しました。なお消防施設のうち、出張所については配備車両や災害対応の装備が地域によって大きく異なることから分析では使用していません。

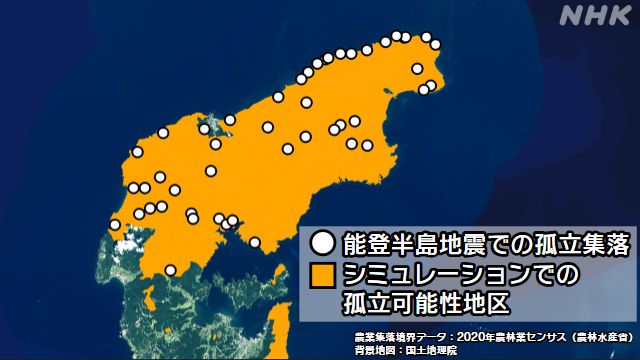

分析の結果を実際に孤立した能登半島の場合で見ていきます。

オレンジ色のエリアが、地震/津波災害で孤立する可能性があると判定された地区で、プロットは1年前の地震で実際に孤立した地区の代表地点です。

シミュレーションの結果は、実際に孤立した地区とほぼ重なりました。

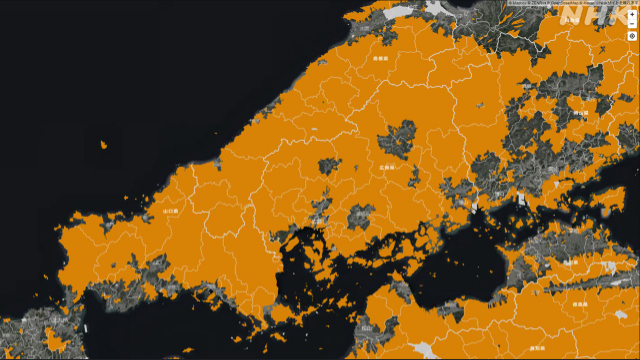

“全国 孤立可能性マップ”

この分析を全国で行った結果です。

孤立する可能性のあるエリアをオレンジ色で示しています。(地図を動かして各地の状況が確認できます)

※必ずお読みください※

【留意事項】

・想定に基づく分析であり、実際の災害において「孤立する/しない」を確定するものではありません。

・一度にすべてのエリアが孤立するわけではなく、地域ごとの個別の災害における孤立の可能性をまとめて表示しています。

・自治体が定義する孤立集落とは、孤立の定義や分析に使用したデータ・手法が異なります。

孤立につながる個別の災害リスクは?

【解説1】1200万人以上に“孤立リスク”(地震/津波災害)

地震/津波と大雨、それぞれのケースにおける孤立可能性のある地区数と、そこに暮らす推計人口(2020年国勢調査より推計)をまとめると以下のようになりました。

(※表示は1000人単位まで)

▼地震/津波

1.役場/役所から到達困難 1203万8000人 5万3625地区

2.警察/消防から到達困難 1103万5000人 5万3505地区

1と2の両方、またはいずれかが到達困難 1285万4000人 5万5932地区

▼大雨

1.役場/役所から到達困難 851万2000人 5万2008地区

2.警察/消防から到達困難 798万4000人 5万1868地区

1と2の両方、またはいずれかが到達困難 926万8000人 5万4506地区

「地震/津波」のケースでは、「役場/役所」「警察/消防」の両方、またはいずれかとのルートが寸断され、救助や支援が届かない可能性がある地区は、およそ5万6000地区。

そこで暮らしている人は1200万人以上にのぼっていました。

能登半島地震で起きた孤立の課題は、決してひと事ではないことが浮かび上がりました。

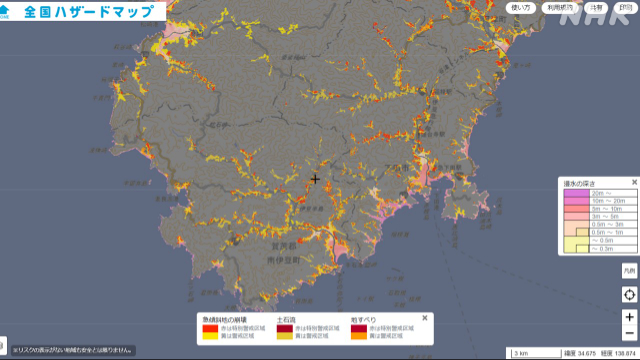

【解説2】伊豆半島など半島部・山間部で孤立可能性

各地の状況を詳しく見ていきます。

地震想定のケースの特徴を見ていくと、

▼静岡県の伊豆半島、

▼神奈川県の三浦半島、

▼千葉県の房総半島などの『半島部』が目立ちました。

伊豆半島は中部・南部の広い範囲が「孤立可能性あり」となっていました。

半島部は周りを海に囲まれ、内部とつながる道路が限られるほか、道路は急しゅんな山の合間や海岸近くを通り、その多くで土砂災害や津波のリスクがあることが要因と考えられます。

《山間部》

また『山間部』でも広範囲に孤立可能性があることが分かります。

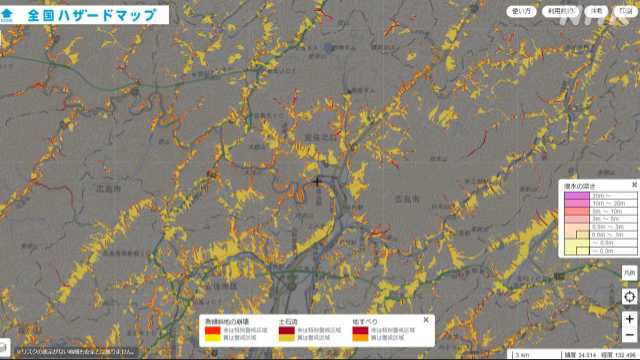

例えば、中国山脈が東西にのびる中国地方では、土砂災害による道路の寸断のリスクが高い地域が多く含まれていました。

この地域のハザードマップを確認してみても、土砂災害のリスクエリアが広範囲にあることがわかります。

【解説3】都市部にも孤立の可能性

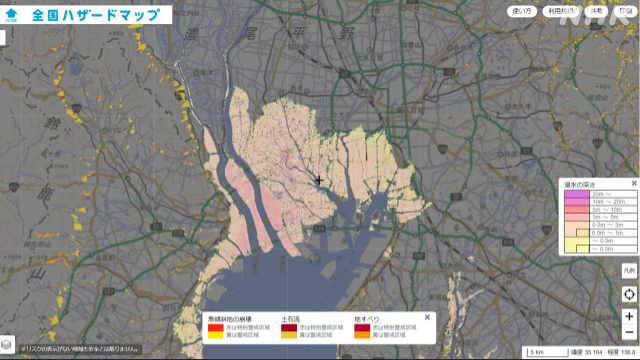

さらに、今回の分析では『都市部』でも孤立の可能性があることが浮かび上がりました。

具体的には、川崎市や名古屋市などの沿岸部、それに河川沿いなどです。

これらの地域では、地震による津波などで被災しても、「すぐには助けが来ない、支援が届かない状況に陥るおそれがある」という結果が示されました。

(※津波浸水想定のデータが公表されておらず、リスクが分析に反映されていない地域もあります)

これらの地域は、南海トラフで発生する地震の津波の浸水想定区域にあります。「津波で被災する中、長く助けが来ない」おそれもあります。

「都市部の孤立」 現場にいくと…名古屋市港区

浮かび上がった「都市部の孤立リスク」。

現場の取材では、「孤立リスクを強く意識していない」と答える人も多いなか、対策を進める地域もありました。

その1つ、名古屋市港区の福田学区は、海抜ゼロメートル地帯にあり、南海トラフの地震では広い範囲で津波による被害を受けるおそれがある地域です。

シミュレーション結果について住民たちに伝えたところ、「地域として、受け入れざるを得ない」という反応とともに、対策の必要性についても議論になりました。

「この地域は周りがほとんど川だから、橋が壊れた場合にはまず孤立するね」

「65年前の伊勢湾台風では実際に孤立してひもじい思いをした。この地域には1か月水があった」

「孤立するということは、地域としては受け入れざるを得ない」

「備蓄はしっかりしていかなければならないね」

もともと住民たちの危機感は高く、食糧や水など3日分程度の備蓄が進められていたほか、行政に働きかけ「命山(いのちやま)」と呼ばれる公園を兼ねた海抜およそ7メートルの丘が作られていました。

頂上はヘリポートにもなる予定だということです。

ただ、住民たちは「これで万全とは思ってはいない」と話しました。

「備蓄や訓練、そして災害時に重要な人と人とのつながりをどう作っていくのかが重要だと思っています。これもきっかけにして、さらに取り組んでいきたいです」

名古屋市は「ハザードマップでも示しているとおり、大規模な津波が発生した場合、市は広範囲で浸水被害が発生することが想定されます。このため市民が命を守れるよう、日頃からの避難行動の検討や家庭内での備蓄の必要性などについて啓発するとともに、避難所への備蓄に努めています」などとしています。

専門家「都市部の孤立、状況はより厳しく」

今回分析を監修した金沢大学の青木賢人准教授は災害時の「都市部の孤立」について、山間部や半島部以上にシビアな状況になるおそれがあるとしています。

被災する人口規模が格段に多いうえ、都市特有の脆弱性が表面化するためだといいます。

「能登半島地震での孤立した多くは農村や漁村で、比較的孤立への耐性がある地域も多かった。農村や漁村は地域のつながりも強く、孤立時の助け合いや分業もスムーズに行われやすい。一方、都市部では隣の人が誰か分からないことも多く、孤立の影響はより厳しく、深刻なものになると予測しています」

“災害時の孤立” その困難さとは

そのうえで、青木准教授は「リスクをまず知ること」が重要だとしています。

そのリスクとは、具体的にはどのようなものか。

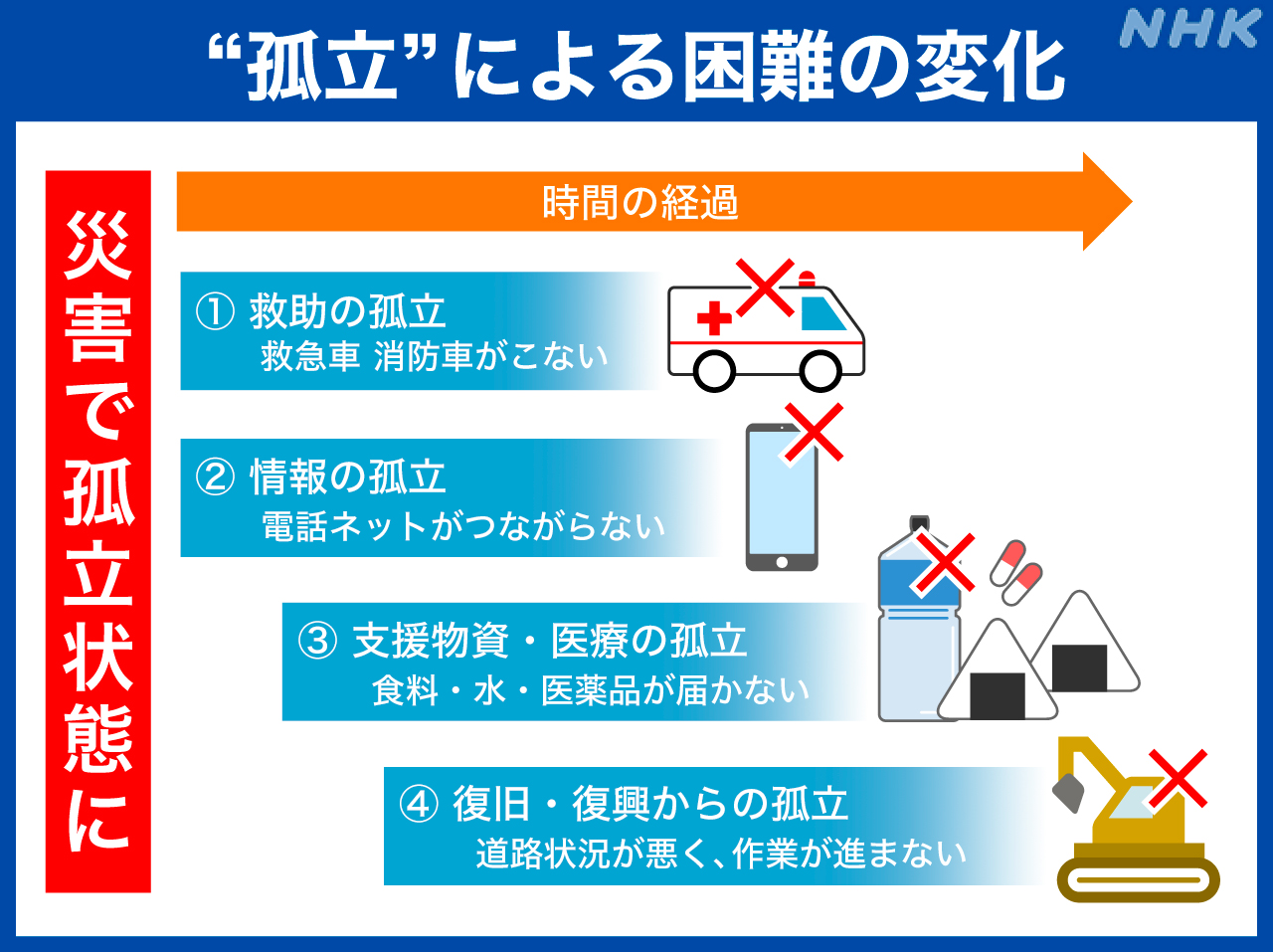

青木准教授はまず、災害時の孤立は「単純に助けを待っている状態」ではなく、「時間とともに厳しい状況になる状態」であることを認識してほしいと強調します。

青木准教授によると、災害時の孤立は

1、助けが来ない「救助の孤立」と、

2、外部と連絡が取れない「情報の孤立」から始まり、

3、食料や水、医薬品などが届かない「支援物資・医療の孤立」が重なり、

4、影響の長期化で、「復旧・復興からの孤立」にも繋がるということです。

時系列で詳しくまとめると、次のようになります。

~被災直後~

1、救助の孤立

孤立地区も被災して建物の倒壊や火災などが起きる中、普段ただちに駆けつけられる救急や警察の救助が一切あてにできなくなる。けが人がいても「助けが来ない」状況に陥る。

「3日で助けは来ない?」南海トラフ巨大地震 消防救助の限界

2、情報の孤立

通信各社の基地局が被災するなどして、電話もインターネットもつながらない状況が発生。孤立地区の住民は救助を要請できず、支援する側も情報が入らない。緊急性の高い事案の把握と対応に遅れが出るおそれがある。

~数時間、数日後~

3、支援物資・医療の孤立

次第に食料や燃料が不足する。情報も孤立しているため、どのくらいの日数をしのげばよいか見通しもつかない。体調を崩す人も出てくるおそれがあるが、地区内に病院や薬局がなければ、外へ搬送する必要もあるがそれも困難な状況。

南海トラフ巨大地震の病院・医療・DMAT “ヒーローは助けに来ない”

~数ヶ月、数年~

4、復旧・復興からの孤立

孤立の解消後も影響が残るおそれがある。生活に必要なインフラの復旧が遅れると、避難した人も戻ることが出来ない。避難先で生活基盤が出来れば、地元に戻らない人も増え、人口減少や衰退につながるおそれもある。

これらは、能登半島地震の被災地で実際に起きたことです。

そして「復旧・復興からの孤立」は、地震から1年がたった能登半島の各地で現実になっている切実な課題です。

輪島市打越町では、1月の地震に続き9月の豪雨災害でも被災して孤立。その後、復旧は進まず今も電気や水道が通っていません。(2024年12月時点)

谷内さんの家も土砂で流された時のまま。50年使ってきた仕事道具も使えず、仕事もできなくなりました。

「さみしいですね。みんなで打越町をまた作りたいと思っているんですけど、それもなかなか難しいですね。戻れるなら戻りたいけれども、戻れない状況です。どうしようもないという気持ちです」

もともと10世帯余りいた集落には地震から1年がたつ今、だれも住んでいません。

“災害時の孤立” どう備えれば

暮らしへの影響も非常に大きい「災害時の孤立」に、私たちはどう備えればいいのでしょうか。

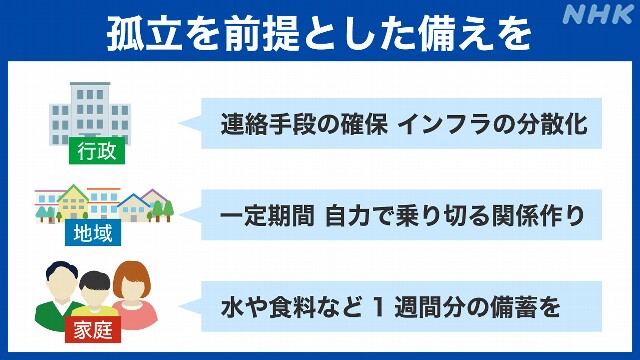

青木准教授は、災害時は一定期間孤立することを前提に、地域づくりを進める必要があると指摘します。その際には、個人と地域、そして行政の相互連携が欠かせないとしています。

家庭「1週間分の備蓄」 地域「顔の見える関係づくり」

「まずは個人がしっかりと備蓄をすることです。孤立のおそれがある地区では、水や食料は1週間分程度は確保しておく。地域単位では、1週間は外からの手助けがなくても乗り切れるよう日頃からの協力体制作りが大切で、地域のお祭りなど様々な形で顔が分かる関係を作っておくことが孤立を乗り切るうえで非常に有効です」

万が一の孤立 私たちにできる日頃の備えは?

行政「連絡手段の確保、インフラの分散化」

「能登半島地震では情報の孤立が非常に大きな問題になりました。衛星の通信や電話で孤立地区と連絡が取れる体制を整えたり、ドローンを使った物資輸送の訓練をするなど、リモート環境下で支援できる体制づくりが大切です。能登地域では地区単位で水道や電気を自給できるような“インフラの分散化”も始まっています。“災害時には孤立する”ことを前提に地域づくりを考えてほしい」

孤立前提に対策進める町内会 川崎市

「能登半島は特別じゃない。自分たちも同じだ」

取材を進めると、能登半島地震の孤立を「わがこと」と受け止めている都市部の町内会が見つかりました。

NHKの分析で津波によって道路が寸断され、一定期間支援や救助が届かず孤立する可能性があるとされた川崎市の沿岸部。

昭和町内会の会長、山口保さん(72)です。

「ここは山や半島ではないけれど、地震で建物が崩れたり、津波でがれきが流れてきたりすれば、道路は通れなくなります。一定期間は自分たちの力で乗り切ることを前提に、1週間の備蓄を各家庭に呼びかけています」

そのうえで、地区の災害対策本部となる集会所の機能強化も進めています。

集会所には大容量のバッテリーを設置し停電に備えるとともに、1か月ごとにバッテリー残量と動作の確認をしています。

さらに、通信の途絶にも備え町内会の役員用に小電力のトランシーバーを配備。

役員が各地の被害状況や不足した物資の情報を本部に伝え、情報を集約。消防や役所への情報提供にも役立てる考えです。

こうした住民組織による動きを、川崎市も支援しています。

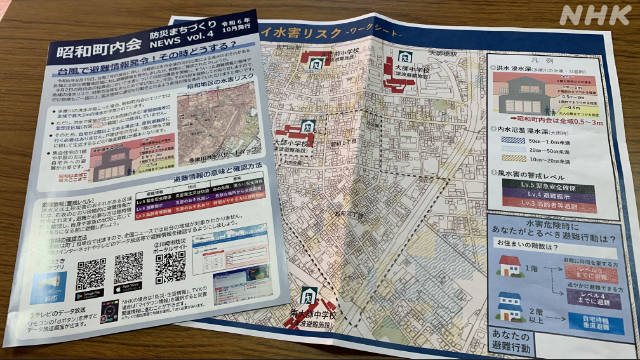

町内会と市が協力して作成した独自の防災マップやパンフレットです。

災害の想定に加えて必要な備蓄品、さらに地区の高低差など独自の細かい情報も掲載されています。情報の更新があれば最新版も配布され、住民が災害リスクを知る後押しをしています。

「能登半島地震を見て、自分たちも近い状況になるのではと肌身に感じた。隣の町内会にも備えを呼びかけるなど、横のつながりを広げ孤立に耐えられる地域づくりをさらに進めたい」

大規模災害時、救助や支援の全体指揮をになう神奈川県は、広域での災害対応の視点からも、住民組織の備えの取り組みは重要だとしています。

「大規模災害時には市区町村自体も被災するため、救助や支援の体制は普段よりも限られたものとなる。そこを県が広域支援することになるが、一定時間、支援がなくても耐えられる地区が今後さらに多くなっていけば、いざというとき、被害がより深刻な地区に支援を集中することができる。そのことが、住民の皆さんの命を守ることにも直結する」

また、今回のNHKの分析については、「県としても都市部のリスクを調査・評価したうえで、見えてきた課題に対しては市町村と共有して対策を立てていく必要がある」としています。

井戸でインフラ分散化 愛媛県伊方町

愛媛県の伊方町では12月、災害で火災が起きた時、消防が来なかったとしても自分たちで初期消火ができるよう、訓練を行いました。

地区ではこれまでにも大雨による倒木で国道へ続く道がふさがったことがあり、チェーンソーを使って倒木を撤去する訓練や、避難所に食料品を備蓄するなど孤立対策を進めています。

また役場も新たな孤立対策を始めています。

注目したのは、この地域に昔からある「井戸」。

町内には共同管理されている井戸が40か所ほどありますが、長く利用されていなかったり壊れたりしている井戸も少なくありません。

そのため町は井戸の改修や新設にかかる費用を最大で7割補助する制度を創設。

住人の増田愛明さん(76)は11月、制度を利用して新たな井戸を設置。災害時に周辺の住民も広く使用できるようにしました。

「災害時には地域の人たちに使ってもらいたい」と話していました。

伊方町は今後も孤立に備え、井戸の活用を進める考えです。

青木准教授は、能登地震を教訓に、こうした地道な対策を進めていくことが大切だとしています。

「今回、能登では孤立により多くの方が苦しんだし、命を落とした方もいる。そしてマップで示されたように、全国で孤立するおそれがある地区が多く存在していることも分かりました。能登が苦しんだ孤立が再び他の地域で起きないように、起きた時には対応できるように、全国のみなさんに備えていただきたいです」

《取材後記》

災害による孤立が被害をより深刻なものにしていることが、1年前の能登半島地震で浮き彫りとなりました。

災害大国の日本。どうすれば孤立の課題を、能登半島だけではない全国共通の課題として、“わがこと”として、一緒に向き合ってもらえるのか。今回、専門家の監修を受け、データ分析というアプローチを試みました。

もちろん、シミュレーションには限界があります。リスクはNHKの分析で見えた地域だけに限りません。災害のリスクがある地域はどこでも、この年末年始の家族・親族の集まりや地域の行事を通じて、備えを考える機会にしてほしいと思います。

【分析詳細】

専門家の監修のもと、内閣府の調査(「中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況フォローアップ調査」)も参考に、以下のように“孤立”を定義し、孤立の可能性があるエリアを分析しました。

▼孤立の定義

災害時に想定される土砂災害、津波、河川の氾濫、河岸の浸食によって、役場/役所または警察/消防に通じるすべてのルートが寸断された状態を「孤立」と定義しました。

▼分析の手法

GIS(地理情報分析システム)を用いて、内閣府による調査で使用された「農業集落(都市部や平地も含む)」を基本単位に、それぞれの孤立の可能性を判定しました。

まず、道路データを各種災害想定のデータ(土砂災害、津波、河川の氾濫、河岸の浸食)と重ねてその差分をとり、災害によって寸断された想定の道路データを算出。その後、各集落と「役所/役場」や「警察/消防」をつなぐルートがすべて寸断されているかを基準に、孤立リスクの有無を判定しています。なお、高架やトンネル、道路擁壁などの要素は考慮していません。

また、広域による救助・支援も想定し、市区町村や都道府県の境界をまたぐルートも有効としています。役場や消防などの接続先の施設についても、各集落が所属している自治体以外の施設でも有効としています。

推計人口の算出については、「孤立可能性エリア」と「500mメッシュ単位の国勢調査のデータ」を重ねあわせて、エリア内の人口を推計しました。なお一部が重なる場合においては、重なった面積の割合に応じて人口を按分しています。

【分析結果の留意点】

1.実際に災害において「孤立する、しない」を確定するものではありません

あくまでも災害想定に基づく分析であり、エリアの内と外で実際の災害での孤立する・しないが明確に分かれる訳ではありません。また、今回の分析では「土砂災害」「津波」「河川の氾濫・河岸の浸食」を道路の寸断の要因としましたが、要因はこれだけではありません。例えば、地震のゆれにより建物が倒壊して道路を塞ぐ、液状化により道路が隆起・陥没して通行不可となるといったケースがあります。エリア外だからといって、孤立しない、備えが必要ではない、ということではありません。

2.自治体の“孤立集落”とは、孤立の定義や分析手法、使用したデータが異なります

「孤立リスク」の分析に関しては、今回のNHK調査だけでなく自治体が定義する“孤立集落”がありますが、孤立の定義や分析に使用するデータ・手法がそれぞれ異なります。自治体による孤立集落が公開されている地域については、NHKの調査結果と合わせて防災の参考にしてください。

3.データの作成時点によって結果は異なります

分析時点(2024年10月)で入手可能なオープンデータなどを使用しているため、道路や災害リスクに関するデータの更新・変更があった場合、今回の分析結果とは異なった結果が出る場合があります。

「孤立可能性のあるエリア」の分析に使用したデータ

▼農業集落境界データ

・「2020年農林業センサス」(農林水産省)

▼道路データ

・「国土地理院最適化ベクトルタイル」(国土地理院)※幅員が3m以上を分析に使用

▼災害想定データ

・「土砂災害警戒区域 2023年度版」(国土数値情報)

・「津波浸水想定 2023年度版」(国土数値情報)※香川県は県提供データ

・「家屋倒壊等氾濫想定区域 2023年度版」(国土数値情報)

▼役場/役所データ

・「市町村役場等及び公的集会施設 2022年度」(国土数値情報)※施設分類「本庁」を分析に使用

▼警察/消防データ

・「MAPPLE POIデータ」(株式会社 マップル)※警察本部、警察署、消防本部・消防局、消防署を分析に使用

▼人口データ

・「2020年国勢調査 地域メッシュ統計 500mメッシュ」(総務省統計局)

取材:内山裕幾 沼田悠里 周防則志 川原の乃

分析/取材:齋藤恵二郎

(2024年12月27日 ニュースウオッチ9 で放送)

(2025年1月1日 NHKスペシャル で放送予定)

WACOCA: People, Life, Style.