時空の歪みとして捉えられた謎の重力波の存在。世界に衝撃を与えたこの観測事実から宇宙誕生に迫る最新の宇宙論を紹介する話題の書籍『宇宙はいかに始まったのか ナノヘルツ重力波と宇宙誕生の物理学』。以前の記事で紹介したように銀河中心には太陽質量の数百万倍のブラックホールが存在します。

しかし、これがどのように誕生したのかは未だ宇宙物理学の謎とされています。現在、巨大ブラックホールの形成についてどのように考えられ、どのような問題があるのかをこの記事では紹介します。

*本記事は、『宇宙はいかに始まったのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。

ボトムアップ型の方法とは

天文観測から巨大ブラックホールが宇宙に存在するらしいという証拠が数多く得られています。では、どうやってこのような巨大ブラックホールが誕生したのでしょうか。

これには、「ボトムアップ型の方法」と「トップダウン型の方法」の2通りが検討されています。

まず、ボトムアップ型の方法を紹介します。

恒星の進化に関してですが、重い恒星の方が軽い恒星より寿命が短くなります。一見すると、重い恒星の方が核融合のための材料となる元素の量が多いため、寿命が長くなると思うかもしれません。しかし、燃費が悪いのです。重い恒星は、より大きな熱エネルギーを発生させてより明るく輝きます。恒星のおおよその明るさは、その質量の4乗に比例するといわれています。

そのため、重い恒星の方が核融合のための燃料を早く使い尽くして重力崩壊に進みます。宇宙の初期には、太陽質量の数十倍程度のブラックホールが形成されたと考えられています。

以前の記事で紹介した伴星をもつブラックホールのように、まわりの物質を吸い込んでいけば質量が増え、やがて巨大ブラックホールになるのでしょうか。

伴星からはくちょう座 X-1。ブラックホールに物質が吸い込まれていく様子(ESA, Hubble)

伴星からはくちょう座 X-1。ブラックホールに物質が吸い込まれていく様子(ESA, Hubble)

実は、そう簡単にはいきません。

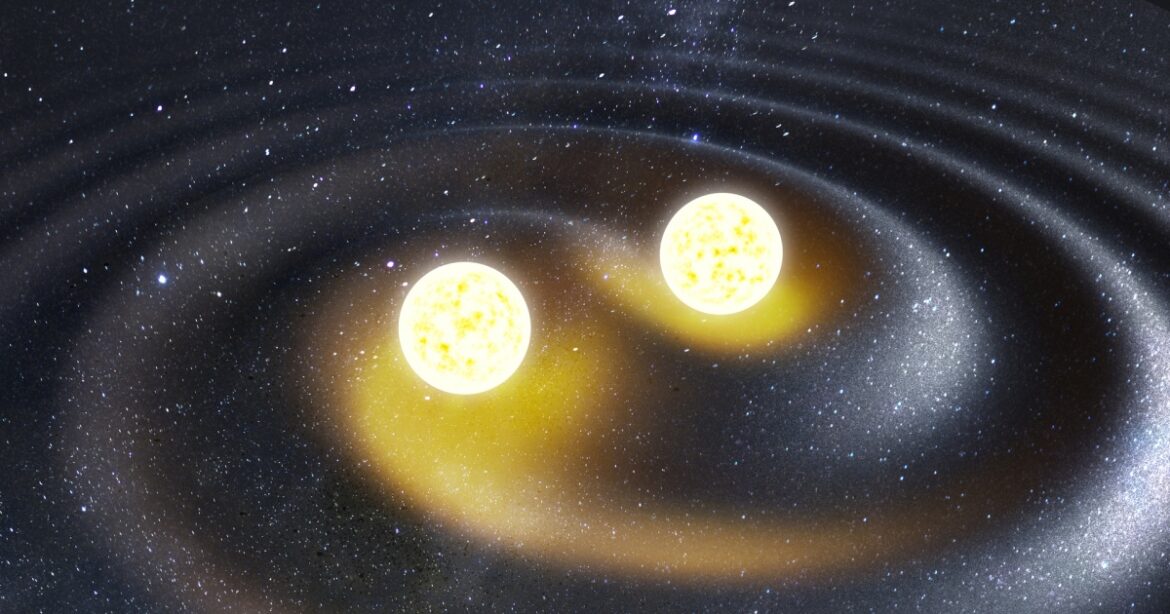

たしかに、ブラックホールは引力をまわりの物質に及ぼしますが、吸い込まれる物質が降着円盤を作ります。降着円盤は高温ですから、そこからは高エネルギーの光が放射され、それが外向きの圧力として物質の降着にブレーキをかけるのです。

前の記事に登場した「3C273」のようなクェーサーは、太陽質量の約8億8600万倍の質量をもつとされています。

しかし、宇宙誕生から数億年の段階に、太陽質量の数十倍のブラックホールが、このように太陽質量のおよそ10億倍にもなる巨大ブラックホールまでに成長することは極めて難しいと考えられています。

WACOCA: People, Life, Style.