極めて細い繊維であるナノファイバーは、医療や工業の分野で幅広く活用されている。なかでもデンプンからつくられたナノファイバーは多孔性があり、湿潤環境の維持に優れていることから、創傷の患部を保護する医療用品としての利用が期待されている。また、骨を再生するための足場や薬物送達の手段としても有望視されている。

しかし、植物細胞からデンプンを抽出して精製するためには、膨大なエネルギーと水が必要になる。そこで英国の研究チームは、デンプンを精製するプロセスを省略して、デンプンが豊富に含まれている小麦粉のような素材から直接ナノファイバーをつくる技術を開発した。

「デンプンは豊富で再生可能な材料であり、セルロースに次いで地球上で2番目に豊富なバイオマスの供給源です。しかも、生分解性があり体内で分解されます」と、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)で化学を研究するアダム・クランシーは説明する。

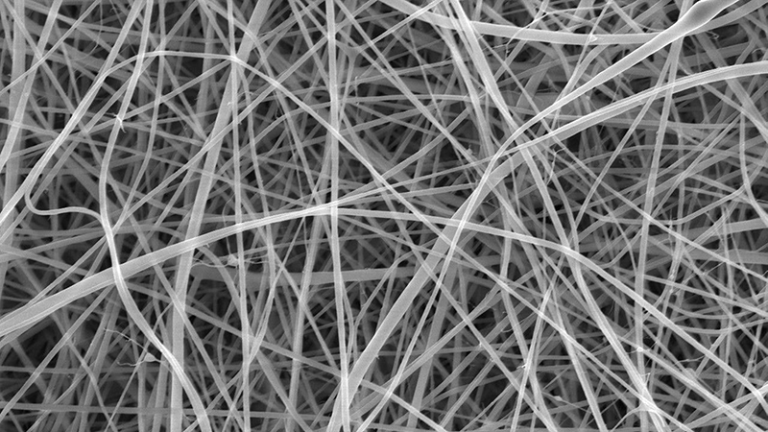

クランシーらの研究チームは、エレクトロスピニング(電界紡糸法)を用いて直径372ナノメートル(1ナノメートルは10億分の1メートル)のナノファイバーを小麦粉からつくり出すことに成功した。このスパゲティのようなナノファイバーの直径は、人間の髪の毛の約200分の1という驚異的な細さだ。

人間の目には見えないパスタ

エレクトロスピニングの仕組みは、混合物が入った針から金属プレートへ電気を流すことで、電気の力で引き出された混合物によって繊維を形成するというものだ。しかし、小麦粉にはタンパク質やセルロースといった不純物が含まれていることから、純粋なデンプンよりも混合物の粘性が高くなってしまい繊維の形成が難しい。

そこで研究チームは今回、小麦粉を水で溶く代わりにギ酸を使用した。このギ酸は小麦粉のデンプンに含まれるアミロースのらせん構造を分解した後、金属プレートに到達する前に蒸発してしまう。

ちなみにアミロースは熱水に溶ける性質をもつことから、このプロセスはパスタを鍋でゆでて消化しやすくする調理プロセスと厳密には変わらない。さらに、混合物を数時間かけて温めてからゆっくり冷却することで、研究者たちは最適な粘性を実現した。

直径372ナノメートルの“ナノパスタ”でつくられたシート。

Photograph: Beatrice Britton/Adam Clancy/University College London

イタリアのサルデーニャ島に位置するヌーオロという街では、ス・フィリンデウ(別名・神の糸)と呼ばれる超極細のロングパスタが職人の手によって紡がれている。その直径は約400マイクロメートル(1マイクロメートルは1000ナノメートル)とされる。今回の“ナノパスタ”の直径は372ナノメートルなので、この神の糸よりも1,000分の1以上も細いということになる。

直径が人間の目で見える光の波長(380から780ナノメートル)より若干短いことから、個々の繊維を可視光カメラや顕微鏡で明確に捉えることはできない。研究チームは、このナノファイバーで直径約2cmのシートを形成してから走査型電子顕微鏡(収束させた電子線を照射することで対象物から放出される2次電子像を検出する装置)を使うことで、正確な直径を測定したという。

WACOCA: People, Life, Style.