【独自検証】「液状化」3つの脅威とは?東日本大震災では“世界最大”の被害【サタデーステーション】(2024年3月9日)

[音楽] 完全に街がえ津波によって飲み込まれてい ます東日本大 [音楽] 震災 [音楽] 当時震源から離れた首都圏でも甚大な被害 を出したのが駅下現象 ですなんじゃ こりゃ東京湾の沿岸部だけでも東京ドーム 900個分に相当するおよそ4200 ヘクタールで液場化が起き被害規模は世界 最大と言われてい ます液場化被害は今年元日に起きたの半島 地震でも確認されまし たその瞬間を捉えた防犯カメラの映像 です揺れで波打つように動くアスファルト の地面 奥の歩道は割れてめくれ上がり ます地震からおよそ4分後濁った水が 染み出しあっという間に水しまし た大きな地震で度々発生する液場化 現象専門家と共に検証すると3つの脅威が 見えてきました 1つは液場化の警戒エリアの広さ です国交省がまとめている疫場化の発生 傾向図を見ると沿岸部だけでなく内陸部で もリスクが高い場所があることがわかり ますこうした警戒すべきエリアは全国各地 で見られ ます私はの地で駅被害が出た石川県内町 へ2つ目の脅威は響の長期化 ですえ電柱が何本も傾いているのが分かり ますそして車が通りますと道路が歪んで いるのも分かり ます観測した震度は5弱でしたが駅下で 道路は波打ち 住宅被害は1400胸以上に及びます かなり上がってますねああ水出てきた やばいやばい や受信当日動画を撮影したのはこの町に 住んで60年の大谷さん 夫婦でそのうちにもう車はもう斜めになっ てるし溢れ返ってきたんでもう車出さない とこれ出られなくなると思ってもうて車車 てえっと普通これだけのねコンクリが悪い てっていうことであればかなりの音がした と思うんですけどそういう音も なく自宅は甚大な被害を受け今は仮設住宅 で暮らしてい ますもうこうやって も家の中もあらゆる場所に歪みが生じてい ます現地を取材して気づいたことがあり ますえ地面の割目から溢れ出てる砂なん です

が触ってみます と粒が小さいです ねこの地域を調査した安田授によると砂が の要因だと言い ますその砂の盤があの緩く体積しててです ね地下水が浅いといったような3つの条件 がまず揃っててでそこにあの強い地震が 来ると行とかってことを起きるんです ね砂などの盤では粒同士が緩く噛み合い その間を水が満たして地面を支えています とこ 自の揺れにより合いが外れると粒が水中を 有する不安定な状態にこれが疫化 です金沢市に隣接する内町は元々あった左 を造成したベッドタウンとして栄えてき まし た実は東日本大震災で化した千葉県なども 同じ砂の盤だと言い ますそして場化で注意が必要なのが避難が 難しくなること です実際に東日本大震災で疫場化が起きた 宮城県渡町では通常10分でたどり着く 避難所に45分かかったという証言もあり ますどういうことなのでしょうか私たちは 場化を擬似体験できる施設を尋ねまし たこの装置はあの砂の下から空気を 無理やり送り込んで液化現象の時と同じ ように全体が液体みたいに なる砂が敷き詰められたこの装置の上を アナウンサーが歩いて検証し ますは通常時 です少し沈むんですけどもまそこで止まる というようなこの砂の重みのようなものも 感じますね はい続いて液場化の状態を作り ますじゃあお願いしますはいじゃあ スイッチ入れますはい うおこ一瞬にしてそうですねはい砂が 柔らかくなったというか空気入れた瞬間に もう今はこれ液体みたいになってますうわ これ本当に液体みたい ですこのように重いものは地面の中に 沈み込む 一方普段地中に埋まっているものが 浮かび上がることもあり ます下水感を持したものを地中に埋めた 状態で液化を起こすと液を起こしてはい じゃお願いしますはい ああすぐに浮かび上がってくるんですね そうですねあのま下水艦自体はま思いもの で出きてるますけども中が空洞なのであの 全体としては浮力で持ち上げられて しまう被災地では地表に飛び出した マンホールを見かけることがありますが この原理

ですマンホール浮き上がって通行できなく なるこういったいろんなことが起きるわけ です まこれによってその避難をしようと思った 時にまずその自分の車が動けないそれから 歩いて行こうと思ってもえそこを避けて いかないといけない大変だと液場化が 起きると避難自体にも大きな支障が出ると いうことでま自分が住んでいる地域やよく 出かける場所が疫場化しやすい場所なのか 気になりますよねはいあのそれを確認 できるのがこちら国土チリ院のえ重ねる マップというサイトですでこれあの洪水で あったり土砂災害など様々なハザード マップを選んで見ることができるんです けれどもこのページの下のこの全ての情報 から選択というところクリックするとこう いうページが出てきますで土地の特徴 成り立ちという項目を開くとえ液場化の 発生傾向図というものが出てくるのでこれ をクリックしますするとえこういう地図が 表示されますこれあの紫や赤がリスクの 高い地域ということなんですけれどもこれ 見たい地域クローズアップして見たりする こともできましてえ例えばま今朝地震が あった千葉県の北東部あたりまリスクの 高いえエリアということが言えますでま 海沿いだけではなくてこうしてみると内陸 部の方にも液場感リスクが高いえ地域が あるのが分かりますこれはあの大きな河川 があったりですとかかつて川だったり沼 だった場所などが含まれるということな うんですでさらにえノ半島地震でえ発生し た液場化被害その場所を見てみますとこの 辺りですけれどもリスクの高いエリアと 重なっているということが分かりますうん のこの重ねるハザードマップは番組でもご 紹介しましましたし私自身も何度も見て いるんですけども駅場化の項目があ るっていうのに気づかなかったんですね はいちょっと細かくあの進んでいく必要が あ選択して自分で調べていかないといけ ないというところなんですよねはいそして 柳沢さんこの駅とついね海に近い場所なの かなと思いましたけどもそうでもないと それだけではないはい河の上流の方もあり ましたけれどもこのあの石川の例で言うと ですねこの内町の名前ですねはいえっと これは埼玉ですけれどもねあの内のナダと いうは三水になんですよねこれ海という 意味合いがあるんですよねはいですから結 昔はこここの一体が海だったということを ま暗示してる教えてくれてるうん のがくあるんよね必ずしもそこが上化する リスクが高いというわけではありません

けども自分が一体どういう町に住んでるの かということを考える上で街の名前を1つ きっかけにしてその土地がどういう土地な のか調べてみるっていうことも重要なこと になるかもしれませんねそうですねあの 自分が住んでいる地域だけではなくて 例えばおじいちゃんおばあちゃんちょっと 遠に住んでらっしゃったりすると確認して あげて教てあげそうことも必要かもしれ ません ねの自身で大きな被害を受けた坂倉に支援 の手を差し伸べたの はおはようございますありがとございます 13年前同じ経験をした宮城の坂村です 宮城県も震災で怪を受けどうやってこう 立ち直ってきたかっていうところもあの 何か少しでもお役に立てればなと いだき [拍手] ます東日本大震災から13年のと つがる3月11日月曜午後1時50分

東日本大震災から13年。当時、震源から離れた首都圏でも甚大な被害を出したのが「液状化現象」です。東京湾の沿岸部だけでも東京ドーム900個分に相当するおよそ4200ヘクタールで液状化が起き、被害規模は“世界最大”といわれています。

液状化被害は、今年元日に起きた能登半島地震でも確認されました。大きな地震でたびたび発生する「液状化現象」。専門家とともに検証すると、“3つの脅威”がみえてきました。(3月9日OA「サタデーステーション」)

■液状化の脅威その1「広い警戒エリア」

1つは、液状化の「警戒エリアの広さ」です。

国土交通省の重ねるハザードマップ内で確認できる「液状化の発生傾向図」をみると、沿岸部だけでなく内陸部でもリスクが高い場所があることがわかります。こうした警戒すべきエリアは全国各地でみられます。

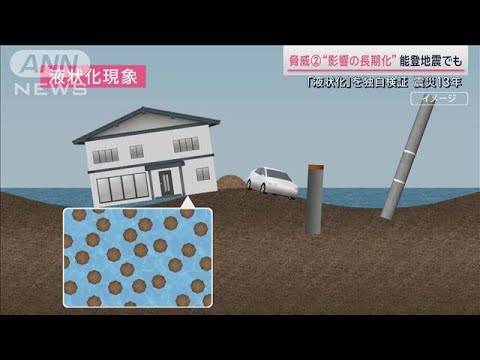

■液状化の脅威その2「影響の長期化」

2つ目の脅威は「影響の長期化」です。

今回の地震で液状化被害が出た石川県内灘町では観測した震度は5弱でしたが、「液状化」で道路は波打ち、住宅被害は1400棟以上に及びます。

内灘町在住60年 大谷さん夫妻

「車はもう斜めになってるし、泥水が溢れ返ってきたので、もう“車出さないと出られなくなる”と思って、家族全員で『車、車』って言って逃げた」

現地を取材して目についたのが、あふれ出た「砂」です。この地域を調査した安田教授によると“砂”が液状化の要因だといいます。

東京電機大学安田進名誉教授

「『砂の地盤が』『ゆるく堆積して』『地下水が浅い』といった3つの条件が揃っていて、そこに強い地震が来ると、『液状化』ということが起こる」

砂などの地盤では、粒同士が緩くかみ合い、その間を水が満たして地面を支えています。ところが、地震の揺れによりかみ合いがはずれると、粒が水中を浮遊する不安定な状態に。これが“液状化”です。

金沢市に隣接する内灘町は、元々あった砂丘を造成した“ベッドタウン”として栄えてきました。実は東日本大震災で液状化した千葉県浦安市なども同じ“砂の地盤”だといいます。

■液状化の脅威その3「避難が難しくなる」

そして、液状化で注意が必要なのが「避難が難しくなること」です。

実際に東日本大震災で“液状化”が起きた宮城県亘理町では、“通常10分でたどり着く避難所に45分かかった”という証言もあります。

どういうことなのでしょうか。私たちは液状化を疑似体験できる施設を訪ねました。

砂が敷き詰められたこの装置の上を仁科アナウンサーが歩いて検証しました。通常時は普通に歩くことができますが、“液状化”の状態をつくると、一瞬にして地面が柔らかくなり、足がとられてしまいました。重いものは地面の中に沈み込む一方、普段地中に埋まっているものが浮かび上がることもあります。

ものつくり大学的場やすし客員教授

「下水管自体は重いものでできていますが、中が空洞なので浮力で持ち上がってしまいます」

被災地では地表に飛び出したマンホールをみかけることがありますがこの原理です。

東京電機大学安田進名誉教授

「マンホールが浮き上がって通行できなくなるなど色々なことが起きるわけです。これによって避難をしようと思ったときに、まず自分の車が動けない。さらに歩いていこうと思っても、そこを避けていかないといけないので大変」

■「海沿いだけではない」液状化リスクが高い地域は?

高島彩キャスター

「地震により液状化が起きると避難自体にも大きな支障が出るということで、自分が住んでいる地域や、よく出かける場所が液状化しやすい場所かどうか気になりますよね」

板倉朋希アナウンサー

「それが確認できるのが国土地理院の「重ねるハザードマップ」というサイトです。洪水や土砂災害など様々なハザードマップを選べるのですが、ページの下の「すべての情報から選択」をクリックし、「土地の特徴・成り立ち」という項目を開くと、「液状化の発生傾向図」というのが出てくるのでクリックします。すると地図が表示されます。紫や赤がリスクの高い地域ということなんですけど、見たい地域をクローズアップして見ることもできまして、例えば、9日朝に地震があった千葉県北東部周辺もリスクが高いエリアといえます。また、海沿いだけなく内陸部にも液状化リスクの高い地域があるのが分かります。大きな河川があったりとか、かつては川だったり、沼地だった場所なども含まれます。さらに、能登半島地震で液状化被害が発生した地域を見てみると、やはり発生リスクが高いエリアと重なっているということがわかります」

高島彩キャスター

「「重ねるハザードマップ」は以前番組でもご紹介しましたし、私自身も何度も見ているんですけれども、液状化の項目があるというのは気づかなかったですね」

板倉朋希アナウンサー

「細かく進んでいく必要があります」

高島彩キャスター

「選択して自分で調べていかないと…ということなんですね。そして、柳澤さん、この液状化といいますと、海に近い場所なのかなと思っていましたけれど、それだけではないと」

ジャーナリスト柳澤秀夫氏

「河川の上流の方もありましたけれども、この石川の例でいうと、内灘町の名前ですね。内灘の灘という字は“さんずい”に難ですよね。海という意味合いがあるんですよね。ですから昔はここ一帯が海だったということを暗示して教えてくれてる文字なんですけれども、全国各地、意外といろいろと地名の由来を見ていくとそういう地名がたくさんあるんですよね。必ずしもそこが液状化するリスクが高いというわけではありませんけれども、自分が一体どういう町に住んでいるのかということを考える上で、町の名前を1つきっかけにして、その土地がどういう土地なのか調べてみるということも重要なことになるかもしれませんね」

高島彩キャスター

「自分が住んでいる地域だけではなくて、例えばおじいちゃんおばあちゃんが遠くに住んでいらっしゃったりすると、確認してあげて、教えてあげる、そういうことも必要かもしれませんね」

[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

10 Comments

YouTubeにある動画で歯医者がこんな長く揺れた事ねーぞ!って言ってるのとか見たな😢

🫣 113

🫨

地理的な問題はどうしようもない

島ごと引っ越ししたいよな

隣国も変なのばっかだし

🫨

液状化に関しては昭和期に元々誰も住んでいなかった砂丘や砂浜や田んぼ削ってアスファルト敷いただけの街を作りすぎたんですよ

液状化高リスク地帯に建築許可を出したままでは地震が来る度地盤が歪み何度も家を修理しなくてはいけない被害者を増やすだけです

これは、遠心分離機と同じ原理ではないでしょうか?!

もはや東京ドーム 忘れた

(´・ω・`)

水なんてなくても液状化する

土の粒子が一定のエネルギーを受けたら液体のようにふるまう事を液状化って言うんだよ

なんで土木工学(土質)博士にインタビューせず文系博士にインタビューするんだ?

タワマンなら大丈夫とか言ってるが、エリアが液状化したら住んでいたくなくなるよ。ハザードマップで基本リスクないとこ買わないとね~