電車が走らない!?…電化区間なのに JR磐越西線・会津若松~喜多方間 利用客減少 非電化で運行持続 (24/02/29 18:50)

里が運行される万越対戦の郡山 北方1967年7月に電化され盛大に開通 式が行われまし た一方北方から新潟県の新間は非電荷の ため電車は走れずディーゼル車だけが運行 されてきまし た55年が経った昨年3 月jr東日本は郡山北方間の直通列車を 廃止し会津若松駅で乗り換えるダイヤに 改正しまし たこれにより会津若松から北方間は ディーゼル車だけの運行となり電化区間で ありながら電車が走らない状況が続いてい ます以前は何かが直通があったのでそれを 主に使っておりました直通があった頃から すると少しがっかりという気持ちはあり ます日々利用する方の数がね少ないと なかなかその辺採算の問題もあるでしょう し難しいですよ ねこの区間の1日の利用客は年々減少傾向 にあり2022年度に初めて1500人を 下回りました JRでは電力設備の管理費用などを削減 するためディーゼル車に切り替える非電荷 を進めることで列車の運行を持続させたい 考え です観光の町北方で は北方駅が無人感なってしまうんじゃない かとかその方に悪い方に割い方になんか 我々は考えが行ってしまってまとにかく あの本数は減らさないで今まで通りま走れ していただきたい ともうすぐやってくる春の観光 シーズン電車ではなくても会津里が直通 列車として久しぶりに郡山と北方を結び ます

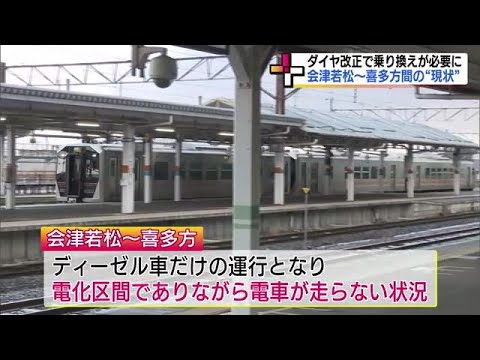

SATONOが運行されるJR磐越西線・福島県の郡山~喜多方間。1967年7月に電化され盛大に開通式が行われた。一方、喜多方から新潟県の新津間は、非電化のため電車は走れずディーゼル車だけが運行されてきた。

55年がたった2022年3月。

JR東日本は郡山~喜多方間の直通列車を廃止し、会津若松駅で乗り換えるダイヤに改正した。これにより、会津若松から喜多方間はディーゼル車だけの運行となり、電化区間でありながら電車が走らない状況が続いている。

乗客は「以前は何本か直通があったので、それを主に使っていました。直通があったころからすると、ちょっとがっかりという気持ちはあります」「日々利用する方が少ないと、採算の問題もあるし難しいですよね」と話す。この区間の一日の利用客は年々減少傾向にあり、2022年度に初めて1500人を下回った。JRでは、電力設備の管理費用などを削減するためディーゼル車に切り替える、「非電化」を進めることで列車の運行を持続させたい考えだ。

観光の街・喜多方では…土産物を扱う甲斐商店の甲斐修一さんは「喜多方駅が無人化になってってしまうじゃないかとか悪いほうに考えてしまって、とにかく本数を減らさないで今まで通り走らせてい欲しい」と話す。

もうすぐやってくる春の観光シーズン。電車ではなくても、「あいづSATONO」が直通列車として久しぶりに郡山と喜多方を結ぶ。

32 Comments

国鉄時代に何で新津迄、電化しなかったんですか?

退化が始まる(電化→非電化)

会津若松〜郡山も一部をディーゼル車にすればよいのにな

首都圏でさえ鉄道会社の思惑優先でめちゃくちゃなダイヤにされてるんだから地方じゃもっとだろ

あのダイア改正という名の改悪少し規制して欲しいわ

もったいない…

烏山線方式は取れないものか

そもそも、文句のつけどころがズレてるんだよ。会津若松で流動が分かれてるし、上野直通の急行がないんだから、電化設備にほとんど意味がない。郡山から直通してくれ、というのならわかるけど、電化の有無はほとんど関係ないですよ。

喜多方まで電化されてるのは

かつて特急が来てた名残でしかない

新幹線開業前は上野から喜多方行きの特急あったんだよね

「乗り換えが必要に」をよく強調するけど、直通廃止のダイヤ改正直前の時点でもう1日1往復程度しか郡山〜喜多方の直通列車は残ってなかったんじゃなかったかな?

特急会津が喜多方まで行っていたのが懐かしい…

線路も折返しが必要だし、需要も多分そんなにないし、系統分離には丁度いいとこなんでしょ。無くなるって言っても元々の本数もそんなにあった訳じゃないし。

需要があれば無くなりませんて。JRの効率化不便化には辟易するけど、この区間はどうも妥当な感じがして。

磐西線も廃れたな

新幹線が開通して上野からの直通がなくなってしまった時点で電化の意味無くなったかな、交流電車は高いしな!今のGVE-400などの新型は電車と変わらない乗り心地とスピード出るからな、子供の頃、急行いいで号上野発郡山経由新潟行きのディーゼルカー乗ったことあるな!もし、直通などほしいなら、JR東海で運行している特急ひだに使っている新型でもいれれがいいのでわ!

直通するならデクモを走らせるしか無いな

はよEV-E導入進めろやー

別に福島に限らず野田線柏駅・江ノ島線藤沢駅・池袋線飯能駅とか東京近郊の駅でもスイッチバックの駅は分割されていっていますよ

非電化化に関してはこの本数で電化設備を抱えること自体が効率悪すぎて仕方ないとしか言えませんよ…交流電車だと最低が2両編成になってしまって単行運転が出来ないから余計に

非電化化するだけやで、何を騒いでいるのやら。

郡山からの直通旅客がいないから、合理的に判断されただけやで。

廃止にならないようにするための経営判断でしょう。

長崎本線みたいに架線ごと撤去されるのか。

地元の方が使わないと廃止になってしまうよ

これは磐越西線の路線の構造が問題なんですよね。

会津若松で向きを変えなくてはならないのでどうしても郡山〜会津若松と会津若松〜新潟で運行形態が分かれてしまいます。これがもし会津若松が小さい駅だったら直通したんでしょうが、利用者が多いので新幹線直結の郡山方面とローカルな喜多方方面と系統を分けるのにもちょうどよく会津鉄道や只見線への乗り換え駅にもなるターミナルになってしまった事も仇にはなってしまったんでしょうね。

同じような事例だと東武野田線は大宮〜船橋を結ぶ路線ですが、こちらも全線走る場合は途中の柏駅でのスイッチバックが必要となっています。柏は利用者も多くJRへの乗り換えも出来る拠点となるターミナル駅であったが為にやはりここも直通は多くなく柏から大宮方面、柏から船橋方面と分断されています。

そういう駅を抱えている路線の宿命でもあるんでしょうね。

要は架線を引っ剥がしたいんでしょう。運転本数が少ないうえに、気動車の性能が向上しているので、営利企業なら当然の経営判断かと。

会津若松駅での進行方向変わる面倒も1つの要因だと思いますし、郡山ー会津若松間を「新在新幹線計画も盛り込んでも良い」と思う。

逆に、新型車両GV-e400形がありますが、ディーゼル車の確保しているのでしょうか?

自社でも可能性はありますが、不足なら他社の譲渡計画もしくは、転属計画する必要もあります。

会津鉄道の会津田島⇔会津高原尾瀬口も。

ぼったくリバティーだけに、電化残しているようなものだし。

衰退国家の末路ですね

人口減少でインフラが維持できなくなる

将来郡山ー会津若松も非電化になる可能性あるからその時復活するかもね

そもそもスイッチバックだから、乗り換えの方が時短になるかもなんだよね。

甲斐商店の社長、自分は普段は列車に乗っているのかな? 車で移動しているんじゃないの? 車の方が格段に便利だもの。

地方なのにそもそも電車乗る人が増えるとは思えないから

減らして正解では・・・?

そもそも公共交通機関単体で黒字化を目指すシステムが間違いって考え方もあるのよね。もちろん利用者数などに応じて常に最適化は進めるべきだけど、鉄道然り路線バス然り、その事業だけで黒字化ってかなりのハードモード。

沿線の市町村とかも含めたトータルでの黒字化を目指して、公共交通機関単体では赤字でもいい。

くらいの考え方で運営しないと、地方路線は採算合わずで切り捨てられ、更に人が減るスパイラルに陥るだけなのよね。

線路全廃でいいでしょう。あるだけもったいない。

非電化区間に戻すのは良いけどまた東日本大震災級の地震があって迂回路として貨物を走らせる必要が出た時に使えるディーゼル機関車があるのだろうか

くだらんこと気にするんだな