【第1部:講演】「新たな感染症に立ち向かうために~新型コロナの教訓を踏まえて~」日本医師会シンポジウム

この度は日本医会シンポジウム新たな感染 症に立ち向かうために新型コロナの教訓を 踏まえてをご視聴いただき誠にありがとう ござい ます2020年1月に新型コロナウイルス 感染症の感染者が日本国内で初めて確認さ れてから早い4年が経ちましたこの間日本 国内では全国の意思をはめとした医療従事 者が昼夜を問わず国民の皆さんの生命と 健康をために努してこられましたその結果 所外国と比較しても人口あたりの死亡者数 を低く抑えるなど世界有数の実績を達成し ていることはあまり知られていません今後 コロナのような新たな感染症がいつ起きる かわからない中でこの度の課題や対策に ついて考え共有していくことが重要です 本日のシンポジウムでは有識者の皆様のご 講演とパネルディスカッションを通じて 新型コロナウイルスの対応を総括し未知の 感染症に対して生かすことができる教訓は あるのか新たな感染症に立ち向かうための 対策は何かなどについて一緒に考えていき たいと思いますでは早速始めてまいります 最初に公益社団法人日本医会松本吉郎会長 によるご挨拶ですご覧 ください日本会会長の松本吉郎です この度は日本司会シンポジウム新たな感染 症に立ち向かうために新型コロナの教訓を 踏まえてをご視聴いただき誠にありがとう ござい ます新型コロナウイルス感染症は世界中に 感染を広げ日本でも3300万円以上が 感染しましたしかし皆さんは所外国に比べ てコロナによる日本の人口あたりの死亡者 数やの地率が低く抑えられていたことをご 存知でしょうかこのことが達成できた要因 としてはもちろん国民の皆さんが高い公衆 衛生意識のもに基本的な感染防止対策を 行ってくださったことが挙げられます しかし意思をはめとした多くの医療獣医者 たちが休日昼夜を問わず感染者の検査や 治療ワクチン摂取などに取り組んだことも 忘れてなりません今回のシンポジウムは これまでの新型コロナの対応を振り返り 正しい情報を知っていただくとともに今後 いつ起きるかわからない新たな感染症に 対しても国民の皆さんと医療従事者が一体 一眼となって対応していくために開催させ ていただきまし たシンポジウムでは新型コロナに対する 日本の対応と今後の課題や欧州3か国の 訪問調査結果を踏まえた日本のコロナ対応 と所外国との比較などについて専門家の 方々にご講演いただいている他日本医会の 若一常人事事より医会のこれまでの

取り組みなどについてもご紹介いたします またシンポジウムの開催にあたり今回初の 試みとして日本司会のLINE公式 アカウントに友達登録いいてる皆さんから 新型コロナウイルス感染症に関する質問を 募集させていただきました非常に多くの 方々からご質問をお寄せいただきました ことに改めて感謝申し上げ ますご質問への回答はパネル ディスカッションの後半に講師の先生方 からご発言いただいておりますので是非 最後までご覧いただければ幸い ですそれではごゆっくりご視聴 ください松本会長ありがとうございました それではここから公演に入らせていただき ます最初に国立国際医療研究センター国際 感染症センター庁でいらっしゃいます大曲 典夫先生に新型コロナウイルス感染症への 日本の対応と今後のパンデミック対策上の 課題と題してご講演をいただきます 2020年に新型コロナウイルス感染症が 国内で確認されてからこれまでの国の対応 を振り返り評価すべき対応と今後教訓とす べき課題の両面についてお話をいただき ますそれでは大曲先生よろしくお願い いたしますえ国立国際医療研究センターの 大曲のりおと申しますえ本日私からはえ 新型コロナウイルス感染症への日本の対応 そして今後のパンデミック対策上の課題と いうことでお話をさせていただきますえ よろしくお願いいたしますまずは1枚の レト原写真からからご紹介をしたいと思い ますえこの患者さんは60代え半ばの方 ですね実はアメリカから来られた方ですえ この方はなぜ日本に来られたかと言います とクルズ線に乗って日本に来られたんです ねいわゆる大門プリンセス号ですでその中 で体調を崩されてま熱があるということで 検査をしてみたところ新型コロナウイルス 感染症であると診断がされた方ですでその 当時の方針でえこの方はですね船から 下ろされて私たちの病院に運ばれてきた 大国不等からうの病院まで運ばれてきたと いう方です最初は高熱ではあったんですが 落ち着いていらっしゃったんですけども 日日に熱が高くなっていって状態が悪く なっていってで34日経ったところでです ね呼吸の状態が非常に悪くなったんですね でこれはその時に撮ったレト原写真です 両方の肺があの真っ白であるということは あの分かりいただけると思いますであの この方非常に重症になられてでえ人口呼吸 も行いましたでもそれでは足りないので いわゆる人工杯と言われるエクモですね これをやることによって3週間頑張ってで

そこでなんとか良くなってきてえ回復され たという方ですえ回復するのりはでも やっぱり3ヶ月かかりましたねま今ではえ 母国のアメリカに戻られてあの元気な元気 に生活をされてるという方でありますま私 は2020年の1月からえ新型コロナ ウイルス省の診療にま関わってきました けれどもまやはりその全く新しい感染症に 退治するというのがま感染症の専門の僕 医者ではありますけどもまく新しい感染症 に接する機会っていうのはそうそうある もんではありませんその1つだったのが この新型コロナウイス感染症でもあります しやはり最も大変だったのはものすごく やっぱり重症化するということなんですね でしかも1番厳しかったのはえ治療法が ないま治療法がまだ開発されてないという 状況でありましたまその中でままさに もがきながらあの治療をしたことをあの 覚えていますまやがては治療法が出てきて そしてえ患者さんが助かるようになって いきそしてワクチンが出てま変異株が出て きていう影響もありますけどもま徐々に 重症度が下がっていてというところになっ てそしてま今を迎えるといったところで ありますただもう皆さん方のご記憶にも もうしっぱいしっかりと刻まれているよう にですねこの病気やはり大変きな影響が ありましたしま社会への影響あるいは皆 さん方の生活への影響って非常にやっぱり 大きかったわけであり ますでその中でま私たち個人個人ではま この感染症に対する色々な思いはあるわけ ですけどもじゃ日本全体としてこの感染症 にどう対応したのかということに関しては 多くの方があのあの方方からご質問を いただいていますでそれに対する答えがま 1つあのこちらにありますこれ何かと言い ますとお東京都の実は資料をお借りしてき ましたで東京都さんは何を使われたかと 言いますとお当時ですねこうしたデータを 共有して公開するというのが世界的にも 流れになりましたそれ実はすごく大事な ことなんですけどもでその中でも有名な ものの1つをのデータを使ってえ2022 年の9月の30日の段階で世界各国の いわゆる感染者のコビッド19の感染者の 状況ですねといったものを示したものなん です各国の状況ですでこれ横軸は何かと 言いますと人口100万人あたりの 積み上げたいわゆる累積って言いますが 亡くなられた方の数なんですねで縦軸は 何かと言いますとその時点での累積の コビッド19新型コロナイス感染症に かかられた方の数なんですそこで見てい

ますそうすると実は日本だったりあるいは 東京だったりどこにあるかと言いますと ちょうどこのグラフの1番左下のところに あるわけですですねつまり亡くなられた方 の数人口あたりの亡くなられた方の数 そもそもの人口あたりのコロナに履かされ た方の数がま非常に低いレベルにある世界 の中でも非常に低いレベルにあるという ことがお分かりいただけると思いますこれ が日本の少なくとも2022年の9月30 日の状況ですまこれに関する各国の評価と してはあの日本というのは非常にあの新型 コロナウイス感染症に対してなんて言うん でしょうねえ的確に対応してきたという 評価をあの受けていますこれは私がそう 勝手に思ってるわけではなくま個人的には 海外の研究者の話海外の行政担当者の話を 聞会がありましたけどもそのように評価を していただいてると思いますただこう できるためにはですねやはり1人1人の 国民方の大いなる協力があってえやっと 日本はここに来てるということをまずは あの強調しておきたいと思い ますただですねまそこでで学んだことは 何かと言いますともう我々みんな覚えて ますこの感染症特に新しい感染症は我々の 生活あるいは健康にものすごく大きな影響 があるま国家の危機であると言えると思い ますですので我々が今回学んだのはこの ようなパンデミックはそもそもの国家の 危機管理としてえ対応する必要があるんだ ということです例えばえ災害ですとかえ 国家レベルでの大きな問題っていうのは 起きますけども感染症の問題っていうのも それに続けられるんだそういうことですそ なぜならばやはり国民の生命健康への脅威 これは大きい非常に大きいみんなが心配し たわけですそして何よりも我々の生活への 影響は極めて大きかったですしそれを社会 全体で見た場合にはですね社会活動の全 全体のその大きな影響があったということ もあの言えると思いますそれともう1つ これ大事なことなんですがみんなにとって 我がごなんですね全ての国民がこの パンデミックに対応する必要があったと いうことですこれは頑張ることも必要です し我慢も必要でありましただからこそ国家 の危機管理として対応する必要があるここ を我々は学んだと思い ますだそこでですねもっと何かできたん じゃないかもっと日本は適切に対応ができ たんじゃないかそういう議論がありますで 私もそういう反省は必要だと思っています 十分だったとはとても思っていませんで その反省をした上でえ次の対策というもの

を立てていく必要がありますま色々と議論 がなされています例えばあの私たちはえ いわゆる新型インフルエンザ対策の特別 措置法というものがありますがそれに 基づいて政府行動計画というものが立て られていて今それをどう変えていくかと いう議論をしていますでその中で多くの 有識者の先生方のご意見の中から見えてき たえ問題点が3つありますそれは1つは 何かと言いますとそもそもの平次の備です ま平治というよりは厳密に言えばえ パンデミックとパンデミックの間の時期 ですねそこで次にどう備をしておくかと いうことが重要なんですがそれがま足り なかったんではないかそして2点目は変化 する状況へのより適切な対応ということを 示しましたつまりこれまでの例えば新型 インフルエンザーの流行に例を見たその パンデミックのそのなんでしょうね我々の 持つイメージっていうのはま感染症が 起こって波がドンと出たら1回大きな波が 出て元に戻っていくということを素朴に 想像していたと思いますでも現実には新型 コロナイス感染症というのは何度も何度も 波を繰り返しましたしその都度ごとに 起こる健康の問題社会的な問題っという ものは変わっていたわけですじゃそこに 適切なタイミングで迅速に対応できたのか という反省は必要だと思います3点目は 情報です情報の扱い情報の利点あるいは 情報の危険性というものはもう本当に今 言われてるところですけどもじゃ正確な 情報発信ができきていたのかあるいは フェックニュースといったものもありまし たけどもそれらへの対応はどうだったのか そもそも情報は共有されて活用されていた のかという観点でのやはり反省は必要だと 思いますじゃその3つの1つ1つもう少し 具体的に見ていこうと思うんですがまずは その備の不足というところでありますまず そもそもがですねえこのように新しい感染 症が起こった時に変異を繰り返して病原体 変異を繰り返して状況がどんどん変わって いくとそういう感染があるんだという想定 はされていなかったと思いますまた検査の 体制ですとか医療の強提供体制ワクチンの 取体制にしてももっと対応ができるような 柔軟性があって強い体制を組んでおくべき だったそういう反省はありますあとよく 言われることなんですが国と都道府県と都 のいわゆる自治体ですね連携であります これは簡単ではありません災害の時も一緒 で非常に難しい面がありますけども同じ ことが感染症の場合も起こった あとはこれらあの我々感染症に関わる人材

ですけどもその人材の不足がまだなかなか 解消されていないというのも問題であり ますもう1つは新しい感染症が出てきた時 に対応する1つの方法は新しい診断薬だっ たりですとかえお薬そしてワクチンを いかに早く使えるようにするかということ でありましたそれが我々の生活を元に戻す ために決定的に重要であるっていうことを 学んだわけですがまそこに対する研究開発 に対する投資と準備は不十分だったんだと 思いますまた政府の行動計画作ってあり ましたがそれをちゃんとみんなが読んで 対応していたのかという問題もあります その上でなんですがその計画に基づいて ちゃんと訓練をしていたのかと実践的な 訓練を積んでいたのかという反省もあり ますもう1つはよく言われてるところの いわゆるデジタル化ですデジタル化を きちんとしておかないと例えば情報を取る ための作業もえ何度も何度も行ったりとえ 繰り返しが行ったりということもあります し共有にも時間がかかりますしそこには人 がかかるので手間もかかりますそれが現場 の人々のを苦しめたんではないかあるいは 対策を送らせたんではないかというそう いう反省もあるわけ ですということで次はちゃんとやろうと いうことで今準備がなされています例えば これは医療体制の1つなんですけどもま 現在あの調整が行われてるものなんですが 今行われてるのはまずはえ左端のところ ですね感染症があ例えば日本な日本に入っ てきて一定広がったという場合には初期の 対応をする必要がありますでその時には 感染症指定医療機関を中心に十分にベッド を確保して対応できるように検査も ちゃんとできるようにということで今準備 がなされていますし今回のコロナのように 一定期間え経つと数ヶ月経つと日本全国に 広がって大流行を起こすということもま あるわけなんですがその時にはですね一般 の医療機関等々も含めてちゃんと患者さん 方に対応できるような医療体を組んで いこうということで今準備がなされてい ますま具体的には一般の医療機関であって も都道府県の知事との相談の中で協定を 結んで特に流行金にはしっかり対応が できるようにということで今え話し合いが 行われていますまこれは都道府県隊で行わ れていますそれ以外にも準備というものは 行われてますいざという時にちゃんと十分 なベッドを確保してほくですとか宿泊療養 のためのお部屋を確保してしてですとか 検査のできる回数ですよねこれもしっかり 確保しておくということをまずは国全体で

数を決めてそしてそれを都道府県ごとに 割り当ててそして各都道府県ごとでいざと いう時にこれらの数値目標がちゃんと 満たされるように大抵満たされるようにと いうことでえ決まりが作られて今実際これ をどうやってえこの目標を達成していくか という議論が各都道府県で行われている そういうところであり ます2番目です変化する状況へのより適切 な対応でありますなぜなのかと1つは やはり波ごとに状況が変わりますもう 大きく変わりますでそれぞれごとに対策の 切り替えですね対策をきつくすることも 必要なんですが軽くしていく場合も必要な 場合がありますまそれを柔軟にやれていた のかタイムリーにやれていたのかと言い ますとここは反省が必要と思いますでその ための前提としては情報収集をしっかり やって分析をするその上でえ判断はすべき ところはしてちゃんと実行していくという ことをタイムリにやらなければいけないん ですがこの流れが整備されていなかったと いうこともあると思いますそれともう1つ は対策を切り替えるというのは迅速にやる 必要があるわけなんですけどもこれを ちゃんと行っていくには国民の皆さん方の ご理解を得るあご納得を得るというそう いうプロセスが非常に必要ですこれ一定 時間がかかるのは事実なんですけどもそれ がなるだけ円滑に行くような仕組みという ものが考えられていたのかというと決して そうではなかったと思います もう1つは感染の拡大防止は非常に重要 ですただこれだけ長期化する中で社会経済 活動をどう維持していくのかということが 非常に問題であるということが分かってき ましたただこの両者は一部利行するところ がありますでそのバランスをどう取って いくのかまそれに関してこれまでの行動 計画には記載がありませんでしたこういう 課題があるわけですま柔軟な対応とま 申し上げましたけども例えば今回学んだの はま多数の重賞患者さんが同に発生すると いうことがあるわけですまその時には集中 治療室を中心としてこうした重症の患者 さんを一気に受け受け入れられるような 体制を例えば医療体制が作る必要があり ますそれを短期間で行う必要があります それだけではなくて長期化するという問題 もあるわけなんですが長期化した場合には 医療が長期間え感染症のを抱えながらも ですねちゃんと回るような体制作りという ことも重要になってきますし一般の医療 ですよねこれもちゃんと回るようにして いく必要もありますしもうここまで来ると

感染の影響は介護あもうちょっと広く言え ば福祉の場に全体に広がっていきますそこ がちゃんと動くような対応をしていくと いうことも必要なわけですでそのために 持ち資源を分配していくということも必要 ですまこうした仕組みを作っていくという ことが今後は需要であろうと思い ます3番目の点ですね情報発信と共有のま 課題というところでありますまそもそもが ですねえ国民の方々に対する報発信 あるいは共有の方法これがなかなか事前に 十分に準備されてまいなかったと思います あともう1つこれすごく大事なことなん ですが我々専門家はですねえの何度も何度 も何度も非常にあの強いご批判をいただき ました単的に言えば僕もよく言われました があなた専門家なのになんで分からないん ですかて言われますで非常に辛いお言葉な んですがこれある程度仕方がない面があり ますそれはなぜかと言えば新しい感染症だ からです我々にも情報がありません もちろん我々はその中でも国有的早くに 情報を得て分析をしてあるいはそれを研究 開発に生かして対策に生かしていくわけな んですが本当に事実が分からないところで はある程度その不十分な事実であっても それでも決断をしていく必要があります それはもう仕方がないと思ってますがただ それをやっぱり国民の側からすれば説明を 受けていないとなかなか納得できないと いう面はあったと思いますだからこちらを 理解していくための努力というものが必要 だと思ってますもう1つは差別偏見の問題 です感染された方もそうですしそのご家族 関係される方々感染症に関わってあの 関わって働く全ての方々ですねま医療従事 者に対しての声に関してあの大変同上して いただいたわけであの感謝申し上げますが 現実にこの差別偏見にさらされたのは何も 医療従事者だけではありません他の多くの 方々もそうですで他の国々の状況すると そういうことは本当に聞かないですね驚く ほど聞かないでなぜ日本っという国では こういうことが起こるのかということは 私自身も非常に深い問題識は持っています しこれは変えていく必要があると思います あとは情報の問題ですこれ情報をどう使う のかっていうのは非常に難しい問題です ただこれはあの使い方を間違えるとひどい ことになりますま今回も奥のわり偽の情報 あるいは間違った情報場合によって意図的 に流されたちょっとおかしな情報という ものが流れていきましたでそれがSNS 通りで増幅されていたということですでま 例えばいろんなそのコミュニケーションの

研究結果ありますけども意外とですね人間 の行動に影響を及ぼすのは非常に近しい 方々のご意見だったりとかSNSをじ通じ て自分の親しい方から得たご意見だったり とかってことがかなりあるんだそう ですテレビで喋ってる専門家の意見よりは 自分の身近な方々の生のご意見の方が経験 にに基づくなんて言うんでしょうね納得感 というか説得力があるのでそっちを聞くと いうことは現実にあるんであるんだあるん だそうですでもそれは裏腹でいい面悪い面 ありますその情報が間違っていればそうし た情報はどんどん増幅されて流れていく わけですよね人によってはあの適切不適切 な行動につがっていくということも十分 起こりわけですこれやっぱり何とかしない といけないと思いますまそうしたことの 重要性を示す研究ということで1つご紹介 をしたいと思いますこれは日本の先生方の 研究なんですでこれは何かと言いますとあ 日本では感染の流行の時にですね人々の 行動が変化しましたえま要は出かけていか なくなったということが起こったわけです 日本においてはそれは顕著でありましたね でそこででも結論として示されたのはじゃ それはなぜ起こったのかって話なんです けどもこの論文で示されていたのはまこの 知見はcovid19の蔓延を封じ込める ために重要だったのは法的拘束力のある 強力な措置ではなくて人々との行動変異を 促す適切な情報の提供であったことを示唆 しているという風に書かれてます日本では 人々の行動を縛る強い法律というのはあり ません多くは勧告ですこういう時は出かけ ないようにしましょうって言ったものは 行政がそうした勧告あいはお願いをする わけですただそれにちゃんとそれを聞いて 動くかどうかえ人々のやっぱり意思による わけなんですけどもまそういう意思を持っ て動かれる方が多かったってことなんです ねでそ実はすごいことだと思います ちゃんとコミュニケーションがうまくいけ ば人々の行動は適切な方に変わるんだと いうことなんですねまそういう意味で適切 な情報を判断していただくための適切な 情報いかに伝えるのかあるいはそうした 情報あるいはえ行政の決断等々に含めて どう納得していただくのかあるいは 振り返ってそのためのコミュニケーション をどうするのかということはこれも極めて 重要だと思います国の感染対策そのものが 成功するかどうかの1番重要なポイントで はないかとそれほどに私は思っております 最後になんですけどもじゃあ国は何をし てるのかというところなんですが1つはま

式命令系統を整理するということで政府 機関は改正をされあのいわゆるされてます でそれだけではなくてえその政府が適切な 判断をするためにはそして実行するには ちゃんと情報が必要である科学的知見が 必要であるということになりまして国立 健康機器管理研究機構というものができる ことになりましたこれは法律を改正しで 作られたものです内閣に機管理のための等 活動ができますそして厚生労働省にはえ 感染症対策部というものができますがえ そちらに質の高い科学的な知見を提供する そういう組織としてこれは作られます具体 的な仕事としては情報分析ですねそして 研究や危機の対応実際に人々専門家を送っ て対応するそしてそのに比するための人材 を育てる国際協力はすごく大事です感染 対策はこれも推進するそしてそもそもの 友次の時の医療提供これらを一体的包括的 に行う組織を作るんだということで今準備 が進んでいるところでありますもうすでに いことは動き始めているということをま これを例としてお示しをしたいと思います 私からの話は以上でございますお時間 いただきましてありがとうございまし た大曲先生ありがとうございましたえ 私たちがあのコロナ禍が少し開けたのかな とほっとしているとにやはりその医療関係 者や国の皆さんは次に進めるべく準備をし てくださっているのだということがとても 伝わってきました続いての講演に移りたい と思います日本医会総合政策研究機構主席 研究員でいらっしゃいます森井第一先生に 日本の新型コロナ対応とA毒ふとの比較と 題してご講演いただきます日本は所外国と 比べても新型コロナでの人口あたりの亡数 を低く抑えることができました森井先生は イギリスドイツフランスに渡りコロナの 対応それぞれ視察されたそうでその経験を 踏まえて所外国と比較した際の日本国内で の評価すべき対応についてお話しいただき ますそれでは森井先生よろしくお願い いたしますえ日本市会総合政策研究機構の 森井と申しますえ私の方からはですね えっと去年のえ5月と6月にえイギリス ドイツフランスにま行ってえ状況を見てき ましたのでその話を差し上げたいと思い ますえっとここに書かれているま5コメな 先生方ばかりですけどこの先生方と下に 書かれております23の医療機関あるいは 政府関係者等々にえヒアリングを行ってき ましたでえっとまコロナということで外教 を少しおさいしておくとえ先ほど来えから 説明がありますように日本は人口あたりの 死亡者数はかなり少ないですねでえっとま

逆に言えばえヨーロッパの各国はですね かなり多くの人はなくなっていますでえ これもあの議論の前提になるのであのお 話ししますがあまそれぞれの医療機関あ国 のですねその医療機関を持っているその 体力基本的な体力ですねで日本は人口 当たりの病所数が非常に多い国ですでえ その一方でえ医療人材の数人口あたりの 医療人材の数は他の国に比べてまかなり 少ないですねで特にえま特に医者の数が 少ないですでえっとヨーロッパ諸国の方が ま多い特にドイツは多いですねで全体とし て見てえっとその医療の足腰が非常に弱い のが実はイギリスなんですねでそういった ところでまどういったことが起こったかと いうことなんですけどそのまイギリスま 我々見てきたのはイギリスと言っても イングランドなのでイングランドの話にま 限定してえお話ししますけれどもえっと イギリスのえ医療提供体制というのはGP と呼ばれるまいわゆる登録性のある書付け 制度それプラスアキュートトラストと呼ば れてる日本でいうところの病院ですねこの 日本柱ですでえコロナはですねどこで見て いたかというと基本的にアキュート トラストなんですねで別の言い方をすると GPかり付け位ではコロナの心療は ほとんど行われていませんコロナ以外の 患者もですねほとんどリモート診療に 置き換わったんですね実際に患者さんが 診療書を訪れるということはほとんどなく なりましたそういった撃的な違いがあり ますそれとイギリスはですねGPの先生 たちが医療以外の仕事をも実は結構して いるものでえまそれなりに忙しいんですね でなのでえっと例えばワクチン摂取とか それから検査であるとかこういったものを 医療というサービスから切り離してえ医療 を人材ではないえ普通のですねえ意思だけ に限らずえ医療の免許を持っていない人 看護師とか介護士とかそういうのを持って いない人の仕事とまして対応しましたで えっとイギリスのの医者さん実はフランス のお医者さんも同じなんですけど病院にお 務めの先生方に聞くとですね え2020年の3月のある数日の間に バタバタバタとコロナが始まったとこう 言うんですねでえじわは始まったわけじゃ ないですないんですねでそこはポイントで でというのはですね2020年の3月 あるいは4月という第1波と呼ばれている ものはその後の波に比べればですね ヨーロッパもそれから日本も比較的小さな 波に見えるわけですにも関わらずそっ から最初の患者が病院に訪れてからあ救急

外来がコロナの患者で溢れ返るまでに数日 とかからなかったとまこういう風に証言 するわけですでそれをどのように説明する のかっていうことなんですけどそれはです ねあっという間にコップが溢れてしまった のはそれはコップが小さかったからですで 要するにそれぞれの国フランスもイギリス も医療提供体制もちろんあるんだけれども 先ほど申し上げたようにイギリスは若干 その足腰が弱いとしても日本よりは医者 さんの数は多いわけですでそういった国で 溢れるでなぜそれが起こるのかということ なんですけどこれはえ少し語弊のある言い 方になりますが危機対応としてコロナに 向かったからですでえっとイギリスはです ねえここに書かれているようにまあの ジョイントエマージェンシーサービス インターオペラビリティえプログラムと こういうものがありますけどいわゆる ブルーライトサービスて言われているえ その救急者であるとか消防であるとか あるいは警察であるとかそういったえ公共 機関が乗員としてえ何か危機に当たると いうことがアラートレベルでどのレベル までジョイントするのかということは あらかじめ決められていますでこれはま 古くはですねえ核戦争を想定してしたよう なまプログラムだったわけですがえ 2000年代以降は主にはですね テロリズムに対する対応として行われてき ましたでこのスキームを使ってたんですで このスキームを使ってこのスキームの元で 招集されるコブラミーティングという ミーティングが2020年の2月にま招集 されてでそこにま首相が入るのは3月に 入ってからなんですけどまこういった形で やったで えっと実際にもっとはっきりとこの スキームを使うというようになったのは第 一波5の2020年5月からですねえ コビッドの脅威レベルというもを設定して でえ対応するということになりましたで そうするとですねGPでは対応できないっ て話になるわけです緊急時の対応として やればやるほど大きな病院で見ましょうと いうことになってでえそこに患者が殺する とまいうことになったということですねで これはえGP診療書の診療がどれぐらい 下がったのかということま見ています けれども2020年の4月5月あ3月4月 ですねにえガクンと減っているで中でも ですねえ その実際に患者を 見るその対面診療ですね対面診療がま特に 減っているでえテレフォンが多少増えてる

んですけれどもその対面診療が減った分 全部をおえ取り戻すまでには至っていない とで実はですね日本も似た状況が起こって いました日本もですね診療所の診療実績を 見てみますと日本全体で見ると4月5月と いうのは約20%弱ぐらいえ診療実績は 減ってますなのでコロナはですねえっと 診療症あるいは病院の医療一迫が起こった という側面ももちろん一部にあるわけです が全体として見れば患者の押し寄せる場所 と押し寄せなくなった場所がま両極端に出 たというのがあの正しい掴み方だろうと いう風に思いますでこれはですねえっと 人口あたりのコロナの死亡者数を第1波 そして第2波ですねについてえ見た資料 ですでイギリスとフランスを並べています でどちらもですね第1波も第2波もかなり 多くの人が亡くなっていますでえところが ですねえフランスのお医者さんたちに聞く と医療現場が混乱したのは第一派だけだと いうわけです患者さんはなくなってるん です患者さんはなくなってるんだけど医療 現場の混乱が起こったのは第一波までで第 一波はなんとフランスはですね8割の病床 がコロナに占有されるという事態が起こっ ていますでARSというそのえ日本でいう ところの法構成局のようなところがえ それぞれの医療機関に対してえ2割は通常 診療を保つようにというま命令を出してい ますのでそれ以上はまコロナに避けなかっ たというところで面一杯コロナに病床転換 されていますでえそれが起こったのは第一 波だけなんですねところがイギリスはです ね第2波においても50%の病床があ コロナにえ転用されていますまこういった 形で えその影響の出た期間というのが両国で実 は違ってい ますでえ次ドイツのお話ですけれども ドイツはですねえコロナかのコロナの診療 ですね大半をお診療書でえ引き受けました でここにですね横のAにがあると思うん ですけどそこに19と20という数字が 見えると思うんですがでえこうプラクシス と書いてるのはあの診療書ま英語で言うと プラクティスの意味ですけど診療書って いう意味ですねでえっとクランケンハウス という風に書いていますがこれがあの病院 ですねだから1/0だけがま病院に行った とまこういうことになっていますでえの 19これまプラセンアイスシツバイルて いう風に言いますけどシツバルというのは 防御兵器という意味なんですねワイルって ま英語のスペリングと同じように考えれば これウォール壁なんですよ壁で何の防御引

か要するに病院の病床機能を守るために 診療書が防御壁となって機能したとこう いう意味なんですなのでええプラセン アイルスシつるという風に言ってますで そのことによって病院に継承者が使せる ことはなかったとこれはイギリスと大きな 違いですでえ実際にですねまとはいえ多く の患者さんがあドイツでも亡くなっている わけなので病院にいった患者さんもちろん いるわけですが最もひどい時で大体ICU の13ぐらいコロナに取られたとでこの裏 の意味はは一般病床はコロナでそこまで 占有されてないということなんですなので ICUだけがこれぐらいのまあコロナの 影響を受けたとでえ実際にその病院に患者 さんを送る側の家庭医協会の先生たちに 聞いてもいざ入院させたい時に病院側が それを受け取れないということはなかった という風に証言していますなのでえそう いう意味ではですね病床機能がきちんと 守られたとでそのおかげでコロナの最も 大変な時期にあってもですね隣国フランス あるいはイタリアオランダといったところ から重賞者を引き受けるということを ドイツはやっていますでそのことによって え一般診療への影響が非常に限定的ですで 一般診療への影響という意味ではですね イギリスはえ第2波においても50%の 病床があコロナに転用されるということを 先ほど申し上げましたけれどもそのおかげ で例えば5650人のイングランドで現在 750万人の入院待機患者が出るという 時代になっていますこれバックログという に言います要するに積み残しということ ですねなのでコロナ自体はもう大きな問題 にはならなくなったように見えるんですが その時の行為省ですね未だイギリスはま 抱えてるとこういう状況だろうという風に 思い ますで次フランスのお話なんですが クランスはですね実はえ第一派とそれ以降 で対応を大きく変えていますで第一波の 対応はえイギリスと同じような対応ですね 要するにえ病院で患者を受けるとでなぜ そうなったかでフランスは医療的な緊急 事態が起こった時の行動計画としてプラン ブランていうものがありますでブランは白 なのでまホワイトプランって意味ですけど このプランブランはですね病院の行動を 基本的に想定しているんですねなので診療 書がどう動くかとかあるいはかかり付は どう動くかとか一般位と呼ばれてるまメ サンジェナという一般位と呼ばれてる人 たちがどう動くかということはここには 書かれていないわけですでえまそういう

プランブランの元で政府は何と言ったか 最初の2020年の3月の時点でなんと 言ったかなれパシェメサンタンアレル キャンてったでなれパシェメサタンなので あなたのであなたのかり付けですねメさん とやった関り付けには行かないでくださ いって言ったでアレルキャンズ15番と いうのはサミューと呼ばれるえフランスの 救急者を呼ぶ番号ですで救急者に救急者を 呼べとあなたの関り付けには行かないで 救急者呼んでくれとこういう風に言った わけですでそうしたらですねあっという間 にパンクしたわけですまこういうことが あったでえこの今画面に出ている女性の方 はこれはですねフランスの大曲先生とも 言うべき人でえあの感染症のなお医者さん ですでえっとドクターカリンラコムって いう人ですねでこの方が2020年の6月 にですねフランス国会の校長会に呼ばれて 証言していますでここにまあのシリアユの ルセクズこの危機から学ぶべきことがあれ ばという風にこう書いてるわけですがそれ はいわゆる総合位ですねメさん自販とここ に書いてますけど総合位がシステムの中心 に据えられていなかったことだとでこれは 不安によって引き起こされたものなんだと こういう風に言してるんですで実際にこの ナパシボメさんとたアレルキャンズ15番 に電話しなさいとこう政府が言ったのは ですね四月の半ばには政府はこれを撤回し ていますで撤回したのはですねこれは いわゆる一般位の先生たちが声をあげた からです一般位の先生たちがこのままでは フランスの医療提供体制は持たないで コロナでも自分たち一般位ができることが あるのででそれを引き受け引き受けるよう にしないと全体として混乱が続くばかりだ となのでフランスは第1波では8割の病床 がコロナに転用される事態になりましたが 第2配向は感染は感流行は続いていたとし てもまその影響はあ医療現場においては 起こらなかったということなんですねで ここで考察を少し考えたいんですけど1つ 目はですねコロナの医療っていうものを 一括りにしないということですでえっと コロナだというだけで大きな病院で見られ ないっていう対応を取っていたらですね どれだけ えその資源を確保しようとしても必ず枯渇 しますで例えばということでまいろんな ブレブレイクダウンの仕方が色々あると 思いますが例えばえその発熱診療ですね あるいはその検査であるとか重症判定で あるとかそっからの工事搬送そしてコロナ は最初継承だったとしても後々重症化する

ことがあり得るのでえその場合の重賞化し ないかなというモニタリングですねそして 中小と中東小のえ入院それからえ重賞者の 入院こういった形でブレイキングダウンし てですねどこの機能を誰が担うのかという ことを分けて考える必要があるということ だろうと思うんですねで例えばかりいと いうものがあ担える場所があるとしたら私 はこのステップの分け方だと例えば ステップ1からステップ3だろうと思うん ですねで実際ドイツは90は確り付け位 あるいは会議用意で見たんですなのでえま そういうことをまやらないといけないで もう1つ考えたいことは危機対応の パラドクスということですで大曲先生は 強調されたようにえ危機対応をこれから 感染症危機を含めて考えるっていうことは とても重要なことですでとても重要なこと だけれどもそこには実は落とし穴があるで それはですねその危機の統制をですね特に 中央統制を取れば取るほどそれに対応する 医療機関の数というのが減るんじゃないか ということなんですここはですねこういう 関係があるじゃないかということですねで この2つは実はあの相関関係にあるとで 例えばイギリスではですねえまGPは非常 に暇になってで病院だけが混乱するという ことが起こりましたでドイツは9/0なの それは起こらなかったでフランスは第一波 ではそれが起こったでところが第2配向は 日本型のフリーアクセスにしてどこに行っ てもいいよ従来あったメさんコッたんと いう関り制度すら放棄してどこに行っても いいという形をフランスは取ったわけです でこれがどうして重要なのかこれはここに 出したのはですねえ厚労省が出している 診療の手引き感染あの新型コロナウイルス の感染症の診療の手引きで第2範すなわち 2020年の5月に出たものですで第1波 の重小度の分類をしていますそうすると ですね確かに5%の患者が重賞化するで 5%の患者が化するような怖い感染症って 我々ほとんど見たことないわけですで ほとんど見たことないので怖いのは事実な んですだけれどもみんながみんな重症化 するわけではないということも医療提供 体制特に有限な資源の中でそれを考えると いう上では非常に重要な事実です5%見る ことも真実だし80%見ることも真実な わけですねでえっと結合ですけどえ イギリスのjipやフランスのプラン ブランに基づいた聞き対応としてのコロナ のま対応が行われたわけですがこれはです ねイギリスや大一般のフランスにおいては ですねえ患者が診療書に全く来ない病院

だけがまあ大変なことになるという事態を 生むことになりましたそしてもう1つの 特徴はえっと係り位を登録性のある制度と して整備していないドイツ今日はこの話 あまりしませんでしたがそのドイツではえ カルチャーとして信頼関係に基づくま ハウサルツとと言われる実質的係り系です ねこれがコロナ診療のほとんど受け止めた わけですでそのことによって病院を守る 防御壁シバルとして機能したとそしてえ 進行感染症の医療というものをですね 例えばコロナというものであっても一括り にしてえ対応するということをま考える べきではないそれはえ医療提供資源という のが非常に有限だからですでそれぞれのま 医療の内容に即した提供体制ということを 細かくブレイキングダウンして考えていく 必要があるだろうそしてえ機た危機対応 国家が統制する危機対応とのは非常に重要 なんだけれども実はその反対の側面として のパラドックスがあるということには十分 な注意が必要だろうという風に思ってい ます以上 です森先生ありがとうございましたえこの 中の医療提供体制や係り意の役割などが国 によってこんなにも違っていたのかと驚く とともにま今後私たちが考える種が たくさんあるお話をいただききましたえで は公演パート最後のプログラムとなります 日本医会常人理事のかやサ先生より新型 コロナに対する取り組みと今後に備えた医 会の対策の遠大でご講演いただきますナの 4年間の意思会としての対応を振り返って いただきつつ今後予想される振興感染症に 向けて日本医会として進めている対策に ついてもお話しいただきますでは蒲一先生 よろしくお願いいたします 日本司会常人理事か哲と申します今日は 2020年の1月からえコロナに対応する してまいりました日本市会の動きについて そしてえこれからあ起こる可能性のある 新たな感染症が我が国に入ってきた時に どういう風な対応をしていく必要があるの かということについてお話を申し上げたい と思い ます2020年の初めに我が国で初めて 新型コロナウイルス感染省の患者さんが 診断されましたそして えあの2月の5日の日にえ感染者が乗って いる可能性のある豪華客えダイヤモンド プリンセス号が横浜港に入行しました そしてえその後連日 え 乗客主に乗客の方ですが乗客とそれから 乗員の方の感染があ分かってそしてえ救急

者によってえ多くの患者さんが全国の病院 に搬送されまし たで後から振り返ってみますとえこの合格 客線の感染者は横浜校に入行する以前の 色々なあ行事等によって感染が拡大して おり我が国が感染の制御に参画してからは 幸いにえほとんど感染の拡大は見られ なかったということが分かっています しかし一方でえ毎日え救急車があその船に 横づけされる画像が全国に広められたので 非常に多くの国民の皆さんに不安が募った ということがありますえ日本会ではえ 東日本大震災の時の経験から災害時にえ 医療チームをいかに必要に応じて迅速に 派遣するかという取り組みをしてきました 災害が発生した直後に対応するDMという 仕組みそしてその後比較的長期間にわり 地域でえ医療提供を担うJMという仕組み があります現状ではその他にも色々な特殊 的特殊の役割を担ういくつものチームが今 作られていてそれらがうまく連携して対応 するということが必要ですがダイヤモンド プリンセス号の対応の時に特にえま役割を になったジマットについてちょっと触れて おきますでジェマットというのは都道府県 医会が意思を中心にえ医療従事者でチーム を作ってそのを必要なところに派遣をする わけです元々は災害のあの対応が主な役割 でしたしかし今回のこのコロナに対しては え感染症に対しての対応というのが非常に あの求められたわけですでジェーマットの 人たちは あのなかなかその感染症対応をしっかり身 につけた上でジェーマとの活動に参画して いるわけではないので急遽感染省の専門家 に色々なあのご教授を賜り対応していたと いうことがあり ますでえ今回の今年の1月1日からのノト 半島地震に対してもDマット災害の1番の 主力チームそしてその後引き継ぐジェ マットというのがえあの活躍をしています けれどもこれまでの経験を生かして え現在の役割を担っているということが 言えると思います2月の10日は初めて 日本医会が先見ジェマットというのを船に 派遣をした日ですそして船が横浜校を離れ たのが2月の20日ですのでそれまでの 期間が非常に連日に渡り厳しい状況で対応 してき来たということを振り返ることが できますであのダイヤモンドプリンセスで のジェーマットの役割というのがそこに 書いてありましてそしてえ今度は covid19そのコロナウイルス感染症 の全体においてJマットがどれだけえ派遣 されたかというのを整理しています1番

右側に合計が書いてありますけれども医師 として8万5人以上の医師が延べで参加し そしてその他司会医師薬剤師看護師看護職 そしてえその他と書いてありますが色々な 医療関係職種の方がそれぞれの能力を 生かしてチームを組んでえ役割を担って いただきましたで合計として24万え 1174名がジェマットとしての活動をし ていただいたということになります でえこれがあの自系列でのジェマットの 活動の実績でありますけれどもえ青の ところが非常に多く見えますがこれは宿泊 施設にジェーマットのチームが出向いて 宿泊施設に収容されている患者さんの対応 にあたったというのがま1番数としては 多かったわけですワクチンの摂取にも非常 にあの大きな役割を担いましたしそれから 発熱外来診療体制の維持拡充に向けた 取り組みということでえ地域においてえ 発熱 外来 を実施しているまえ自治体あるいはあの 意思会がたくさんありましたけれどもそこ での役割を担うことやえワクチンの摂取に も非常に大きな役割を担いました でえこのみんなで安心マクというのを日本 司会はえ全国の医療機関が利用できるよう にこれを用意しましたがえコロナの感染が 拡大するとえ多くの国民の皆さんは医療 機関に出向くとえ感染 が拡大してしまうのではないかあるいは 自身がそれまで健康だったのにえ感染して しまうのではないかという非常に不安を 持たれたわけですでそれに対して医療機関 がしっかり対応してえ受信されて も感染の危険がないという対応して しっかりやっていますよというマークが このみんなで安心マークでみんなでという 意味はあ当然受信された患者さんのご協力 がなければえうまくいきませんののでご 理解とご協力をいただいてみんなで安心を 実現しようという 強いま意向が示されていたものであります また後でたくさん出てきますけれども やはり新型コロナウイルスの感染症に対応 できる人材を育成するということが非常に 大きな意会の役割になりました先ほども 触れましたがワクチンの摂取にえ全力で 取り組みましてでこれはあの医師だけで なく看護師さはもちろんですしその他色々 な医療関係職種がえ全力で取り組んで いただいた結果そこに赤で書いてあります が1日100万摂取を実施するという当時 の総理のま強い意向が示されたあでこれ まで1日に100万摂取なんていうのはえ

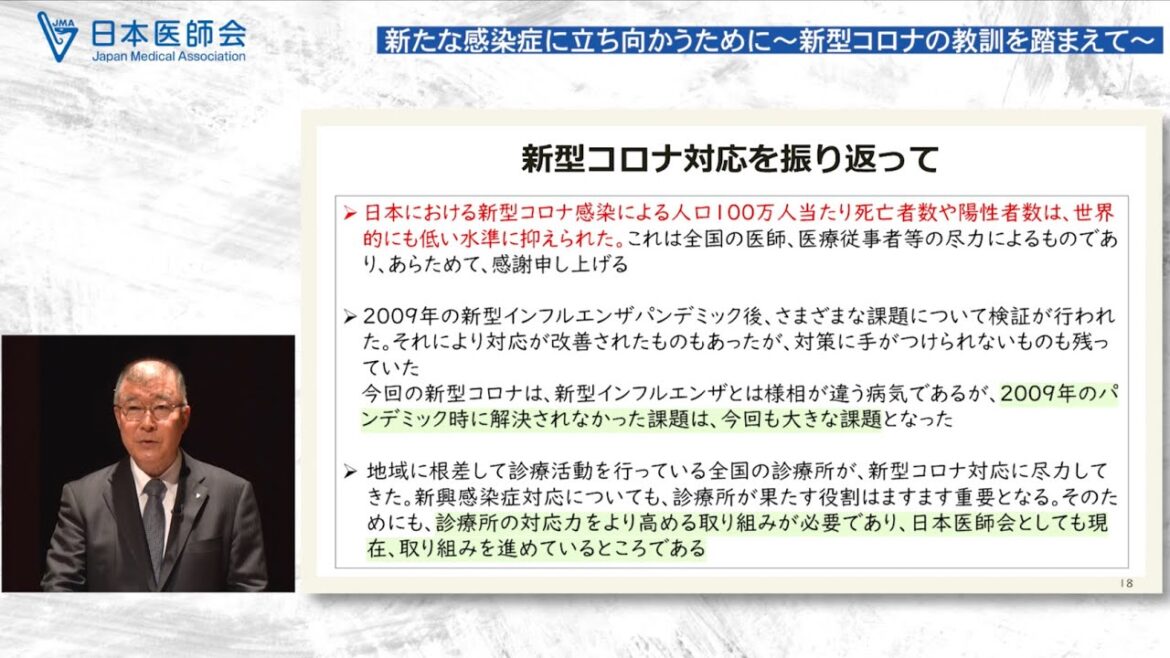

経験がなかったわけですがえそれを 100万を超えてえ1番多い時は1日 170万摂取をあの実現することができた わけですそしてコロナ医療と通常医療の 両立の件はあ大曲先生また森井先生のお話 の中にも重要性がすでに指摘されています けれども元々色々な病気があって医療機関 にかからなければならない人がたくさん おられる中でコロナの感染拡大によって 医療機関をできないという事体は非常に 大きな不安につながるわけでそれをどう いう風にそのコロナ以外の患者さんもまた コロナの患者さんもなんとか対応できると いうことを実現するというのは実は大変 難しいことでありましたが全力でそれに 取り組んできたわけですで石会はあの地域 の行政ともちろん日本石会の場合はあの国 との間でしっかり連携を図りながら全力で 取り組んでまいりましたこの振り返りは 先ほどの2人の先生のお話の中にもあり ますように幸いに我が国においては人口 あたりのお亡くなりになった方もまた感染 された方の数もえ比較的少ない状態で維持 できているということがあり ますそれでえここからの話はあ今後え コロナとはまた別に新たな感染が我が国に 入ってきて感染症が入ってきてそれが 広がった場合にではどういう対応が必要な のかということについて触れたいと思い ます2009年に え新型インフルエンザがあの我が国に入っ てきてでこの時もどういう風になるのかと いうことを非常にに心配しましたで新型 インフルエンザの対応をどういう風にし たらよい良かったのかあ反省点はどうかと いうことが盛に議論されてえ色々なまとめ が出されたのですがえそのことが2020 年からのコロナの感染で振り返ってみます と反省が十分改善されていなかったんでは ないかという指摘がありましたでこのこと に対してえま色々あの課題はたくさんある わけですけれどもえやはりしっかり法律で え措置をしてそしてえ改善が確実なものに なるように手当てをしておくということが 大事なんだという反省からあ国は今回ええ ま医療法などの必要な法律を改正して そして対応していますでこれがあのまた 今後ちゃんと役に立つものかどうかという ことはとてもあのしっかり検証して問題が あれば直していかなければなりませんが 法律の改正がすでにしっかり行われている ということはあ注目しなければならないと 思います新たな感染症があの我が国に入っ てきてえそれが診断された場合にここが 非常に大事ですでえ新規の感染症というの

ははどのような性質を持ってどういう風に 広がるのかがまだ分からないというもので ある可能性が高いのでそこでいかにまずは あの封じ込めるかという取り組みが必要に なりますもういっぺんにパーっと広がって しまった場合にはとても封じ込めはでき ませんけれどもまずはあの感染の確認が できた段階でえ周りに広げないようにと いう努力はこれは決して無駄ではなくて 是非やるべきことですでその時に対応す べき中心となる医療機関はどこなのかこれ は感染症指定医療機関と言ってえ感染症に 対応する能力の高いところがまず担うべき だと思いますそしてそこであの新たな感染 症に対する知見をしっかり確認してそして 今後の対策に生かしていくこの最初の時期 が極めて大事ですでそれをま長く見てえ3 ヶ月え厚生労働大臣が感染症が発生しまし たよ新たな感染症が発生しましたという 宣言をしてから3ヶ月までの間にしっかり 対応していくということが必要になります でその間に色々な情報を参向になるべく 多くの医療機関が対応できるような準備を しっかり整えていくということが必要です え残りの時間で少し診療所の役割について 触れますが国民の皆さんからのご不満とし てですね えある医療機関はうちはコロナを見ません ということを宣言していてちっとも対応し てくれない医療機関があったんだという ことがあってでそれはあの国民としては 非常にえ困ったことで不安が募るというご 指摘をいただきましてその通りだと思い ますしかしえ医療機関全てまこれは病院 病院は公的な医療機関もあるし民間の医療 機関もあるしまたあの診療所がありますが えそれらが あの最初からみんな対応できるわけでは 決してないわけですしかし一方で受信され た患者さんがあコロナについて言えば全く コロナだとは分からないにも関わらず そして症状もなくて別の目的で医療機関を 受信された方がえ実はコロナだったという ことがあってそれがその医療機関の中で 広がってえスタッフやあるいは別の患者 さんに移ってしまうという事例はあの たくさんありますのでですから現実には うちはコロナは対応しないという風に仮に 宣言したとしてもえコロナあるいは基本的 な感対策ができなければなかなか医療機関 としての役割は担えないということもこれ は厳しい現実であるわけですでその辺りを しっかりあのえ考えていくとですね今後 新たな感染症が発生しそしてある程度その 感染症の性質やあるいは病体が分かってき

た段階ではえ発熱の外来とか自宅療養者へ の医療のの担い手としてより多くの医療 機関があそのために働かなければならない またワクチンの摂取などには積極的に 取り組む必要があるしえ重症でえ自分の ところではあの十分対応できないけれども 重症な患者さんをいかに適切に早くその 治療可能な医療機関に結びつけるかという ことも非常に大事になってくるわけです この辺りのところはええそこの2つ目のポ に書いてありますけれどもえ感染の発生 状況あるいは同行の把握というようなこと がま極めて重要になってくるわけですでえ この課題のところの2番目の矢に書きまし たけれどもえ現状においては非常に狭い スペースでそして同線も1本しかあの確保 できなくてえ確のスペースなどがあ用意 できないという医療機関がまだまだあり ますしかし今後はえ新たに医療機関特に 診療所を解説する場合には可能な限り なるべく う広いスペースを確保してそして少なく とも同線は複数取れるようにしそして隔離 のスペースや必要に応じた検査のスペース が取れるようにという努力は今後しっかり やっていかなければいけないまたそれが できるような国の支援ということも考えて いかなければならないと思いますえ関係 機関としっかり連携を取っていく必要が ありますがえ診療所においてですねえ しっかり感染の対応ができる意思をえの 研修を日本司会はしっかりやらなければ ならないと思っています感染症対応の研修 というのはあの1度やればそれで良いと いうことではなくその時に色々分かった つもりになっても時間が立つと忘れて しまっていざという時役に立たないという こともあり得ることなので従って定期的に その経験を更新してえ研修をするという ことが必要ですえ全国からまず その中心的な医師の方にあの日本司会に来 ていただいてしっかり研修をしそしてその 方々を中心に地域で研修が継続できるよう にして参りたいという風に思っておりまし て今その準備をしっかり整えているところ でありますしっかり座学というかあるいは 今のイーラーニングで基本的なところを しっかりさらった上でえ実地の研修を しっかりやっていくで感染症学会あるいは あ感染環境学会などの専門のの医師の方の 全面的な協力を得ながらこれに取り組んで いるところでありますえ今後の感染症の 対応に対して日本医会がどのように今 取り組んでいるかということをご理解 いただきたいと思います以上でござい

ますか先生ありがとうございましたえ次の 進行感染症も考えたくはありませんが みんなが大変な思いをしたからこそ次に 対する準備を怠ってはいけないという そんな気持ちが新たになる講演をいただき ましたえでは続いてはパネル ディスカッションコロナはもう大丈夫 進行感染症に対する正しい備えですえご 講演をいただきました大曲先生森井先生か 先生のおさ方のディスカッションとなり ます引き続き日本石会シンポジウムをご 視聴 [音楽] ください [音楽] あ

収録日:2024年1月19日

本動画は、日本医師会シンポジウム「新たな感染症に立ち向かうために~新型コロナの教訓を踏まえて~」の第1部講演パートです。

①大曲貴夫国立国際医療研究センター国際感染症センター長

「新型コロナウイルス感染症への日本の対応と今後のパンデミック対策上の課題」

②森井大一日本医師会総合政策研究機構主席研究員

「日本の新型コロナ対応と英・独・仏との比較」

③釜萢敏日本医師会常任理事

「新型コロナに対する取り組みと今後に備えた医師会の対策」

WACOCA: People, Life, Style.