【能登半島地震】珠洲市や七尾市などでも震度7か M7クラスの地震が2回発生 研究チーム解析で判明 (2024年2月2日)

地震額がご専門で長年ノト半島の地震活動 を研究されている平松さんにお話を伺って いきますどうぞよろしくお願いしますはい よろしくお願いしますまずこの1日の午後 4時10分に発生しました最大震度7の 地震についてなんですけれどもはいえ こちらあの1回に様々なデータがま出てき ていると思いますけども改めてどんな メカニズムで発生したとお考えでしょうか はい今回は佐道から野半島正眼まで最大 150kmに及ぶ複数の断層が連動して 動いたことでマグニチュード7.6という 巨大な地震が発生し県内で初となる震度7 を計測しましたはいその地震波形を京都 大学防災研究所の研究チームが解析した ところマグニチュード7クラスの地震が2 回発生していたと考えれることが分かり ました1度の地震で2回のマグニチュード 7クラスていうのはこれどういうこと でしょうかはいまず地震とはま地下の断層 が急激にずれることによって起こるんです ねはいこちら東さはい口の図は地震波を 解析して地下の断層がどうずれたのかを 推定したものです午後4時10分9秒に マグニチュード7.3相当の地震が発生し 男性側の断層が月々とずれました特にこの 断層の浅いところで大きなズレが発生し 大きな近変動すなわち和ま西部の最大4m に及ぶ大きな海岸流域が生じましたえ さらに最初の地震から13秒後午後4時 10分22秒にえ最初の震源とほぼ同じ 場所でマニ7.3相当地震が発生しこちら は北東側の断層を次々にえ破壊していき ましてここの断層の線分で大きなずれで これが海底での大きな地格変動を 引き起こしえそれが大きな被害をもたらし た津波の発生源となりましたで結果的に 全体を通してマグニチュード7.6という 巨大な地震になったと考えられますでこの 地震でですね県内では町の都木そして和島 市門前町走り出の観測点でえ観測市場 初めての震度7を観測しているんですが日 さんこれ実は他の地域でも震度7級の揺れ だった可能性のある場所が考えられると いうことですねはいそうなんですねで こちらは防災家憲が公表している面的推定 震度分布になりますはいえ茶色の部分が 震度7だったと推定される場所なんですね でご覧のようにま鹿町と和島市だけでは なくスシや穴水町七能島などでもシドの 揺れだったと推定される場所があります こうやって見ますとこことかここさらには この野島の辺りも見えますよねはいそうな んですでこのようなことからも今回の地震 はま奥の多くの地域で震度7を記録する

ようなまさにみの大地震だったと言えると 思いますはいではここで今回の地震に 関する被害の最新情報をまとめてみます 改めてこちらご覧くださいえ今回の亡に なられた方は238人ここまでえ昨日の 午後2時時点です安否が分からない方は 19人そして住宅被害は 462494旨そしてえ一次避難をされて いる方は857人ただ1.5時そして2次 避難事も合わせると1万5000人の方を 超える方がですね避難されているという ことなんですではこの大地震について行政 はどこまで備えができていたかということ なんですがこちらご覧くださいえ県がです ね200012年に策定し2017年に 改定しましたこれ津波の浸水想定そして 右側が今回の地震により津波の観測地なん ですがこのようにですね見てみますとこの 想定値よりは少し少ないというのはこの 津波の想定区域はノト半島の北方きで マグニチュード88.1の地震が起きる ことを想定していたということで今回の 津波は一定の想定範囲だ難だったという ことが分かるんですで一方 こちらはですね県の地域防災計画の地震 災害対策編なんですね野半島北方機で こちらはマグニチュード7.0の地震を 想定していまして死者は7人負傷者221 人建物の全開120旨等々と今回の被害と は大きにな差があることが分かるんですで これ津波のハザードマップは更新されてい たんですが津波のこの地震の想定の被害は 1997年度以来27年間にわたって更新 されていなかったということなんですが これ平さんどうしてなんでしょうかはい その理由の1つとしてはま国の長期法が 行われていないということがあるんですね でこちらの図を見ますとの奥のの地域って いうのははいま強い揺れに見れる確率って いうのが低い地域になってますがこれは ノト半島北方行の海底活断層というものが 対象になっていないということがあるん ですねなるほどしかしま県の想定では津波 が生じるような大地震を想定しておき ながらま一方では強い揺れが起こらない つまり地震の被害想定やっていないという のはこれはおかしいことなんですねその ため県には早く地震被害想定を見直すべき と長年訴えておりましたはいそしてこちら で昨年5月にようやく地震被害総点の改定 作業は開始され見直しが進みつつあったの ですがま残念ながら今回の地震には 間に合いませんでしたこれ県のあの地域 防災計画というのはこれを見てあの県内の 各自治体が防災計画をその元になるものな

んですけれどももし改定作業が早く進んで いれば今回の地震の被害は少なくなったと 平さんお考えでしょうかそうですねやはり 被害想定としてはま以前のものよりは 大きな数字ま家国の東海ま死者の数大きく なることが予想されましてま住民の意識も 変わったことが考えられますしまた いろんな避難者の数も変わりますからま 備蓄状況にも変化があるということでま 少なくなった可能性がありますま今後 さらにマグニチュード7クラスの地震がの とだけではなく金沢でも発生する可能性が ありますのでま速やかに改定作業を進める べきと考えていますはい

能登半島地震のメカニズムについて、長年能登半島の地震活動を研究している金沢大学・平松良浩教授(理工研究域地球社会基盤学系教授 専門・地震学)について詳しく聞きました。

稲垣真一アナウンサー:

まず、1日午後4時10分に発生した最大震度7の大地震について。この1カ月間で様々なデータが解析されていると思いますが、改めてどんなメカニズムで発生したとお考えですか?

平松良浩教授:

今回は佐渡沖から能登半島西岸まで最大150kmに及ぶ複数の断層が連動して動いたことで、マグニチュード(M)7.6という巨大な地震が発生し、石川県内で初の震度7を計測しました。その地震波形を京都大学防災研究所の研究チームが解析したところ、「M7クラスの地震が2回発生」していたと考えられることが分かりました。

稲垣真一アナウンサー:

1度の地震で2回のM7とはどういう事でしょうか?

平松良浩教授:

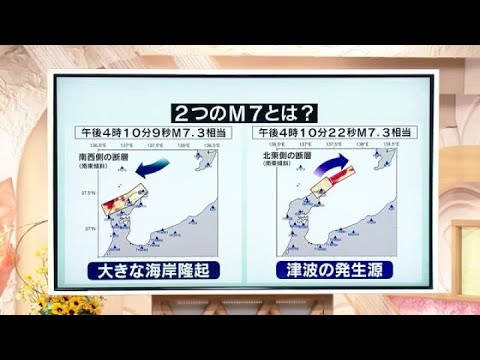

まず地震とは地下の断層が急激にずれることにより起こります。こちらの図は地震波形を解析して地下の断層がどうずれたのかを推定したものです。午後4時10分9秒に「M7.3相当の地震」が発生し、南西側の断層が次々とずれました。

特にこの断層の浅いところで大きなズレが発生し、大きな地殻変動、すなわち輪島市西部の最大4mに及ぶ「大きな海岸隆起」が生じました。

さらに最初の地震から13秒後、午後4時10分22秒に最初の震源とほぼ同じ場所で「M7.3」相当の地震が発生。こちらは北東側の断層を次々に破壊していきまして、断層の浅い部分で大きなずれが発生しました。これが海底での地殻変動を引き起こし、大きな被害をもたらした「津波の発生源」となりました。

結果的に全体を通してM7.6という巨大な地震活動になったと考えられます。

稲垣真一アナウンサー:

この地震で、県内では志賀町富来と輪島市門前町走出の観測点で、観測史上初めての震度7を観測していますが、実は他の地域でも震度7級の揺れだった可能性のある場所が推定されるそうですね。

平松良浩教授:

こちらは防災科学技術研究所が公表している「面的推定震度分布」です。茶色の部分は「震度7」だったと推定される場所ですが、ご覧のように志賀町と輪島市だけではなく、▽珠洲市▽穴水町▽七尾市▽能登島などでも震度7の揺れだったと推定される場所があります。

このようなことからも、今回の地震は「奥能登の多くの地域で震度7を記録する」ような、まさに未曽有の大地震だったと言えると思います。

稲垣真一アナウンサー:

ここで今回の地震に関する被害の最新情報です。お亡くなりになられた方が238人。(1月31日午後2時時点)安否がわからない方が19人。住宅被害が4万6294棟。一時避難をされている方が8579人。1.5次、2時避難所も合わせると1万5000人を超える方が避難されています。

では、この大地震について行政はどこまで備えができていたのでしょうか?2012年に石川県が策定し、2017年に改定した津波ハザードマップの「最大浸水予想」と、今回、土木学会の現地調査で確認された津波の観測値です。

最大浸水予想は能登半島北方沖でM8.1の地震が起きることを想定していたこともあり、今回の津波は「一定の想定範囲内」だったことが分かります。

一方、こちらは、県の地域防災計画「地震災害対策編」です。能登半島北方沖で、こちらはM7.0の地震を想定し、被害は死者7人、負傷者221人、建物全壊120棟、避難者数2780人と、今回の被害と圧倒的に差があることが分かります。

津波ハザードマップは更新されていたのに、地震被害想定は1997年度以来、27年間にわたって更新していなかった。これはどうしてなんでしょうか?

平松良浩教授:

その理由の一つとして、能登半島北方沖の海底活断層に対する国の長期評価が行われていないことがあげられます。奥能登の地域は、強い揺れに見舞われる確率が低い地域になっていますが、これは能登半島北方沖の海底活断層が対象になっていないためです。

しかし、県の想定では津波が生じるような大地震を想定しておきながら、一方では強い揺れが起こらない、つまり地震の被害想定をやっていないというのはおかしいことです。そのため県には「早く地震被害想定を見直すべき」と、長年訴えておりました。

2023年5月にようやく地震被害想定の改定作業が開始され、見直しが進みつつあったのですが、残念ながら今回の地震には間に合いませんでした。

稲垣真一アナウンサー:

県の地域防災計画は、県内の各自治体が防災計画を作成する基になるものです。もしこの改定作業がもっと早く進んでいれば、今回の被害は少なくなったと考えられますでしょうか?

平松良浩教授:

そうですね、やはり被害想定としては以前の想定よりは大きな数字、家屋の倒壊や死者数など大きくなることが予想されまして、住民の意識も変わったことが考えられます。また避難者の予想数も変わりますから、自治体の備蓄状況にも変化があるということで、被害が少なくなった可能性があります。

今後さらにM7級の地震が、能登だけではなく金沢などでも発生する恐れがありますので、速やかに改訂作業を進めるべきと考えています。

12 Comments

こんにちは、先生、東日本の時も一年近く強い揺れが続いて道路にもその痕跡が残っています、東日本のどの当たりにひずみが残っているでしょうか?調査お願いします🙇最近では、プレートが潜る東京湾沖で震度4の地震が起きています、しかしこれは、単発だと言われています、本当でしょうか?

M7クラスでも倒壊しなかった建物も有って

地盤の固い場所への高台移転と耐震・制震か免震の住宅建設やっておけば被害は増えなかった人災の要素が大きい

2回目の津波を発生させた震源域が主に北東の海域だったから、北陸より西では津波が大したことなかったのか

東日本大震災を最大震度を観測した地域で体験して、今回能登半島地震を七尾市の市街地で体験しました。

揺れ方が根本的に違うので一概に言えないのかも知れませんが、明らかに能登半島地震の方が揺れはひどかったと感じました。

震源地の地震規模は東日本大震災の方が遥かに上ですが、あれは沖合で起こってる地震なのに対して、能登半島地震はほぼ半島の真下で起こりました。

七尾以北の能登半島の人が住む所での単純な揺れ具合は東日本大震災や熊本地震を上回る、近年最大の揺れだったのではないかと思います。

なぜ、断層がズレたのかが重要。地震学者や専門家がプレートからでた流体が原因と言ってしまってる。太平洋プレート由来という専門家もいれば、北米プレートの圧力という人もいるが北米プレートだった場合、能登佐渡沖と同じように、内陸も圧力がかかっているはず。

能登佐渡沖から南に視線をもってくと相模トラフ。

これは始まりにすぎない。

県の地震想定が甘いという認識があるのであれば、勿論原子力安全委員会・規制委員会の想定もそれに準じているわけで、今日までの安全想定は全て根底から見直しをしなければならない。実際、原発近くの断層も連動して動いたわけだし、原発事故時の避難経路も完全に断たれて避難出来ない状態となっている。県と規制委員会の意見が相違して原子力の運用はされることはまず有り得ないはず。県の想定を見直すことと、この地での原発立地見直しは絶対的にセットとなる。

原子力立地の適正か否かのデータに地震以前のものを用いて昔の想定のまま運用すれば、いずれ必ず周辺住民を福島のように長期避難に追い込む事になるだろう。

陸側震源の地震と海側震源の地震2つの大地震が起こった

長年、能登地域を研究していても、今回の地震の兆候も分からなかったのか?

自然、特に地面の下は難しいね。

天気予報の10000倍以上難しいんじゃないのか?

1:25のつまり正確な規模が出せるモーメントMが7、5だから阪神淡路大震災と熊本地震と鳥取県西部地震と福島県沖地震2021年のM7、3が2つ同時に起きるイメージですね。

甚大な津波が発生した東日本大震災、震度7が2度発生した熊本地震、そして今回の能登半島地震、過去の地震と比較して復旧が遅いとかいってるメディアや政治家がいるが無意味だということが分かる

震度の推定が難しいと思います。能登地震は、長周期でぐ〜らぐ〜ら1分、2分ほど揺れました。首都直下での地震など今まで経験した揺れは、小刻みにガタガタとした揺れ方でした。あれだけの被害があれば、震度7であったことも全然あり得ると思いました。

仮に被害想定で1,000人の死者を想定してたら住民の意識が変わって被害が多少なり押さえられたってことか?

10,000人と予想されたらもしかしたら当事者になりうる可能性を考えるかもしれないが。

絶対値だけじゃなく割合も出してあれば当事者意識も違ってくるかも。