ナガエツルノゲイトウ, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=2423200 / CC BY SA 3.0

#ヒユ科

#日本の外来種

#特定外来生物

花期の本種 小川における群生 ナガエツルノゲイトウ(長柄蔓野鶏頭、学名:Alternanthera philoxeroides)は、ナデシコ目ヒユ科に分類される多年草の1種。

南アメリカ原産。

現在では世界中に外来種として定着しており、「地球上で最悪の侵略的植物」と呼ばれることもある。

南アメリカを原産地とする。

アメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランド、リビア、日本、台湾に移入分布する。

高さ 0.5 – 1.0 m以上に成長する。

茎は太さ 4 mmほどで、中空構造になっており、水に浮き、流れ着いた先で繁殖する。

陸地でも海浜でも育つ。

主根を土中深くまで伸ばすため、引き抜いて駆除しようとしても、わずかにでも主根が残っていればそこから再生する。

葉は対生で、わずかに細かい毛のような鋸歯が確認できる。

花期は 4 – 10月で、小さく白い花を咲かせる。

アメリカ合衆国では、1897年にアラバマ州で初めて確認された。

その後、州ごとに警告が出されるほど深刻な事態に陥っている。

日本での最初の定着記録は、1989年(昭和64年/平成元年)の兵庫県尼崎市のものである。

観賞用の水草として流通していた本種は、本州以南の千葉県(印旛沼、ほか)、茨城県、神奈川県、静岡県、滋賀県(琵琶湖)、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県(尼崎市、伊丹市、稲美町、ほか、本州地域)、淡路島(本田池など〈洲本市域〉)、徳島県、香川県、島根県(宍道湖)、福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、沖縄県といった広い範囲に分布が拡大している。

琵琶湖、印旛沼など、ブラックバス等の生息地で発見されることが多いため、釣り人が媒介している可能性が指摘されている。

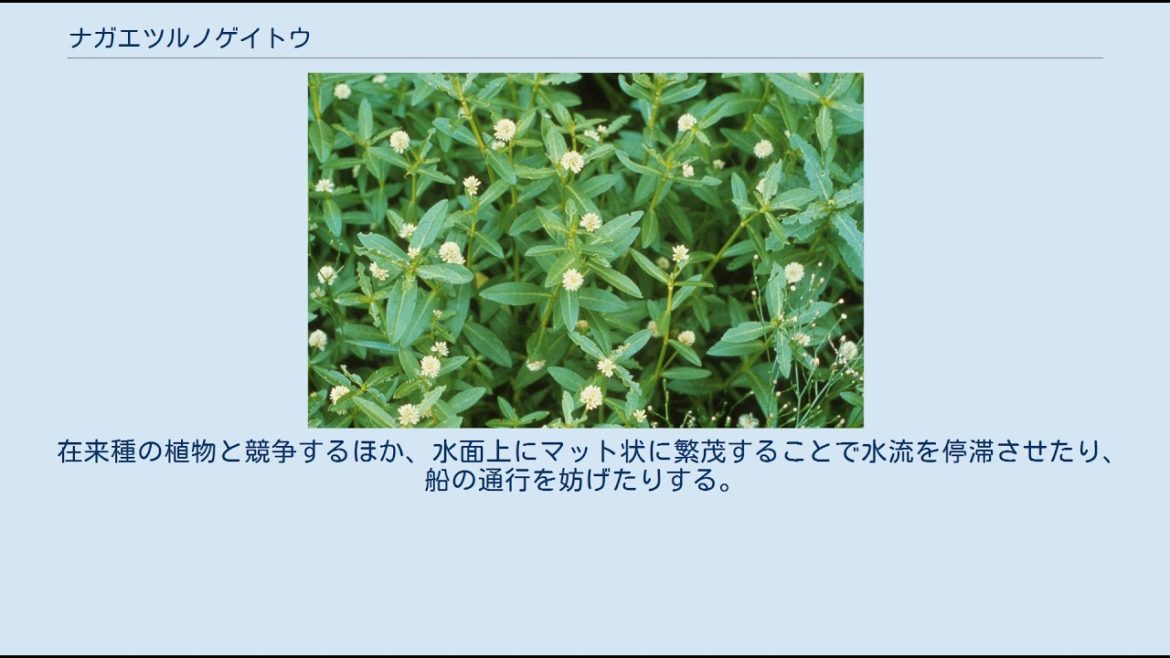

在来種の植物と競争するほか、水面上にマット状に繁茂することで水流を停滞させたり、船の通行を妨げたりする。

そのため、世界中で侵略的な雑草となっている。

日本では外来生物法により特定外来生物に指定されている。

本種の防除対策として、アメリカ合衆国では1960年代頃からアザミウマなどを利用した天敵導入が行われている。

日本では、遮光シートで太陽光を遮断することによって光合成を妨げる方法で枯殺を図り、少なくとも繁殖を抑え込むほか、人力、時には重機(建設機械)を利用した物理的除去が行われる。

ただし、茎の断片からでも再生する繁殖力の強さがあり、安易な除去は問題を拡散させる可能性があることに留意しなければならない。

一例として、淡路島の本田池の場合、すでに近くの水路や下流の池への拡散が確認されてはいたものの、それ以上の拡散を防ぐべく池の周辺を網で囲ったうえで駆除を始めている。

駆除作業後は、衣服と靴、道具、車両のタイヤなどに茎や根が付着していないか確認する必要もある。

除去した草の処分については、特定外来生物であることから草が拡散しないよう管理して枯殺・焼却しなければならない。

WACOCA: People, Life, Style.