南海トラフ巨大地震で、最大17mの津波が襲うと想定される三重県尾鷲市。「てんでんこ」という言葉をキーワードに、子どもたちを津波から守る教育が行われてきました。

池上彰が取材「子どもにどうやって伝える?」防災教育の難しさ

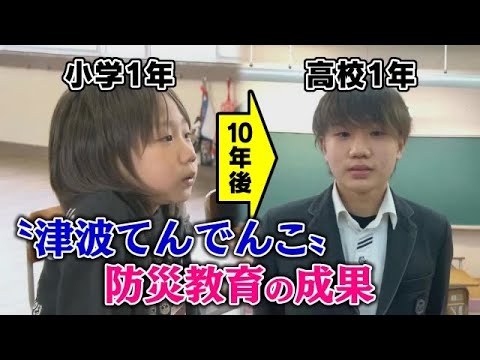

10年前の三重県尾鷲市。メ~テレは、小学校で行われていた避難訓練の様子を取材していました。

「本当に分かっとる?津波は待ってくれへんのよ」(中村佳栄先生)

小学校に上がったばかりの1年生と向き合っていたのは、担任の中村佳栄先生です。尾鷲市では、南海トラフ巨大地震が起きた場合、最大17mの津波が15分で押し寄せると想定されています。

「本当に具体的に言わないと子どもには分かりませんよね」(池上彰)

当時、ジャーナリストの池上彰が尾鷲市を訪れ、中村先生を取材しました。

「目の前にいる子どもたちをどうやって助けるか?」(池上彰)

「難しいとばかり言っていられない。何が出来るかを考えてひとつずつやるしかない」(中村佳栄先生)

歌で防災を学んだ子どもたち 10年目の成果

2021年12月3日の朝。和歌山県を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。防災無線では、海岸付近にいる人に対して、津波に注意するよう呼びかけられました。

震度3を観測した三重県尾鷲市の高校では、生徒全員がグラウンドに避難しました。当時高校1年の桑原総司さんはその時、体育の授業を終え、着替えの途中で避難しました。

「靴は履き替えないで、上履きで避難した。友達とあわてないように避難した」(高校1年 桑原総司さん)

実は桑原さん、あの時の中村先生の教え子でした。当時のクラスメイトたちに話を聞くと…

「あの時に地震や津波についていっぱい勉強して、いっぱい怖さを知ったから、今になって地震や津波への対処と対応が早くなった」(高校1年 桑原総司さん)

「めちゃくちゃ生かされている。防災学習がなかったら多分何も分からない」(高校1年 大藤寿斗さん)

「街にみんなで出て、地震が起きたらここは危ないとか、ここから逃げられるというのを調べたのを覚えている」(高校1年 内山聖那さん)

10年前の3人は、地震が来たら避難することをとことん教わり、ついにはこんなことを言っていました。

「命を守る勉強をして、自分で逃げる自信がもてたと思います」(小学1年の内山聖那さん)

「みんなの命が大事だと思います。津波なんかに負けたくありません」(小学1年の桑原総司さん)

3人が今でも覚えている歌があります。

「今から『てんでんこ』の歌を歌います。聞いてください」(小学1年の大藤寿斗さん)

「♪じしんがきたらあたまをまもれ そのままじっとダンゴムシ ゆれがとまったらいそいでにげろ ガラスとかべにきをつけて てんでんこ てんでんこ てんでんこ」(てんでんこ~いのちをまもる~)

東北地方に伝わる「津波てんでんこ」。地震が来たら、みんなてんでんばらばらに高台を目指せ。この教えが歌に込められています。

中村先生は子どもたちと一緒に「てんでんこ」の歌の歌詞を考え、メロディーを作りました。

子どもたちを守る使命感 歌で伝える防災教育「命を守ることにつながれば」

中村先生は現在、隣町の小学校で5年生の担任を務めています。10年前は東日本大震災の直後で、「南海トラフ地震に備えなければいけない」という使命感は相当なものだったと振り返ります。

「勉強が分からないとか、算数を間違えた、というのはやり直しがきく。命を守るということは失敗したらおしまいというのがあったので、それが自分の目の前で起きたらどうしようかというプレッシャーや怖さの方が大きかった」(中村佳栄先生)

子どもたちが、どうやって地震や津波から命を守れるのか。そこで思いついたのが、歌で避難行動を身につけてもらうことでした。

「歌はずっと覚えていられると思っていて。歌の通りに逃げたら助かったとか」(中村佳栄先生)

「♪じしんがきたらあたまをまもれ そのままじっとダンゴムシ」

子どもたちのアイデアで、机の下に隠れる姿を「ダンゴムシ」と表現しました。そして、歌の最後はこう締めくくられています。

「♪おとなになってもわすれない みんなのえがおがたからもの」

「てんでんこ」の歌を一緒に作った子どもたち。その10年後の地震で、普通のことのように避難行動をとりました。

「あの子たちがいま高校生になって、防災を学んできた子たちがどんどん増えていく。またその子たちが下の子に伝えていく。それが当たり前になれば、もっと命を守ることにつながっていく」

(9月7日 18:45~放送 メ~テレ「池上彰と考える!巨大自然災害から命を守れ」より)

#池上彰 #津波 #てんでんこ #三重県尾鷲市 #てんでんこの歌

WACOCA: People, Life, Style.