名著には、印象的な一節がある。

そんな一節をテーマにあわせて書評家が紹介する『週刊新潮』の名物連載、「読書会の付箋(ふせん)」。

今回のテーマは「不倫」です。選ばれた名著は…?

***

不倫は、東西古今、さまざまな物語の題材となってきました。文学史上に残る大長編にしても、ロシアには『アンナ・カレーニナ』があり、本朝にはいうまでもなく『源氏物語』がある。

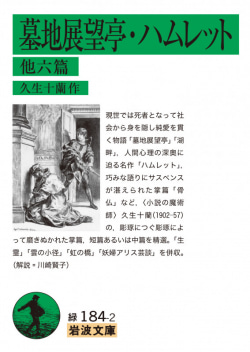

しかしここでは、大河に対して、一滴の水のごとき掌編をあげましょう。小説の名手、久生十蘭の「骨仏」です。

主人公は、戦中の沖縄で床につき、もう〈寝がえりもできない〉ようになっている男です。知り合いの伊良が〈午後か夜か、かならず一度はやってくる〉。

〈バアナード・リーチの又弟子ぐらいにあたり、小さな窯をもっていて民芸まがいのひねったような壺をつくっている〉のが伊良です。白という色を出すのが難しい。主人公に瀬戸物のかけらを見せていいます。

どうです。この白のねうちがあなたにわかりますか。これでたいしたものなんですよ。

わずか数ページという作品ですから、これ以上、説明するわけにはいきません。

十蘭の作品は、突き放したような〈……た。〉で閉じられることが多く、その〈た。〉が読者の胸に突き刺さります。〈……ぼんやりと眺めておッた。〉〈……しみじみと照らしていた。〉〈……なんとも言えない気がした。〉〈……はげしく泣きだした。〉〈そうして前に倒れた。〉〈……笑って答えなかった。〉などと。

さて、「骨仏」はどう結ばれるのでしょう。