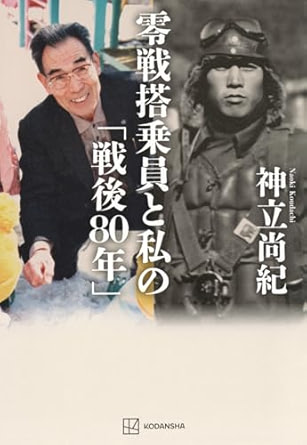

7月14日に発売された私の新著『零戦搭乗員と私の「戦後80年」』(講談社ビーシー/講談社)は、戦後50年の1995年から戦後80年の今年まで、30年にわたり、零戦搭乗員をはじめ旧軍人、遺族など500名以上のインタビューを重ねてきた軌跡を、「私」を一人称としてまとめたノンフィクションだ。いわば、「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」である。

取材がこれで一段落したわけではないけれど、一つのテーマを30年追い続けるということは意外に例のないこと。その間に取材した人のほとんどが鬼籍に入り、これまでの本では紹介しきれなかった人間的な一面を残しておきたかった。

「戦後50年」にあたる平成7(1995)年の5月と8月、アメリカの航空博物館「プレーンズ・オブ・フェイム」が所有する、現存唯一のオリジナル「栄」エンジンで飛行可能な零戦五二型が茨城県竜ケ崎飛行場の上空を飛ぶというイベントがあった。

写真週刊誌「フライデー」の専属カメラマンとして報道の仕事に従事していた当時32歳の私は、編集部に企画を通した上で主催者に取材を申請し、8月5日、6日に茨城県の竜ケ崎飛行場でこのイベントを取材した。5月に行けなかったのは、ちょうどその年に起こった地下鉄サリン事件の捜査が大詰めを迎え、連日、オウム真理教の関連施設を取材していたからだ。

じつは私は、この零戦を以前にも見たことがある。昭和53(1978)年から54(1979)年にかけて里帰り飛行をしたさい、当時高校受験を控えていた私は、昭和54年1月15日、父につれられ大阪の八尾空港まで零戦が飛ぶのを見に行ったのだ。だから戦後50年のイベントを前に、竜ケ崎に飛来した零戦を見たとき、最初に感じたのは16年ぶりの「懐かしさ」だった。この零戦を操縦するパイロットはスティーブ・ヒントン氏。イベントに先立って、ヒントン氏に、あらかじめ用意していた旧海軍の飛行帽を被ってもらって撮影したり機体の細部を撮影したりした上で本番の日を迎える。

「零戦」の人気はすさまじく、飛行場とその周辺は、カメラを持った人たちであふれていた。その人波のなかで、海軍の艦内帽(略帽)を被った何人かの老人が、孫とおぼしき子供の手を引いて感慨ぶかげに空を見上げている。昭和54年のときも、艦内帽を被った海軍の戦友会の人たちが大勢いて、記念写真のシャッターを頼まれたりもしたが、そのときの記憶と比べると、当たり前だがみんなずいぶん歳をとっている。今回は「戦後50年」がテーマの取材だから、私は、艦内帽の何人かに声をかけてみた。もしかすると、かつて零戦に乗っていた人かもしれないと思ったのだ。すると、

「そうなんですよ。懐かしくてね……」

と目を細める人もいれば、

「勘弁してください、死にぞこないですから」

と、そそくさとその場を離れる人もいた。私は、名前も知らないその老人の

「死にぞこないですから」

という言葉に静かな衝撃を受けた。だってそうだろう。戦後50年も経ち、孫と一緒に空を見上げる姿は、ごくふつうの幸せそうなおじいちゃんにしか見えなかったのだから。自分がいま、生きていることに罪悪感を抱えていないとこんな言葉は出てこない。だけど、あなたがもし戦死していたら、いまここで手を引いている孫もいなかったのだ。戦争を生き抜いたことは喜ばしいことではなかったのか。

その人が発した「死にぞこない」という言葉は、いつまでも私の心に残った。半世紀を経てもなお、こう言わしめる体験はどれほど過酷だったのだろう。そして、そんな心の傷を抱えながら、この人たちはどのように戦後の50年を生きてきたのだろうか。考えてみると、それまでに読んできた太平洋戦争関連の書籍は、ほぼ全てが「昭和20年8月15日」、つまり終戦の日で終わっていて、戦いに身を投じた人たちの戦後の生き方に重きをおいた本は皆無だった。